2016年12月05日

地方創生現場を徹底取材「IT風土記」

北海道発 海のビッグデータ操る「マリンIT」、漁業活性化の切り札

「マリンIT」が海のなぞに挑む

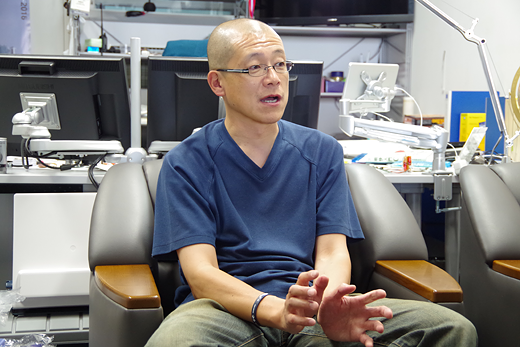

IT漁業のパイオニア的存在になったマリンITを研究している和田雅昭教授には、目に焼き付いて離れない光景がある。北海道大学水産学部の卒業研究で乗り込んだ真冬の漁船で見た、漁師たちの格闘の姿だ。猛烈な雪がふぶく中、かじかむ手を酷使して海の仕事に挑む漁師たち。和田さんは「現場の仕事が、少しでも改善されるには何が必要ですか」と尋ねたという。すると、かえって来た答えは「体が楽になる機械を作ってくれよ」だった。

「人の役に立ちたい。漁師さんの笑顔を見るための支援は、仕事としてやりがいがある」。そう思った和田さんは、大学卒業後、地元・函館市の東和電機製作所に入社し.プログラマーとして主にイカ釣りロボットの開発に携わった。「しゃくり」と呼ばれる漁師の匠の技までコンピューターで再現し、大幅な省力化を実現する自動イカ釣り機は、多くの漁業者の激務を緩和してきた。

しかし、ホタテガイ関連機器に携わっていた時に起こったホタテガイの大量死をきっかけに、和田さんの人生も変化の荒波にもまれていく。大量死の原因がわからなかったため、漁業者から機械のせいだといわれた。当時は地球温暖化への関心も薄く、新聞紙面の片隅に「海水温に変化」の小さな見出しが載っていた程度だった。漁業者たちも水温には関心を持っていなかった。「機械のせいにされ悔しかったのも事実だが、それよりも、変わりゆく海のなぞを解かなければ、同じようなことが繰り返されてしまう」。和田さんは、何かに突き動かされるように、海の研究者へと転身した。

ITを活用した「海の見える化」を研究するために海洋研究の道に入った和田教授は、ホタテ大量死が教訓となり、水温という情報をリアルタイムに漁業者に届けることを狙った「ユビキタスブイ」を開発する。小型で安価な水温観測の「ユビキタスブイ」は、ライセンス契約により製品化された。従来の大型な観測機では、設営費用含め数百万必要だったが、ユビキタスブイなら設営含め10万円で実現が可能だ。ほかにも、米アップルの情報端末「iPad」のアプリとして開発したデジタル操業日誌は、これまで数か月を要していた水産資源量の推定をリアルタイム化するなど、次々と新技術を生み出していく。

その根底にあるのは、漁師さんたちの現場で、本当に役に立てるICTを実現したいという想いだ。

仲間を広げ、海のビッグデータを構築

マリンITとは、研究者と漁業者が一体となって切り拓く、近未来型の水産業を実現するための情報技術だ。研究者は、水産資源と海洋環境を「見える化」し、漁業者は、可視化された情報をもとに持続可能な水産業に取り組む。通常、海洋・水産分野の研究者は調査船でデータを収集するのだが、公立はこだて未来大学の「マリンIT」の特徴は、漁業者の協力を得て漁船でデータを収集していることだ。その研究成果を漁業者にフィードバックすることで、研究開発と水産業の進展を循環させる狙いだ。和田教授は「研究者と漁業者が一体となりノウハウを共有する取り組みは、国内はもとより、海外でも非常に珍しいようだ」と話す。

漁業者との情報共有がうまくいっているケースとして、北海道・留萌市で取り組んでいるナマコ漁がある。ナマコは中華料理の高級食材として人気が高まり、1キロ当たりの価格が急騰した。16隻で船団を組んでいる留萌の漁業者たちが競ってナマコを獲った結果、資源も急激に減少した。和田教授は、資源枯渇の危機感を募らせた漁業者たちにデジタル操業日誌を提供し、情報を共有して資源の状態を見える化することを勧めた。漁業者たちも、共有する情報は「個人の漁獲量のデータは出さず、16隻の全体量や平均値に限る」という画期的なルールを工夫したことで、皆の意識がひとつにまとまり、情報共有がスムーズに進んだ。

リアルタイムのデータを見ながら、無線で連絡を取り合い、漁獲量や漁期を調整することに成功し、資源量は5年間で回復したという。「これまでは、漁期が終わった後、来年は食っていけるのかと心配しなければならなかった」というが、海の中に資源があることがわかっているので、「形はナマコだが、海に貯金しているようなもの」で、漁師さんたちの表情は明るいという。

マリンITは、後継者難に直面する漁業の明るい未来をも握っている。熟練漁師の技をITで解析し、数値化させた上で伝承したり、さらなる自動化に向けた研究にも取り組む。和田教授は「ドローンを使って、タコ漁に関する情報を集めたり、釣り上げたタコを船まで運ばせてはどうかというアイデアもある」と話す。

今後は、海のビッグデータをどれだけ集められるかが、「マリンIT」と日本の漁業の大きな課題となる。例えば、全国には約4000の定置網の経営体があるという。和田教授は「気象庁のアメダスでも、1300の指標があれば予測が可能だといい、定置網でも3割の協力が得られれば、日本近海を移動する魚の動きを予測することが可能だ」と話す。

漁場,魚種,収穫量,温度,潮の流れなどのビッグデータを機械学習で分析することで、漁に出かける前に、どんな魚がどれだけ獲れるかのデータが共有できるようになれば、漁業者はもちろんのこと、物流や加工、販売に至るまで、ビジネスのあらゆる面で効率化が図れる有益な情報になることは間違いない。学生時代に和田教授の先輩だった北海道大学の宮下和士教授は、「ICTを漁業のために役立てるという社会実装で成果を上げている」と述べ、「マリンIT」を高く評価している。さらに和田教授らと協力し、データ共有を進めるためのルール作りなどを話し合うフォーラムを設立した。

和田教授は「漁業のIT化が難しいのは、幅広い技術を持った人材が必要になるうえに、漁業者に情報共有の重要性を理解してもらわなければならないからだ」と話す。センサーからアプリ開発まで多彩な研究仲間たちの協力があり、「マリンIT」は軌道に乗ることができた。産官学の協力をさらに加速させたうえで、漁業者の理解を得ながら、貴重な海のビッグデータを集めることができるか。日本の水産業は、飛躍に向けた可能性を膨らませている。