2017年03月30日

地方創生現場を徹底取材「IT風土記」

兵庫発 神戸ビーフに続け…灘の酒、世界ブランドに挑む

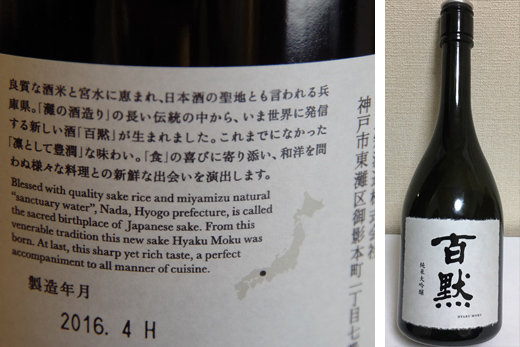

兵庫県にある日本酒のふるさと、灘五郷は、瓦屋根に白壁でできた酒蔵と、最新の酒造設備を擁する工場が共存する趣のある空間だ。増え続ける訪日外国人観光客(インバウンド)たちの観光スポットとして、脚光を浴びているチャンスをとらえ、地方創生につなげようという試みが動き始めている。かつて「灘の生一本」として全国に知られ、日本ではお馴染みだった灘の酒も、日本酒の需要低迷と愛飲層の高齢化という課題に直面する。国内での需要挽回と、神戸ビーフに続く世界ブランド確立に挑む業界関係者たちの挑戦が、大きなうねりを起こそうとしている。

コト消費のインバウンドに対応

灘の酒の伝統を語り継ぐ菊正宗酒造記念館。屋根は本瓦葺、外壁や辻塀は焼杉板張り使用で伝統的な酒蔵をしのばせている。国指定重要有形民俗文化財「灘の酒造用具」を展示しており、人気の観光スポットだ。菊正宗酒造の嘉納逸人副社長は「この施設は、1995年に発生した阪神大震災で倒壊し、全面的に立て直した際、樹齢400年以上も経た旧記念館の柱や梁を随所に復活させた。昔ながらの酒づくりを感じてもらえる」と話す。

その日本の食文化を体感できる施設には、2~3年前からインバウンドの観光客が押し寄せている。多い時で年間10万人を超える来館者の2割~3割を外国人が占めるようになっている。しぼりたての生原酒(非売品)や限定品の試飲ができるなど、現地に行かなければ体験できないイベントがあるのが人気の秘密。また、甘酒や酒蔵ソフトクリーム、奈良漬、かす汁など酒にまつわる商品を買ったり食したりすることができる。

嘉納副社長は「モノからコトへの消費がキーワードになっており、酒づくりの見学はコト需要のひとつとなっている」という。全国各地の酒どころで、「酒蔵ツーリズム」と呼ばれるプロジェクトが行われており、酒蔵解放や酒蔵体験、日本酒をテーマにしたイベント、スタンプラリーなどが外国人客に受けている。

菊正宗酒造記念館では、神戸市のWi-Fi設備が整ったことに対応し、2016年4月から、館内展示を外国人にも理解してもらいやすいように、スマートフォンとQRコードを使った多言語対応に乗り出した。団体客については、通訳とガイドが説明しているが、個人や少人数グループの来館者や若者たちには使ってもらっているという。

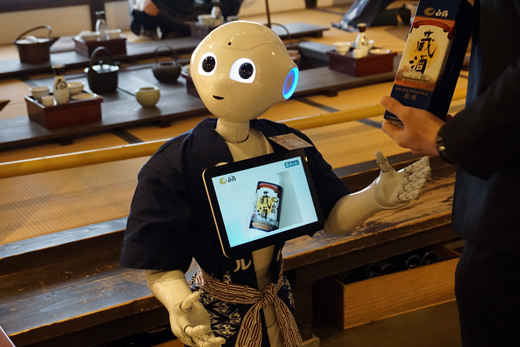

一方、白鶴酒造資料館は、外国人観光客の来館が増えている事から、灘五郷初となる2015年7月にWi-Fiを設置。蔵人が作業する姿を人形に再現し、実際に使った道具を可能な限り忠実に再現し、一連の日本酒づくりの作業を見学する際、スマートフォンでQRコードを読み込むと、15か国語で解説する。さらに、資料館の見学を終えた来館者が土産物店で買い物する際も、ソフトバンクのロボット「Pepper」が案内役を務める。公募の結果、「ハクちゃん」と名付けられた案内ロボットは、白鶴酒造の法被をまとい、英語、中国語、日本語で愛嬌を振りまく。

酒類や食品など白鶴酒造の商品については、ハクちゃんにバーコードを読み込ませると、商品の説明をしてくれる。ただ、館内に一台しか置いていないので、大勢の来館者には対応するのが難しい。このため、多くの来館者をスムーズに対応する案を検討中だ。(白鶴酒造株式会社 総務人事部 広報室 大岡和広氏)