withコロナ/afterコロナの大阪スマートシティ戦略

大阪府は、先端技術で住民生活の質を向上させるスマートシティを2025年大阪・関西万博までに実現する取り組みを進めている。その推進役となるのが2020年4月に設立されたスマートシティ戦略部だ。同組織において民間出身CIOとして陣頭指揮を執る坪田 知巳氏に、突如直面したコロナ禍で立案した数々のICT施策や、現在進行形で進める行政DXと規制緩和、今後のビジョンについて話を聞いた。

2025万博に向けスマートシティを推進する大阪府

今、世界の諸都市では、IoT/AI/ビッグデータなどの先端技術を活用し、都市課題の解決や都市機能の効率化に活かす「スマートシティ」の取り組みが始まっている。

2025年大阪・関西万博を控えた大阪府も、住民の生活の質(QoL)向上や都市機能の強化を図っていく上で、スマートシティは不可欠と判断。2020年3月31日に「大阪スマートシティ戦略Ver.1.0 e-OSAKAをめざして」を策定し、その専門部局となるスマートシティ戦略部を設立した。

「スマートシティ戦略部は、スマートシティ戦略の推進はもちろんのこと、府庁と行政のデジタル化や規制緩和の推進など、さまざまなミッションを受け持っています。私以外にも民間企業から数人の交流員を受け入れており、最終的には100人の部員のうち、民間企業からの出向者を20%程度まで増やす計画です」と話すのは、元・日本IBM常務執行役員で、大阪府CIO 兼 スマートシティ戦略部長に就任した坪田 知巳氏だ。

兼 スマートシティ戦略部長

坪田 知巳 氏

だがスマートシティ戦略部が発足した直後の2020年4月7日、政府から新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令され、それ以来コロナ対策が同部局の最優先の仕事になったという。

「コロナ対策も本業の1つであり、afterコロナ時代のスマートシティにおける重要な要素になると考えました。とにかく素早く手を打とうと、部内に『コロナ SWAT(スワット) チーム』を立ち上げ、ICTを活用したコロナ対策の検討を始めました。一緒に参加してくれたスタートアップの行動力にも助けられ、全国の先頭を行く日本初のアイデアをどんどん出してやろうという意気込みで、さまざまな施策を発表しました」(坪田氏)

なかでも有名なのが同年5月にリリースされた「大阪コロナ追跡システム」だ。不特定多数の人々が集まる施設やイベントの入口にQRコードを貼付し、入場者がそれをスマートフォンで読み取るシステムである。後日その場所で感染者が発生した場合、接触した可能性のある人にメールで注意喚起を行い、行動変容を促すとともに、クラスターの発生のおそれを早期に感知することで感染拡大を防ぐ仕組みだ。

「既に大阪では約260万人の府民がこのシステムに登録しています。飲食店でも4万店にQRコードを貼っていただいています。(11月25日時点) アプリは継続的にバージョンアップしており、最新版ではアプリ上に企業広告を表示することで、それを利用者がクリックすると大阪マイルがたまって景品と交換できたり、アプリ上に飲食店のメニューを表示して、自分のスマホから注文・決済できる仕組みもつくりました。利用者はメニューやお金に触れることなく、安心して飲食していただけるというアイデアです」(坪田氏)

コロナ対策とキャッシュレスの2つを実現するというアイデアは、まさに民間活力の導入ならではといえる。このQRコードを使った大阪コロナ追跡システムはその後、東京、神奈川、京都、滋賀など他府県にも拡大。将来的には観光などさまざまな分野にも利用範囲が拡大できるのではないかという期待が寄せられている。

「大阪コロナ追跡システムをリリースするに当たり、消費者や店舗の方から多くの問い合わせが来ると予想されました。当初はコールセンターを外注して対応要員を増やそうかとも考えましたが、NECさんからAIチャットボットの提案をいただきました」と坪田氏は話す。

そして、わずか数週間でリリースされたのがNECのAIチャットボットと大阪府ホームページのFAQを組み合わせた自動応答システムだ。大阪コロナ追跡システムのリリース後、電話での問い合わせが2週間で約9万5000件寄せられたが、その99.5%をAIチャットボットがさばき、大阪府コールセンターが人手で行った対応は1%にも満たなかったという。

「人的リソースでもコストでも大きな削減効果が生まれた」と坪田氏は高く評価。今後はAIの学習データを蓄積することで、府庁全体の業務改善にも活用する予定だ。

公民共同で社会課題の持続的な解決を

民間活力を活かして、より魅力的なスマートシティをいかに迅速に推進するか。この考えは大阪府の基本戦略ともいえる。「ただ、大阪のスマートシティが民間からも魅力的な市場として評価してもらえなければ話は前に進みません。そこで民間が儲かるようにマーケットやデータを提供し、その利益をスマートシティへ再投資してもらう公民共同エコシステムを目指し、4つの基本方針を打ち出しました」と坪田氏は説明する。

4つの基本方針とは、「儲かる仕組みづくり」「市場の見える化とオープンデータ化」「スタートアップ・ベンチャー育成」「1:1からN:Nへ」という戦略である。

「儲かる仕組みづくり」とは、大阪スマートシティに参画する民間企業が儲かるように、行政が「規制緩和の扉」をこじ開けていくことを指す。そのためには「公民共同の事業会社にすることも選択肢の1つ」だと坪田氏は言う。

「市場の見える化とオープンデータ化」は、行政が集めたデータをどんどんオープン化し、それを使うことで民間企業やスタートアップが斬新な製品やサービスを生み出していく環境をつくっていくという趣旨である。

「日本のスタートアップはアメリカと違って、人・モノ・カネに続く経営資源であるデータを持っていません。近年のスタートアップはAIやビッグデータの技術を前提にしていますから、大企業のようにデータを集められないと非常に不利になります。またせっかく技術を持っていてもビジネスモデルがつくれないスタートアップが多いのも日本の特徴です。そこで我々はアメリカのようにスタートアップやベンチャーを積極的に支援・育成する施策を行っていきます」(坪田氏)

そして「1:1からN:Nへ」とは、大阪府の自治体内で共同クラウドセンターのようなものをつくり、複数の自治体や民間とソリューションを共有することで広域化と一元化を促進していくことを指す。

こうした基本戦略のもと、公民共同エコシステムの具体的な受け皿としてつくられたのが、2020年8月に発足した「大阪スマートシティパートナーズフォーラム」である。

「大阪スマートシティパートナーズフォーラムは、ありがちな行政と企業との勉強会ではなく、戦略を実装につなげていくプラットフォームです。まずは社会課題を民間企業のビジネス市場となるよう見える化し、具体的なビジネスモデルをつくれるように行政データをオープン化していく。さらに民間と行政、あるいは民間同士、市町村同士がエコシステムを進めるためのビジネスプラットフォームにしていく。これが大きな狙いです」と坪田氏は述べる。

多様な知見を結集し、未来に向けたエコシステムを創造

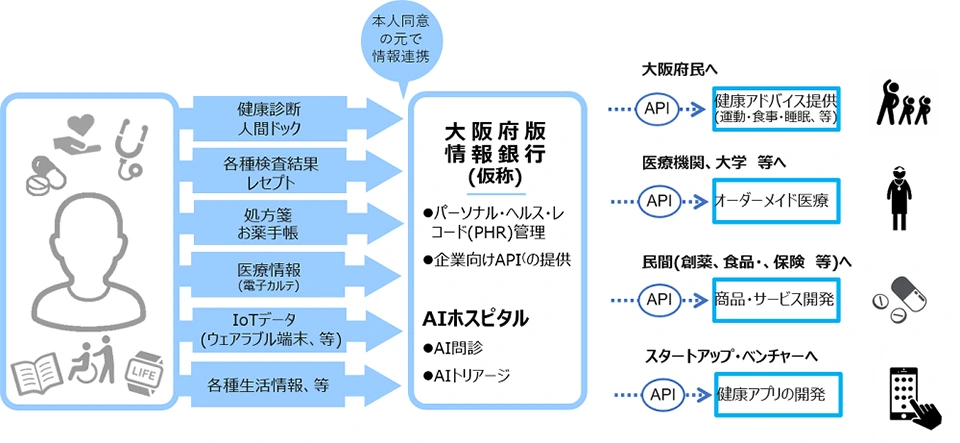

同フォーラムは会費制にもかかわらず、既に300を超える企業や府内自治体、シビックテック、大学・研究機関が参画。これほど大規模なユーザ会は国内でもあまり例がない。発足してまもなく、ボトムアップで6つの分科会がスタート。具体的なプロジェクトが既に複数走り出している。その中でも、大阪の課題として取り組むべき「一丁目一番地」と坪田氏が位置付けるのが「スマートヘルスシティ」である(図1)。

図1:スマートヘルスシティでは、ヘルスケアに関する個人情報をセキュアに集約・連携し、さまざまなステークホルダーが有効活用する仕組みを構築。2025年までに健康寿命を1~2歳延ばす目標を掲げる

「2025年の大阪・関西万博は『健康未来社会』をテーマにしています。もともと日本は子供から大人まで毎年健康診断を行っている珍しい国で、しかも国民皆保険で何かあれば病院へ行くため、生涯でたまるヘルスケアデータはアメリカの7倍あるといわれています。その一方、ヘルスケアデータを先進国の中でいちばん活用していないのが日本です。だからこそ、それを大阪から変えていきたい」(坪田氏)

病院や調剤薬局や健康保険組合などに散在しているレセプト、健診データ、処方箋などの情報をひも付けて活用すれば、個人ごとのオーダーメイド医療や予後のフォローができるようになり、薬の重複やムダもなくなる。ただし役所にはそのデータを匿名化するノウハウがない。「そこで民間と組んだ『情報銀行』のようなサービスをつくり、ヘルスケアデータを健康づくりやパーソナル医療、企業なら製品やサービスの創出に役立てていただく。そうしたヘルスシティの推進で健康寿命を2025年までに1年から2年延ばす目標を掲げています」と坪田氏は説明する。

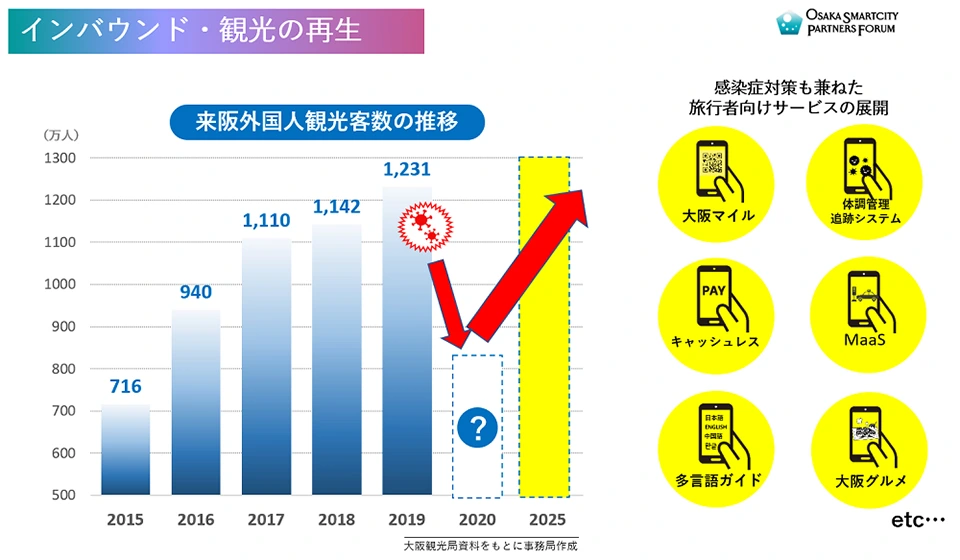

「インバウンド・観光の再生」も注目のプロジェクトだ。このところ毎年増え続けていた大阪への外国人観光客数は、新型コロナウイルスの影響によって大きく減ることが予想されている。そこで2025年に開催される大阪・関西万博までにインバウンド・観光の再生を目指すという(図2)。

具体的には、訪日観光客に対して空港や駅の改札で、顔認証システムを導入予定。大阪府がその情報を管理することで、感染症拡大時の迅速な対応を行えるようにする一方、飲食店や観光名所において、大阪マイル、大阪グルメ、キャッシュレスや多言語化ガイド対応といった様々なおもてなしサービスを提供するという。

「アジアの方は、顔認証への抵抗感が比較的低い傾向があります。そこで、顔認証を活用して感染症を追跡する代りに、徹底的なおもてなしをさせていただく。そのおもてなしを受けたいという国内の観光客に向けても段階的にサービスを拡大していく予定です。個人情報の扱いについて国民的な議論を、こういうことをきっかけに深めていきたい」。

「スーパーシティ構想」は、スマートシティよりもさらに進んだ未来都市のモデルを、全国数ヵ所でつくっていくという政府の計画である。大阪府・大阪市は「うめきた2期地区」と「夢洲地区」の2カ所で、内閣府の「スーパーシティ」構想に応募を予定している。2025年の大阪・関西万博を“未来社会の実験場”と位置付け、万博後はその成果を活かして夢洲において、スーパーシティを実現するシナリオを描いている。

このほかにも、高齢者が抱えるさまざまな困りごとをワンストップで解決する異業種連携サービスを形成する「高齢者にやさしいまちづくり」、中小企業のICT化を促進してサプライチェーンの“免疫力”を強化する「ものづくり2.0」、高齢者のモビリティや交通事業者の人手不足の解決に向けた「移動がスムーズなまちづくり」を目指す取り組み など、数多くのプロジェクトが走っている。

「大阪スマートシティパートナーズフォーラムではこれからも、より多くの民間企業や団体・組織に会員になっていただき、皆がWin-Winとなるようなビジネスモデルのもとでスマートシティ戦略を共創していきます。そして住民の利便性向上を最大の目的とした大阪モデルのスマートシティを実現し、都市課題解決の先導役としてグローバルに存在感を示していきたいと考えています」と最後に坪田氏は力強く語った。