New Normal時代に求められる住宅

――スマートマンションの最新技術とは

スマートマンション(ハウス)はICT(情報通信技術)と住居・建物内を融合させ、照明や調理器具、冷暖房設備などの電気やガスを使用する機器を制御し、エネルギー消費の最適化を図る住宅として注目されてきた。近年では、脱炭素社会への機運、さらにコロナ禍による生活様式の変化で「非対面・非接触」という新たなニーズも生まれており、IoT、AI(人工知能)などのテクノロジーの進化も伴って、省エネの枠を超えたNew Normal時代の住宅への期待が高まっている。

日本発のオープン規格「ECHONET Lite」が世界に浸透

日本では住宅での省エネニーズが高く、スマートマンション(ハウス)の技術は独自の発展を続けてきた。「2011年から経済産業省と議論を重ねてHEMS(Home Energy Management System)の構築を進め、家電や設備などの機器をIoT化し、エネルギー・マネジメントを実現する規格『ECHONET Lite』の整備を行ってきました。この規格は日本発のオープンな国際標準(ISO/IEC 14543-4-3)として世界に発信され、着実に浸透しつつあります」。

HEMS認証支援センター(神奈川工科大学教育研究推進機構スマートハウス研究センター)のセンター長として、関連技術の標準化や普及・啓蒙に取り組んできた同大学創造工学部教授の一色正男氏はその経緯を振り返る。

「ECHONET Lite」規格が日本で発展を遂げた理由の1つに、東日本大震災の経験により、電力の安定確保の重要性を実感したことが挙げられる。一色氏は、さらに先祖から受け継いできた『もったいない』という精神とさまざまな機器を細やかに管理する几帳面な国民性も関係しているという。「日本同様アジア圏でも『ECHONET Lite』規格に対する関心は高く、台湾では2019年、台南市の実証フィールド『サルン・グリーンエネルギー・サイエンスシティ』の日本企業と次世代検針システム構築に向けた共同実証でもECHONET Lite機器が用いられています」と一色氏は話す。

一方で、これまで省エネ意識が比較的低かった欧米でも近年は、エネルギー・マネジメントに対する関心が急速に高まっているという。一色教授は「省エネの観点よりむしろ、化石エネルギーの消費量削減という脱炭素化の動きが影響しているのでしょう」と分析している。

「日本は世界より少し進んだところで頑張ってきました。これからはこのオープンな規格によっていかに海外を巻き込んでうまくやっていくのかが重要。スマートハウス技術の普及は、わが国が世界に大きく貢献できる分野だと信じています」と一色氏は強調する。ECHONET Liteの対応機器は順調に普及拡大し、2020年には目標としていた1億台を突破した。

コロナ禍で高まった「非接触」ニーズに生体認証技術が貢献

「省エネ」が最初のコンセプトであったスマートマンション(ハウス)の技術。現在もエネルギー・マネジメントが役割の中心であることに変わりはないが、加えて太陽光発電などによる「創エネ」とEV(電気自動車)やエネファームなどを使った「蓄エネ」も含めたエネルギーのトータル・マネジメントが主要コンセプトになりつつある。またIoT技術や個々の機器の進化と共に、利便性の追求はエネルギー・マネジメント以外にも大きく広がってきている。

「電気の使用量などをコントロールするための住宅機器の基盤技術なので、機能をうまく活用すればさまざまな利便性追求への転用が可能です。この機運は今回のコロナ禍でいっそう高まり、現実的なニーズとして表面化してきました。例えば、玄関付近の屋内気圧をコントロールして帰宅時にウイルスを含む可能性がある外気を家屋内に入れない技術、またテレワークのためにそれぞれの部屋ごとに室内の空気を制御する『マルチテレワーク環境技術』などの開発が着目され始めました。さらに自粛生活による在宅時間の増加で、省エネのニーズは一層大きなものになっています」と一色氏は語る。

また、コロナ禍において、「住環境」でもドアやスイッチへの接触を極力避けたいという『非接触環境』のニーズが高まっているという。具体的には、エアコンや照明機器のON/OFFをスマートフォンで一括操作できる仕組みや、トイレの便座開閉や水洗を自動で行う機能が増えつつある。顔認証など生体認証の最新テクノロジーも、コロナ禍でスマートマンション(ハウス)への導入機運が高まっている技術の1つだ。

「特に、顔認証は非接触環境の実現に有効な技術です。例えば、マンションなどは、外出先から帰宅した際、エントランスで顔を認証してドアが自動で開閉する機能が増えてきています。この機能は、戸建て住宅でも需要が出てきています。また、顔認証はリモートワークや外出自粛などで自宅に一人でいる時間が長くなった女性や高齢者には、大変有益な防犯機能であるとも言えます。訪問してきた人を『受け入れるべき人物か』という判断にも役立ちます。将来進化したAIとの連携で、さらに活用領域や利便性が広がるでしょう」と一色氏は期待を込める。

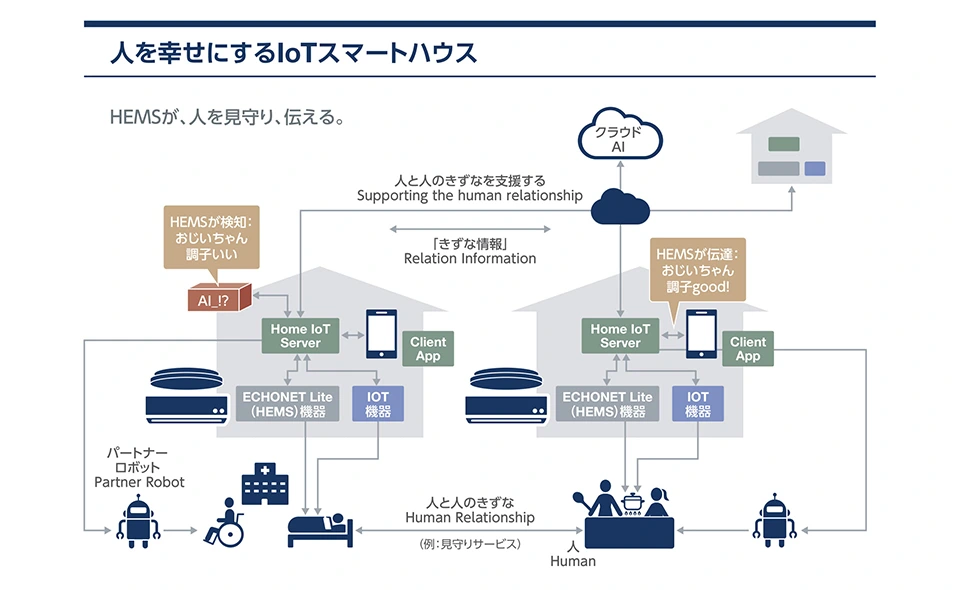

HEMS認証支援センターが取り組む「きずな情報」技術

HEMS認証支援センターは現在、国内外の技術者に向けてスマートハウス技術の啓蒙や情報発信を積極的に進めている。

さらに、「人を幸せにするIoTスマートハウス」を研究テーマに、生活改善行動変容を促すための指標「生活評価表」を作っている。家の中の生活に着目し、家電等を操作するだけで、自然に生活情報をAIで収集解析。危険や事故の回避を支援して安全で、「健康を創る」生活のシステム構築を目指している。例えば、独居老人の生活・健康の状況が、その子どもの住宅で感覚的に把握できるといった「きずな情報」技術の標準化に取り組んでいる。「データの解析が難しく標準化は簡単ではありませんが、達成すれば高齢化社会に貢献できます」と一色氏。

そのためには技術の進化だけでなく、機器の機能と機能をつなぐサービスが充実する必要があるという。一色氏は、これからはオープンプラットフォームの時代とし、それを利用したビジネスで各種関連サービスの開発も期待されるという。その上で、「スマートハウス技術が本格的に普及すれば、それぞれを連結して街全体でマネジメントができるスマートシティづくりを推進し、そこで得られるビッグデータの広域活用で、より良い生活や社会を創造できるでしょう」と指摘する。

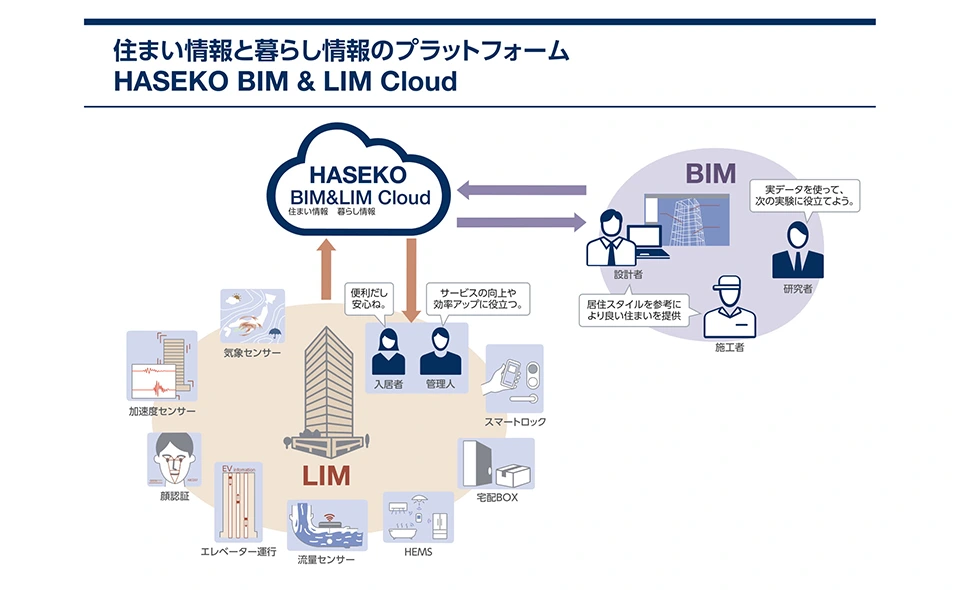

「住まい情報と暮らし情報のプラットフォーム HASEKO BIM & LIM Cloud」を構築

国内で実際にスマートマンション(ハウス)は、どのようなテクノロジーを活用しているのか。IoT、ICTを活用したスマートマンションによる安全・安心、快適な住まいと暮らしの実現に向けて多様な取り組みを続けている長谷工グループ。2018年、「住まい情報と暮らし情報のプラットフォーム HASEKO BIM & LIM Cloud」の構築を発表した。BIM、LIMはそれぞれBuilding Information Modeling、Living Information Modelingの略語で、同プラットフォームは将来にわたって、同グループが管理する全国の建物から得られる住まいと暮らしに関する膨大なデータを蓄積し、分析・解析、付加価値情報化することでさらなるサービス向上に役立てる方針だという。

分譲マンションの設計・施工業務を担う長谷工グループが、スマートマンションの開発に乗り出すことになったきっかけは5年前、新しいICT技術を活用し、より安全・安心で快適なマンションの実現を追求することを目指して、株式会社長谷工アネシスにICT活用推進部ができたことだった。同社関西ICT活用推進部の平井住明氏は「設計業務に関しては10年ほど前からBIMに取り組んだこともあってDX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでいたが、他の業務はアナログ一辺倒の状況が長く続いていたので、ICT活用による伸び代が大きいと判断されました」と振り返る。

(オンラインによる取材)

戸建てのスマートハウスに比べ、スマートマンションの利点は大きく2つあるという。「1つは規模のメリット。まだ高コストとなるスマート化も、入居戸数で分担すれば一戸当りの負担は軽減されます。もう1つはマンションには『共用部分』があることです。新たな技術はあらゆる意味で完成されたとは言い切れない部分がつきものです。しかし、新技術の特性を居住者に理解いただきながら共用部分に導入することで、居住者の利便性を追求することについての理解がより得やすいと思われます」と平井氏は語る。

マンション選びの変化と求められる顔認証システム

長谷工グループの新築マンション受託販売会社である長谷工アーベストは年初、モデルルーム訪問者へのアンケート調査を実施。コロナ禍の中、アフターコロナを含めた今後のマンションのあり方に対し、さまざまな意見が寄せられたという。

「従来、マンションを選ぶときの最優先要素は価格と立地でした。今回の調査で特徴的だったのは、大きなくくりでいうと『住宅内の環境』と『住環境』の重視が顕著になったこと。『住宅内の環境』とは間取り・広さや使用設備、『住環境』とは住宅周辺の自然環境、静けさ、買い物の利便性などです。リモートワークが増えたため在宅時のワーキングスペースを確保したい、自粛生活が長期化したため在宅時に快適でありたい、という意識が顕著でした」と平井氏はマンション選びの変化を実感した。

また同社が昨年秋にマンション入居者を対象に行った、共用部分に望む設備・サービスへのアンケート調査でも、「住戸別の宅配ボックス」「ワークスペース」「5G環境」など、非対面やリモートワークを意識した要望が上位を占めた。さらに、平井氏によると、アンケートには共用部分でドアやエレベーターのスイッチなど、手に触れる部分の非接触対応を望む声も多く寄せられた。

同グループが2018年に、NTT西日本などと行った実証実験や2020年に完成させた東京・板橋区のスマートマンション第1号物件の施工時に導入した、NECの「顔認証システム」は非接触を可能にする技術の1つだ。「顔認証システムは、当初は感染予防よりむしろ利便性重視で導入しています。住人の方が買い物袋や荷物で手がふさがり鍵を出しにくい状態でも、顔認証でそのままエントランス、エレベーターを経て自宅部分まで帰り着くというイメージです。しかし、コロナ禍によって、非接触での感染予防という機能がクローズアップされました」と平井氏。

人が幸せに暮らすスマートマンションの未来像

平井氏は、生体認証技術に大きな期待を寄せているという。「スマートマンションにおいては声紋認証も有用な技術に思われます。顔認証はその人が本人かどうかを認識するものですが、声紋認証は登録されている人(本人認証)が指示を出すといった多様な機能をイメージできます。例えば、声紋認証により入居者が言葉で、エントランスの自動ドアの開閉や、エレベーターを呼び出して居住フロアへ移動する操作ができるようなイメージです。本人確認がない状態ならスマートスピーカーでもいいですが、声紋認証の技術を加えることで、認証された人の次のアクションを想像しながらロジックを組み立てることができます。さまざまな可能性を広げることができそうですし、将来AIが進化して声によって喜怒哀楽の感情を認識できるようになれば、さらに暮らしを豊かにする機能を開発できると思います」と平井氏は力説する。

長谷工グループは、日本で最も多くマンションを作っている企業であり、スマートマンション普及の大きな一翼を担っているとも言える。

コロナ禍の影響もあって新しい方向性が求められるようになったスマートマンション(ハウス)の技術。省エネの枠を越えた利便性の追求で、見えてきたキーワードは「非接触」「快適さ」「安全・安心」など。これらはいずれも顔認証、声紋認証といった生体認証技術がもたらす機能が一助となる。

「当グループは、マンションの設計・施工・販売や管理など集合住宅に関わる業務全般を担っており、多様な観点から最新技術を暮らしに活かす取り組みが求められる立場であるため、パートナー企業としてのNECに対する期待は大きいです。特にNECの強みである社会インフラ部分のICTは、スマートマンションの共用部分を介してマンション全体の情報と連携することで、暮らしを豊かにするさまざまなサービスを生み出すことにつながるはずです」と平井氏は語る。

アフターコロナを見据えたNew Normal時代で、人々がいかに幸せに暮らすのかという模索は始まったばかり。これからも新しい技術が実用化され、スマートマンション(ハウス)に導入されることで、私たちの安全・安心で快適な生活を手助けしてくれるだろう。また、スマートマンション(ハウス)の機器とさまざまなデバイスがICT、IoTでつながることで、今までになかったビジネスやサービスが創出され、そのビッグデータを活用してよりよい社会や街づくりへの貢献にも期待が高まっている。今後、新たな課題やニーズが具体化・明確化することにより見えてくる、最先端技術を集結したスマートマンション(ハウス)の進化に注目していきたい。

生体認証資料ダウンロード:NECの生体認証について