ウィズコロナ時代、働き方の多様化に対応するオフィスの最前線

~顔認証を採用したNTT西日本の挑戦~

働き方の多様化、オフィスの在り方の変化のなかで、会社はどのように従業員へのインセンティブ、安全な環境づくりをしていくか。オフィスに求められるものは尽きない。

そのような状況下で、2022年1月から本格稼働を開始した西日本電信電話株式会社(以下、NTT西日本)の新本社「NTT WEST i-CAMPUS」。構内には本社機能をもつ2つの棟(A棟/B棟)のほか、スタートアップ、学生、企業、研究者たちが互いに出会い、交流することで新たな価値を創造していく共創拠点「QUINTBRIDGE」や研修施設「PRISM」が立ち並ぶ。なかでも、本社機能をもつ2棟には顔認証システムを軸に、最先端の技術が活用されているという。一体、なぜ顔認証が必要だったのか、また、導入したことによる効果やその先に見据えるものは何か。ウィズコロナ時代に建てられた新オフィスの実態に迫った。

SPEAKER 話し手

NTT西日本

高橋 尚之 氏

経営企画部

CRE推進室

担当課長

NTTファシリティーズ

石田 豊 氏

西日本事業本部

ファシリティーソリューション部

エンジニアリング部門

電気設計担当 主査

技術士(電気電子部門)

COVID-19の感染拡大で顔認証活用が加速

「ICT企業としての先進性を示すショーケーシング的な意味合いも考え、建物入館時に最初に接することになるセキュリティゲートでの顔認証は外せないと考えて顔認証の導入検討を開始しました」と語るのは、NTT西日本の高橋 尚之氏だ。社屋をはじめとした保有不動産の企画や構築・運営を進めている。

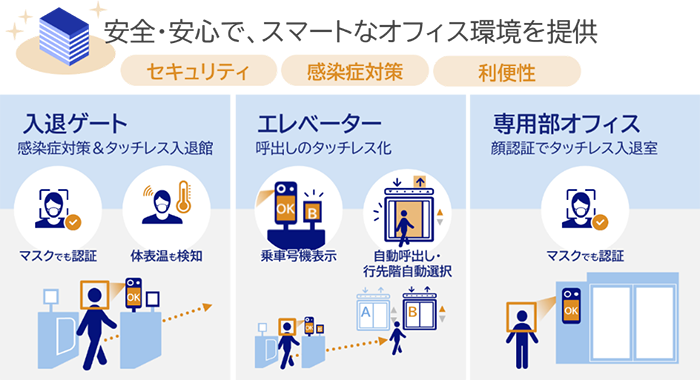

「その後、オフィス内のどの範囲までカバーするべきかや、認証との連携機能の拡張も検討した結果、最終的に現在は新築したA棟と改築したB棟において、1階の社員入場用セキュリティゲートと各フロアの入室に顔認証と連携した自動扉を導入しています。A館1階のセキュリティゲートは顔認証システムとエレベーターの運行管理システムが連携しており、顔認証時に社員を認識した時点で行先階を判断し、適切なエレベーターへ誘導します。出勤時などの混雑時にも効率的にエレベーターを運行できる仕組みです。」(高橋氏)

顔認証はNECのシステムを採用し、他社のエレベーターの運行システムと連携させている。さらには、総合的なセキュリティシステムとして株式会社 NTTファシリティーズ(以下、NTTファシリティーズ)の「WAKENET®(ウェイクネット)」を使用しており、それらすべてが密接に連携した格好だ。

今回の新オフィス創設にあたって建築設備設計とシステム構築を担当したNTTファシリティーズの石田 豊氏は、顔認証導入のねらいについて次のように語る。

「新オフィスのプロジェクトが立ち上がった当初から、社員の方々が多様な働き方ができるように多彩なスペースを設営するという構想が上がっていました。しかし、そうなると必然的にPCや書類などを持って移動するようなケースが増えてきます。手がふさがったままでもストレスなくフロア・区画をスムーズに移動できるセキュリティツールをNTT西日本様と共に考えていました。」(石田氏)

NTTファシリティーズは顔認証について早くから着目しており、WAKENET®とNECの顔認証システムをつなぐ実証実験を以前から続けてきていたという。新オフィスのプロジェクトが始まった時期は、この実証が完了した恰好のタイミングだった。

そして、さらに顔認証の実装に拍車をかけたのがCOVID-19の感染拡大だ。

「COVID-19以前もセキュリティや利便性、働き方の観点からオフィスフロアでの顔認証の導入の検討を始めていましたが、当時は各フロアのゲートを顔認証と自動扉をセットにして移動をスムーズにするというところが主眼でした。しかし、COVID-19が流行してからは、より顔認証の非接触というメリットが際立つようになりました。1階のセキュリティゲートの運用も当初の想定から変わり、サーマルカメラでの体表面温度測定と連携させたり、エレベーターのボタンを押さなくてもいいようにエレベーターのシステムとの連携を深めるなど、感染症拡大防止の機能を追求していきました。予算面も工面し、結果として、社員は顔認証と連携した仕組みにより、入館時のセキュリティゲート、エレベーター、各オフィスフロアの自動扉を通って自席に着くまでの一連の流れを非接触で実現しました。」(高橋氏)

社員に受け入れられる土台を整備

しかし、社会では顔認証に対する不安が根強いのも事実だろう。導入に伴い、社員の間にデータの取り扱いなどに対する不安は生じなかったのか。

「今回の新本社建設プロジェクトでは副社長以下、多くの部署を集めたプロジェクトチームをつくって取組んできました。そのなかでも、オフィスとしてのポリシーや働き方の考え方は、総務部門と積極的に連携しながらつくりあげてきた経緯があります。私たちの考え方を社員の方にもきちんと繰り返し説明し、不安や抵抗感などの機微な部分に対しても細かく確認しながらプロジェクトを進めてきました。」(高橋氏)

たとえ技術を導入したとしても、利用者の理解がなくてはシステムを浸透させることはできない。技術的なセキュリティ対応と、受け入れられる土壌づくりを両輪で進めていった。

「システム的には、NECさんにもアドバイスをいただきながら安全性を確保できるものを構築しています。とはいえ、社員の方全員に強制はできないだろうということで、最終的には顔認証登録は任意とするかたちで運用を進めています。社員証(ICカード)の運用も廃止したわけではなく、現在は顔認証と社員証のハイブリッドで運用しているところです。」(高橋氏)

万が一顔認証でエラーが生じた場合にも、社員証があれば対応できる。また、目に見えるかたちで社員であることを証明するためにも社員証は役に立つ。そして、顔認証に不安をもつ方への配慮も可能になる。顔認証と社員証を併用するシステムには、一定の意義があるのが現状のようだ。しかし、新本社への移転を経て1年以上が経ったいま、社屋を利用する約5000人の従業員のうち、約8割が顔認証を利用しているという。

「ノートパソコンやコーヒーを持ち歩いて両手がふさがっているときでもスムーズに通れて便利だという声は、私たちのところにもよく届きます。また、よく聞くのは、出勤時にカバンから社員証を取り出さなくてもいいのが嬉しいという話です。コートを着たまま、カバンを持ったまま、そのままゲートから自席までスムーズに行けるというのは、ずいぶん楽だよねという声を多く聞きます。

自動扉と顔認証をセットにしたため投資はそれなりに必要でしたが、オフィスの先進性も表すことができ社員のオフィス満足度アップにも貢献できたという点で非常によかったと実感しています。」(高橋氏)

最先端技術普及のための地道な努力

今でこそ社員の方々に広く受け入れられている顔認証だが、導入当時は苦労もあったという。石田氏は「今となっては良い思い出ですが」と笑いながら答える。

「導入時は社員の方に使っていただけるように、毎朝ゲートの前で声掛けをしていました。そのおかげで、社員の方にも浸透していった部分はあったと思います。一方で、私たちとしても顔認証は今回が初めての導入でしたので、戸惑うことが多かったのも事実です。適切な認証距離をとるためのカメラの位置をどうするか、カメラを周りの環境とどう親和させるか。いろいろと勝手がわからないこともありました。ただ、NECさんは毎回会議のたびに詳細な仕様や使用条件を示していただけたので、とても助かりました。」(石田氏)

これに加え、COVID-19にあわせて導入したサーマルカメラの調整も課題だったと高橋氏は語る。

「サーマルカメラが計測するのは、体温ではなく体表面温度です。そのため、たとえ正常体温であっても、そのまま計測しただけでは冬季では35℃未満も場合によっては表示されてしまいます。一般的な体温のような数値で違和感なく表示させるためには、周囲の環境や季節・時間によって変わる外部気温を考慮したチューニングが必要となります。特に、顔認証とサーマルカメラでの測定をともにクリアしなければゲートが開かないというシステムにしていたため、チューニングがうまくいかなかった際には、たとえ顔認証も体温も正常であったとしても入場できなくなってしまいます。この点については、NECさんが顔認証とあわせてワンストップで対応してくれました。システム導入後も2週間ごとにデータを集計して提示してくれて、それをもとにNTTファシリティーズさんと相談してチューニングをしていきました。今ではコツがつかめましたので、問題なく対応ができ、継続的な感染症拡大防止にシステム面からも寄与しています。初めての導入には、トライアンドエラーがつきものです。システム導入後もアフターフォローを含めてご協力いただけたことには、だいぶ助けられました。」(高橋氏)

データ活用からSDGs貢献をめざすビルへ

顔認証をうまく活用しながら、新しい試みに挑んだNTT西日本のオフィス。今後はどのような展開を考えているのか。石田氏は「Society5.0に沿ったDX活用を視野に、検討を進めたい」と語る。

「今回のオフィスでは、入場用ゲートから顔認証で入るとエレベーターが自動的に呼ばれて、執務スペースに入ると照明も自動で点灯する環境を実現しました。照明のスイッチはありません。空調のスイッチは各自で調整できるように設置していますが、基本的には全て自動です。何か不快だと思われる前に、自動で先回りして対応できる環境を用意し、オフィスの活用状況に合わせて照明・空調を使うことでエネルギー利用の最適化も行いました。今回のように建築とICTが密接に絡み合うことによって生まれる新しい価値は、まだまだあると思っています。今回のプロジェクトは、私たちの提供するソリューションの幅が広がる良いきっかけになりました。今後もこのような取組みを発展させていきます。」(石田氏)

また、高橋氏は「データ活用」による新しい可能性を示唆する。

「得られるデータをどう活用するかという視点は大事で、これからは他分野との連携がますます重要になると思っています。例えば、いま私たちは社屋内に食堂を抱えていますが、日々のゲートの通過人数データを用いて、食堂の喫食数の設定目安にするという取組みを始めています。出社人数が日々変動するなかで、フードロスの削減をめざした施策です。これがさらに、顔認証から得られる属性や購買データなどと紐づくようになれば、さらにもう一歩DXを進めることができるはずだと考えています。

ただ純粋に社員満足度という観点で役立つだけでなく、SDGsや社会貢献を視野に入れながら、うまくデータが活用される。そんなビルが新しいスタンダードになる時代もくるのではないかと思い、これからさらに勉強していこうかなと考えているところです。社員にも社会にも良いビルが生まれ、働き方も変わっていく。そんな未来が訪れるといいなと思っています。」(高橋氏)

DXを推進したオフィスビルが新しい社会をけん引していく。そんな未来が、いま始まろうとしているのかもしれない。

スマートビルディング(オフィス)ソリューションリーフレット