入退ゲートのその先へ 顔認証活用の新たなソリューションをめざす3社の取り組み

スマートフォンのロック解除や決済などの場面で広がりを見せている顔認証。非接触による感染対策やカードレス、手ぶらでの認証による利便性は、世界中で評価を得られるようになった。しかし、顔認証がもつ本来の価値はそれだけではない。NECでは顔情報をハブに入退管理、決済、パーソナライズ化したレコメンドなどのサービスとIDをつなぎ、様々なビジネスシーンで一貫した体験を提供する「Digital ID」を世界観として掲げ、各社との共創を進めている。ここではオフィスを中心に顔認証の導入を進める3社の声から、顔認証がもつ効果とさらなる可能性を探った。

スマートオフィスアプリ「T-BuSS」と連携し、登録から利用までスムーズな体験を提供 [戸田建設株式会社]

2024年11月、東京都中央区京橋に開業したTODA BUILDINGは、戸田建設株式会社が入居する本社ビルだ。2019年に解体開始し、2021年に新築開始で建替え工事を進めたこのビルは、ミュージアムやギャラリーコンプレックスなどの芸術・文化拠点が入居する最先端の複合施設でもある。

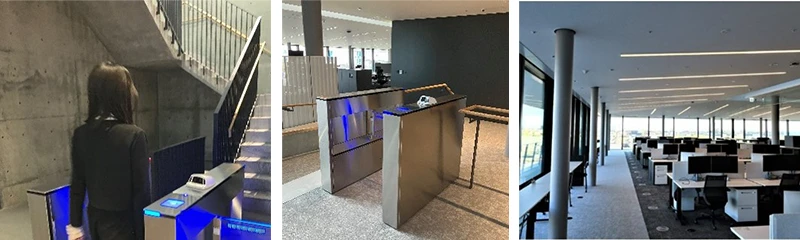

戸田建設ではこの新ビル開業にあたり、自社の専有フロアに顔認証を導入した。入場ゲートでは滞留が起きないようにNECのウォークスルー顔認証を採用。カメラと認証デバイス本体を分離することができるので、意匠性にも配慮した設計にすることができた。その他、専有フロアのドアにはカメラ一体型の顔認証を採用。計20台ほどのデバイスを導入している。「顔認証の採用はコロナ禍以前からのプランだった」と語るのは、DX推進室の堤氏だ。

「我々はオフィスを提供する会社でもありますから、どうせなら面白い取り組みをしようじゃないかという思いが根本にありました。入退では様々な先進的な方法を検討しましたが、今後のトレンドを考えた結果、顔認証に行き着いています。」(堤氏)

DX統轄部 デジタル変革実装室

堤 隆志 氏

顔認証によるウォークスルー入場の際に、事前登録した社員の行先階情報を連携させ、最適なエレベーターを呼び出し。同時に、ゲートの表示端末に呼び出したエレベーターの号機を表示。

また、エレベーターホールで、顔認証と連携し、社員の行先階を自動連携。

特にゲートに設置したウォークスルー顔認証は好評で、導入前は顔認証に対して懐疑的だった設計メンバーも精度と速度に驚き、「これは本当に良いものを入れたね」と感心しているという。

また、顔認証システムは、同社が開発したスマートオフィスアプリ「T-BuSS」と連携している。「T-BuSS」は社員の出社状況や位置、各施設の混雑状況などを可視化するほか、オフィス設備とも連携するユーザとオフィスをつなぐインターフェースだ。顔認証を利用するには顔情報の登録が必要だが、アプリ上で顔写真を撮影して、社員自身で登録する仕組みを作り、利用のハードルを引き下げた。実際、未登録の別拠点の社員が本社を訪問した際も、ゲート前ですぐにアプリから顔写真を登録し、スムーズに入場できたという。導入から数カ月経った現在、全社員約5000人のうち3000人ほどが登録し顔認証を利用している。

しかし、このような大規模なシステムをいかにしてスムーズに実現したのか。その大きな理由の一つが、同社が進めるDevOps型の開発だ。自社内にもコーディングができる人材を確保することで、ソフトウェア開発ベンダーと共通言語で会話し、運用と開発が一体となってスムーズに進めることができる。顔認証の導入時もNECと同様の連携をとって進んでいった。その主軸となったのが、自身もコンピュータサイエンスの素養を持つ濱田氏だ。

「T-BuSSと顔認証システムの連携を含めて、システム導入前に検証フェーズを設け、1年以上前から旧ビルで検証環境をつくって実証を重ねていきました。NECのエンジニアの方々とも早くから連携いただいたおかげで、スムーズな導入ができたと思っています」(濱田)

DX統轄部 デジタル変革実装室

濱田 悠貴氏

堤氏はさらに「この経験を活かして、我々が提供するビルにも展開したい」と、今後の展開も見据える。

「顔認証を組み込んだスマートオフィスをテナントにも提供すれば、付加価値のあるビルとして提供することができます。また、スマートシティの一つのピースとして位置付けることで、地域の方々を含むあらゆるステークホルダーの皆様に価値を提供できるような場所づくりをめざしていきたいと思っています。」(堤氏)

自社で培ったスマートオフィスのノウハウは、事業としての展開にも期待ができそうだ。

経営層と共有したビジョンに向けて、スモールスタート [YKK AP株式会社]

2024年10月、YKK AP株式会社は富山県黒部市のYKK AP黒部製造所内にYKK AP30ビルを新設した。同社の先進的なパイロット版オフィスとしての性格を併せもつ本ビルでは、入場ゲートに顔認証を採用している。

ビルのエントランスやワークスペースの入退を、顔認証によるウォークスルーでスムーズに。社員の誰もが入館でき、快適に利用できるオフィス環境を実現。

「弊社の代表取締役会長や社長を含めた経営層が、Digital IDの世界観に感銘を受けて導入に至りました」と語るのは、当時ビル建設プロジェクトを主導した総務部 東京グループ長の松山 武弘氏だ。NEC本社来訪の際に、入退、食堂・自販機での決済などのサービスが顔認証1つでシームレスにつながるデモンストレーションを体験したことが決め手になったという。

新ビルへの導入以降、IDカードを出す手間なく、両手がふさがっていても通れる顔認証ゲートには一定の評価がある。しかし、松山氏は「まだまだ顔認証のポテンシャルを活かしきれていない」と、その先を見据えている。

「IDカードを出してタッチするというのは、言ってしまえばわずかな手間です。その手間を減らすためだけに顔認証を入れたわけではありません。目指しているのはDigital IDが展開する未来で、そこは経営層とも共有できています。ただ、それをどう実務に落とし込んでいくか。既存システムとの連携や費用対効果も踏まえ、現時点でどこまでできるかということをNECさんと議論していきました。今はまだ入り口の入り口という認識です。」(松山氏)

課題やリスク検討の結果、まずは入場ゲートからのスモールスタートとなったが、これにより顔情報の登録などの基盤は整備できた。松山氏も「次の展開の際にはもっとスムーズになるはず」と期待を寄せる。

同社では現在、兵庫県の工場でも顔認証ゲートの導入を検討中だ。こちらでは既存の勤怠管理システムとの連携を予定している。ここでうまくいけば、YKK AP30ビルにも導入できる可能性も見えてくる。さらに機能拡張が進み、複数システムとの連携や全拠点への展開ができるようになれば、コストの最適化も進むはずだ。松山氏はこう語る。

「私たちが取り組んでいるのは、完成した製品やサービスの中からどれを選ぶかというような話ではありません。NECさんと二人三脚でお互いがレベルアップしていって、Digital IDの世界観を実現させていくことが重要だと思っています。まだ見えない部分もありますが、それでも、これからいろいろ展開していくことを考えると、ワクワクしますよね。社員が会社に来たいと思う気持ちにも繋がるのではないでしょうか。そうした未来に我々も期待したいし、一緒に歩んでいきたいと考えています。」(松山氏)

事業とオフィス活用でいち早く顔認証を導入 [大和ハウス工業株式会社]

大和ハウス工業株式会社は、顔認証をはじめとした生体認証の可能性にいち早く着目し、事業への展開を進めてきた企業だ。Digital IDの世界観にも共鳴し、2021年からNECと共創事業を進めてきた。

例えば施工現場の入退では、顔認証とGPSを組み合わせたサービスを導入。従来手書きで管理していた仕組みとフローを効率化し、多くのスタッフが行き交う現場の安全性向上に貢献している。これ以外にも、生体認証と映像解析を組み合わせて遠隔から業務の安全を確認する技術も開発するなど、両社で密に連携しながら様々なソリューションの開発と実証を進めている。

2023年には、大阪本社の入退ゲートとセキュリティフロアに顔認証を導入した。現場の取り組みを本社社員にもしっかりと浸透させることが大きな目的の一つだった。第一線で現場が進める取り組みを本社の社員もしっかり体感することは、会社としての一体感の醸成にもつながる。また、最先端の技術に触れることで新しい発想を生み出すことにも期待ができる。

導入検討時には認証精度に不安もあったというが、導入後は大きなエラーもなく、その精度に驚いたという。また、来社するお客様から「先進的な取り組みをされているね」と驚かれることも多く、社員の誇りにもつながっている。

もちろん、セキュリティ向上という目的も大きかった。IDカードであれば、遺失時に第三者に悪用されてしまうリスクが残る。カードの貸し借りも管理しきることができない。その点、顔は一人ひとりに固有のものなので、これらのリスクを取り除くことができる。加えて、セキュアエリアの顔認証システムには、なりすまし防止機能を導入し、さらに高いセキュリティを確保した。

また、導入の際にこだわったのが、顔情報をクラウド上で統合することだった。事業所ごとに顔情報を管理するのではなく、クラウド上で社員IDと紐づけた顔情報を集約することで、全拠点のデータを一手に管理可能になる。これによって事業所間の行き来も自由になり、本社-支社間の壁の打破につながることも期待できる。大阪本社だけでなく、今後の展開を見据えて基盤を構築したいという思いからのこだわりだった。実際、大阪本社に続いて東京本社への導入も最近決定し、具体的な計画を進めているところだという。

同社では『生きる歓びを、未来の景色に。』というパーパスを掲げ、これを実現するためのアクションの最重事項の一つとして『デジタルによるリアルの革新』を定めている。最先端のデジタル技術を活用しながら、ステークホルダーに幸せを提供していくことをめざす同社の挑戦は、これからも続いていくようだ。

顔認証の精度や速度は、いまやユーザが満足できる一定のレベルまで到達した。今後は顔認証を活用したソリューションや事業をいかに広げ、どう組み立てていくかという構想力が重要になるだろう。3社とNECの共創に、これからも注目が集まる。