東京学芸大学×NEC=教育のイノベーション

~教育界にある見えないボーダーを取り払い、本質的な学びや楽しさを追求したい~

現在、日本の教育界では、劇的に変化する社会に対応した学校教育の抜本的な変革やデジタル化が大きな課題となっている。これまでの教員主体の詰め込み型の「教育」から子どもが主体の自律的な「学び」へと変革したい――。こうした考えのもと、東京学芸大学は公教育の変革に向けた「Explayground」推進事業を始動。さらにNECをはじめとした企業と共創することで、新しい学校システムの構築を目指す「未来の学校みんなで創ろう。プロジェクト」をスタートさせた。同大学の試みは、教育にどのようなイノベーションをもたらすのか。東京学芸大学とNECで教育領域の事業活動を行うキーパーソンに話を聞いた。

SPEAKER 話し手

東京学芸大学

松田 恵示 氏

副学長

文科省「コミュニティ・スクールのあり方についての検討委員会」座長(2021年度)、文科省「中央教育審議会教員養成部会」臨時委員(2020年度)、内閣府「教育再生実行会議WG」有識者(2019年度)など。公教育の変革にかかわる「Explayground」推進事業や社会人からの教員へのリカレント教育事業など、多様な産学連携プロジェクトを統括し教育業界の変革に取り組む。

金子 嘉宏 氏

教育インキュベーションセンター教授

1969年生まれ。東京大学卒。専門分野は社会心理学、教育支援協働学。一般社団法人東京学芸大Explayground推進機構事務局長、一般社団法人STEAM Japan理事、一般社団法人教育支援人材認証協会理事、NPO法人東京学芸大こども未来研究所理事、日本教育支援協働学会理事を兼任。こども、教育関連の企業に勤めながら、「遊び」についての産学共同研究を数多く実践。現職にて、企業と大学、学校をつなぐ協働の推進、新しい「学びの場」の研究開発、普及に取り組んでいる。

NEC

菊地 良太

コーポレート事業開発本部

教育・人財DX事業開発グループ長

コンサルティングファームやITベンダーなどを経てNECに入社し、国内外で多数の事業開発を手掛ける。現在はNECの教育領域における事業開発を統括。

(社)STEAM Japan理事兼アンバサダーも兼ねており、教育領域の変革に挑戦している。

山浦 莉代

コーポレート事業開発本部

教育・人財DX事業開発グループ主任

大学在学中に国語科の中学・高等学校の教員免許を取得し、教育への興味を持ちながらNECグループへ入社。法人営業を経験した後、NECの営業職新入社員導入教育や若手社員に向けた企画・運営・講師を経験し、現在は初中等教育を対象とした事業開発に従事。

教育DX化のポイントは「ジャスト・イン・タイム」

──現在、さまざまな観点から教育分野の課題が指摘されています。特に初中等教育においては、どのような課題があるのでしょうか。

松田氏:変化が激しく先読みができない時代の中で、教えたいこと、学びたいことは増える一方です。しかし、一定の枠の中で授業をしなければならないので、何を取捨選択するのかが課題となっています。加えて、個人差や多様性も非常に大きくなり、「集団生活を営む」という点でも問題が多様化・複雑化しています。その中で、教える内容をどうやって絞るのか、教える方法を具体的にどう変えたらいいのかが課題となっています。

金子氏:根本的な問題として、「初等・中等教育の期間だけ学ぶ」ということ自体に無理があると感じています。学びが多様化していく中で、12年間だけ勉強して、残りの人生はアウトプットするだけ、という生き方はできなくなりつつあります。ところが、学校という仕組み自体が変わらないので、変化に対応できていない。従来の授業に加えてプログラミングなどの新しい内容も追加され、短期間に大量のことを教えなければならない。このため、学校に過剰な負担がかかり、教員の負担は増え続ける一方です。

山浦:生徒への負担の増加にも、留意していく必要があると思います。学校の先生の目が届く範囲であれば、生徒にかかる負担もある程度はコントロールできると思いますが、校外での学習機会が増えると、子どもたちの負荷が高くなる可能性がある。その部分をどうフォローアップしていくかという点で、大人の支援が必要だと考えています。

菊地:これについては、重要なポイントが2つあると思います。1つは、子どもたちが自分の学びを振り返り、それを日常的に活かして子どもたちが主体的に学び続けることができれば、それを負担とは感じなくなるのではないかということです。

もう1つは、テクノロジーを使って効率化できる教育は効率化し、生徒の負担を軽減することです。といっても、単に「今までのアナログな学習法をデジタルに置き換えましょう」ということではなく、デジタル化を前提として、教え方や学び方を再構築していくことが重要だと感じています。

松田氏:教育のDX化のポイントとは「ジャスト・イン・タイム」だと思います。「12年で積み重ねて学ぶ」という考え方を改め、「必要なときに必要なものを学ぶ」という方向に変えていかなければならない。そのときに力を発揮するのがデジタルの仕組みです。「やらされるから、やる」のではなく、生徒本人が学習のオーナーシップ(主導権)を持つ時代が来ると思います。

──こうした中、東京学芸大学では、「遊びと学びをシームレスにつなげる」ことで教育にイノベーションをもたらす「Explayground(エクスプレイグランド)事業(※)」を2019年にスタートさせました。この取り組みの概要と目的についてお聞かせください。

- ※ Explayground:公教育におけるオープンイノベーションを進めるため、東京学芸大学がMistletoe Japanと連携して進めている、産官学民のプラットフォーム

松田氏:教育には「攻め」と「守り」があると思います。戦後日本の教育は、敗戦から立ち直るために攻めまくったわけですが、80年代に入ると日本は豊かになり、今あるものを守ろうという意識が生まれた。その後しばらくは、「攻め」と「守り」の配分を模索する時代が続きましたが、今や、教育は完全に「守る側」に入ってしまった。それが、今の日本社会を停滞させてしまっている理由の1つだと思います。

ただ、守りから攻めに転じることは簡単ではありません。だからこそ、国立大学である東京学芸大学が、イノベーションを先導する役割を果たしていきたいと思い立ちました。

とはいえ、イノベーションを起こすことは、我々だけでは難しい。教育を教育の内側にとどめるのではなく、企業や地域などセクターを超えた人たちが、課題を解決するために結集することが必要です。それが、Explayground事業を立ち上げ、オープンイノベーションを目指した理由です。

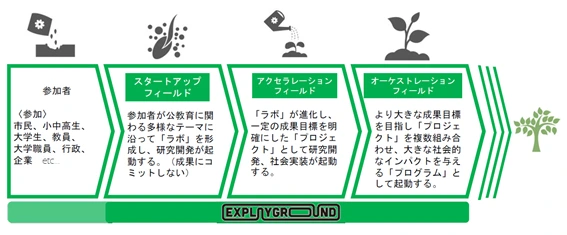

最初は「ラボ」をつくり、それを「プロジェクト」さらには「プログラム」へと進化させ、最終的には教育のイノベーションを目指していく

ボーダレスに垣根を取り払うことで教育を活性化

──一方で、NECもボーダレスな成長支援の必要性を訴え、新たな事業戦略を打ち出しています。そのコンセプトと、背景にある問題意識についてお聞かせください。

菊地:教育と企業のあり方は根本的には近くて、「教える側」と「教えられる側」、「雇う側」と「雇われる側」の関係が従前からあるという点で同じだと思います。個人が変容するスピードの方が、組織が変容するスピードよりも断然速いのに、組織が歯止めをかけてしまっている。それがイノベーションを起きにくくしていると思います。

子どもたちや従業員が自らを表現して自己実現に向かう活力となる「遊び」の部分を、教員や企業が支援していくことが、ウェルビーイング(幸せ)の実現につながるのではないか。教員が大きな方向性を示した上で、子どもたちに寄り添い、その発現を支援していくことが必要なのではないか。それが「遊びと学びの融合」だと思っています。

我々がボーダレスを重視する理由は3つあります。1つ目は、教育のあり方が大きく変わる節目を迎えていること。2つ目は、1人1台端末をはじめとしたGIGAスクール構想に基づき、デジタルを学びに活用するDX化の流れがあること。3つ目は、コロナ禍によって学習の仕方が変わりつつあることです。

デジタル化によって場所や立場、単元や教材といったボーダーを取り払い、本質的な学びを実現することによって豊かな生き方、ウェルビーイングに向かうことができるのではないか。今まさに、ボーダレスで垣根を取り払っていくことが重要なのではないか。そんな思いで活動しています。

山浦:「教える側」と「教えられる側」のボーダーを取り払うという意味では、学校の体験学習で、我々企業の人間が、宇宙やプログラミングに関する知識をご提供する機会も増えています。そこではまさに、先生や生徒が一緒に学ぶ場が醸成されつつある。テクノロジーの提供だけでなく、学びの内容についても企業が貢献できる面は十分にある、と日々実感しています。

企業の人間が関与することで子どもたちが変わった

──こうした中、東京学芸大学とNECは、連携協定に基づき、産学連携での共同研究・実験をスタートし、その一環として、『未来の学校みんなで創ろう。プロジェクト』に取り組んでいます。このプロジェクトの目的と現在の状況についてお聞かせください。

松田氏:これは、「10年後の学校の姿を3年間で見せる」という取り組みです。「みんなで創る」ことでコレクティブインパクト(さまざまな組織が社会課題の解決に向け協力していく枠組み)を実践し、そのフィールドを用意して、自由な変革の動きがどのような形で出てくるかを見てみたいと考えました。

金子氏:プロジェクトがスタートして1年が経ち、フィールドとメンバーがようやく整ってきたところです。

デジタル活用という点では、 今年度2学期にはVR教材を使って授業をする計画です。また、GIGAスクールの授業も一歩先を行く形で、公教育で実装できるものをつくっていきたい。各企業に協力をいただきながら、実験的な教室をつくり、実践しながら模索していければと思っています。

今後、教育の現場で生徒全員にデバイスが配布されれば、教育や学びに関するデジタルデータがどんどん生成・収集されていくと思いますが、それをどうやって分析・活用するかは、実はまだよく見えていない。その点についても、引き続き研究を進めようとしています。

最近は新型コロナウィルスの関係でオンライン授業が増えていますが、探究的な学習がどんどん進む中で、こちらも個別適応していく必要があると感じています。探究したい課題は子どもの数だけあるので、先生が1人で対応するのは難しい。そこで、テクノロジーを使うことにより、集団における探究学習の個別適応の可能性を探りたい。親でも先生でもない大人が学びにかかわることで、学習へのモチベーションや部活動などを、大きく変えていけるのではないかと考えています。

今、学芸大学附属の竹早中学校では、子どもたちを対象とした実験的な学習を行っています。2学期からは、教室と教室の間に開放的なコワーキングスペースを設けて、NECの山浦さんや外部の方に学校を支援していただく予定です。ここでは教員に焦点を当て、どうしたら教師の働き方をどう変えられるか、教師を魅力化してウェルビーイングを高められるかを考えているところです。

菊地:学習者の観点でいうと、岩手の山田町では、子どもたちが地域の魅力を再定義してオンラインで発表し、観光振興につなげていく取り組みを行いました。具体的には「山田町の観光を盛り上げるプランを考えてください」という町長からの依頼を、小学校4年生たちが考えて、社会人に対してプレゼンテーションを行うというものでした。このプロジェクトには、NECやほかの企業もメンターとして参加したのですが、最初はどぎまぎしていた子どもたちが、最後の方では、山田町の魅力について活発に議論しながら発表するわけです。

決して大人が一方向に誘導することはありません。企業の人間が子どもたちに寄り添いながら、たまに示唆を与えながら、子どもたちが主体的に考え、自分たちの言葉でまとめることができた。そのプロセスと主体的な遊びの発現については、大きな手応えを感じましたね。

山浦:私は、毎週、東京学芸大学附属学校(竹早地区)に通っていたのですが、最初のうちは先生たちも戸惑いを感じているようでした。それで、自分のことを先生たちにまず知ってもらい、「この人には何ができるのか」をしっかり伝えていこうと考えたのです。そうこうするうち、先生たちの態度が少しずつ変化してきて、「こういう授業を考えているんだけど、支援してもらえないか」と、声をかけられることも増えました。そこでも「先生は何がしたいのか」を問うことで、先生の意図をまず知ることに配慮しています。コロナ禍でなかなか対面でのコミュニケーションが限られてはいますが、2学期以降、生徒と直接話せるコワーキングスペースができれば、より一層ボーダレスになるのではないかと期待しています。

「未来の学校」は自立共創型社会への第一歩

──今後、教育のイノベーションに向けてどのような取り組みを推進し、どんな世界を目指していきたいとお考えですか。

松田氏:この取り組みを通じて、教育が「面白い」現場になっていくといいですね。それまで知らなかったことを知り、新しいものに出会うと、自分自身が変化して「面白い」という感覚が生まれます。一人ひとりが新しい出会いを発見して、よしやるぞ、という気持ちが生まれる。そんな教育現場になるといいな、と思っています。

金子氏:15時になったら大人も学校に来て、子どもと一緒に、夢中になって部活を楽しむ。子どものためだけに学校があるのではなく、学校が地域の中で、学びの拠点として機能するようになる。それが新しい学校の姿になるといいな、と思います。

菊地:豊かな生き方の実現には、自分で自分の道を決め、誰かと共創しながら事を成し遂げる「自律共創型社会」へと移行していくことが重要だと考えています。「未来の学校」が目指すゴールも同じで、子どもたちが主体的に仮説検証しながら進んでいけるような、21世紀を生き抜く人材を育てる試みだと感じています。

この活動を通じて私たちが成し遂げた成果を活用して、次の世代が「自律共創型社会」を醸成していく。そのための第一歩が、今回のプロジェクトだと考えています。

山浦:私自身も、生徒一人ひとりが、居心地がよくて面白いと思える学びの場をつくっていきたい。そのためには、ボーダレスで先生と生徒のマッチングを行うことも重要になるのではないかと思います。

インターネットのプラットフォームを通じて、子どもたちに、地域や国を越えて「この人に学びたい」と思える人たちと出会ってもらいたい。それに貢献する意味でも、このプロジェクトに引き続き注力していきたいと思います。