【成田悠輔×NEC】22世紀の民主主義と官民共創の姿

さまざまな業界でデジタルを活用した変革が進みつつあり、政府や自治体などの行政機関もその一つだ。現在地はどうなのか。そして、行政機関でDXが実現することにより、私たちの生活はどう変わるのか。

「行政DXによって民主主義のあり方が大きく変わる可能性がある」と話すのは、データを使った公共政策の創造とデザインを専門とする、成田悠輔イェール大学助教授だ。データやAIをもとにした政策立案支援を行うNECの専門家2人との鼎談で、22世紀の民主主義と行政のあるべき姿を紐解く。

着実に「基礎工事」は進んでいる

──政府は長い歳月をかけて行政のデジタル化を進めてきました。ところが、新型コロナウイルス対策ではうまく機能せず混乱が生じ、平井卓也デジタル改革相(当時)は「デジタル敗戦」とも評しました。日本の行政機関におけるデジタルの取り組みについて、成田さんは現状をどう捉えていますか。

成田:自治体や政府によるデータの利活用には制度的・組織的障害が多く、法改正や規制緩和などによって足かせを取り除きながら進んでいく必要があります。

デジタル庁に対してネガティブキャンペーンを張るメディアも多いので、遅々として進んでいない印象を受けるかもしれませんが、大規模な準備作業がともなうことなので、1〜2年で分かりやすい具体的な成果が出にくいのは仕方ないでしょう。

小さな芽生えは見えています。身近なところでも、ワクチン接種証明書アプリをデジタル庁が開発しましたが、民間企業の水準で見ても驚くほど利便性が高いUI/UX設計となっています。

デジタル化やデータ活用のために必要な法改正などの準備作業についても、大量の細かい進展がデジタル臨調(デジタル臨時行政調査会)による公表資料などで報告されています。

──山上さんは内閣官房の「IT総合戦略室」に出向し、3年ほど行政に携わっていた経験があると聞いています。その経験も踏まえて、現状をどう見ていますか。

山上:成田さんのおっしゃる通り、国全体のデジタル化は一朝一夕に実現するものではなく、地道な整備が必要だと痛感しました。

例えば、私は行政のデジタル政策の中でも農業を担当していたのですが、データの標準化をするにも一苦労で、何を最初にするかというと、「育苗」や「収穫」などの一連の農作業に関わる名称を一つ一つ整理するところから始めました。

とても非効率なことのように感じるかもしれませんが、農家さんの今後のデジタル活用を目指すと、これが最善。こうした地道な整備があったうえで、データ活用などのDXができるのです。

その一方で、新型コロナウイルス対策では、トップダウンでやればできることを実証した事例がいくつかありました。携帯電話の大手キャリアからデータ提供を受けて人流を予測したり、LINEを使ってアンケートを実施したりしていましたが、平時におけるやり方では考えられないスピードと協力体制でした。

また、NECでは、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)を開発しました。約8万の医療機関と都道府県、1741市区町村が関わるシステムを3カ月で開発できたのは、大規模に社員を動員したのはもちろんですが、お客さまの熱量がすごかったことも大きな理由です。平時の3か月なら、まだ設計書のレビュー段階でしょう。「やればできる」。そんなことを私たちも実感しました。

首長に求められる「火だるまになる覚悟」

──自治体レベルの取り組みをどのように見ていますでしょうか。

成田:私は基礎自治体と一緒に、教育や保育といった子どもに関するデータベースの構築や、作られたデータを使った分析をこまごまと行ってきました。

日本では、埼玉県戸田市や東京都昭島市などとともに、子どもの生活の全体像に関するデータベースとそれを使った不登校やいじめなどの検知・予測の可能性に取り組んでいます。

アメリカでも、ニューヨーク市やシカゴ市などで、教育現場から出てきた行政データを使った共同研究を行っています。

現場レベルで日米を比較すると、そもそも日本ではデータがあまり存在していない場合が多いんです。日本国内ですごく進んでいる市であっても、ほとんどがPDFや紙の状態で、Excelになっていたとしても独自のフォーマットなので、利用するためには人の手を入れてデータを加工しなければならず、大変なコストがかかります。

データ洗浄のコストを担えるほどの予算や人員は、ほとんどの基礎自治体が持っていません。なので、やりたくても進めないで、ずっと停滞している。

さらに子どもに関する行政データを使おうとすると、「プライバシーが侵害される」と訴える準備をしている活動家の影がちらつきます。なので、市長や教育長などがものすごく強い意志を持って、いざとなれば火だるまになる覚悟でないと、なかなか進まないんです。

日本の自治体のほうが意識としても制度としても、コンプライアンスや炎上リスクに敏感な印象を受けます。それは日本の良さではありますが、リスクが見えすぎてビクビクしちゃって先に進めなくなっているのも事実でしょう。

政策に民意は反映されているか

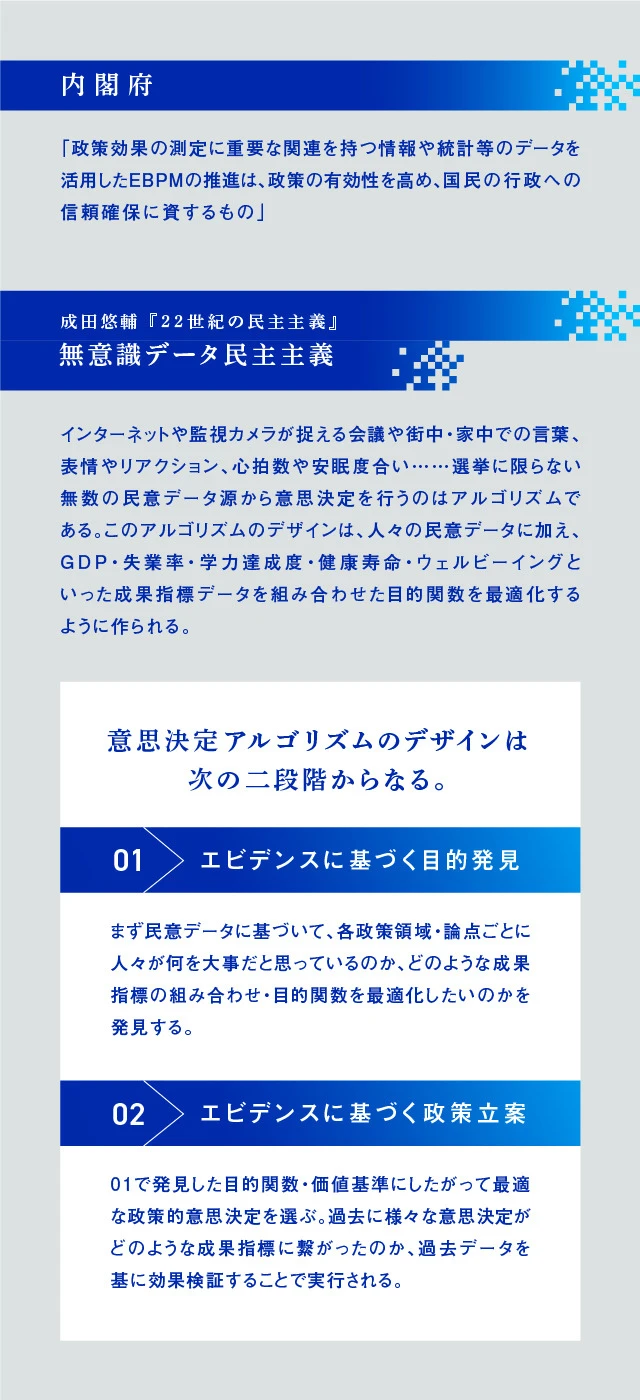

──成田さんは、民主主義の再生を図る構想「無意識データ民主主義」を考案し、その実現には、エビデンスに基づく目的発見が必要だと主張しています。内閣府も、証拠に基づく政策立案「EBPM(Evidence-based Policy Making)」を推進しています。

成田:現状ではEBPM的なものはほとんど政策に影響を与えていないと思います。「だってそう思うんだもん」の世論と、特定の産業・業界の利害を背負ったロビーイング団体の組織力でだいたい決まっています。

長い目でみると、客観的な指標と主観的な世論の組み合わせを最適化して意思決定する、EBPMと民主主義が統合された仕組みを作る必要があると考えているところです。

難しいことですが、民間のビジネスレベルではできるようになりつつありますよね。例えばメディアでは、EBPMのようなことは普通に行われています。

PVなどの事業KPIをもとにしたコンテンツの最適化です。ただ、ニュースでは極端な2極化をあおったほうがPVにつながるので、PVなどの単純なKPIに基づいたEBPMだけだとしょうもない記事ばかりが掲載されてしまうこともあります。

そこで、クリックしてくれるものだけを作るのではなく、社会的に重要だと思われる指標をEBPMに組み込むのです。

例えば、SmartNewsではPVだけを重視するのではなく、イデオロギーが違う、ユーザーにとってちょっと違和感があるような記事を交ぜることでバランスを取っていると聞いたことがあります。

EBPMに事業者の規範的で主観的な判断を交ぜ込んでいることになります。行政や公的機関のサービスで再現していくのは難しいでしょうが、こうした参考になる実例は存在しています。

山上:EBPMは7年ほど前から言われていて、政策立案では念頭に置かれるようになったものの、これから本格化していくと考えています。

徐々に体制や教育などの枠組みが整ってきているという声をお客さまからも聞きますし、意思決定にデータを活用していきたいと望む行政職員のみなさんは、肌感として増えている印象です。

民意を活かした行政は自治体から立ち上がっていく

──あるべき姿でEBPMが実現されるようになるためには、何が必要なのでしょうか。

成田:民意というのは僕たちが頭の中で想像しているフィクションで、現実にできるのは、そのフィクションとしての民意のある側面を、ある種のメディアを使って切り出すということだけです。

選挙というのは一つの民意の切り出し方ですし、ツイッターなどのSNSも同じです。全体像は見えないが、切り口を増やしていくことはできる。その切り口をもっと大量に作り出すことが大事なんです。

じゃあ、具体的にどうやるかというと、自治体から始めるしかないと思います。SNSやウェブ上の民意は分かりやすい一つの例。それ以外にも役所の窓口で住民が話したことをデータ化して、ワードクラウドやトピックリストに自動変換することもできます。

また、住民投票アプリを配って、何かイシューがあるたびにイエスかノーかみんなの意見を表明してもらうことはできるでしょう。そういう形で、細かくできることはたくさんあります。

山上:私も同じように、現場業務を抱えるお客さまと事例を積み重ねることが大切だと考えています。論点やイシューをしっかり定めて、目的を持ってデータを集めてくる。そして、NECが得意とするAI技術を活用しそこから因果関係を探していくような共創事例の創出に取り組んでいます。

森野:そのために有効な手段として、NECではさまざまなパラメータを設定しながら街の変化などをシミュレーションする因果分析ソリューションを開発しました。

例えば、教育に力を入れたほうが長く住み続けてくれるが、一方でどのようなデメリットが生じるのか。会話しながら、政策のアイデアを反映した結果をリアルタイムに確認できます。

オープンなアンケートデータをもとに、子育て観点で「住み続けたい」に影響する要因を見たときに「身近な公園」が効いていたが、一方で「大きな公園」は効いていなかったとします。

そうすると、住み続けてもらうための施策としては大きな公園を造ることへの投資は無駄で、身近な公園のほうに配分すべきといった、有効な施策の意思決定につながるのです。

このビジュアライズソリューションのコアになっているのが、原因と結果の関係を見える化する因果分析のAIソリューション「causal analysis」です。

行政運営において住民の声を政策に反映させるような用途のほか、顧客体験、従業員のモチベーション、ブランドイメージといった、あやふやで捉えどころのない事象と向き合うことを手助けします。

causal analysisは自治体だけでなく、さまざまな業界で活用でき、実績も出ている。

① マーケティング分野

激変社会に適応するための処方箋を示唆 物事の「なぜ」を解き明かす最新AIと可能性とは。

② 人事分野

Digital HR Competition2021 ピープルアナリティクス グランプリ受賞

関連情報はこちら

③ 公共政策分野

見えていなかった“データの因果関係”を可視化 「なんとなく」から脱却するには?NECワークショップで学ぶ。関連記事はこちら

森野:causal analysis はさまざまな利用用途があり、NEC社内では社員のエンゲージメント向上に向けた取り組みを行っています。

エンゲージメントを上げるためには、個人裁量権を上げることがよいと言われていますが、個人裁量権を上げるには部下の心理的安全性を高くすることが必要。そのためには、上司が部下に寄り添って共感することが大事だと突き止めました。こうした取り組みを行い、寄り添うことをテーマとした研修を取り入れるようになりました。

山上:行政機関向けでは、この9月から政策立案支援サービスの提供を開始しました。

課題を設定したうえでデータを収集し、そのデータから因果分析を実施し、民意を可視化。そして、意思決定までをサポートするサービスです。お客さまからの声をもとに、単純な技術提供に終わるのでなく、課題設定やその後の運用までサポートする伴走型サービスに仕立て上げているのが特徴です。

行政職員同士あるいは研究機関やその他民間企業の方々と情報などを共有しあえるコミュニティづくりもこれから進めていきたいと考えています。

自治体の垣根を越えた連携が不可欠

──最後に成田さんに伺いたいのは、データの利活用を推進するうえでのITベンダーの役割についてです。例えばNECのようなベンダーは、行政がデータを利活用するためにどのような役割を果たすべきだと考えますか。

成田:医療、教育、保育、少子化対策などについて考えていくと、現場は基礎自治体レベルになります。だからデータを収集するのも、それを使って具体的なアクションを起こすのも、基礎自治体が動かないと何も起きない。ただ、基礎自治体は典型的には人口数万〜十万人くらいと小さすぎるので、できることに限りがあります。

例えば不登校やいじめの問題に対処しようとしても、小学生が数千人しかいないということになります。数千人のデータしか手に入らないのでは機械学習も人工知能も走らせようがありません。

そこで、自治体間の連携が必要です。連合学習などの技術を使って、各自治体に散らばっているデータをうまく融合して大量のデータで学習することが必要でしょう。そして、融合・連合データを使って学習されたAIアルゴリズムをそれぞれの自治体にフィードバックする。

ただ、現状だとそれがすごく難しいんですよ。自治体や現場ごとでデータのフォーマットが全く違っていますし、使われているIDも違う。

これでは、A市からB市に引っ越した場合に同一人物として認識できないなど、データを連結したり融合したりするのが難しいんです。自治体をまたいでデータを活用するための標準データフォーマットやガイドラインを作ったり、それを浸透させていったりする必要がある。

多くの自治体と同時に仕事をしているNECのような大きなベンダーが、複数の自治体のニーズを聞き取ったうえで、自治体間データ融合基盤やそのための組織を提供できれば、トップダウンで霞ヶ関が声がけするだけよりよほど役に立つ可能性が高いのではないかと思います。

山上:NECはお客さまとともに社会の基盤となるシステム構築に加え、条例などに配慮しながら前例の無い取り組みにも挑戦してきました。そして、このような先例を参考に「新たな政策企画をしたい」というご相談を受けることもあります。

研究所と事業開発が連動して動くことが多いため、お客さまのそのようなさまざまな相談に対してAI技術をうまく活用しながらマーケットに受け入れられやすいサービスを設計できる強みがあります。

昨今は、お客さまの課題解決に貢献する共創型ビジネスの提供にあたり、NEC自身のカルチャー変革も進んできています。NECは、これからもお客さまとともに悩み、課題を解決し、一緒にベストプラクティスを作って広めるハブとなって、行政DXに貢献したいと考えています。

(制作:NewsPicks Brand Design 執筆:加藤学宏 撮影:竹井俊晴 デザイン:zukku 取材・編集:木村剛士)