“スマート東京”の実現へ「東京都水道局アプリ」リリースの舞台裏

東京都水道局は、都民の利便性向上と業務効率化を目指して、2022年10月に「東京都水道局アプリ」をリリースした。これは、東京都庁のDX推進に向けた「シン・トセイ加速化方針2022」の先駆的プロジェクトとしてスタートしたもの。これにより各種申込手続き、料金の決済、使用量の確認までがアプリですべて完結できるという。リリースにかけた想いや舞台裏、アプリによって期待される効果について話を聞いた。

アプリで水道の利用状況をわかりやすく可視化

「東京都水道局アプリ」では、水道関連の各種サービスが、スマートフォンとWebサイトで提供され、オンライン・ペーパーレスで24時間どこからでも簡単に利用することができる。

アプリの機能は、大きく「申し込み」「支払い」「照会」「通知」の4つだ。まず、「申し込み」については、水道の使用開始・中止やクレジットカード払いなどの申し込み手続きが、アプリ上ですべて完結できる。また、「支払い」に関しては、クレジットカードはもちろん、電子マネーのPayPay、FamiPay、auPAY、LINE Payにも対応。アプリ導入によって、検針票や請求書の配布も電子化されるので、ペーパーレスにも貢献できるという。

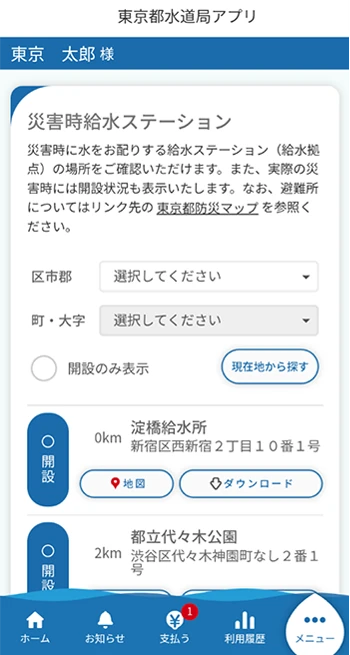

「照会」機能は、水道の利用状況をわかりやすく可視化したもので、過去2年間の水道使用量と料金の推移がグラフで見られるようになる。「通知」機能では、事故時の断水や濁水の発生だけでなく、災害発生時には、「災害時給水ステーション」の開設状況もアプリで通知。スマートフォンの位置情報や地図アプリを活用して、近くの災害時給水ステーションを検索できるほか、現在地からそこに至るまでの経路案内もしてもらえる。

なお、本アプリはスマートフォンを持っていない人のために、パソコンで使えるWeb版も用意されている。Web版では「プッシュ通知」の機能は提供されていないが、それ以外のすべての機能が利用できるという(Web版では「通知」はメールで代替)。

「スマートメータとアプリを併用すれば、日々の使用水量を1時間ごとに確認することも可能です。また、スマートメータには異常を検知する機能が搭載されているので、何かしら異常があれば、アプリ上のプッシュ通知で注意を喚起してくれます。漏水や蛇口の締め忘れがあっても、早めに気付いて対処できるので、大変便利なアプリとなっています」と鈴木 もも氏は説明する。

鈴木 もも氏

水道局の目玉プロジェクトとして「シン・トセイ」を加速化

これまでも東京都水道局は、社会情勢や顧客ニーズの変化に合わせて、さまざまな対応を進めてきた。

2001年に、Web上でも水道の利用開始などの手続きができる「インターネット受付」サービスをスタート。2015年には、Web上で検針票の内容や使用量、料金が確認できる「東京水道マイネット」の運用も開始した。

だだし、その一方で、課題もあったという。

「東京水道マイネットでは、セキュリティ確保のため、初回パスワードの通知をハガキで行っていました。この方法だと、ご利用開始まで1週間ほどかかってしまうので、『もっと早くならないのか』と改善を求める声が数多く寄せられていました。

また、『インターネット受付』サービスでも、お客さまに入力していただいた情報と当局の基幹システム上の登録情報の整合性が取れないケースが多々ありました。例えば、賃貸物件では『前のお客さまが水道の使用中止を届け出る前に新しいお客さまが使用開始の申し込みをされる』といったことがしばしば起こります。そのたびにデータの不整合が起こるので、バックオフィスでは人手による確認作業に追われ、多大な時間と負荷が発生していました。こうした課題の解消と、お客さまサービスのさらなる向上や業務効率化を目指して、本アプリを開発することになったのです」(鈴木氏)

だが、こうした局内の問題意識だけが、今回のアプリ導入を後押ししたわけではない。背景には、東京都庁のDX推進に向けた機運の高まりもあった。木村 哲也氏はこう説明する

「都政全体の動きとしては、“スマート東京”の実現に向けた『スマート東京実施戦略』とともに、都民のQOL(Quality of Life)を高めるための『シン・トセイ加速化方針2022』が進められ、“光の速さ”でDXを推進することが求められています。

本アプリは水道局のリーディングプロジェクトとして都庁内の注目度も高く、プレッシャーも大きかったのですが、NECの全面的な協力もあって、大きな混乱もなくスタートすることができました。

このアプリが普及することで、検針票や請求書などのペーパーレス化と料金支払いのキャッシュレス化が一層進むのではないかと考えています。また、今後、手続きをアプリで済ませるお客さまが増えれば、将来的には職員の電話応対や入力作業の負担が軽減され、作業の効率化も進むのではないかと期待しています」

課長代理(サービス戦略事業担当)

木村 哲也氏

開発にあたっては、小池都知事や宮坂副知事にもデモ版を見せ、アドバイスをもらいながら開発を進めたという。実際、定例記者会見では、小池都知事が自ら本アプリを紹介した。

利用者は51万人超。『らしくない』とネットでも高評価

具体的なソリューションとしては、「NEC水道窓口クラウドサービス」を採用。これは、スマートフォンアプリの水道窓口サービスとしては、国内で初めて実用化されたもので、2021年2月に大阪府堺市上下水道局で先行して運用が始まっていた。東京都水道局はこのアプリをベースとして、新たにスマートメータや災害時給水ステーションに関する機能を仕様として追加。2021年度に開発に着手した。

だが、従来、人手からアプリへと業務を移行させるためには、業務改革と組織の再編が欠かせない。アプリ導入で業務内容が一変し、負担を強いられる現場の理解を求めるため、粘り強い交渉と調整が続けられた。「新たな仕事のやり方に習熟してもらうため、業務の変更点などについて複数回説明会を開催するなど、準備にはかなりの時間を要しました」と木村氏は振り返る。

また、アプリは単独で存在するわけではなく、一連の流れをシステム化するためには、水道局の基幹システムやキャッシュレス決済代行事業者のシステムとも連携しなければならない。各システムの運用はそれぞれ別の事業者が担当しているため、各社が結集して、仕様のすり合わせや連携テストを行う必要があったのだ。

「関係者が多いので、スケジュールを調整するのもひと苦労でした。再調整に次ぐ再調整でスケジュールが遅れ、本番稼働直前には『このままでは10月1日の運用開始には間に合わない』というところまで追い込まれました。そこで、部分的な工程の組み替えやテスト方法の見直しを行い、関係各社にもご尽力いただいて、最終的にはなんとか間に合わせることができました。全社が参加して、全体連携テストを完了できたときの安堵感は、今でもはっきり覚えています」(木村氏)

こうして2022年10月、予定通り本番運用がスタート。稼働直後は、電話やメールによる問い合わせが殺到した。「スマートフォン操作に慣れていないユーザーも多いので、操作方法も含めて丁寧な対応が必要だと痛感させられました」と木村氏は言う。

だが、当初の混乱を乗り切ると、アプリのダウンロード数は順調に増え、利用者登録はわずか3ヵ月たらずで51万人を超えた。

「利用者からの反響も多いですね。アプリストアでの評価やTwitterの反応を見ると、『いい意味で、デザインがお役所らしくない』という声が目につきます。『使用量の変化が簡単にわかるのでうれしい』と、ご好評もいただいておりまして、大変ありがたく思っています」と木村氏は述べる。

副次的な効果も見込める。「災害時給水ステーション」「水道管の凍結に注意」といった普段あまり目にしない情報も得られるため、アプリを見ているだけで防災・減災に向けた意識が自然に高まっていく。また、使用量や料金が「見える化」され、前年との比較もできることから、住民の節水意識にも貢献が期待できるだろう。こうしたことから、他の自治体に対する波及効果も大きく、NECにはさまざまな自治体から問い合わせが相次いでいるという。

スマートメータとアプリの相乗効果で真価を発揮

今回のアプリ導入を皮切りに、東京都水道局ではどのようなサービスを展開していくのか。桜田 義法氏はこう語る。

「国際都市東京においては、外国人のお客さまが生活しやすい環境を整備することも必要です。そこで、この3月には、水道の使用開始・中止の申し込み機能に英語表記を追加しました。また、アプリの一層のご利用を図るためには、さまざまな決済手段に対応する必要がある。このため、さらなるペイ払いの拡充も検討しているところです。

『2025年に100万人の利用者登録を達成する』というのが当面の目標ですが、大変便利なアプリなので、より多くのお客さまにご利用いただきたい。春の引っ越しシーズンに向けて、PRに注力していきたいと考えています」

徴収業務改善推進専門課長

桜田 義法氏

とはいえ、「リリースして終わり」では、アプリのQOS(Quality of Service)を向上させることはできない。そのためには、安定した運用や継続的な改善が欠かせない。

東京都水道局では、今後も引き続き住民の声や最新技術を取り入れながら、よりよいアプリとなるよう改善に努めていく考えだ。

「東京都水道局では、『2030年代までにスマートメータの全戸導入を実現する』という大きな方針を掲げています。本アプリは、スマートメータとの相乗効果で、非常に大きな効果を発揮するアプリ。まずはその目標達成に向けて、これからも改善を進めていきたい」と桜田氏は、この先を見据えている。