デジタルの力で住民QoL向上と地域活性化を実現

~静岡県磐田市が推進するヘルスケア~

少子高齢化が進む日本の持続性を高めるには、医療費支出を抑えて地方財政を健全化することが欠かせない。そのために必要なのは健康寿命の延伸だが、仕事に追われる働き盛りの世代は、健康活動に時間やエネルギーを注ぐゆとりがないのが実情だ。そんな課題の解消に向け、静岡県磐田市はNECと連携し、アプリを活用して市民の健康づくりを支援する実証事業を展開している。いかに健康に無関心な層に効果的にアプローチするか――。同市の新しい挑戦を紹介する。

SPEAKER 話し手

磐田市

鈴木 淳子 氏

健康増進課

地域保健グループ

主任保健師

NEC

倉光 一宏

社会公共インテグレーション統括部

新事業創出グループ

ディレクター

日本人健康意識はそれほど高くない?

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行したことを受け、これまで感染者への対応に追われてきた自治体の保健関連部署は、市民の健康増進を促進する日常的な施策に注力できるようになりつつある。

内閣府公表の「令和4年版高齢社会白書」によると、日本の65歳以上人口は2025年に3677万となり、総人口に占める高齢化率が30%に達する見込みだ。この年には約800万人の団塊世代が75歳以上となり、後期高齢者も急増。それに伴って医療・介護給付費が増大し、現役世代の負担がいっそう重くなる「2025年問題」が喫緊の問題となっている。

こうした課題を乗り越えて社会の持続性を高めるには、国民の誰もが生活習慣の改善にしっかり取り組んで健康寿命を延伸させることが不可欠だが、日本人の健康に対する意識が、意外にもそれほど高くないことを示す、気になるデータもある。

厚生労働省が令和元年に20歳以上の人を対象に実施した「国民健康・栄養調査」では、食習慣の改善に「関心がない」または「関心はあるが改善するつもりはない」という人が男性41.1%、女性35.7%。運動習慣の改善に「関心がない」または「関心はあるが改善するつもりはない」とした人は男性37.8%、女性37.4%にも上った。実に4割近くもの人が、健康につながる行動を日常的に取っていないのである。

ヘルスケアとは基本的に個々の国民が自発的・主体的に取り組むテーマであり、「2025年問題」を克服するために大切なのは、国や自治体が重要性を喚起することに加えて、多くの人が健康増進へのインセンティブに気付き、生活習慣の改善につながる行動変容を自ら行うことが重要だ。

無関心層を効果的に啓発するとともに、既に健康づくりに積極的に取り組んでいる住民のヘルスケアもより充実したものにする――。この困難な取り組みを果敢に推進している自治体がある。静岡県の磐田市だ。

運動不足に起因する血糖値の高い市民が多いのが課題

人口約17万の磐田市は、金属、自動車、楽器などの産業が集積するほか、茶や温室メロン等の栽培も盛んで、都市と農村がバランスよく共存。サッカーJリーグのジュビロ磐田や、ジャパンラグビーリーグワンの静岡ブルーレヴズが本拠地を置くことでも知られ、「地域ブランド調査」(※1)で「スポーツのまち1位」に選出されたこともある。

「しかし実際には、市民の移動手段としてマイカーが広く普及していることから、1日1時間以上の歩行・身体活動をしない人や、運動習慣を持たない人が県の平均より多いことが特定健診の問診結果で明らかになっています」と、磐田市 健康増進課の鈴木 淳子氏は語る。

令和3年度の「特定健康診断所見者状況」では、血糖値が高く特定保健指導の対象となる市民の割合が38.8%と、静岡県の22.4%や全国の25.1%を大きく上回った。血糖値が高い状態が続くと高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を招きやすく、心筋梗塞や脳梗塞などの要因にもなりかねない。事実、磐田市における急性心筋梗塞による死亡者数は県や国のおよそ2倍に上るという。

多くの生活習慣病は重大な症状を呈するまで自覚症状が現れないことが少なくなく、改善のためのアクションを起こすきっかけを掴みづらい。仮にその気になったとしても、仕事を持つ人が日々の忙しさのなかで実践を続けるのは容易ではない。

「市民の行動変容を促すため、保健師が店舗などに出向いて健康相談等を受ける『まちの保健室』や、市民が自ら設定した健康行動に一定回数取り組むと指定の店舗で優待サービスを受けられる『健幸マイレージ』などの施策を以前から実施してきました。しかし思うように利用者の数が伸びず、特にヘルスケアに対する意識を高めてほしい、働き盛りである30~50代の世代の参加が少ないことが重大な課題でした」(鈴木氏)。

- ※1 ブランド総合研究所が毎年実施している各地域の全国的な認知やイメージなどに関する調査。磐田市が「スポーツのまち1位」となったのは2021年

一人ひとりの健康データを蓄積するプラットフォームを構築

すべての市民に「自発的に」、「無理なく」、「手軽に」、そして「楽しく」健康づくりに取り組んでもらうには、どんな仕掛けを施せばよいのか。方法を模索した磐田市が実現したいと考えたのは、市民の日々の歩数などの活動量や食事内容、体重や健診結果等のヘルスデータを記録できる“スマートヘルスケアプラットフォーム”を構築し、蓄積されたビックデータを市が分析して効果的なヘルスケア施策の立案に役立てられるようにすることだった。

「同時に、市民一人ひとりが手元のスマートフォンなどでパーソナルデータをいつでも閲覧できるようし、楽しみながら行動変容を実践してもらうためにエンターテインメント性のあるコンテンツを提供したいとも考えました」(鈴木氏)。

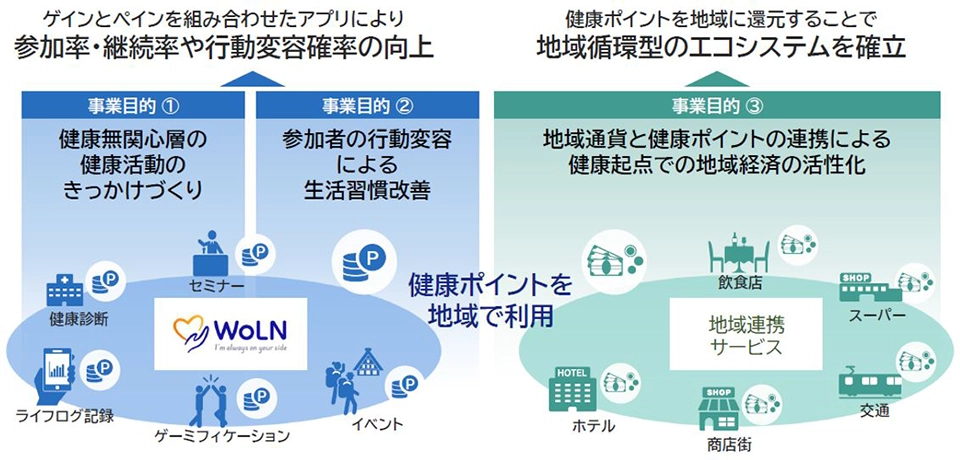

20以上の事業者からプレゼンテーションを受けた磐田市は、最終的にNECによる提案を選定。その骨子は、AIを活用したNECの健康ポイントサービスアプリ「WoLN(ウォルン)」をベースにして地域連携サービスを組み合わせ、毎日の歩数や食事内容などを記録しながら健康ポイントを付与するというものだ。

「『WoLN』には歩数ランキングやスタンプ帳、リアルウォーキングラリーなどのゲーミフィケーション機能が搭載され、私たちが特に重視した『楽しみながら健康活動に取り組むきっかけ』を提供しやすいのが魅力でした。食事記録に基づく個々の市民への栄養アドバイスや、体重の短期未来予測などを行うことも可能なので、健康無関心層にも行動変容を促しやすいと考えたのです」と鈴木氏は話す。

また、取得した健康ポイントを地域内の商業施設などで使えるチケットやクーポンに変換することで健康活動継続のモチベーションを高めつつ、健康起点で地域経済を活性化することも期待された。

市のヘルスケア対策の基軸となることに期待

こうして磐田市は、市内に事業所を構える協賛企業の従業員を対象に、アプリを活用した健康づくりと地域活性化を目指す実証事業を2023年10月に開始した。参加者は300名程度を予定していたが、協賛企業の従業員からの予想外に反響が大きく、結果的に約2000名が参加することになったという。

「健康ポイントサービスアプリ『WoLN』の画面はシンプルで見やすく、どなたにも使いやすいと思います。スマホを携行するだけで歩数などのライフログが記録されるのも便利ですし、各参加者のデータをAIが分析して行う健診結果予測シミュレーションは、私たち保健師による保健指導にも援用できそうです」と鈴木氏。2024年3月の実証事業終了後も、市のヘルスケア事業の基軸として広く市民に活用されるようになることを期待しているという。

デジタルを活用して住民のQoLを向上させたい

なぜNECがこうした取り組みをサポートできるのか、それは、デジタルを活用して住民のQoL(クオリティ・オブ・ライフ)を向上させるための取り組みを行ってきたからだ。「磐田市と連携協定を締結して実施しているこの実証事業には、当社のライフサポートプラットフォームのノウハウが凝集されています」と話すのはNECの倉光 一宏だ。

NECのライフサポートプラットフォームとは、結婚、出産、住宅の購入など、人々が生まれてから亡くなるまでの多様なライフイベントを包括的に支援する基盤である。そのプラットフォーム上に、キャリア、コミュニティ、パーソナライズ、フィジカル、フィナンシャルなど、ウェルビーイングの向上を実現するさまざまなアプリケーションサービスがあり、プラットフォームに蓄積されるデータを分析することで、一人ひとりによりマッチするサービスをレコメンドすることが可能になる。健康ポイントサービスアプリ「WoLN」は、その代表的なソリューションの1つだ。

「本実証事業のように、ヘルスケアを起点に人々の健康的な暮らしをサポートすることでサステナブルな社会を構築することこそ、私どもにとって何よりも大きな使命だと考えています」(倉光)。

公共サービスを提供する側の利便性も追求する

データ利活用基盤を中心とするデジタル技術を駆使してより快適な都市づくりに寄与するNECのライフサポートプラットフォームによる先進的なサービスの提供は、ヘルスケア領域にとどまらない。最近多くの自治体に注目されているのが、行政手続きをする市民の利便性を高めるとともに、自治体職員の業務負担軽減にも貢献する仕組みだ。

「NEC スマート行政窓口ソリューション「窓口DXSaaS」は、窓口をデジタル化することで、住民が必要とする行政手続きをシステムが自動で洗い出し、申請書手書きの手間を省く「書かない窓口」を実現する。

「本サービスは、住民側のメリットだけでなく、マイナンバーカード活用による入力補助、基幹系業務システムへのデータ連携、ナビゲーション機能による業務サポートなどにより職員側の対応も省力化する。また、マイナポータル経由での申請データも取り扱う仕組みを用意することで、より効率的な窓口運用を実現します」(倉光)。

NECはこれまで、「住民ファースト」の観点からライフサポートプラットフォームの整備を力強く推進してきた。これからはそこに、「公共サービスを提供する側の快適性」という視点も組み合わせ、市民と自治体職員の双方が便利さを実感できる仕組みを整備することで、真に快適な都市づくりを追求していく考えだ。

- ※ この記事は2023年10月6日に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が主催した「地方自治情報化推進フェア2023」における講演内容を再構成したものです