京都市にみる「フレイル予防」の未来とは?

――想い×デジタルが高齢者を笑顔にする

コロナ禍で外出自粛が長引く中、運動不足によって体の機能が衰え、要介護の一歩手前の状態「フレイル」になる高齢者が増加。自治体の間では、フレイル予防への本格的な取り組みを模索する動きが広がっている。この分野に先駆的に取り組んでいる自治体の1つが、京都市だ。京都市は令和元年(2019)度、ICTとデータを活用してフレイル対策を進める事業に着手。NECと連携して仕組みの構築と検証を続ける中で取り組みを本格化させ、今年度から新たなステージで取り組みを進めている。京都市とNECはどのような課題に直面し、それをどう乗り越えたのか。京都市健康長寿企画課で事業を担当する野村氏、坂下氏とNECの開発メンバーに話を聞いた。

効果的なフレイル対策に重要な「見える化」

フレイル(虚弱)とは、加齢などによって心身の機能が衰えてきた状態のこと。高齢者の多くはフレイルの段階を経て、徐々に要介護状態に移行するとされる。ただし、早めにフレイルであることに気付き、運動や栄養摂取、口腔ケア、社会参加などの適切な対策をとれば、フレイルの進行を遅らせるだけでなく、健康な状態を取り戻すこともできる。

「今はコロナ禍での外出自粛により、高齢者がフレイルになりやすい状況になっています。外出の機会が減り、人と話す機会も減ったので、足腰が弱っている方や、滑舌が悪くなっている方が増えたというお話をよく伺います」。そう語るのは、京都市の野村 直史氏だ。

健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課

担当係長

野村 直史氏

京都市では平成30年(2018)3月、「健康長寿・笑顔のまち・京都推進プラン」を策定。市内12カ所の地域介護予防推進センター(以下、推進センター)の介護予防教室などを中心に、高齢者のフレイル対策に取り組んできた。平成30年度の推進センター事業実施回数は2万5000回に上り、参加人数は延べ28万人を数えた。

先進的な取り組みを意欲的に実践していく中で、さまざまな課題も浮き彫りとなったという。「事業規模が大きいため、事業全体の実施回数や延べ人数の把握はできても、体力測定値の変化などを通して、効果を的確に把握することは容易ではありません。介護予防教室での取り組みの成果に関する客観的な把握が進まず、推進センター間の比較や、参加者の状態に関する情報共有も難しいのが実情でした」と京都市の坂下 紘悦氏は振り返る。

健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課

坂下 紘悦氏

フレイル対策の成果を客観的に把握し、実効性のある施策につなげていくためには、データを活用し、状況を「見える化」することが不可欠だ。さらに、市全体や地域ごとの傾向を見るマクロの視点と、高齢者一人ひとりの特性や課題を見るミクロな視点の両方が求められることも、フレイル予防の難しさの1つといえる。

「高齢者の皆さんが抱える健康課題はそれぞれ違います。身体機能に課題を抱えているから運動ができないのか、それとも、栄養不足や閉じこもりといった身体機能以外の課題が引き金となって、その結果運動ができないのか。『この人が抱える真の課題と本当に必要な対策とは何なのか』をひも解くためには、一人ひとりの生活状況をさまざまな切り口から見ていく必要がある。マクロの視点だけでなくミクロの視点でデータを見ることが重要になってくるのです」とNECの角田 歩は言う。

社会公共インテグレーション統括部 政策グループ

主任

角田 歩

技術ありきの話は封印し、京都市と課題を共有

こうした考えのもと、京都市ではデータを活用した「フレイル対策モデル事業」を新たに立ち上げた。これは、住民主体のセルフケアの場である「通いの場」にスポットを当て、データを活用しながら医療専門職と連携してフレイル対策を支援する取り組みだ。この事業の立ち上げにあたり、京都市はそのパートナーとして、NECに白羽の矢を立てた。その理由を野村氏は次のように説明する。

「フレイル対策で重要なことは、高齢者の方々に主体的に取り組んでいただくこと。その意味で、セルフケア、そして社会参加の場である『通いの場』は大変重要ですが、当時の推進センターは、全体として介護予防教室が中心で『通いの場』の取り組みが弱く、『通いの場』の参加者の状態などもよくわかりませんでした。こうした課題の解決に向けて、データをどう活用できるのか。そんな観点でさまざまな事業者に提案を求めたところ、京都市の課題に最も共感し、関心を持ってくれたのがNECだったのです」

NECの望月 斉弘は、当時をこう振り返る。「初めて京都市様とお話しさせていただいたとき、『フレイル対策を一から一緒に考えてもらいたい』と言われました。そこで、この事業の最終的な成功とは何かを社内のメンバーで議論を重ねました。そこで出た結論は、『高齢者の皆さんに喜んでいただくこと』。フレイル対策の仕組みがきちんと回ることで、高齢者が元気になり、やがては健康寿命の延伸にたどり着く。それを実現するためにも、プラットフォームや技術ありきの話は一切しないと決めました」

デジタルビジネスオファリング統括部

シニアプロフェッショナル

望月 斉弘

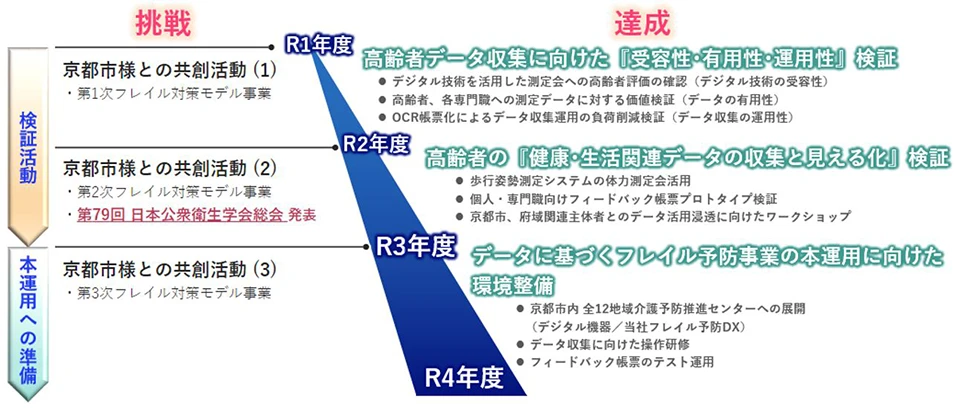

平成30年度、京都市とNECは、官民連携で、専門職による支援を通じたフレイル対策の効果について、特定の「通いの場」をモデルケースとしてプレ検証を行ったところ、データ活用により「歩行年齢が若返る」など、支援の成果を客観的に確認することができた。その結果を受けて、令和元年度~令和3年度の3カ年で、第1次~第3次の取り組みを段階的に実施(図1)。令和3年度には、モデル事業を通じて得たノウハウを既存の介護予防教室にも試行的に取り入れるなど、データ活用の仕組みを市内にある全12の推進センターに広げるための土台づくりを進めた。

NECが京都市と共に目指したのは、「データを活用したフレイル予防事業の確立」。技術やソリューションありきではなく、介護予防の現場にも足しげく通い、京都市と連携してゼロから事業立ち上げに取り組んだ。NECの竹下 瑞穂は、プロジェクトが始まって間もないころ、ある介護予防教室で見た光景が忘れられないという。

「そのとき、教室では、明らかにフレイル状態が進んでいる様子の方が体操されていました。本人はとても頑張ってはいるけれど、周りについていくのが大変そうで、楽しんでいるようには見えなかった。そこで必要だと思ったのは、ご本人なりの満足感や納得感。もし、ご自身の努力の成果をデジタル技術によって適切にお見せできれば、ご本人は『頑張ってよかった』と感じ、苦しいながらも『楽しい』と思えるのではないか――。そのことが、私の原点となりました」

デジタルビジネスオファリング統括部

プロフェッショナル

竹下 瑞穂

フレイル対策は、高齢者と支え手が共に価値を認め、将来にわたって継続できるものでなければ意味がない。そのためには、収集したデータを活用して、価値を感じてもらえる仕組みをいかにつくるかが重要ではないか。NECのプロジェクトチームはそう考え、高齢者と専門職をそれぞれ対象にした2種類のフィードバック帳票を開発。現場でヒアリングを重ねながら、試行錯誤を続けた。

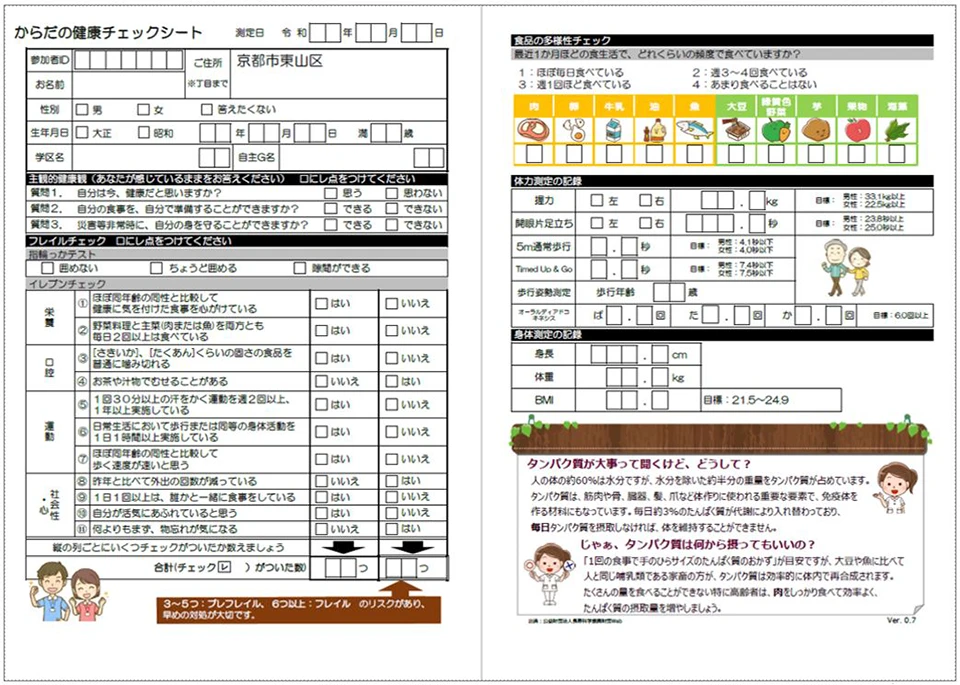

また、OCR装置を利用して、紙に手書きされた情報をデジタルデータに変換する健康チェックシートも、NECがドラフトをつくって高齢者にアンケートをとり、その意見を反映、京都市とも協議を重ねながら改善を加えた。高齢者が書きやすいよう、フレイル対策に必要な質問項目をカラフルな紙1枚に集約し、記入ミスが多い項目には工夫を凝らした(図2)。当初はタブレットにタッチペンで入力する方法も検討したが、「紙に書いてもらう」ことで、誤記の数などからその人の認知機能を簡易的に把握できる可能性なども考慮して、最終的に「紙」に記入する方法を採用した。

「開発にあたって心がけたのは、『“高齢者が主人公”だということを絶対に忘れない』ということです。京都市からは、『高齢者の方々に、いかに前向きにフレイル対策を継続していただくか』が重要だと、繰り返しご説明いただきました。それを実現するには、高齢者の方々の意欲をかき立てるような仕組みでなければならないし、高齢者を支える専門職の皆さんにとっても有用な仕組みでなければならない。データ活用のための作業負荷はそれなりにかかるわけですから、『この人にとっては負担が増えるだけで、何もメリットがない』ということがあってはいけない。誰かが1人負けするような仕組みにしてはいけない、という自戒を込めて、ソリューション開発に取り組みました」(竹下)

NECがファシリテーター役となって現場の意見を集約

だが、データ活用によりフレイル対策事業をアップデートする試みは、想定外の難しさに直面することもあった。京都市は、多様な文化が混在するモザイクのような都市だ。例えば、古くからの伝統やしきたりが今も色濃く残るエリアもあれば、ニュータウンを擁する新興住宅地ならではの特色がある地区もある。フレイル対策もそれぞれの地域特性に応じて進める必要があり、「京都市」と1つの括りではとらえられない難しさを、NECメンバーは身をもって体感した。

データを活用した新しいフレイル対策を実践していくためには、京都市職員をはじめ、市内各地域を担当する12の推進センター職員、さらにはリハビリテーション専門職、管理栄養士や歯科衛生士などの専門職、そしてNECメンバーの力を結集する必要がある。だが、ICTベンダというイメージが強いNECが、京都市のフレイル対策にかかわる人々から、事業を共につくっていくパートナーとして信頼してもらうことは容易ではなかった。

それを乗り越えるためには、できるだけ現場に足を運び、信頼を醸成することに努めるほかはない。京都市とNECは現場との認識の共有を図り、より多くの関係者と一緒に事業をつくっていけるよう、専門職向けの研修や事業関係者を集めたワークショップを開催。「通いの場」や専門職連携、データ活用などの観点を積極的に取り入れたフレイル対策の必要性を共有しながら、データ活用の方法、高齢者や支援者側のニーズについて意見交換を繰り返し行った。

とはいえ、地域特性に応じて推進センターごとに事業内容に特色があり、専門職においても職種によって高齢者の健康課題への認識や業務経験は異なる。また、ICTに関する知識・理解も年代や職場環境などによってさまざまである。こうした中で、「通いの場」での支援やデータ活用などについて、支援者側でのイメージを共有する作業には、困難も多かった。

こうした状況を打開するのに一役買ったのが、NECのメンバーだったという。「議論がまとまらなさそうなワークショップでも、NECの皆さんがファシリテーター役を買って出てくれました。そして、出席者の意見を丁寧に拾い、時には“通訳者”としての役割も果たしながら、第三者的な視点と論理的思考力を発揮して、しっかりと議論をまとめてくださったのです」(野村氏)

こうした地道な取り組みを重ねながら、フレイル対策モデル事業を段階的に発展させ続け、令和4年度にはフレイル対策支援事業として、市内の専門職団体の協力も得ながら、すべての推進センターで実施する運びとなった。また、体力測定値のデータ化についても、すべての推進センターで対応が可能となり、データを活用したフレイル対策は、令和4年度から新たな局面を迎えている。

「令和4年度に行われる第4次のポイントは、『通いの場』での活動にデータというスパイスを加え、より効率的で、個人やグループにとって最適な取り組みにつなげていく支援を、広めていくことだと考えています。また、『通いの場』と推進センターの介護予防教室が、それぞれの役割を果たしながら連携し、客観的な根拠に基づいて、一体的に地域のフレイル対策を進めていく。そうした取り組みを、第4次以降、全体的に展開していくことが重要だと思います」(角田)

データ活用とEBPMはこれからが正念場

京都市のフレイル対策モデル事業は、どのような成果を生み出したのか。「通いの場」での専門職による支援やデータ活用が参加者の取組意欲の向上などにつながった結果、取組前後のデータを比較したところ、「歩行年齢の若返り」や「食品摂取の多様性の向上」など、さまざまな効果が確認できた。

「高齢者の皆さんからは、『目標になるので、ぜひ来年度も体力測定をしてほしい』との声をいただきます。専門職の方々も、高齢者の方々の状態を定量的に把握して支援に役立てることができるので、データ活用への期待は大きいと感じています。また、モデル事業の成果を踏まえて、令和3年度、推進センターの介護予防教室でも試行的に体力測定値のデータ化に取り組んだところ、約4000人分の体力測定値を収集することができました。これによって、参加者の年齢層や男女比などが具体的に把握できるようになったほか、握力測定の結果などから、2割程度はフレイル状態の方が参加されているのではないか、といったこともわかりつつあります。今後、より丁寧にデータをみていく必要がありますが、これまで不明確であった参加者の状態が具体的にみえてきたことは、大きな成果だと考えています」と野村氏。今後もデータの蓄積と分析を積み重ね、より効果的なフレイル予防につなげたいと期待を寄せる。

デジタルによる成果の見える化は、フレイル対策に取り組む高齢者にも大きな変化をもたらした。

「『〇月〇日に測定してデータを取りますよ』というと、そこに向けて頑張る方も多いですし、現場で測定のお手伝いをしていると、最初のころと比べて、明らかに立ち座りがスムーズになっている方もいる。高齢者の方々が、測定結果を見て『ああ、よくなった』と喜ばれているのを見ると、私もうれしくなりますね」(竹下)。参加者同士で測定結果を見せ合うことで、モチベーションが刺激され、周囲に波及して相乗効果を生み出すことも少なくないという。

「例えば、歩行姿勢測定システムでは、実年齢と歩行年齢の差が表示されるのですが、“実年齢マイナス30歳”という結果が出たときは、皆さんが集まってきて大変な盛り上がりようでした。また、『ここで面白いことをやっているから、と誘われて来たの』という人もいれば、友人同士で測定結果を比べながら『あなたは、ここが素晴らしいわね』と楽しそうにお喋りしている人たちもいる。データとして見える化し、共有することで、互いに刺激し合い、高め合い、笑顔が生まれる。そうなればしめたものですし、素敵なことだな、と感じます」と竹下は続ける。

今回のNECのサポートを、京都市はこう評価する。「一番印象的だったのは、『京都市はそもそも何を考えているのか』を理解しようという姿勢です。手持ちのソリューションありきで仕組みを考えるのではなく、現場で何が求められ、そこでICT技術はどう活きるのかという視点から、我々と一緒に考えてくれた。それなくしてここまで進めることはできなかったと実感しています」(坂下氏)

3年間の取り組みを通じて、京都市は、データを活用してマクロとミクロの両面からフレイル対策を立案・実行するための基盤を整えてきた。今後はEBPM(Evidence Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)の観点からもデータ活用を進め、フレイル予防の効果を一層高めていければと野村氏は話す。

「とはいえ、データに基づくフレイル対策やEBPMに関しては、ようやく挑戦権を得た状況です。その意味では、まさにこれからが勝負。データ活用にあたってはまだまだ課題も多いと思いますが、課題解決に向けて、NECの皆さんの知恵と技術を発揮していただければと思います」(野村氏)

コロナ禍でフレイル対策のニーズが一層の高まりを見せる中、NECは、今後全国の自治体に向けてどのようなサポートを行っていくのだろうか。「少子高齢化とひと口に言っても、自治体によって人口規模も地域特性も違うわけですから、フレイル対策も一律ではありえません。NECがまずやるべきことは、自治体の話を聞かせていただき、自治体と一緒に悩み考えること。技術やソリューションありきではなく、何をつくる必要があるのかということを、一生懸命議論させていただきたい。それと同時に、もっと新たな領域、例えば認知症予防に資するような新しい技術やソリューションの開発も、並行して進める必要があると考えています」(望月)

ようやく本格化しつつある、フレイル予防。京都市から始まった挑戦はまだつぼみの段階に過ぎないが、近い将来、全国に波及していけば、多くの高齢者に笑顔の花を咲かせることになるかもしれない。