元気と幸せをつくる フレイル予防の新しいカタチ

~人と技術で地域を結び、自立的な介護予防を実現する~

地域社会の超高齢化が加速する中、全国の自治体ではフレイル(健康と要介護の間の虚弱な状態)予防の取り組みが広がっている。こうした中、高齢者の健康・生活関連データを収集・活用し、高齢者の自立支援を促す画期的な仕組みを作り上げようとしているのが豊中市だ。豊中市はNECと共創することで、「市民接点のDX」を推進。「セルフケアを原則とした 誰も取り残されない介護予防の実現」を目指して取り組みを加速させている。この取り組みに携わる豊中市とNECのキーパーソンに話を聞いた。

フレイル予防の鍵は「セルフケアをいかに支援するか」

コロナの長期化に伴い、高齢者の間でフレイルの増加や健康状態の悪化が進行。全国の自治体はその対策に頭を悩ませている。

「コロナフレイルという言葉ができるほど、豊中市でも高齢者の方のフレイル化が進んでいます。そこで、当市では地域包括支援センター(以下、包括)が中心となって、高齢者の感染対策を徹底しつつ、自立した状態を維持するための取り組みを進めています」と語るのは、豊中市 長寿安心課の井上 倫子氏だ。

井上 倫子氏

同課で介護予防を担当する中田 三千代氏も、こう言葉を続ける。「コロナで外出の機会が激減し、『スーパーまで歩いて行けなくなった』『自宅での入浴が難しくなった』という方が増えました。地域の有志が主体的に介護予防体操などを行う『通いの場』も休止に追い込まれ、自宅に閉じこもりがちになって、フレイルが進行するという悪循環が生じています」

中田 三千代氏

こうしたケースでは、本人の要望に応えるため、従来はケアマネジャーから、ヘルパーの導入やデイサービスでの入浴介助といった、いわゆる“お世話型”のサービスが提案されることが多かった。だが、効果的なフレイル予防を行うためには、「本人がいかに自立した生活を送れるか」というセルフケアの視点が重要、と両氏は口をそろえる。

豊中市が、介護予防・日常生活支援総合事業をスタートさせたのは平成29年度(2017年)のこと。以来、65歳以上を対象に、介護予防や、日常生活の自立を支援する取り組みを進めてきた。

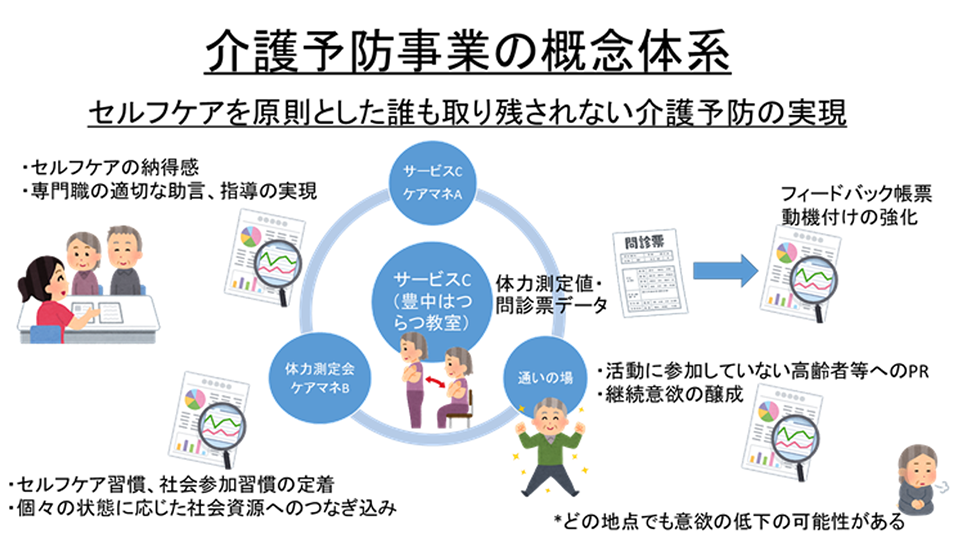

「当市では要介護度が軽度の方が多いこともあって、軽度者を対象とした取り組みに力を入れてきました」と井上氏は振り返る。高齢者の社会参加の場となる「通いの場」の立ち上げや継続を支援するかたわら、ケアマネジャーの意識改革にも注力。フレイル対策として一足飛びに介護保険サービスを提案するのではなく、通所訪問型の短期集中サービス(サービスC)で体力向上を図り、自立を支援する事業により力を注いだのである。

「ケアマネジャーさんたちは、困っている高齢者の方々を『お助けしたい』という思いで介護保険サービスを提案されるのですが、いったん介助を受けると筋力が低下して、ますます体が動かなくなるケースも少なくありません。この悪循環を断ち切って、なんとかもう一度、自立した生活に戻っていただけないものか。そんな思いから、自立支援型ケアマネジメントの実践を目指して、令和2年・3年度(2020、2021年)に短期集中サービスを活用した自立支援型ケアマネジメント促進モデル事業(以下、モデル事業)を行いました」(井上氏)

短期集中→ケアマネジメント→セルフケアというサイクルを構築

このモデル事業では、新規の要支援認定者(要支援1、要支援2の方)に対してケアプランの作成を行う際、リハビリテーション専門職がケアマネジャーに同行して作成を支援。これは、ケアプランに日常生活に即した自立支援の視点を取り入れることを狙ったもので、利用者の同意が得られれば、「豊中はつらつ教室(サービスC)」に参加してもらう。

「豊中はつらつ教室」とは、リハビリテーション専門職のサポートを受けながら、週1回3ヵ月間、短期集中的に健康状態改善に欠かせない栄養や口腔ケアの知識の習得や介護予防体操などを行う取り組みだ。利用者はここで体力づくりや生活機能の改善に努め、セルフケアの習慣づくりを行う。

このモデル事業を2年間行ったところ、「豊中はつらつ教室」を修了した利用者の多くに生活機能・生活課題の改善がみられた。また、修了後に介護保険サービスを利用せず、自立した生活に復帰できた人の割合は全体の約4割に上ったのだ。その一方で、課題も浮上した。それは「豊中はつらつ教室」で一時的に状態が改善しても、修了後しばらく経つと、また元の状態に戻ってしまうことである。効果を持続させるためにも、修了後も利用者をゆるやかに見守りながら、セルフケアを支える仕組みが必要であることは明らかだった。

この結果を受け、豊中市では令和4年度(2022年)から、上記の取り組みを全市域に拡大するとともに、「豊中はつらつ教室」修了後のセルフケアを支えるため、従来の介護予防ケアマネジメントを簡略化した「ケアマネジメントB」を創設した。

それと並行して、データを活用したフレイル予防にも着手。全国に先駆けて、「通所型サービスC(豊中はつらつ教室)→ケアマネジメントB→セルフケア」という運用サイクルを構築し、「セルフケアを原則とした誰も取り残さない介護予防の実現」に向けて走り出したのである。

利用者のデータをトータルに把握・分析する仕組みを構築

これに先立ち、豊中市はITパートナーの選定を開始。NECに白羽の矢を立てた。その理由を中田氏はこう語る。

「NECは京都市さんの事例でも大きな成果を挙げていましたし、厚労省の指針やフレイル予防、自立支援についても、言葉だけでなく現場を知っている印象を受けました。こうした知見もさることながら、私たちの話にじっくり耳を傾け、一緒に考え、伴走する姿勢にも信頼感を覚えました。私たちの質問にも長期的な視点に立って回答してくれるので、今後に向けたパートナーに必要な存在だと感じたのです」

令和3年11月に初回の打ち合わせを行い、ビジョンや将来イメージを共有。その後も会議を重ね、課題の洗い出しと解決策の検討を行った。

そこで明らかになったのは、「豊中はつらつ教室」や「通いの場」など、各所で体力測定のデータをとってはいるものの、手書きということもあって情報がバラバラに管理され、利用者一人ひとりのデータが統合化されていないという点だった。

そこで、NECは、各所に散らばった利用者の健康・生活関連データを統合し、共通言語化する仕組みを提案。利用者がどの施設やサービスを利用しても、心身の状態や推移、効果をトータルに把握・分析できる仕組みの構築を目指すこととなった。

さらに、各所のデータを統合するため、利用者の問診と体力測定の結果を記入する「健康チェックシート」を標準化。もともと豊中市では、施設ごとに「後期高齢者の質問票」の15項目や体力測定のデータを記録していたが、NECはこれに加えて、「運動」「栄養」「口腔」「社会参加」のデータ項目を加えることを提案した。

これについてNECの竹下 瑞穂はこう説明する。

「運動・栄養・口腔のデータはどれも重要ですが、各データを統合的に管理している自治体は少ないのが実情です。とはいえ、運動をするには筋肉が必要で、筋肉を蓄えるためには栄養が必要で、栄養を蓄えるためには口腔機能がしっかりしていなければならない。各々が密接に関連しているので、『一人ひとりの状態を改善するには何が必要か』を見極め、的確なアドバイスをするためには、多角的な視点で見ることが必要です」

プロフェッショナル

竹下 瑞穂

利用者が来所した当日に分析結果をフィードバック

NECの提案を受け、豊中市は包括職員と意見を交換しながら、オリジナルのデータ項目を決定していった。中田氏はこう語る。

「栄養と口腔機能の2つは、フレイル予防の効果を大きく左右する項目で、食事の内容がわかれば『タンパク質をもっと摂った方がいいね』と具体的にアドバイスできますし、口腔機能の低下で噛む力や飲み込む力が衰えれば、体重減少や栄養不足でフレイルを悪化させるので、早期に気づくことがフレイル予防につながる。

また、社会参加については、『今、どこに、どのぐらいの頻度で通っていますか』という質問項目を追加しました。社会参加と生活機能の改善にプラスの因果関係があるとわかれば、『豊中はつらつ教室に来れば、体がもっと動くようになりますよ』とアピールできる。まだフレイル予防に取り組んでおられない無関心層にも、この取り組みを広げるための呼び水になるのではないかと期待しています」

開発のプロセスでは、当初の計画にない、新たなニーズへの対応も生じた。その1つが、全国的にも先駆けた試みである「当日フィードバック帳票」の発行だ。これは、利用者が来所した当日に、体力測定と問診の分析結果を出力し、持ち帰ってもらおうというもの。

「例えば、健康診断を受けても、結果を受け取るまでに時間がかかると、『これ何だっけ』と興味・関心が薄れてしまいがちです。体力測定の当日に結果が出て、関心が保たれているうちにアドバイスがもらえるのであれば、利用者のモチベーションも向上するはず。それで、『どうしても当日フィードバック帳票を出力する機能が欲しい』と、無理を言ったのですが、NECは私たちの思いを受け取ってくれました。短期間で、本当によいものを作っていただけたと思っています」(中田氏)

地域の課題を見える化し、ピンポイントでの対策が可能に

令和5年度(2023年)、豊中市の「フレイル予防DX」が始動する。この仕組みが画期的なのは、単にフレイルを予防するだけでなく、すでにフレイルとなった状態から、自立した生活が営める状態まで引き上げることを目指しているという点だ。

「要支援の状態から、短期集中的に体力向上を図り、セルフケアができる状態まで持っていく。そして、その成果を維持し、セルフケアを定着させるために、継続して支援を行い、悪化の兆候があれば早期発見してお支えする。このサイクルを収集した健康・生活関連データを活用することで、より適切な事業モデルとして変革されたことが最大の特徴であり、豊中市さんの事例は、ほかの自治体さんにとっても大変参考になると思います」とNECの望月 斉弘は話す。

シニアプロフェッショナル

望月 斉弘

新たな仕組みのテスト運用が始まった今、豊中市では、どのような効果を実感しているのか。

「豊中はつらつ教室の利用者さんが、体力測定でよい結果が出ると、とても嬉しそうな顔をされるんです。その表情を見ていると、効果を実感しますね」と中田氏。「データで結果を見て達成感を覚え、それが『次回は花丸(※)をもっと増やしたい』という気持ちにつながっていく。そこは期待が大きいところです」と井上氏も期待を寄せる。

- ※ 質問項目の回答が“望ましい回答”だと、該当する項目のところに花丸が付く

実際、利用者にも評価が高い。地域包括支援センターで体力テストを受けた男性は、フィードバック帳票を見て、こんな感想を聞かせてくれた。

「今日の結果は、15点中14点。ここはちゃんとできとるな、というのが自分でもわかるのは、ええんちゃうかな。歩く速さは5点。腕振りが3点。こういうデータが出ると、ここは気をつけよう、ここはもっと頑張ろう、と思うようになるから」

このように、結果が数字で見えるという点が、運動を続けていくモチベーションになっているようだ。大きなモチベーションにつながっているのは、高齢者ばかりではない。地域包括支援センターの責任者も「地域の特性や課題がデータで見える化されれば、ピンポイントでより効果的な分析や対策を打てるようになる。今後に向けて、それは大きな力になっていくと思います」と期待を口にする。

日本におけるベストプラクティスを提供したい

今後、データの蓄積が進めば、地域差も含めた多角的な分析が可能となる。そうなれば、一人ひとりに向き合った、よりきめ細かな自立支援を行うことも夢ではなくなるだろう。

「本格的にデータを取るのは令和5年度以降になりますが、どの地域ではどんなデータ項目を設定するのが効果的か、どれぐらいのタイミングと頻度でデータを収集すればいいのかなど、検討すべき点は少なくありません。包括の職員の方々と一緒に試行錯誤しながら、より一層の改善を図っていきたいと考えています。私たちには分析のノウハウがないので、ぜひ、NECさんにアドバイスをお願いしたい。それを通じて、課題に応じた展開につなげていければと期待しています」(井上氏)

今回の事例を踏まえ、NECでは全国の自治体に向けてサポートを展開していく予定だ。

「豊中市さんの取り組みは、職員の方々の熱い思いから生まれたもの。こうした“市民接点のDX”は、全国的にも珍しい、先駆的な取り組みです。今回の貴重な経験を活かし、それをほかの自治体にフィードバックしていくことで、最終的には日本におけるベストプラクティスを提供できるようになりたい。それを目指して、これからも頑張っていきます」(NEC 今井 敏彦)

社会公共インテグレーション統括部 住民情報グループ

シニアプロフェッショナル

今井 敏彦

セルフケアを原則とした 誰も取り残されない介護予防の実現へ――。豊中市から始まった小さな芽がやがて大輪を咲かせる日も遠くはないのかもしれない。