なぜクルマのパーソナルデータ活用は成功した?カーナビの歴史から学ぶ、価値が循環する社会の姿とは

クルマに搭載される情報機器は、常に最先端を歩んでいる。それは、ユーザーのニーズや課題、さらにはその解決策も先取りしているということだ。パーソナルデータの収集、活用に対しても例外ではない。双方向通信のカーナビゲーションシステムの歴史を知ると、パーソナルデータ活用の本質、そして価値が持続的に循環していく社会のヒントが見えてくる。

IoTやMaaSの先駆けとなるサービスの登場

1981年、本田技研工業(ホンダ)は世界で初めてカーナビゲーションシステムを市場投入した。さらに、ホンダは2002年に通信型カーナビと地図や道路情報を提供する独自情報センターを開発。ドライブ情報を提供するサービス「インターナビ」をスタートさせた。インターナビには、限定された応用ではあるが、現在のビッグデータ解析やSaaSなど、最新のICT技術やサービスのエッセンスが注がれていた。

「カーナビの進化の歴史は、クレーム対応の歴史です。『地図が古い』『渋滞を避けた道順を教えてくれない』といった声にどう応えていくか、日々考えてきました。そして、クルマの外部から最新情報を伝える仕組みが必須になることに気付いたのです」とインターナビの開発に至った背景を、当時開発をリードした今井武氏(現一般社団法人うごく街 代表理事/自動車技術会フェロー/筑波大学客員教授)は語る。

今井 武 氏

インターナビはリリース当初、ユーザーが求める最適なルートを案内できなかった。その解決策が、移動中のクルマをセンサーとして使うという斬新な発想だった。これは、走行中のクルマの移動軌跡を解析して道路交通状況を知る車両プローブデータ交通情報システムであり、2003年当時、自動車で商用化した世界初の試みである。その仕組みは、現在のビッグデータ解析を駆使するIoTシステムの先駆けといえるものだ。この方法ならば、クルマの流れも走行した道路すべてを検知できるようになり、そこから渋滞の発生を予測することも、その予測結果から渋滞の発生を見越した最短ルートの案内も可能になる。

被災地を救うクルマから得られるデータ

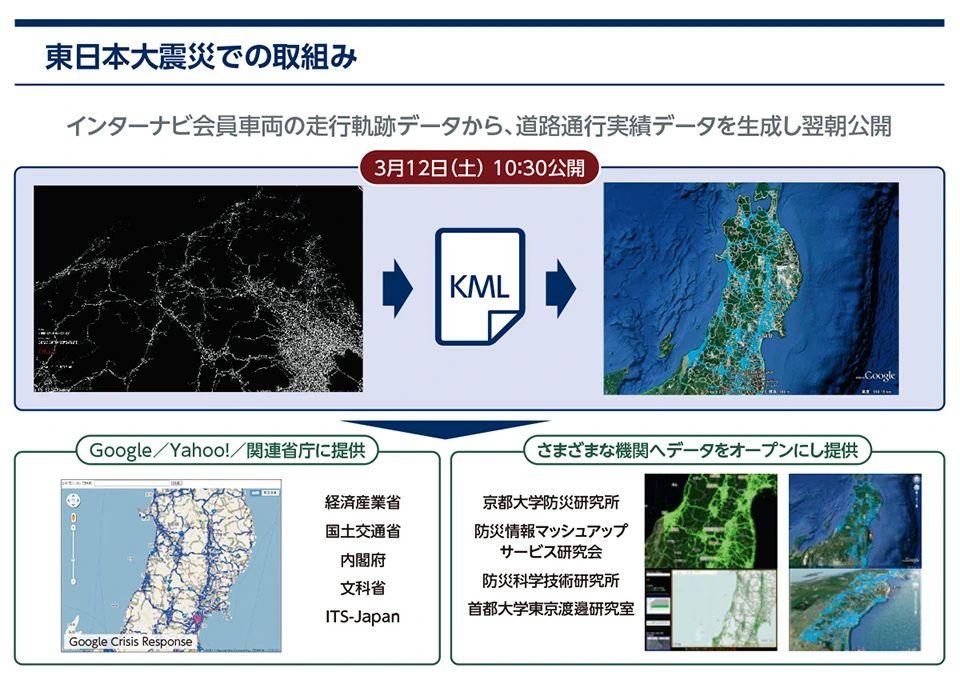

渋滞や交通規制だけでなく、街のさまざまな様子を探ることができる手段になり得るインターナビのプローブデータは、社会にとって利用価値がある公共性の高い情報であることに今井氏らは気付いていた。それを多くの人が実感した出来事があった。2011年に発生した東日本大震災である。震災発生直後から、多くの場所で道路の寸断や避難、救援活動などに伴う渋滞が発生。その状況の把握にプローブデータが利用された。

クルマが走れない状態にある道路や渋滞している道路、そして円滑に動ける道路が一目瞭然になり、その効果は絶大だった。プローブデータを行政や警察・消防・自衛隊に提供することで、被災者に適切かつ迅速に救いの手を差し伸べることができた。「震災直後の混乱が収束するに従って、円滑にクルマが動ける道路が日々つながっていく様子は、さながら冷え切った街の隅々に血が通っていくかのようでした」と今井氏は当時を振り返る。

プローブデータは、震災で得られた教訓を活かすため、後に防災を研究する大学や研究機関に提供された。そして、大地震や津波といった災害が発生した際に、どのような場面、場所で避難できない状況が生まれるのかを研究し、災害に強い街づくりをするための資料として現在も使われている。

パーソナルデータの価値が循環する鍵はユーザー視点のサービス設計

東日本大震災でプローブデータを広く活用できたのは、ホンダがオープン化をすぐに決断したからだ。しかし、「困っている人を救うためとはいえ、それまで未公開だった走行データをオープン化していいか、葛藤がありました」と今井氏はいう。なぜならば、プローブデータはインターナビの会員の走行データだからだ。ただし、今井氏は「悩んだのはほんの数10分でした。すぐにオープン化すべきだと若いエンジニアが背中を押してくれたのです」と続けて話す。

データのオープン化を迅速に行えた背景には複数の要因がある。2011年には個人情報保護法は存在していたものの、パーソナルデータの扱いを規制する内容はなかったことや、ホンダとしては、データをオープン化する先は社会にメリットをもたらす用途だけに限定すると決めていたことが挙げられる。

最も肝心な部分は、ホンダは2000年代前半の時点で個人情報の取り扱いに万全の対策を施していたことだ。データから個人を特定できないように、すべてユニーク番号に置き換え、24時間しか持続しないIDを割り振る仕組みを導入。個人の動きではなく、単なるクルマの位置と移動の情報に変えていた。

当時、厳重な対策が義務付けられていたわけではないが、相応のコストと労力をかけて導入した。それは「ユーザーの動きを私たちが知り得る力を持つことに、やはり不快感があったからです」と今井氏はいう。要するに、ユーザー視点のサービス設計が徹底されていたのだ。

個人情報の保護義務が厳しくない時から、考えられる限りの保護策を実践していたことは、ホンダに対するユーザーの信頼感を醸成する要因となっただろう。実際、「今まで情報利用に関するクレームは1件もありせん。東日本大震災の際には、『自分の走行データが社会の役に立ち、自分も貢献できた』というお客さまからの声さえありました」(今井氏)という。

定住でも移住でもない「携住」が創り出す価値、新たなMaaSの行方

カーナビで数々のイノベーションと成果を生み出した今井氏は、2015年にホンダを定年退職。現在はモビリティを活用した新たなサービス事業の創出に取り組んでいる。2020年に立ち上げた一般社団法人 うごく街で目指しているのは、またしても新時代を切り開こうとする事業である。

うごく街は、大自然や作物が豊かな地域を舞台に、使われていない農地や家をモビリティの活用によって価値化しようとしている。現在、山梨県南アルプス市を拠点に、都市と地方の複数の街を生活拠点にすることで、仕事環境、日々の生活、趣味の場のいずれも質を高める「携住」という新しいライフスタイルを提案している。

異なる魅力を持つ都市と田舎。暮らす場をどちらかに決めれば、一方をあきらめることになる。うごく街が提案する「携住」は、何らかの不満や不便をがまんして暮らす定住でも、ハードルが高い移住でもない、第3の選択肢だ。地域ではそこでの暮らしに融和し、コトを演出するオリジナルモビリティを、地域の人たちと一緒に制作し活用することを考えている。

携住するユーザーは、豊かな自然のなかで新しい暮らしや働き方を享受できるだけではない。うごく街は、キッチンやBAR、DJブース、寝室など、さまざまな用途に合わせたソケットを軽トラックの荷台を積み替えることで、利用目的やシーンにフレキシブルに対応する、これまでにないモビリティを通して多様なライフスタイルを提供する。

一方、受け入れる街側にも多大なメリットがある。畑や空き地、空き家などの休眠資産の価値化、宿泊施設や周辺観光施設への送客、就労機会の創出、古民家や空き家再生の地元企業への発注、農作物や特産物の拡販などによって地元経済に貢献。うごく街は、事業全体経費のうち、80%以上が地元の売上げにつながると試算している。世界中で行われているMaaSの取り組みは、早期の利用拡大とビジネス化を急ぐため、どうしても都市を対象にしたサービスになりがちだ。少子高齢化が進む日本、特にその傾向が顕著な地方都市では、街の再生を望む声は多い。うごく街のように、田舎の良さをそのまま活かすMaaSは珍しく、貴重だ。

うごく街のメンバーが取り組む新たなMaaSは、イノベーションを起こしたカーナビと同じく、ユーザー視点のサービス設計がされている。携住するユーザーと受け入れる街の双方に価値があるうごく街も、通信型カーナビのように持続可能なサービスになるだろうか。その行方から目が離せない。