金融とテクノロジーから考えるカーボンニュートラル

日本で脱炭素社会をどのように実現するか

2020年10月、日本政府は世界各国の動きと連携し「2050年カーボンニュートラル宣言」を発表した。これによって国内でも「カーボンニュートラル」という言葉は注目を浴び、各企業における取り組みも加速している。一方で、ビジネスにおいて脱炭素化を実現するためには、金融機関との連携も不可欠だ。世界中で活気を呈しているESG投資をいかにして日本へ呼び込んでいくか。そして、どのようにして脱炭素社会を実現していくか。「NEC Visionary Week 2021」で実施されたセッション「『地球と共生して未来を守る』脱炭素社会を目指して」では、三菱UFJリサーチ&コンサルティング 株式会社で日本のESG投資、SDGsビジネスをリードする吉高 まり 氏と、テクノロジーを通じて環境への貢献をつづけてきたNECの 執行役員 白石 一彦、そしてNHKキャスターを経て、現在はSDGsに関する取材や啓発に精力的に取り組む国谷 裕子 氏をモデレータに迎えて、日本の脱炭素社会へ向けた道筋についてディスカッションを行った。

3900兆円におよぶグリーンマネーをどう呼び込むか

不都合なことに、世界中がパンデミックへの対応へ追われているなかでも大気中のCO2濃度は増え続けている。今年の8月に発表された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告では、産業革命以前と比べて世界の平均気温は2021-2040年に1.5度以上上昇する可能性がたかい、との指摘がおこなわれた。これまでの想定より温暖化は加速している、と見られている。

そのようななか、欧州を中心として「グリーン・リカバリー」という動きも広がりを見せている。コロナ禍で停滞した経済を環境投資によって浮上させようとする試みだ。実際、環境技術には明らかな将来性があるので、投資が流れやすい。吉高氏も「ESGでもE(Environment)が最もわかりやすい成長戦略」と語る。

「欧米でもテスラだけではなく、環境技術関係のスタートアップや企業に高い市場価値がついています。いま資本市場は明らかにグリーンビジネスを求めていて、グリーンマネーが供給過多の状況です。2020年のESG投資額は35.3兆ドルにのぼります。さらに、今年の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)に向けて、日本を含めた世界中の大手銀行や機関投資家、保険会社では2050年までのカーボンニュートラルをめざすポートフォリオ全体で、CO2排出ゼロを実現しようとするアライアンスが結ばれています。資産規模は7000兆円にのぼります。」

プリンシパル・サステナビリティ・ストラテジスト

吉高 まり 氏

環境への投資は、もはや「コスト」ではない。ビジネスを推進するために必要不可欠な施策になりつつある。金融市場も、決して善意や使命感のみに基づいて投資しているわけではない。環境への取り組みによって企業の将来価値を見定めている。吉高氏は「異常気象によって損害保険の支払いが莫大になり、気候変動が金融システムの脅威となった」とも指摘している。

ただしかし、日本はこのグリーンマネーを呼び込むことができていない。日本への2020年のESG投資額は2兆8740億ドルにとどまる。これは2兆4230億ドルのカナダと同等の金額であり、欧州の12兆ドル、米国の17兆ドルと比べると、決して十分とは言えない状況だ。

「日本の技術力は認められていますが、海外から見ると実装性が乏しく、市場づくりがうまくできていないと言われています。資本市場は将来への期待に向けて動きます。いくら素晴らしい技術を持っていたとしても、化石燃料に依存したままでは市場に期待を抱かせることができません。日本はまだ、そのような将来への期待を十分に見せられていないのではないでしょうか。」

吉高氏が言うように、日本にはいま世界の資本市場に向けた新たなアクションが求められているのかもしれない。

分散電源の活用により、大規模発電からの脱却をめざす

国谷氏は、「技術面で日本が劣っているわけではない。脱炭素関連の特許数でも、日本が世界で優位に立つ分野も多い。あとは、いかに社会へ実装し、大きなインパクトへとつながる将来価値を創り出せるかがカギとなる」と指摘した。

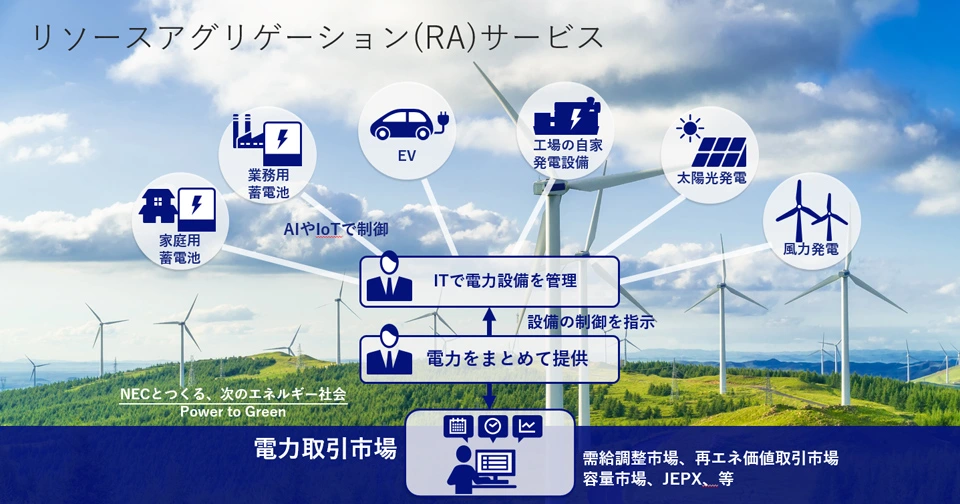

NECでも現在、自社のコアコンピタンスであるAIやIoT技術を活かし、自治体や事業者を巻き込んだVPP構想を進めている。「VPPとは、Virtual Power Plantという名が示すとおり、仮想発電所を意味します。将来的に各事業者に再生エネルギーによる発電や工場の自家発電設備、家庭には蓄電池や電気自動車などが普及していった際に大きな力を発揮するシステムです。分散した電源をネットワークを介して一つに束ね、需給にあわせて制御することで、まるで一つの発電所のように機能させることができます。」

NECの白石はそう述べると「技術的には、いまある技術を活用して実現可能」と強調する。しかし、このシステムにはどんなメリットがあるのか。

「VPPには、三つのメリットがあります。一つは、インフラへの投資コストが安いということです。もし新たに火力発電所を建設するとなれば、膨大なコストがかかります。さらに、電力を需要地に送るためには送電線も建設して維持していかなければなりません。これに対して、VPPは分散したエネルギーリソースを束ねることで発電所とみなすので、コストを大きく削減することができます。

二つ目は、災害時のリスクヘッジです。みなさんも東日本大震災後、火力発電所や原子力発電所が次々に停止して需給がひっ迫し、大変な状況になったことを覚えていらっしゃると思います。VPPでは、どこか1カ所の発電所に依存するわけではありません。分散した複数の電源を活用していくことになりますので、災害時のリスクを減らすことができます。

白石 一彦

三つ目は、再生可能エネルギーの弱点である『不安定さ』を補完できるという点です。太陽光や風力などは天候の影響を受けやすいエネルギーです。しかし、VPPを活用すれば、電力が余った参加者と電力が足りない参加者の間でうまく融通することが可能になります。」

AIやIoTによる自動化技術を採り入れたVPPが実現して普及すれば、大きなインパクトにつながることは間違いない。化石燃料による発電から脱し、脱炭素社会へ向けた大きな一歩を踏み出すことができる。NECでは現在、グループ内で実証を進め、データの可視化に取り組んでいるという。

脱炭素社会を加速させる共生・連携

再生可能エネルギーによる電力の地産地消という取り組みには、追い風も吹いている。災害が多く、世界最高スピードで少子高齢化が進む日本では、将来世代のインフラとしての分散型電源には大きな意義がある。

国谷氏はその将来性について期待する。

自然エネルギー財団理事

国谷 裕子 氏

「国が策定した『パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(案)』や『エネルギー基本計画(案)』、あるいは『成長戦略実行計画』や『地域脱炭素ロードマップ』を読むと、分散型エネルギーに期待が寄せられている。100カ所以上の脱炭素先行地域をつくる『脱炭素ドミノ』を実現するとまで書かれています。地域にとっても大きな追い風になるはずだと思うのですが、まだ動きは加速していないように感じます。ただ、地方自治体のなかには、SDGsを物差しにして自分たちの未来ビジョンをつくるところもありますし、地域で再エネを立ち上げて、地域外に支払われているエネルギーコストを地域内で循環させるという動きもあります。今後は再生エネルギーをめぐって、企業を誘致する自治体間競争が活発になることも予想されます。自治体や企業がどのように連携し、流れを主導していくかが、今後の課題になると感じています。」

吉高氏もこれに応じ、これからは競争ではなく共生が重要だと述べる。

「VPPをはじめとする分散型電源を一つの自治体で実現しようとすると、どうしてもロットが小さくて契約の融通がきかなかったり、情報力も限られていたりするため実現が難しくなってしまいます。だからこそ、重要なことは競争ではなく、共創です。信頼力をもとにして地域の金融や企業、ベンチャーや大学を巻き込み、面展開をしていくことが必要になると考えています。」

こうした取り組みを実現するために必要となるのは「人」だ。ビジョンを掲げ、多様なステークホルダーを巻き込みながら連携し、社会実装に向けて力強くプロジェクトを推進できる人材の存在がカギとなる。その人材は自治体のなかだけに必要なのではない。NECの白石は「必要に応じて最上流からコンサルティングする」と言及し、吉高氏も「地域脱炭素事業の実施に必要な資金調達に金融機関は重要な役割を担う。地域金融機関の一人ひとりがアクティブに地域のつながりを創る担い手になっていくことも重要」と述べている。国谷氏も「企業や金融機関がイニシアチブをとることでも地域のプロジェクトは駆動することができる」とした。脱炭素社会を推進するのは共創であり、連携する力であるようだ。

吉高氏は最後にこう述べてセッションを締めくくった。

「日本はものづくりやテクノロジーで、ここまでいろいろなことを乗り越えてきたと思っています。市場づくりや資本市場との付き合いは、まだこれからです。これからできることですので、脱炭素社会の構築に向けて、日本の価値をもっと世界に見せて、持続可能な社会を一緒につくっていければと思っています。」