2017年03月28日

三宅秀道のイノベーター巡礼 新しい問いのつくりかた

日本にアロマテラピー文化を普及させた「生活の木」の開発力

中小・ベンチャー企業の市場創造研究で知られる気鋭の経営学者・三宅秀道氏(専修大学経営学部准教授)が、ユニークかつ継続的に事業を展開している企業にスポットを当て、「企業が身につけるべき新規事業を興す力」を探っていく当連載。今回は、日本にハーブ、アロマテラピー文化を紹介し、普及させた先駆的企業である「生活の木」(東京都渋谷区、重永忠社長)を取りあげる。

専修大学経営学部准教授

創業60余年の同社は、もともとは表参道の写真館からスタート。その後、代が変わるごとに、陶器店、ハーブ、アロマ事業と業態を変更していった。重永社長がハーブの魅力に気づいたのは、先代社長(父)のアメリカ土産にあったハーブに触れたことがきっかけだ。ほとんどの日本人が「ハーブ」という言葉を知らなかった時代から文化の醸成や商品、用途開発に取り組んできた。

ゼロから文化を開発・普及させ、マーケットを作っていくためには、どのような発想や仕掛けが必要なのだろうか。三宅氏が、重永社長に話を聞いた。

なぜ、3代続けてビジネスを変えたのか

三宅氏:

まずは、生活の木がどのような道を歩んできたのかを伺えればと思います。

重永氏:

事業を始めたのは祖父なので、私は3代目になります。ただ、代替わりするたびにビジネスが変わってきたのが当社の特徴で、初代は写真館を経営していました。佐賀から出てきた祖父は丁稚で写真の技術を学び、表参道に重永写真館を創業しました。しかし、父は写真館を継ぎませんでした。陶器店を始めたんですね。

なぜかというと、写真館の時代に相手にしていたお客さんが、ワシントンハイツという現在の代々木公園にあった米軍住宅の人たちだったことが関係しています。父も連れられていって手伝いをしていたのですが、そこで見たのが、アメリカ人の洋食文化でした。父は「いずれ日本にも洋食文化の流れがくるであろう」と考えて、大学2年生のときに陶器店「陶光」を個人創業し、1967年に法人化しました。

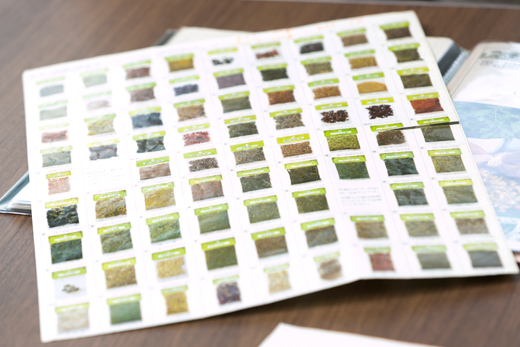

そして、1976年にハーブの事業を開始。当初は、陶器の商いをしながら会社の一角でハーブビジネスをスタートさせたのですが、だんだんと売上構成比がかわり、今は100%本業になりました。

株式会社 生活の木

代表取締役CEO

三宅氏:

陶器店の時代は、どのようなビジネスをされていたのか。詳しく教えてください。

重永氏:

陶器店では、ただ製品を仕入れるのではなく、デザインから製造販売まで自分たちで行っていました。資本金100万円の小さな会社でしたが、製販一体の商いにより、業界では一目置かれる存在になりました。

三宅氏:

SPA(製造小売業)ということですね。

重永氏:

まさにそう。当時は、SPAなんて言葉はありませんでした。販売の中心は原宿を中心とした都会だったのですが、陶器って産地で作るとストック場所がいるんですよ。初めは東京の自宅を倉庫にしていたのですけど、新たに倉庫が必要になり、岐阜県瑞浪市に作ることになりました。

その後、ビジネスがだんだんと代わって陶器からハーブに移っていきました。しかし、そこでの雇用を守るためにも同じ場所でやろうということになり、いまだに瑞浪に仕入、製造や物流、コールセンターの機能を置いています。今は瑞浪市で一番雇用が多い会社になりました。

三宅氏:

「生活の木」という言葉は、もともとはテーブルウェアのブランドだったとうかがっています。

重永氏:

「生活提案型のテーブルウェア」というコンセプトのもと、それぞれの生活シーンを想定して開発したブランドです。陶器ビジネスにしても、海外から洋食器をそのまま輸入するのではなく、日本人の食文化にあった食器を作らなければならないという方針を掲げていました。和洋折衷というか、和洋をこだわらない、でも洋食器といったような感じでしょうか。そんななか、1975年にボタニカルアートをあしらった「植物の箱」シリーズを発表し、大ヒットします。まだハーブを始める前ですが、そこから植物を通じて自然というものに意識が向き始めました。

私たちは、消費者や生活者の言葉や意見が一番近い企業体質でいたいと常に考えています。実は、陶器を手がけているとき、原宿表参道店の一角に喫茶店をオープンしました。そこで試作品をお客さんに使ってもらい、意見を聞きながら商品開発をする。当たり前ですが、洋食器といっても日本人が毎日フレンチを食べているなんてことはありません。ですから消費者や生活者の意見を聞きながら、日本人にあった洋食器の開発を心がけていたというわけです。顧客の声を吸い上げて商品開発につなげることは、ハーブ、アロマテラピー事業でも行っています。

西海岸からのお土産で出会ったハーブ文化

三宅氏:

ハーブの事業を始めたきっかけは、どのようなものだったのでしょうか?

重永氏:

今でもやっていますけど、私はバンドをやっていたものですから、高校生のときに楽器がほしくて、父に「どこかでバイトをしていいか?」と相談しました。すると、「うちの商売が忙しいんだから、うちでバイトをしろ」ということになったんですね。その時期、父は、アメリカの外食産業をよく視察に行っていたんです。それで西海岸を訪れたときに、ヒッピー文化と出会うことになります。ヒッピー文化の中に、ハーブのお茶を飲んだり、袋に入れて持ち歩き、香りを楽しんだりするライフスタイルがあり、父はそれをサンプルとして持って帰ってきたんですね。それを見た私は、これは面白いと思いと直感し、店の片隅にポプリ作りをテーマにした売り場を作らせてもらいました。1970年代中盤のことです。

三宅氏:

お父様は、ただ単に家族へのお土産だと思って買ってきたということですか?

重永氏:

父もハーブの価値に気づいていたようでした。「日本にどんどん安い陶器が輸入で入ってくる時代に、中小企業が陶器を作り続けていたら、いつか食えなくなるから好きなことをしていい」と常々、父から言われていました。そんななか、ハーブと出会ったんです。

三宅氏:

お父様は、写真館を継がなかっただけあって、思いっきりがよいですね。

重永氏:

私の息子も会社に入っていますが、代替わりするときに違うことをやっていいという暗黙のルールが我が家にはあるんです。とはいっても、まったく引き継いでいないわけではありません。ハーブティーを飲む茶器も、ポプリを盛る入れ物も陶器です。ですから、ハーブの事業を始めたあとも、それにあった陶器をオリジナルで開発することができました。「これがハーブティーだ」とお茶っ葉だけ提供しても、わからないんですよ。飲み方の提案からしないと、消費者や生活者には届きません。そういった点では、陶器で蓄積したノウハウが役立ちました。

三宅氏:

在野のハーブ愛好者は当時からいたと思うのですが、その人たちが仮にハーブの店をやろうと思ったら、飲み方や使い方の提案が大変だったと思います。ポプリにしても、アロマにしても使い方の提案からしなければ、文化として定着しません。しかし、陶器を通してライフスタイルを提案していたノウハウがあったからこそ、そこを強みとして生かすことができた、と。

重永氏:

そうです。大学時代は、ほとんど授業に出ないで店に出ていました。大学は経営学部だったのですが、大学ではなく、実戦で商売の面白さを覚えたんです。大学は、単位ギリギリでなんとか卒業しました。大学で得た収穫は、生涯のパートナーと出会えたことでしょうか(笑)

三宅氏:

それは、すばらしいですね(笑)

重永氏:

元はとりました(笑)。そんな感じで大学にほとんど行かないで、商売の方が面白くなってしまったのですが、最初に練った企画が当たっちゃったんですよ。それがなにかというと、「漫画」です。ハーブがブームになる火付け役を担ったのは、大人ではなくて、子どもだったんですね。