アフリカ経済の「超加速度的な成長」を支える「リープフロッグ」現象の正体

Text:椿 進

最後の成長大陸、アフリカ。現在の人口13億人、これが2050年には26億人になると予測されている。2100年には30億人を超え、全世界約100億人のうち3割強がアフリカ人になるといわれている。

今回、日本人に馴染みの薄いアフリカについて、ビジネスの視点からお話ししたい。特にアフリカの経済成長を読み解くカギとなる、「リープフロッグ現象」について説明していこう。

SUMMARY サマリー

椿 進 氏

アジア・アフリカ・インベストメント&コンサルティング(AAIC)グループ 代表パートナー/ファウンダー。

ビジネスブレークスルー大学、および同大学院経営学研究科経営管理専攻(MBA)教授。

中国・東南アジア・インド・中東・アフリカなどの新興国において、新規事業育成、市場参入支援、M&Aなどを、コンサルティングと投資を通じて実施。

現在はアフリカ・ヘルスケア・ファンド(AHF1号、2号)を運営している。

著書に『超加速経済アフリカ: LEAPFROGで変わる未来のビジネス地図』(東洋経済新報社)など。

アフリカの捉え方

まずは前提として、アフリカの捉え方について説明する。アフリカには54の国があるが、図1のように4つの地域に分けてそれぞれを代表する国を中心に把握したい。

東部アフリカ、ここの中心はケニアだ。イギリスの元植民地であり、イギリスが東アフリカにおいて最初に総督府を置いた場所である。

南部アフリカ、ここは南アフリカ(以下、南ア)が最大の国であり、経済の中心になっている。南アは、最初はポルトガル、次にオランダ、最後にイギリスが奪い取って植民地にした地域。スエズ運河ができるまでは貿易の要所であるため、各国が熾烈な奪い合いを繰り広げた。

西部アフリカ、ここの経済の中心はなんといってもナイジェリアだ。人口2億人、単独の国としてはアフリカ最大のGDPを誇る国である。また、ガーナ・ナイジェリア以外の多くの国は、フランスの植民地であり、多くがフランス語を公用語としている。

北部アフリカ、ここの中心はエジプト。人口1億人で最も歴史が古い国の1つだ。北アフリカはアラビア語が中心で、イスラム教が浸透した地域であり、アラブ人が中心の地域となっている。サブサハラ・アフリカ(サハラ砂漠以南のアフリカという意味)とは一線を画す地域だ。

中部アフリカは、ビジネス的にはまだそこまで影響が大きくないため、まずは以上の4つの地域・国を押さえておいてほしい。

これらの地域の4つの国(ケニア、南アフリカ、ナイジェリア、エジプト)で、アフリカのGDPの約3分の2を占めている。日本で言えば東京・名古屋・大阪・福岡であり、中国で言えば北京・上海・深セン・杭州になる。この4か国を押さえることがアフリカビジネスでは出発点となる。

アフリカを考えるときに忘れてはいけないもう1つの視点が、旧宗主国だ。図2のように、ピンクがイギリス、ブルーがフランスの旧植民地である。アフリカでは、多くが旧宗主国の言葉を公用語・準公用語としており、法律体系や政府の仕組み、規制なども旧宗主国に準じている。たとえばフランスの旧植民地の多くは、今でもCPFフランという通貨を使っており、国際送金もパリ銀行を経由する。

次にアフリカの可能性を実感してもらうためにも、20年ごとに区切ってアフリカの成長の軌跡をみていこう。多くのアフリカの国は1960年代に独立した。図3のように1970年代は「アフリカの10年」とも言われ、サブサハラのGDPが1,000億ドルから5,000億ドルまで、10年間で約5倍の経済成長を遂げた。

資源価格が大きく上がったことがエンジンになり、さらに独立して新しい国を作ったという勢いもあり、このように大きく成長したのだ。この70年代の石油価格の上昇を招いたのは、世に言う第一次と第二次石油ショックだった。80年代初頭は、日本人も今の約3倍の人数がアフリカにおり、JALはナイロビに直行便を飛ばしていた。

次の時代は1980年から2000年にかけての約20年間。この間はGDPが全く成長しない停滞の時代だった。その理由は大きく2つあると言える。1つは石油価格や一次産品の値段が低迷したこと。石油以外にアフリカが得意とするコーヒー、カカオ、ゴム等の一次産品が、第二次世界大戦後、ブラジルやインドネシアといった国々でも生産され、世界的に価格が低迷したことが原因だった。2つ目は、この20年間に、アフリカ各国で政治が大混乱したことだ。初期の独立の機運が冷め、各勢力による権力争奪戦、汚職、内戦、革命などが多数勃発した。多くの日本人にはこの時のアフリカのイメージが色濃く残っている。

それが、2003年から急速に経済成長を始めた。その最大の要因は、石油価格の高騰にある。これは2003年、中国が世界中で資源の爆買いを始めたことが発端となっている。低迷していた石油価格が一気に100ドル越えたのは記憶しているかと思う。これをエンジンに、さらに中国等からの直接投資も急増し、サブサハラのGDPは10年間で約4,000億ドルから 1兆8,000億ドルまで、約4.5倍の急成長を遂げたのだ。

さらに、独立から3世代ほど時間が進み、主要国の政治が徐々に安定してきたことも大きな要因である。2016年の資源価格の調整、2020年のコロナ、2022年のウクライナショックと、一旦は停滞しているが、一度、立ち上がってきたアフリカ経済は今後も中長期的には伸びていくものと思われる。

リープフロッグの衝撃

さて、次に今のアフリカの成長を理解するためのキーワードについてお話をしたいと思う。中でも今回は「リープフロッグ」について紹介しよう。

「リープフロッグ」とは「蛙飛びジャンプ」という意味だ。古い状況から途中の過程を一気にジャンプして、最新の状況を実現することである。

例えば、電話では、有線の黒電話からプッシュホンや留守電、次にポケベル・ガラケーを経て、そしてスマホ…と順を追って普及するのではなく、電気も電話もPCもない状況から、一気にスマホを1人1台持つというような現象だ。

この現象を引き起こしている最大の要因は、図4のM-PESAというモバイル決済サービスである。PESAとはスワヒリ語で「マネー」と言う意味で、つまりM-PESAで「モバイルマネー」という意味になる。アフリカは2020年時点で携帯の普及率が約98% (SIMベース)。ケニアでは約114%になっている。

アフリカの携帯が日本のものと大きく違うのは、98%がプリペイド携帯だという点だ。プリペイド携帯の場合、まず端末を買って、そこに通話料をチャージしてから使うことになる。さらに特筆すべきことに、チャージした通話料を、他人に送ることができる。つまりは送金システムだ。送金されたお金は、M-PESAショップ等で現金で引き出すことができる。この「引き出せる」というところが、新たなイノベーションなのだ。

日本でもキャッシュレスということでPayPayやSuicaなどが普及しているが、これらは一度チャージしてしまうと使い切らねばならず、現金に戻すことができない。先進国では資金決済法というルールによって現金化ができなくなっている。

さらに、送金ができるということは「決済」ができることを意味する。ケニア等では、ハンバーガーショップ・コンビニ・ガソリンスタンドなどあらゆるところで、M-PESAを決済サービスとして使うことができる。

また、チャージしただけでは金額は変わらないが、M-PESAには銀行のアプリもついていて、そちらにお金を移すことで、元本保証かつ約6%の金利で貯金することができる。さらに一定の条件を満たせば、少額のローンを組むことも可能だ。

送金・決済そして貯金・ローン。この4つは言ってみればリテールバンキングのフルバンキングサービスにあたる。つまり銀行のリテールサービス全部がスマホ1つでできてしまうのだ。

このM-PESAというサービスを提供しているのが、サファリコムというケニア最大の通信キャリアだ。その規模は、年間のトランザクションが約5兆円(2018年)。ケニアのGDPは約10兆円なので、その半分。1年間のケニアの全銀行トランザクションの約2倍の金額が、M-PESAによってやりとりされている。

このように先端のキャッシュレス金融サービスが、スマホ・携帯によって一気に普及したのだ。ケニアにおいては成人の98%がこのような決済サービスを使っている。

ヘルスケア分野でのリープフロッグ現象

次はヘルスケア分野での「リープフロック・イノベーション」の事例を見てみよう。

図5は、筆者が代表パートナーを務める投資会社が実際に投資している、アフリカのヘルスケア関連のベンチャー企業の成長例を示している。

1つはShezlongというエジプトのメンタルヘルスを中心とした遠隔診療のベンチャーであり、年率440%で成長している。

2つ目はMyDawaというケニアの薬のECのベンチャー。こちらも年間350%ペースでの成長を遂げている。一般薬だけでなく、医者の処方箋をスマホで写真を撮って送れば、処方薬も買うことが可能だ。

3つ目は国際送金システムを提供しているChipper Cashというベンチャーだ。これも1年間で7760%という成長率を誇る。小規模からスタートしたからという理由もあるが、それを差し引いても急激に成長している。

最後はReliance HMOというナイジェリアの医療保険ベンチャー。これは「スマホで、5分で加入できる医療保険」が売り文句で、グラフの通り急成長している。ナイジェリアでは医療保険が5%程度しか普及しておらず、まだまだ伸び代が大きい状況で、この会社は10ヵ月で400%の成長を遂げている。

このように「診察を受ける/薬を買う/お金を送金する/医療保険に加入する」というサービスが全てスマホで完結し、一気に普及し始めているのだ。これを「リープフロッグイノベーション」とも呼んでいる。

このようなイノベーションが起きる理由としては、既存のレガシーシステムがほとんどない、既得権益者が少ない、規制が少ない、医療インフラがぜい弱で政府が新システムの構築に前向き、国民のほとんどが携帯・スマホを持っておりM-PESA等で決済できる、などが挙げられる。

リープフロッグを活用する欧米ベンチャー

欧米のベンチャーの中には、このリープフロッグ現象を活用し、先進国では実証が難しいモデルをアフリカで最初に検証したうえで技術を磨いてユニコーンになった企業が多数ある。その事例も紹介してみたい。

1つ目はBabylonという英のAI診断ベンチャー。英と同時にルワンダで商用サービスを始めた。2019年時点で既に200万人以上の累積利用者がおり、ルワンダは人口1200万人程度であるため、単純に考えれば約2割弱が利用していることになる。診察代は1回につき約200ルワンダフラン(約20円)。AI診断だけでなく、コールセンターも併用して、AIだけでの診断が難しい場合はナースや医者が対応する。この会社は、ルワンダでサービスを進化させ、そのモデルを米大手保険会社と組んで米国で展開することにより一気に成長し、ユニコーン企業となり上場した。

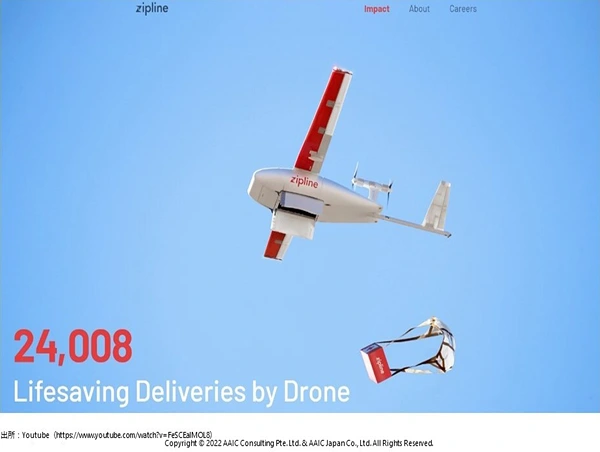

2つ目の例はZiplineという米のドローンベンチャーだ(図6)。この会社には日本企業も投資しており、固定翼を使った物流サービスを提供している。ルワンダで最初の商用サービスを開始し、政府と提携しドローン空港を2カ所作り、ルワンダで必要とされる輸血用血液の約6割を運んでいるという。固定翼で全自動飛行し、パラシュートで血液を投下して配達している。これにより飛行コストの大幅な削減に成功した。実際に飛ばすことで、ドローンを差配するAIの頭脳がどんどん進化し、武器系のドローン企業を除けば、最も時価総額の高いドローンベンチャーになっている。

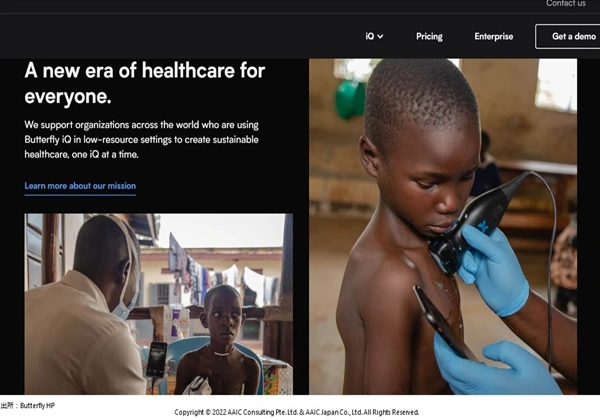

3つ目の事例は、米のButterflyという小型超音波診断ベンチャー(図7)。この企業が手がけている診断機の特徴は3つあり、1つは端末が安価(約2千ドル)であること。2つ目は、スマホ直結で電気がないところでも使用できること。3つ目は、その場で診断できる専門医がいなくても、撮影した画像をクラウドに送り、AIや専門家が読んで診断を下せることだ。これによりアフリカのような専門医がいないところでも、大いに活用することができる。アメリカでFDA(食品医薬品局)の認証も取得し、この企業も一気にユニコーンになった。

このように欧米のベンチャーでは、アフリカでリープフロッグ現象を活用し、一気に成長している事例が出てきている。AI、自動運転、ドローンのように、実際に商用サービスを経験して初めて大きく進化できるものもある。日本企業もぜひ学んでほしいと思う。

日本企業への示唆

最後に、日本企業はこの先アフリカでどうすればいいのだろうか?

この「リープフロッグ」を使って、欧米ベンチャーのように先進国ではなかなか実現しにくいサービスをアフリカで先行して実施し、そこで進化させ、先進国にて応用するという取り組みに大きなチャンスがあると、私は確信している。

例えばAI、自動運転、ドローン、Dx、Gxなど、実証してこそ進化が進むもの、既得権益者や岩盤規制があってなかなかできない分野に大きなチャンスがあるだろう。業種では金融・フィンテック、ヘルスケア、運輸・物流・モビリティー・航空、教育・メディア、小売り・マーケティング、行政・電子政府などの分野で、大きな可能性があると思われる。

まだまだ成長著しいアフリカで新たなチャレンジに挑む日本企業が出てくることを、心より期待したい。