「手ぶらで買い物」を実現!生体認証を活用した支払いの最新動向

Text:山口 博司

スマートフォンでの指紋・顔認証が当たり前になった今、生体認証技術はもはや未来の技術ではなく、私たちの生活に不可欠な社会インフラとなりつつあります。この潮流は、最高レベルのセキュリティが求められる金融取引の領域にも及んでおり、同様に普及していくことが期待されています。本記事では、世界中で既に導入されている生体認証を活用した支払い(以下、生体認証決済)の事例や仕組み、企業と利用者にとっての利点や課題を紹介します。

山口 博司 氏

NEC Corporation

Director

システムエンジニアとして金融機関向け業務アプリケーション開発・システム企画を経て、2016年から2025年3月までシリコンバレーとシンガポールで新技術・サービスの調査、活用の企画・推進に従事。2025年4月から顔認証決済、サプライチェーンファイナンスなどの事業開発および海外展開をリード。マサチューセッツ州立大学MBA修了。BΓΣ(Beta Gamma Sigma)会員。

世界で広がる生体認証決済

近年、生体認証技術は、スマートフォンや高級乗用車のロック解除、空港での出入国、テーマパークやスタジアムへのスムーズな入退など、さまざまなシーンで広く採用されています。デジタル技術を活用したシームレスな取引・体験が浸透しているなか、日常の買い物シーンにおいても安全かつ便利な購買体験・支払い方法への需要はますます高まっています。英Juniper Researchの調査1によると、2028年までに生体認証を活用した店舗内での決済が、世界全体で460億件発生すると予測されています。以下では、生体認証決済の分野で活用されている生体認証技術の種類と事例を紹介します。

- 1 “Biometric In-store Payments Market 2024-2028”, Juniper Research

顔認証(Face recognition)

顔認証技術を用いた決済は、実証実験も含めると様々な国・地域で取り組みが見られます。その中でも国家規模で法整備も含めて推進している国では、実用化が特に進んでいるようです。

中国では若年層を中心に顔認証決済の普及が進んでいます。2017年、Alipayが「Smile to pay」という顔認証決済システムを展開したのを皮切りに、WeChatPayも顔認証決済を支払い方法の1つとして採用、その後両社とも顔認証が可能な決済端末を展開するなど中国各地へ急速に広がりました。最近では個人情報保護の強化を目的に、顔認証技術に関連する新法令2が2025年6月から施行されるなど法整備も進んでおり、利用者がますます安心して顔認証による決済を行う環境が整ってきています。

ロシアでは、顔認証技術を活用した決済に対して国家規模で統一的なアプローチがとられています。具体的には、同国最大の銀行であるSberbankと、決済カードシステムを運営するNSPKが主導し、生体認証システムの標準化と全国的な銀行間の相互運用を目指しています。Sberbankはロシアの銀行端末の半数にあたる約200万台の端末に生体認証技術を導入し、日常の取引はもちろん、年齢確認が必要となる取引やホテルのチェックインなど新たなユースケースにおける生体認証決済を促進していく計画です。

そして日本では現在開催中の2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)にて国内最大規模3の顔認証決済の運用が行われています4。来場者は事前に顔情報と決済方法を登録しておけば、会場内の対象店舗で顔認証を行うだけでスマートフォンやクレジットカードを使用せずに手ぶらで決済することが可能です。また同顔認証技術はお買い物時だけでなく通期パス・夏パスのチケット購入者を対象にした入場管理にも利用されており、入場から会場内のお買い物までをシームレスに体験することもできます。

- 2 事業者は顔認証を行う目的、方法、顔情報の保存期間などを明確に個人に通知し、明示的な同意を得ることが求められる。

- 3 2024年7月1日時点における、実装・運用段階の顔登録者数、顔決済利用店舗数(NEC調べ)を基に記載しています。

- 4 NEC、大阪・関西万博の店舗決済と入場管理に顔認証システムを導入(2024年5月23日プレスリリース) ©Expo 2025

手のひら・静脈認証(Palm/Vein recognition)

EC大手の米Amazonは2020年9月、手のひら認証サービス「Amazon One」を開始しました。手のひらを専用の端末にかざすことで入場管理・決済・年齢確認・ロイヤルティカードの紐づけを可能にしています。Amazonが運営するWhole Foods MarketやAmazon Goなどの小売店舗のほか、スポーツ・エンターテイメント施設で導入されています。

このAmazonの取り組みにパートナーと提携し、独自の強みで参入するのがMashginとKeyoです。MashginはAI搭載のセルフチェックアウトシステムを米国国内の3,500カ所以上へ提供する企業で、Keyoの手のひら認証技術を同システムへ組み込むことで、迅速かつ効率的な決済を提供できるようになりました。従来の決済方法と比べて取引時間の15%から30%を節約でき、平均決済時間を10秒未満に短縮すると述べています5。この提携は手のひら認証技術を活用した決済サービスを、小売業者にとってより低コストでプライバシー懸念の少ない形で提供することを目的としています。

指紋(Finger print recognition)

生体認証技術は、支払い用カードそのものへも統合されるケースがあります。2021年、仏大手銀行のBNP Paribasは指紋センサーを搭載したカードの提供を開始。普段から利用しているカードに指紋リーダーを追加することでカードの紛失・盗難による不正利用を防げるように、使い方はそのままにセキュリティを高める効果があります。レジ端末から電源を共有するため、カードにバッテリーは不要です。また、カード側に生体認証リーダーがついているので、指紋認証の専用デバイスを用いて認証するケースと比較すると衛生的でもあります。

その他にも、生体認証技術は虹彩認証6、声紋認証7、行動認証8などの活用・研究が進んでいます。これらの技術は決済シーンに組み合わせることでセキュリティを高めて不正利用を防止する可能性があると期待されています。

- 6 個々人で固有のパターンを持ち生涯不変といわれる虹彩を用いて本人を特定

- 7 声から話者固有の特徴を抽出し話者を特定

- 8 歩き方やふるまい(PCの場合、マウスの動かし方やキーボードの速度)、署名など、人の行動的な特徴を抽出し本人を特定

生体認証決済の仕組み(顔認証の場合)

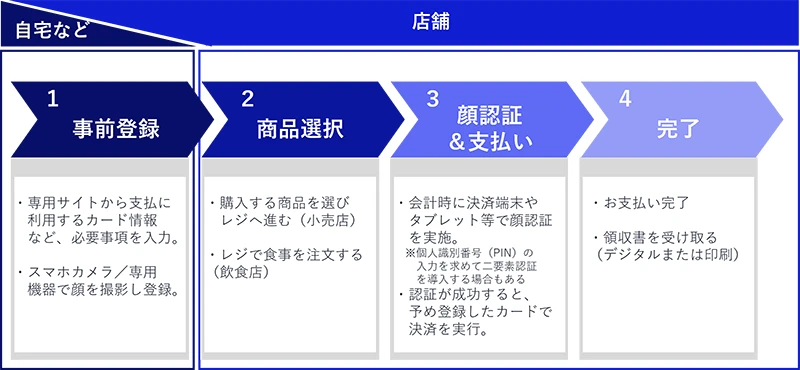

生体認証決済を利用するためには、支払いに利用するための決済情報(クレジットカード等)と認証に利用するための生体情報が必要です。以下に生体認証決済の流れを説明するために、顔認証決済を例に典型的なステップを示します。下記は、一例であり、他のサービスとの組み合わせによって順序や内容が異なる場合があります。

事前登録フェーズでは、利用者は店舗に設置されている専用の機器を利用したり、自身のスマートフォンを利用して支払いに利用するカード情報や生体情報など必要事項を登録します。顔認証&支払いフェーズでは、セキュリティ強化の観点から、支払い時に生体認証と合わせて個人識別番号(PIN)の入力を求めて二要素認証を導入しているケースもあります。そのような場合でも、支払い時にスマートフォンやクレジットカードを提示する必要はなく、スムーズに支払いを完了させることができます。

生体認証決済の利点

生体認証決済を導入するメリットは、具体的に以下の通りです。

セキュリティの強化

生体認証決済は悪意のある利用者がその情報を盗み取ることや複製することは、現金やクレジットカード、二次元コード決済などと比べると格段に困難です。インターネット取引においては、生体認証情報の唯一無二性による不正取引など金銭的損失のリスクを軽減できることから、2025年7月に金融庁が金融業界全体に不正アクセス対策強化の一環で認証方法に生体認証等の強力な多要素認証の実施を求めています。

顧客体験の向上

生体認証決済は支払い時に現金やカードを提示する手間を省くことができます。また、お店が提供・連携するポイントプログラムと事前に連携をしておくことで、各種リワードプログラム・ポイントカードの提示も不要になるため、より迅速な支払い体験を提供します。1回の取引に要する時間が削減されることで、顧客の待ち時間も大幅に削減されます。セキュリティと利便性の融合が生体認証決済を私たちのデジタル生活の一部として不可欠なものにしていくことが期待されます。

店舗運営の最適化・効率化

生体認証決済の導入は顧客体験の向上だけでなく、店舗側のオペレーションをシンプルにし、プロセスの最適化・効率化にもつながります。支払い方法とポイントプログラムが融合していくことで、会計時の店舗スタッフの負担が減ります。セルフレジや無人店舗においても会計を顔認証にすることで不正利用を防止する抑止力が働きます。生体認証決済の導入は店舗側の生産性や運営コストに直接的な影響を与え、小売業者の利益向上を後押しする要因にもなります。

デジタル時代の先駆者としてのブランディング

デジタル技術を中心としたサービスがますます進展するなか、顧客はデジタルライフスタイルに合ったショッピング体験を求めています。生体認証決済の採用は、この需要を満たすだけでなく、小売業者がデジタル時代における先見性があり適応力のあるリーダーとして位置付けられ、ポジティブなイメージを築き、より広い顧客層を惹きつける役割を果たします。

生体認証決済の課題

生体認証決済には多くの利点がある一方で、いくつかの課題も存在します。

社会的受容

個人データのプライバシーと、そのデータがサービス事業者へ送信後にどのように保存されるかについては、日々いくつものサービスを利用する私たちの強い関心ごとの1つです。生体認証情報も重要な個人データの1つであり、認証時の生体情報のスキャンがその実データや識別子をシステム上実際に「保存」しない場合でも、利用者はその情報を提供することに一定の抵抗があることでしょう。ただし、プライバシーに関する懸念は個人だけでなく、世代や文化的な背景によっても大きく異なります。生体認証技術が受け入れられるためには、事業者は利用者のプライバシー懸念に積極的に対応するとともに、この技術のメリットとセキュリティについて情報を提供することが必要です。生体認証技術の普及には使いやすさだけでなく、確立された信用が不可欠です。

導入コスト

一般的に生体情報を受け付けるためには、その生体データを読み取ることができる機器を導入する必要があります。最近ではカメラ付きの決済端末が普及してきており、それを用いて生体認証決済を行える場合は機器への追加投資は不要となる場合が多いでしょう。それ以外の機器を必要とする生体認証技術は実装が難しく、製造が複雑でコストが高くなる可能性があり、これは事業者にとって導入の障壁となると考えられます。

特殊な状況への対処

生体認証技術は、すべての利用者に対していつも同じように機能するわけではありません。例えば、怪我や病気により生体情報を登録したときと状態が異なる場合、カメラを用いた認証の場合には照明の明るさ、声紋認証を行う場合の周りの騒音、など、背景環境によっては期待通りに機能しない可能性があります。そのような場合、再度認証し直す、他の方法での追加認証を求める、認証不可とする、など対処はさまざまです。事業者はそうした特殊な状況を想定し利用シーンに合わせた対処をあらかじめ定めて、適切な対策を講じることが重要です。

手ぶらで買い物が現実に

日常生活では買い物用のクレジットカードやデビットカード、交通機関用のバスカードや地下鉄カード、学生証や社員証のカード、よく行くお店のポイントカードなど、多くの種類のカードが利用されています。私たちは多くのカードを持ち歩き、パスワードや秘密のコードを記憶し、常に安全に携帯する必要があります。生体認証の活用が進むと、上記で紹介した決済シーンだけでなく、複数のサービスをシームレスに利用することができます。日常では通学や通勤、休日のちょっとした外出やたまのスポーツ観戦・コンサートなどイベント時でも、利用する交通機関の改札は手ぶらで通過し、入退場のためのカード・チケットも不要、施設・会場内の飲食店での買い物ももちろん手ぶら。このように、生体認証は私たちにとってシンプルで便利な生活を実現してくれるものであり、企業視点では新しいビジネス創出の鍵になってくれるでしょう。

グローバル金融動向