レゴ®ブロックワークショップ体験レポート(業務DX編)

~業務DXのポイントは「見える化」の実践にあり!~

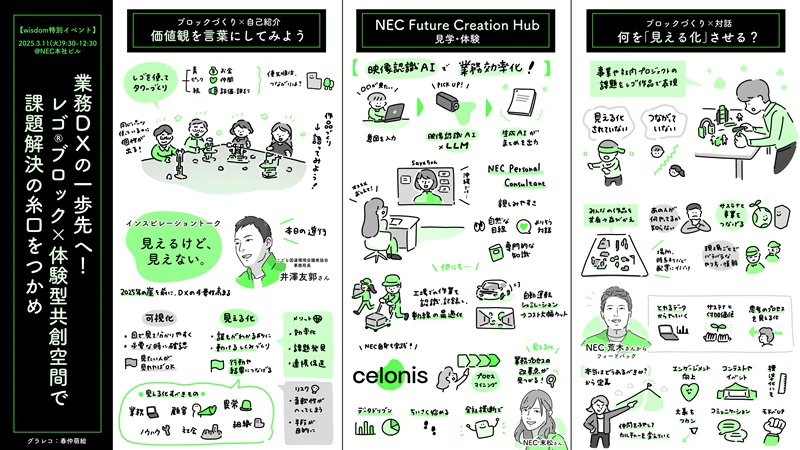

もはやDXは企業の持続的成長に欠かせない経営課題となっている。ただ一方で、「どこからDXに手をつけていいかわからない」「思うような成果が出ない」「会社全体にスケールしていかない」と悩みを抱えている企業も少なくない。この解決の糸口を探るべく開催されたのが「業務DXの一歩先へ! レゴ®ブロック×体験型共創空間で課題解決の糸口をつかめ」だ。これは、共創空間「NEC Future Creation Hub」でのデモ体験とレゴ®ブロックを用いたワークにより、受講者に業務課題解決のヒントを持ち帰ってもらおうというもの。ここではその模様をレポートしたい。

業務DXの推進には「見える化」が必要不可欠

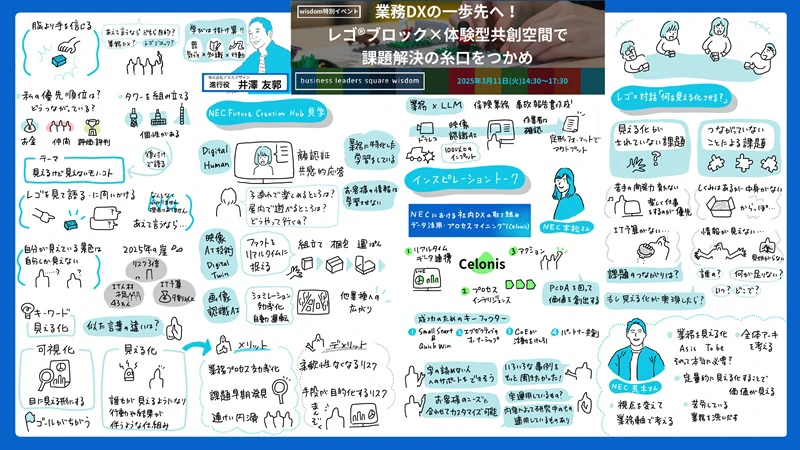

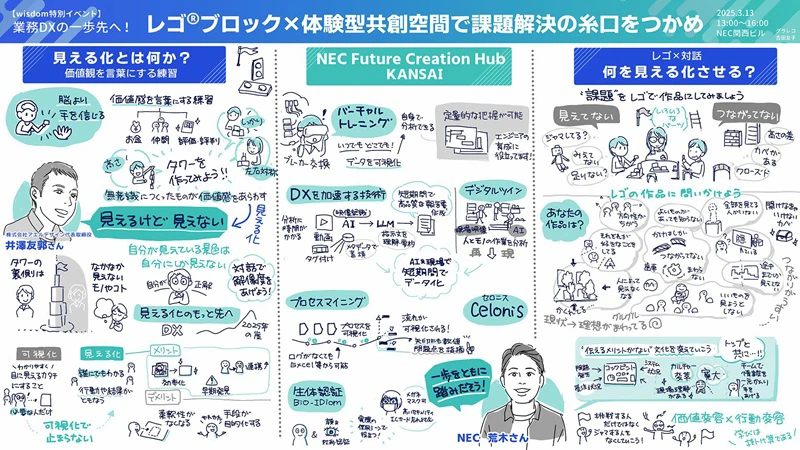

ワークショップ冒頭、まずはレゴ®ブロックで作品をつくる練習が行われた。タワーを自作した上で、そのタワーに込めた意図を言語化し、「見えているけれども、実際は見えないもの」を後付けで語る、というのが最初の課題である。

ウォーミングアップが終わると、ファシリテーターの井澤 友郭氏がDXと見える化について講義を行った。

「今日のキーワードは『見える化』です。今、見える化が必要とされている背景としては、『2025年の崖』の問題があります。経済産業省は2018年に発表したDXレポートの中で、『DXを推進しなければ、2025年から年間約12兆円もの経済損失が発生する』と予測しています。特に日本では、労働人口の減少が加速しているので、本気でDXに取り組んでいかなければならない。そのためには、『今、何が起きているのか』を誰もが理解し、ゴールに向って行動できるようにする仕組みをつくる必要がある。これが、DXに見える化が不可欠とされる理由です」。

井澤 友郭氏

ただし、見える化にはメリットとデメリットの両面がある。具体的には「業務プロセスの効率化」や「課題の早期発見」、「社員間の連携が円滑になる」などのメリットがある一方、「見える化した情報にとらわれがち」「見える化しただけで満足してしまう」といったリスクも存在する。「こうしたデメリットも踏まえた上で、『何が見える化できるのかをしっかり考えていくことが重要です』、と井澤氏は語った。

プロセスマイニングで業務効率化を実現

講義が終わると、受講者はNEC本社のNEC Future Creation Hub(以下、FCH)に移動した。ここで、NECの最先端テクノロジーを活用したさまざまな業務効率化ソリューションを体感しながら、「各ソリューションが何を見える化しているのか」を考えよう、というのがFCHツアーの主旨である。

受講者はまず、生成AIとデジタルヒューマンを組み合わせた、「NEC Personal Consultant」のデモを体験。複合商業施設のコンシェルジュという設定で、アバターの「Saya(サヤ)」が受講者に寄り添いながら質問に回答し、最適な情報・サービスへの案内や手配を行うパートナーAIシステムを体験した。続いて、映像AI技術を活用して生産ラインの状況をデジタルツイン上に再現させるソリューションや生成AIを活用して、自動運転開発のシミュレーション業務を効率化するソリューションも紹介された。

そして最後に紹介されたのは、NECにおける社内DXの取り組みだ。NECでは、自社をゼロ番目のクライアントとする「クライアントゼロ」戦略に基づき、自社が実践・蓄積した“生きたナレッジ”を社会に提供する取り組みを推進。その一環として、社内DXにおいて「プロセスを変革の要とし、データを価値に変える」という方針を掲げ、データの活用と見える化を進めている。

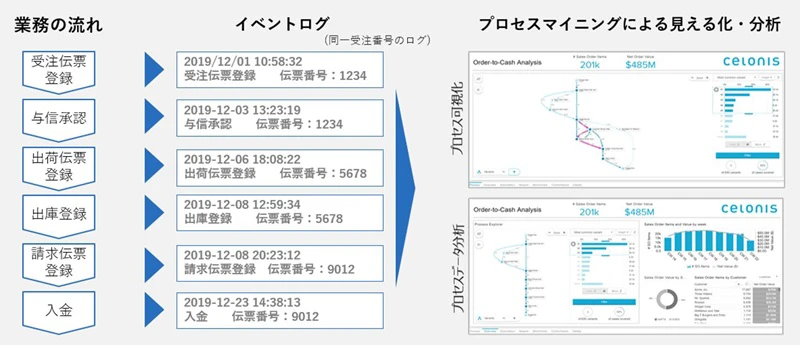

そのために運用しているシステムの1つが、プロセスマイニングプラットフォーム「Celonis(セロニス)」だ。プロセスマイニングとは、システムに蓄積された業務活動の履歴を基に、実際の業務プロセスを見える化することで、現状を把握する手法のこと。このプロセスマイニングに加えて、自動的にアクションを実行し、課題把握から解決まで一貫して行えるのがCelonisの強みである。

デモではいくつかの取り組み事例が紹介された。その1つが受注プロセスの業務効率化だ。NECはインドへの新基幹システム導入後、想定通りに利用されているかどうかを確認するため、業務モニタリングを実施。その結果、受注計上プロセスで標準ルールと実態に差異があり、手戻りによる余計な作業が発生していることが判明した。その原因を特定し、必要な改善アクションをとったことで、作業工数を3日から1日に削減。モニタリング~可視化~改善アクションのPDCAサイクルを回すことで、業務効率化を実現することができたという。

以上はNECが進めている社内DXの一例だが、成功のキーファクターとして、(1)Small Start & Quick Win、(2)エグゼクティブのオーナーシップ、(3)CoEが活動をけん引、(4)パートナー共創、という4つの要因があった。受講者はデモを見学しながら質疑応答を重ね、見える化や業務効率化のためのヒントを積極的に吸収していた。

老朽更新ばかりで若手技術者が育たない

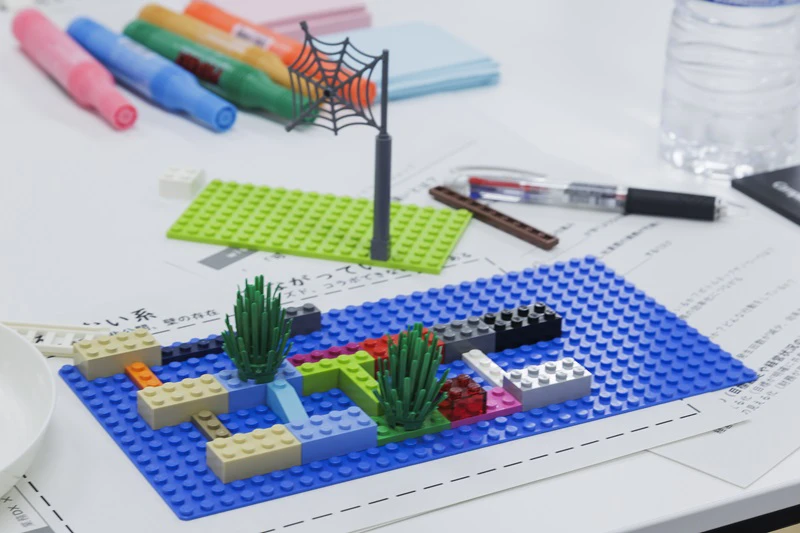

FCHツアーの後、レゴ®ブロックを使った「見える化」のワークショップが行われた。受講者が今まさに直面している事業や社内プロジェクトの課題を、レゴ®ブロックで言語化しようというのが本ワークの狙いである。

テーマは「見える化がされていない課題」と「つながっていないことによる課題」の2つ。各自がかかわる事業ドメインの中で、「何が見えていないのか。何が見える化を阻んでいるのか」、もしくは「どんな壁が存在し、何が分断されているのか」を表現していく。受講者は思い思いに作品をつくり、作品に込めた意図を説明した。

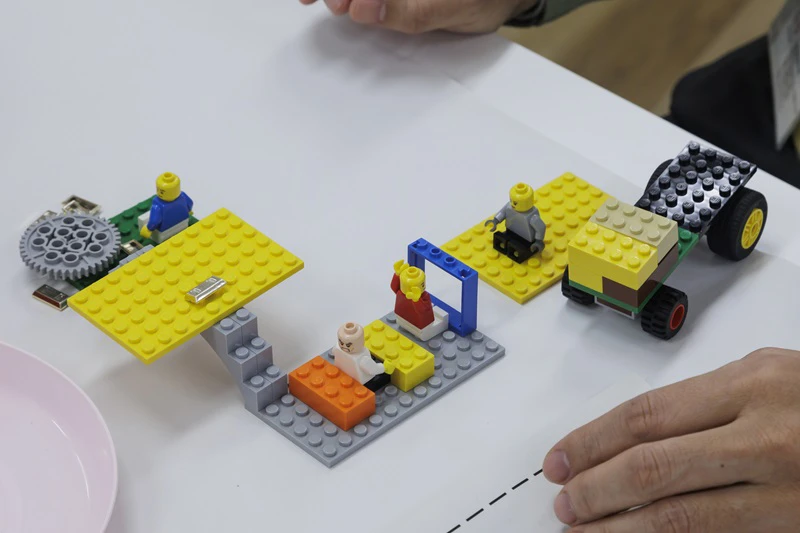

製造業に勤めるAさんは、顧客(商用車)と営業部門(グレーの基盤)、IT部門(緑の基盤)を配置。営業部門とIT部門の間を大きな黄色の基盤でつないだ。

「営業部門とIT部門の連携が不十分で、IT部門が導入したツールが現場の困りごとの解決につながっていない、という状況を表現してみました。営業部門ではExcelなどで対応してはいますが、それだけだと、実際にどれだけの機会損失が発生しているのか可視化しにくい。今はIT部門と現場をつなぐクラウドの仕組みが非常に細いので、そこをもっと充実させれば、お客様と営業がもっと便利につながるのではないか。そんな思いを込めて、黄色のレゴブロックでつないでみました」(Aさん)

レガシーシステムの維持に高額の費用がかかることも、現場のIT化が進まない理由の1つだが、「最近は便利なノーコードツールがあるので、SIerがいなくても、市民開発のような形で活路を見出せるかもしれない」とAさんは期待を語った。

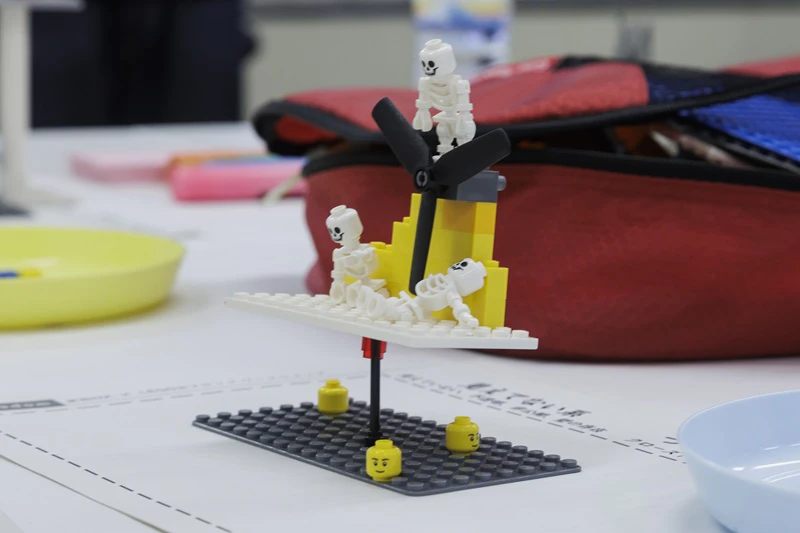

一方、製造業のITエンジニアであるBさんは、2枚の基盤を上下に重ねて細い柱でつなぎ、上段にはベテラン社員(骸骨)、下段には若手社員(人形の頭部)を置いた。

「当社でも最近はレガシーシステムの老朽更新が主体で、純粋な開発はあまりないのが実情です。その老朽更新にしても、大規模プロジェクトを回しているのは、年次を重ねたベテラン技術者たち。ベテランは若いときに開発を経験しているので、プロジェクトをしっかりマネジメントできるのですが、若手の社員は開発を経験していないので、開発力が身についていない。『若手ができなければベンダーさんに投げる』という状況で、若手がスキルを磨く機会がなく、彼らは上段に上りたくても上れないのが実態です」(Bさん)。

会社の業績を支えているのは上段にいるベテラン社員だが、将来的に土台を支えるものがない。「だから、成長意欲の高い若手は、会社を辞めて転職してしまう。本当にこれでいいのかな、という不安定な状況を表現してみました」とBさんは説明した。

DXを阻む要因をレゴ®ブロックで言語化する

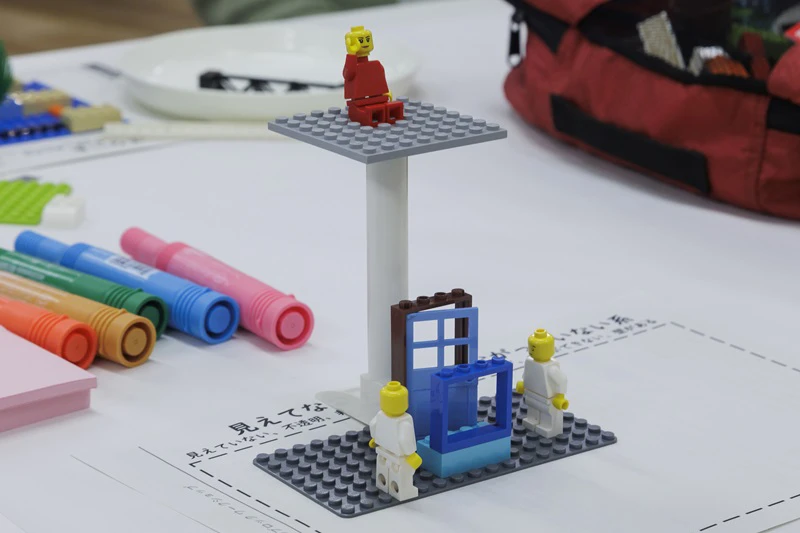

Cさんは商社で事業開発のインフラ整備を担当。ドアや枠のそばに立つ人物と、それを高所から見下す人物を配置した。

「当社では数年来、新規事業を行うための仕組みをトップダウンで整備してきました。とはいうものの、経営層からは下の状況が見えづらいのが実情です。『ドアは開いている。いつでも挑戦して欲しい』と言うものの、そのドアは障害物(枠)に阻まれて、なかなか開かない。仕組みはできたものの、新規事業に果敢に挑戦できるような企業文化がまだ醸成されていないので、動きづらいわけです。このため社員もどうしていいかわからず様子見している。『見える化がされていない課題』と『つながっていないことによる課題』が両方ある、という印象です」(Cさん)。

経営層が入れ替わることが多いことも、事業開発を難しくしている原因の1つになっているという。「経営層の任期が短いこともあって、腰を据えた方針を出すことが難しい。組織変更を機に、ボトムアップでDX部門との連携を今以上に深めていけば、状況を変えていけるのではないかと考えています」。

一方、所属企業で業務DXに取り組むDさんは、組織の中で情報を伝えることの難しさを、基盤の上にさまざまな色や形のブロックを配することで表現した。

「組織の中で情報がきちんと伝わればいいのですが、ネガティブな人が介在すると、情報伝達や情報収集がうまくいかなくなる。そこで、直接その仕事とは関係がない知人から情報をもらって、業務を回しているような状況です」(Dさん)。

業務改善のために部内でヒアリングしても、内部情報を出したがらない人がいる。それは自分たちの業務のやり方をオープンにすれば、業務が効率化されて、自分たちの仕事が奪われるかもしれない。そうした警戒感があるからでしょう、とDさんは言う。

「本人しかわからないやり方で業務を組み立てていたりするので、その人が退職すると、仕事の引き継ぎが大変なんです。その中で、私自身も橋渡しをしながら情報を引き出し、工数がかかっている業務をしっかりと改善していきたい。その思いをレゴ®ブロックで表してみました」。

業務を見える形し、目的を明確化して業務改善

こうして、4人がそれぞれ発表を行い、質疑応答が行われた。その後、「課題の見える化」に続いて、「作品のつながりを俯瞰する」という最後のワークが行われた。

課題と課題の関係性を意識しながら、全員の作品を並べ替え、それぞれの課題とつながりを模造紙に書き出す。その上で、「課題の見える化が実現したら、どんな変化が生まれるか」を考えていく。ワークに先立ち、同席したNECのコンサルタントが、こうコメントを寄せた。

「先ほど皆さんの発表を伺って、業務DXを推進する上で、どれもが課題となりうるお話だと感じました。

私もお客様から、『担当者が異動してしまうと、後の人がそれを引き継いで維持するのが大変だ』というご相談をよく受けます。そんなときは、『この仕事は本当に必要なのか』『そもそも、どんな目的でこの仕事をしているのか』と問いかけながら、業務全体を見える化し、目的を明確化した上で、業務改善のアドバイスをしています。また、先ほどノーコードツールのお話がありました。現場でソリューション開発をされるエンドユーザの方々が増えてきたことは素晴らしいと思いますが、一方で、全体アーキテクチャーを考えながら開発することも重要だと思います。例えば、『基幹システムだけでは営業部門の困りごとが解決できない』というお話がありましたが、ツールを上手く活用すれば、営業担当者ごとにお客様とのやりとりを見える化することができます。その際に重要なのはツールありきではなく、業務とうまく連携させること。そうすれば、定量効果を把握しながら、現場の方々のニーズにも応える仕組みができると考えています。つまり、本質的な課題は業務プロセスをしっかり見える化し、業務DXの目的と改めてAs-Isを比較し、定量的に課題を明確にとらえることが重要になります。ぜひ一緒に業務DXの確実な一歩をスタートしましょう」。

受講者はレゴ®ブロックを通して議論を深め、和気あいあいとした雰囲気の中でワークは終了。最後に、グラフィック カタリスト 成田 富男氏によるグラフィックレコーディングと井澤氏によるクロージングが行われ、この日のワークショップは幕を閉じた。