2014年11月21日

『テクニウム~テクノロジーはどこへ向かうのか?』 ケヴィン・ケリー氏インタビュー

~『WIRED』創刊編集長が語るテクノロジーの進化と日本の未来

テクノロジーの進化を生命における生態系と同じものとして捉え、「テクノロジーは自律的に進化する」と主張する『テクニウム~テクノロジーはどこへ向かうのか?』(みすず書房)。雑誌『WIRED』の創刊編集長であり、長年テクノロジーの進化を最前線で見続けてきた著者のケヴィン・ケリー氏のこの主張は、世界中の読者に衝撃を与え、テクノロジーへの理解を更新させるほどのインパクトを与えた。我々は日々、テクノロジーの進化に晒され続けている。我々自身が作り出したテクノロジーが自律的に進化するというならば、どのようにテクノロジーと向き合っていくべきなのか。そして、ケリー氏は、現在の日本におけるデジタルマーケットをどのように見ているのか。ケリー氏に話を伺った。

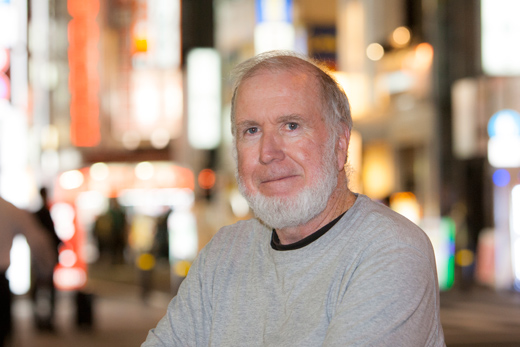

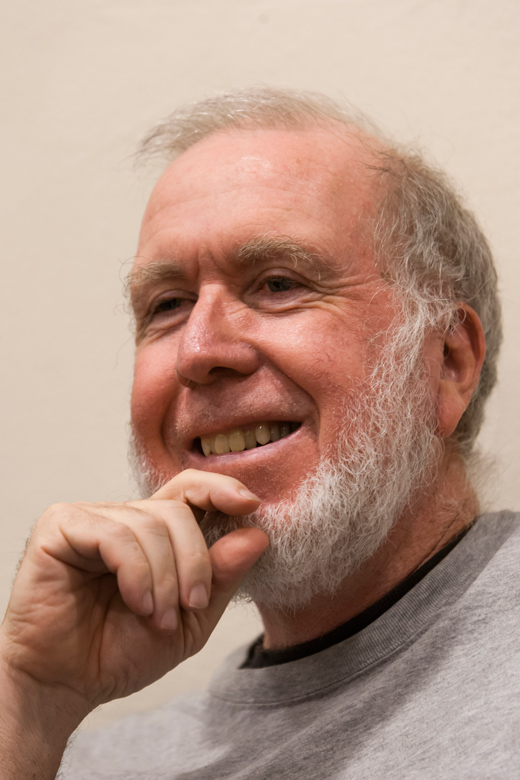

著述家・編集者、雑誌『WIRED』の創刊編集長

テクノロジーは決して廃れず、常に前進し続ける

──この本を書こうと思ったきっかけを教えてください。

ケリー氏:

私は世の中に溢れる新しいテクノロジーを使うべきなのか、それとも自分のわかる範囲で解決すべきなのかを決めかねていました。そしてあるとき、「テクノロジーにも背景にある理論のようなものがあるのではないか」と気付いたので、テクノロジーに関して見識のある人々にインタビューし、私がレポーターになってその理論を書き留めようと思ったのです。しかし3、4年続けた結果、誰もそのセオリーを持っていないことに気付きました。ならば、自分でセオリーを書き残す必要があると感じ、本書を執筆しました。

──『テクニウム』は、テクノロジーについて語るうえで、宇宙や生命の進化といった幅広いテーマにまで範囲を広げられています。なぜ、このような壮大なテーマを関連付けて語ろうと思われたのですか?

ケリー氏:

生物学とテクノロジーはまったく同じものである、ということに気が付いたからです。なので、テクノロジーのセオリーを整理するにあたり、生物学と関連付けて語ることがベストだと思いました。ちょうどコインの表裏であるように。この議論においてそれを証明し得る題材はたくさんあります。たとえば、我々は生物学を精巧な機械としてモデル化できます。生物学の原理を抽出してそれを機械化すれば、極めて近い動きをさせることが可能であり、それは生物学のコアが非論理的なものではなく、コンピュータに移行できるほど数学的なものであることを示しています。

──テクノロジーと生物学の相違点についてはどう考えられますか?

ケリー氏:

いい質問ですね。相違点はいくつかありますが、一つ確実な違いは、生物学ではその実体は廃れて消滅するが、テクノロジーは決して廃れず、常に前進し続けるということです。

──本書では生物界における生態系と同じようなものとして、「テクニウム」というテクノロジーの活動空間があると提唱されています。「テクニウム」という言葉は、どのように思い付いたのでしょうか?

ケリー氏:

実は、しぶしぶ造ったのです。いろんな言葉を造りたがる人がいますが、私は違います。どちらかと言うと既存の言葉を使いたがるほうです。しかし、私が表現したい言葉が存在していないか、かなり時間をかけて探してみたものの、見つかりませんでした。そのため自分で言葉を造ったのです。他の造語と同様に、それが人々の記憶に残り続けるということは特に期待していません。ただ、私が表現したかったことは、「テクノロジー」という言葉では規模が足りませんでした。それだと鈍く、停滞してしまいます。私はもっと大きなシステム、ネットワークのことを言っています。「テクノロジー」が単数形だとすれば、私が言いたいのはより複数形に近い、巨大なネットワークです。それが「テクニウム」の意味です。