2016年05月27日

インダストリー4.0最新動向、日本・ドイツ・アメリカが目指す未来とは

ハノーバーメッセ2016、アメリカとドイツの提携による日本への影響~今年のパートナー国であるアメリカとドイツの提携が日本におよぼす影響とは~

オープン・イノベーションに舵を切った国内大手製造業

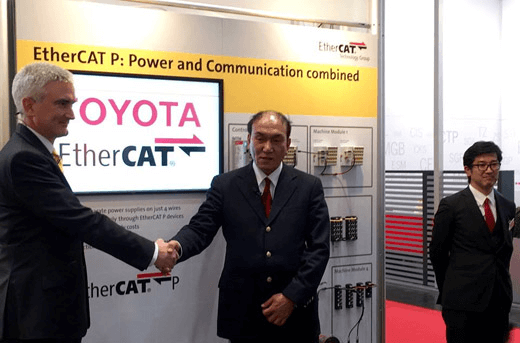

「ドイツか日本かは関係なく、もっともいい技術を採用した」──トヨタ自動車は、工場の生産設備をつなぐネットワークの新しい標準規格に、工場自動化(FA)機器大手の独ベッコフオートメーション社の「EtherCAT:イーサキャット」を採用しました。

(写真提供:ベッコフオートメーション 川野俊充社長)

EtherCATは、ドイツで開発・オープン化された通信規格で、高速性に加えて省配線化が可能です。トヨタ自動車がEtherCATを採用する決め手となったのは、“EtherCAT P”と呼ばれるデータ通信と電源供給が1本のケーブルで対応可能な新規格への期待だと言われています。トヨタはこれまで日本電機工業会の「FL-net」を使ってきましたが、これからは「EtherCAT」が標準規格となります。

ハノーバーメッセ2016関連で発表されたドイツ企業と日本企業の連携は、この件の他にも、パナソニックとシーメンスが、電子機器組み立ての飛躍的な生産性・品質向上を狙って生産ライン統合の標準化で提携(FA規格開発を共同開発)、自動車部品最大手ボッシュが、ファナックの協働ロボットを採用してヒトとロボットの協働製造ラインを構築するなど発表されています。

改めて見てみると、これまで生産技術に強みを持つ国内大手企業が、このタイミングで独企業と積極的に提携していることが分かります。その理由として考えられるのは、「つながる工場」という考え方において、これまで日本企業が強みとしてきた製造技術が通用しないかもしれないという危機感があるのではないかと思われます。

日本の製造業は、自動車やハイテク、機械など世界市場に大きなシェアを持っています。国内大手メーカーの売り上げを見ると、その半分以上が海外からという企業も珍しくなくなりました。今後、日本の人口減少や市場の成熟化を考えると、成長戦略としてグローバル市場に目を向けることは必然となります。

そのため、世界標準への対応が、同じ土俵で戦える手段として必要となります。こうした考え方が、今回のハノーバーメッセ2016では随所に見られます。