2017年05月25日

“スーパーコンピュータ・シェアリング”による世界初のリアルタイム津波浸水被害推計システム

大学で稼動中の研究用スーパーコンピュータを、緊急時にはいつでも自動的に優先利用

──システムの構成と地震発生から津波浸水推計情報の配信までの流れを教えてください。

撫佐:

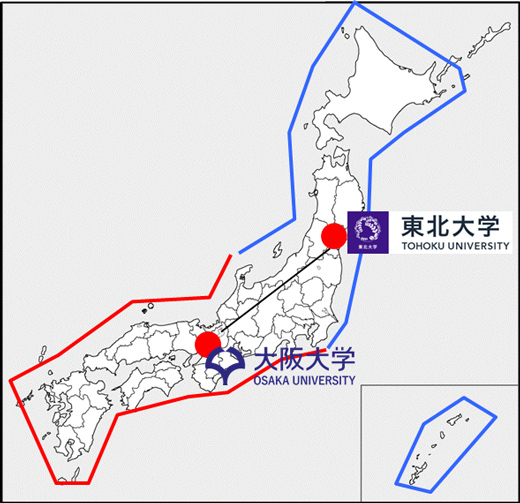

システムは、東北大学と大阪大学がそれぞれ所有するNEC製スーパーコンピュータ「SX-ACE」を学術情報ネットワーク(SINET)と情報通信研究機構(NICT)の広帯域ネットワークJGNで接続した、広域並列分散システムです。それぞれの大学が被災した場合のバックアップ体制を確保しています。

東北大学サイバーサイエンスセンター(左)と、同センターで運用されているSX-ACE(右)

大阪大学サイバーメディアセンター(左)と、同センターで運用されているSX-ACE(右)

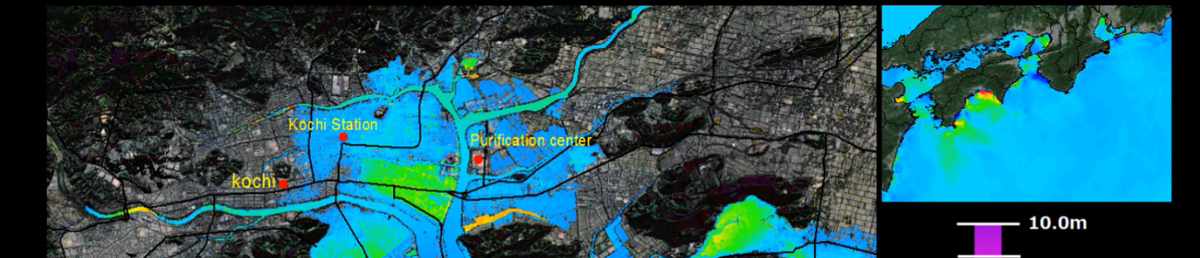

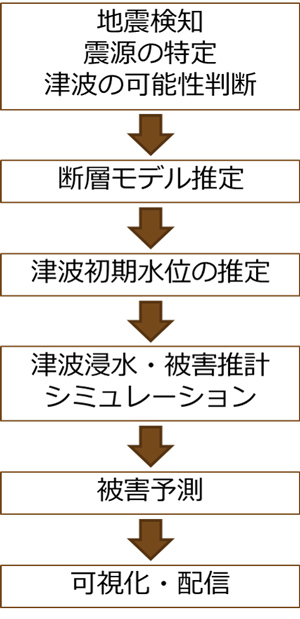

流れとしては、図のように地震検知から断層の推定、津波浸水・被害推計シミュレーションを経て被害推計情報の可視化・配信までが、わずか15~20分で完了します。このように短時間で処理が可能になったのは、スーパーコンピュータによる津波浸水・被害推計シミュレーションの高速化と、地震の検知から可視化・配信までの全プロセスの自動化によります。従来数十時間かかっていたシミュレーションの処理時間が5分足らずに短縮され、また、この全自動化により24時間365日緊急時にすぐさま対応可能なシステムになりました。

──処理の高速化と全プロセスの自動化はどのように可能になったのですか?

撫佐:

高速化ではNECと東北大学サイバーサイエンスセンターの共同研究部門で培った技術がかかわっています。「SX-ACE」は、「ベクトル型スーパーコンピュータ」と呼ばれるタイプのスーパーコンピュータで、設計・製作には高度な技術が必要であることから、現在世界で唯一NECのみが開発を継続しています。今回のシステムでは、このベクトル型スーパーコンピュータの特性に沿った最適なプログラムを開発することで、従来のシミュレーションとは比較にならない高速化を成し遂げました。全プロセスの自動化に関しては、気象庁の地震情報や各研究機関から提供される地震や測位に関わるデータと連携する難しさがありましたが、これは産学・学際連携体制により各組織の強みを融合した開発が可能となり実現できた技術です。

またプロセスを全自動化できても、24時間体制で緊急時にはいつでも処理できなければ意味がありません。一般にスーパーコンピュータは大学や研究機関の研究用に導入されるもので、いつでも緊急時に利用できるものではありません。そこでスーパーコンピュータの研究と運用を行っている東北大学サイバーサイエンスセンターと大阪大学サイバーメディアセンターと共同で、いつでも即時にスーパーコンピュータを使って津波浸水被害推計シミュレーションができる仕組みを開発しました。その仕組みは、スーパーコンピュータのメモリ領域を、津波推定システム専用に常に確保しておいて、地震発生時にはスーパーコンピュータを優先的に使用してそのメモリ領域で演算処理を行い、この間は通常のジョブを停止状態にします。いわば研究用スーパーコンピュータと災害用スーパーコンピュータのシェアリング(スーパーコンピュータのシェアリング)です。これによって数年~数十年に1度という発生頻度の巨大地震のためだけに、高価なスーパーコンピュータを所有する必要がなくなり、地震発生時だけスーパーコンピュータを借用する現実的なシステム構築へ道が開けました。