欧米の旅行産業を襲うデジタル化の波

~巨大化する旅行検索エンジン、細分化が進む「体験」市場~

Text:織田浩一

ここ10年で旅行業界は大きく変化し、デジタル化が進んでいる。本サイトを運営するNECも、顔認識技術がアメリカのハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港などで導入され、旅行業界にも参入しているようだ。さらに、新たなスタートアップサービスが続々と登場してきている。今回は欧米の旅行業界がどのように変化してきたのか、最近の旅行系スタートアップにはどのようなものが出現してきているのかを解説したい。

現在のデジタルテクノロジーの進化は、各業界に時差がある(参考:業界の垣根を超えて広がるxTech最前線)。扱っている対象が情報やデータなど、無形なものであればデジタル化は早く、反対に有形のものであるほど遅い。金融業界から始まり、広告・メディア、旅行業界、人材、医療、製造業という順でデジタル化が進んでいる。旅行業界は、ホテル、航空機などのチケットを取り扱うことが中心で、それらはデジタル環境でやり取りできるため、比較的早い段階からデジタル化した市場といえるだろう。

織田 浩一(おりた こういち)氏

米シアトルを拠点とし、日本の広告・メディア企業、商社、調査会社に向けて、欧米での新広告手法・メディア・小売・AIテクノロジー調査・企業提携コンサルティングサービスを提供。著書には「TVCM崩壊」「リッチコンテンツマーケティングの時代」「次世代広告テクノロジー」など。現在、日本の製造業向けEコマースプラットフォーム提供企業Aperza

オンライン比率は緩やかに上昇

旅行業界調査企業Phocuswrightによると、2017年のアメリカでの旅行予約の52%は旅行会社や旅行管理会社などを通じてオフラインで行われたが、残りの48%はホテル・航空会社の自社サイトとオンライン旅行代理店(OTA)を含めたオンラインでの購買であると考えられている。

同社は同時に下図のように、2020年までのアメリカでのホテル・航空会社などの自社サイト、OTA、旅行会社・旅行管理会社、店舗カウンター・集中予約システムという購買チャネルの伸び率を調査している。オレンジの線で示されたOTAは2016年に10%程度の伸び率を見せているが、その後伸び率は緩やかになり、2020年はさらに鈍化していくとみられている。

青の線のホテル・航空会社などの自社サイトは、2016年に伸び率が下がったものの、6%程度の伸び率を維持していくと予測されている。他のチャネルはマイナス成長からプラスに転じているものの、3-4%の伸び率にとどまると予想されており、全体では2020年までにオンライン比率が49%に落ち着くと予測されている。

OTAと旅行検索エンジンの統合と巨大化

OTA市場は寡占化が進んでいる。2017年における世界の旅行テクノロジー企業の市場シェアは、Pricelineなどを傘下に持つBooking Holdings Incが39%、Expediaが31%、そして中国でトップのCtripが12.9%と、3社で市場の84%を占めていると金融ニュースサイト「benzinga」が伝えている。

成長率が伸び悩んでいるOTAは、買収を続けることによって成長している。特に急成長した旅行検索エンジンや民泊サービスなどを買収することで成長を続けているといえるだろう。

2012年にBooking Holdings Incは旅行検索エンジンのKayakを、ExpediaはTrivagoを買収し傘下に納めた。Booking Holdings Incの広告・その他の収益は2017年に17%伸びているが、そのほとんどがKayakと別途買収したレストラン予約プラットフォーム「OpenTable」に依っている。また、Expediaは単体としてはすでに北米市場での成長はほぼ止まっているが、2017年に民泊サービスHomeAwayを買収し、2017年に46%成長したため、株式市場が納得できる成長を維持しているというのがPhocuswright調査アナリストの指摘である。

Googleも旅行分野に注力、Amazonも参入か

Booking Holdings Incは年間10億ドルをGoogleやFacebookなどでの広告に費やしている。Googleは当然のことながらOTAや他の旅行関連企業から広告費を受け取るパートナーである。しかし、同時に自らも旅行分野に参入しているので、OTAにとっては脅威のある競合でもある。デジタル業界ではこのような存在を、Frenemy(Friend + Enemy)と呼ぶ。

Googleは航空便検索「Google Flight」やホテル検索「Hotel Search」も提供しているが、目的地と予算を入力することで、飛行機やホテルの予約をしたり、旅程を作ってくれたりするサービス「Destinations on Google」を2016年にアプリとして公開している。OTAや旅行関連企業からは、ツアーのパーツの提供を受け、それを自動的に組み合わせることを付加価値として提供する。そこには、OTAではなくGoogleが旅行検索の最初の場所になる狙いがある。

Amazonはまだ旅行業界に参入している訳ではないが、金融アナリストの間では常にその可能性が話題となっている。OTAが顧客を獲得するには一人あたり10-16ドルをかける必要があるが、1億人以上にのぼるAmazon Prime会員を擁するAmazonにとって、獲得コストは1ドル以下で、その分だけ割安な旅行を販売できる。今扱っている多くのEコマース商品とは違い、自社で在庫を抱える必要がないので、利益率が高いことも同社にとって魅力だろう。

次の戦いは「体験」

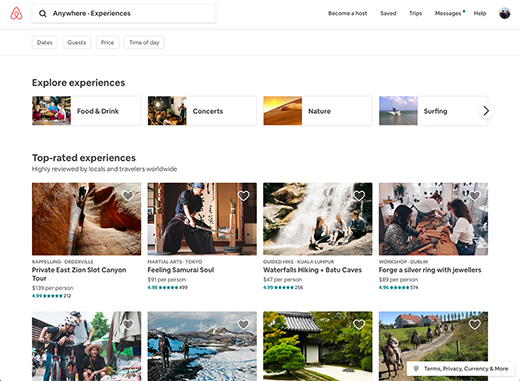

大手OTAが売上をさらに上げるために参入している次の市場が、ツアーや食事などを含めた「体験」である。Booking Holdings Incは2014年にOpenTableを買収し、TripAdvisorも同時期にツアーのマーケットプレース「Viator」とレストラン予約「mytable」と「restopolis」を買収している。また民泊サービスのAirbnbもAirbnb Experiencesという宿泊地域でのツアーやエンタテイメント、スポーツ観戦などを購買できるサイトを展開し始めている。ExpediaもCEO自らがツアーなどの体験分野に注力していくということをカンファレンスで発表している。

この分野はサービス内容が多岐にわたっており、また地域ごとに中小企業がサービスを提供し、非常に細分化した市場であるため、市場の統合はまだこれからという印象が強い。つまりスタートアップ企業にも参入の余地があり、次々と企業が生まれている分野でもある。Airbnb、Uberの後の世代になるこれらのスタートアップは、モバイルアプリやデータを利用したものが多い。

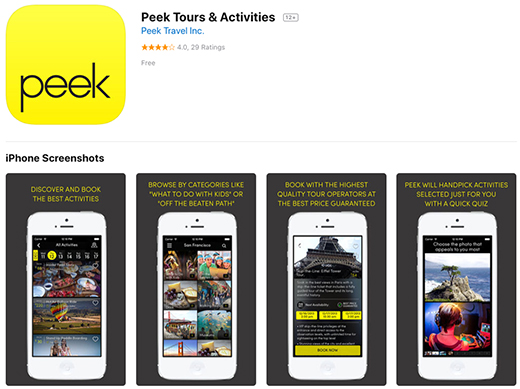

例えば、Peekは、全米、ヨーロッパの主要都市での体験ツアーやクラス、スポーツ、屋外体験を楽しむためのアプリだ。ユーザーがアプリをダウンロードして最初にいくつかの質問に答え、それに従って体験を推奨してくれるというもの。利用する体験の種類や残すレビューの内容から学習し、推奨する内容も変わっていく。

海外の美術館・博物館などでは音声ツアーなどの機器が用意されているのがほとんどだが、同様の音声ガイドを美術館だけではなく、街のツアーガイドとしても利用できるプラットフォームがizi.Travelである。世界900都市の1万以上の音声ツアーが用意されており、ユーザーがいる場所のGPSによるトラッキングで近くの場所の音声ガイドを利用したり、オフラインで利用したりもできる。

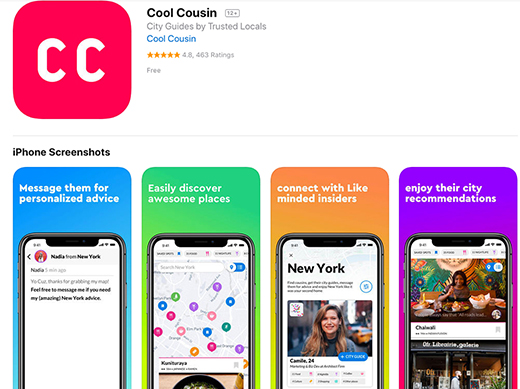

さらに、旅行先の体験をソーシャルな形で提供するものもある。Cool Cousin(「イケてる従兄弟・従姉妹」の意味)は、大都市に住む地元の人たちが同社のコインをインセンティブにレストランや屋外活動、観光地、美術館、ショッピングの場所などを推奨するというアプリ。推奨する人の年齢、職業、趣味などのプロフィールも開示されているので、自分と同じような嗜好を持つ人のオススメの場所を、イケてる従兄弟・従姉妹のアドバイスに従うように訪れることができるというものである。

スタートアップ企業のトレンド

ここまで紹介したのは、ツアーやレストラン、観光地などを訪問する「体験」をサポートするスタートアップ企業群であるが、他の分野ではどのような企業やサービスが登場しているだろうか。もちろん、初めはAI分野からである。

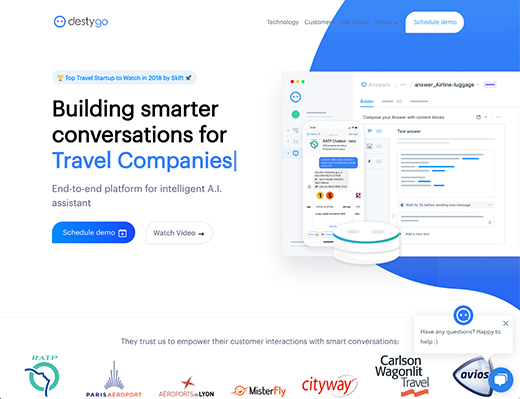

Destygo

旅行業界向けにチャットボット・音声ボット用のプラットフォームを用意したのがDestygoである。AIと自然言語解析テクノロジーを使い、AIスピーカーやモバイルアプリ、Facebookメッセンジャーなどで旅行関連企業がサービスを展開できる。すでにパリのディズニーランド、イベリア航空、鉄道会社SNCFなどが利用している。

次に、ビジネスモデルの変革をもたらすサービスを見てみよう。

TripStack

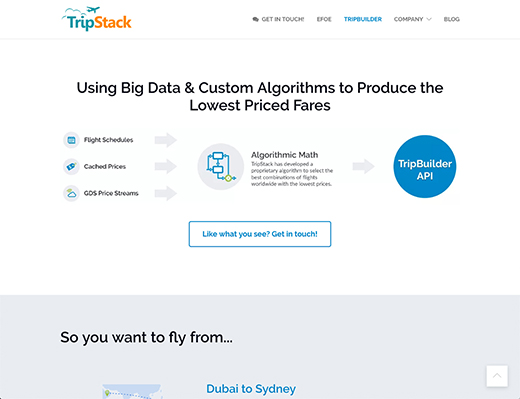

6年前にKiwi.comが格安航空便を組み合わせて、長距離旅行でも安い航空チケットを発行するバーチャル・インターリンキングという概念を公開してから、業界内でこの概念の普及が進んでいる。また、同社は世界で毎年50社程度が誕生しているという格安航空会社を次々と取り込み、AIを使って価格競争力を生み出すサービスをOTAなどに提供している。OTAにとっては、安いチケットを提供できるメリットがあり、さらに利益率を押し上げられることが導入に動いている理由であるという。

Byhours

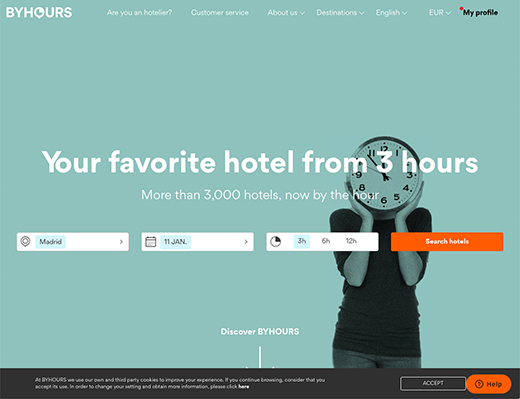

世界中で旅行客が増え、特にパリやバルセロナではホテルやAirbnbの部屋が足りないということが話題になっているが、大手のホテルでも3時間から泊まれる短時間宿泊というサービスを可能にしているのがByhoursである。ヨーロッパを中心に15万人が利用し、3000のハイアットやインターコンチネンタル、シェラトンなどのホテルが追加収益を上げているという。

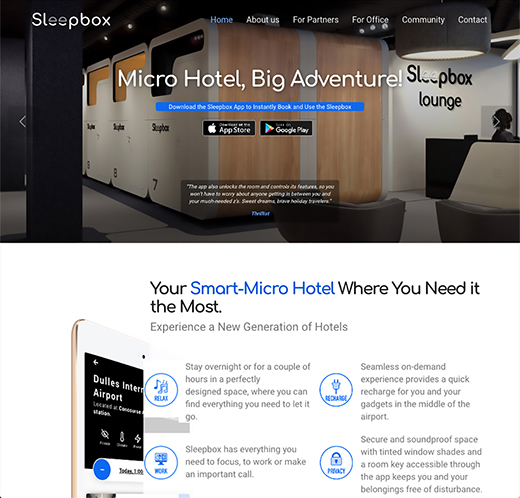

Sleepbox

最後に、空港や街中、オフィスビルのちょっとした空きスペースを一人向けホテルにしてしまおう、それも短時間で貸し出そうというコンセプトでホテルキットを販売しているのがSleepboxである。すでにワシントンDCの空港に導入され、モバイルアプリで予約することができる。空きスペースを持っている企業などは、一部屋あたり2万5000ドルの初期投資と4ヶ月ほどの短期間でサービスを立ち上げられ、一泊100ドル、空港だと1時間35ドルの売上を期待できる。必要経費をSleepboxに支払った後でも粗利40%が得られると試算している。

業界のデジタル化が進んでいくと、販売する単位が代わりビジネスモデルが変化したり、サービスの提供コストが下がり新たな付加価値を顧客に提供できるようになったりして、全く新しいサービスが生まれていることがわかる。これらのお陰で、比較的安く海外旅行などが可能になり、観光客は増えている。だが、同時に、大手デジタル企業の参入もあり得るので、既存の旅行業界企業は常に進化していかなければならない時代ということがいえるだろう。

北米トレンド