次世代中国 一歩先の大市場を読む

「コンビニ化」する知識~あらゆる知識は「所有」から「利用」の時代に

Text:田中 信彦

「知識を買う」(知識付費)という言葉がこの数年、中国でしばしば聞かれるようになった。インターネット経由で個人がさまざまな「知識」を気軽に入手し、自らの問題解決や自己成長の実現に利用しようという動きが社会に定着しつつある。

そこにはデジタル化の進展で「知識」のデリバリーが容易になったという供給側の理由に加え、高学歴化にともなうホワイトカラーの増加で個人間競争がますます激化、積極的に新たな知識を獲得し、自らを教育していかないと社会から脱落しかねないビジネスパーソンの危機感という両面の背景がある。

もちろんその根底には、急速に進む社会のデジタル化がある。人々が「知識」を得る方法自体が根本的に変わり始めている。今回はこの中国での「お金で知識を買う」ムーブメントを題材に、中国社会の変化について考えてみたい。

SUMMARY サマリー

田中 信彦 氏

BHCC(Brighton Human Capital Consulting Co, Ltd. Beijing)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員 1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。

「知識付費」とは何か

「知識付費」という言葉が登場したのは2012~13年頃。広く認知されるようになったのは2015~16年のことだ。非常に新しい言葉である。「知識付費」を日本語でどう表現するか、いろいろ考えたが、意外と難しい。ここではわかりやすさを優先して「知識を買う」としたが、直訳すれば「知識にお金を払う」もしくは「有料の知識」という感じの意味になる。「個人が自らの意思でお金を払って必要な知識を得る」行為を指す言葉である。

考えてみれば、新聞やテレビ、書籍などもお金を払って「知識」を得ている面はあるわけで、知識をお金で買うこと自体、目新しい話ではない。近年、あらためてこの現象が注目されるようになった背景にはスマートフォン(以下スマホ)が一人一台のレベルで普及し、「知識」の流通や課金が飛躍的に便利になったことがある。

「知識付費」が世に言葉が広まった直接のきっかけは2015年末、「得到(Dedao)」という、スマホアプリやウェブサイトの登場である。すぐに役立つ知識の販売を掲げる「得到」は人気を呼び、あっという間に百万単位の会員を獲得、創始者の羅振宇氏は「知識を買う」ムーブメントのシンボルとしてカリスマ的存在となった。2018年6月現在、アクティブユーザーは373万人、同年第二四半期、のべ利用回数は9000万回を超える。

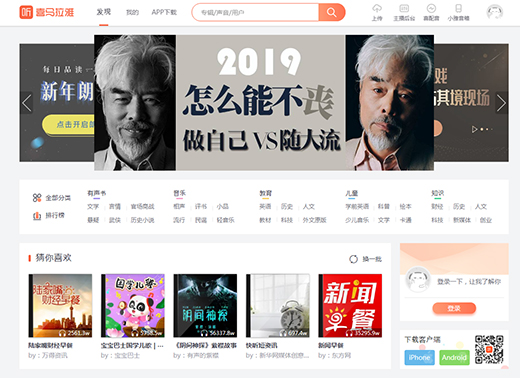

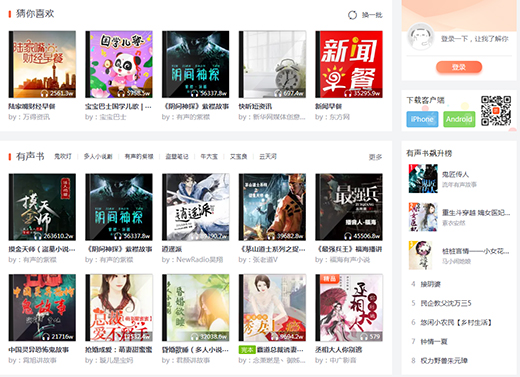

それ以前から中国には「喜馬拉雅」(ヒマラヤ)、「懶人聴書」(「怠け者のオーディオブック」の意)など、書籍の朗読や著名人の講演などをオンデマンドで提供する有料のサイトやアプリはあった。また、小中学生や受験生、あるいはビジネスパーソンなどがネットで学習するEラーニングのしくみも、もちろんあった。

さらに、それに先立つ2011年に誕生したネット上の知識交換フォーラム「知乎」(Zhihu)は、個人が疑問や質問を投げかけると、呼応した個人が解答を書き込む仕組みで、「知識」を個人間でやり取りするプラットフォームとして先駆け的な存在である。「知乎」は個人の自発的参画が基本で、回答を寄せても何らかの報酬があるわけでない。しかし高学歴、ハイスペックの参加者が多く、真剣な議論が戦わされたことから信頼感が生まれた。近年、有料化の道を模索し始め、「知識付費」の仲間入りをしつつある。質の低下を指摘する声もあるが、中身の濃い議論は多く、閲覧しているだけで勉強になる。

「4.99元均一」で名著の要約、解説

そうした中、「得到」が「知識を買う」という新しいコンセプトで人気を得たのはなぜか。その理由は「得到」が「知識」を従来の「教養」や「勉強」、「常識」といったイメージから切り離し、実利を前面に出し、徹底的に商品化したことにある。「知識」という商品を、短時間に、低価格で、いつでもどこでも簡単に獲得が可能、しかもすぐに現実の仕事や生活に活用できるよう小分けに加工した形で提供した。いわば「知識のコンビニ化」である。とかく供給側の視点で語られがちだった「知識」を、買う側の論理に立って再編集し、便利な方法で提供した点にユニークさがあった。

「得到」のアプリを開くと、まず「聴書」(本を聴く)というコーナーがある。ここではビジネスに役立つさまざまな名著を専門家の解説、要約で聴くことができる。値段は4.99元均一。日本円で80円ほどだ。一回は20~30分ほどで、これを聴けばその本のおおよその中身と問題意識が理解できるようになっている。中国の書籍が中心だが、ジャレド・ダイアモンド著「銃・病原菌・鉄」、岡倉天心「茶の本」、サミュエル・ハチントン「文明の衝突」といった海外の著名な書籍もリストアップされている。

講義1コマは数分、100円以下から

メインのコンテンツは著名な学者や経営者、ジャーナリストなどによる講義だ。内部は「科学学院」「商学院」「視野学院」「社科学院」「人文学院」「能力学院」の6つの領域に分かれている。

「視野学院」とはなじみの薄い名称だが、「どのような視点で将来や世界を見るか」といった観点の「大きな議論」が展開されている。「社科」は社会科学の意味。また「能力学院」とは、ビジネス上ですぐに役立つ具体的なスキルや技能を指している。

各「学院」には2019年1月現在、計107の「課程」が用意されており、各「課程」は多いものは数百回の講義で構成されている。一回の講義は数分から長くて20分程度、価格は一回あたりにすれば数元、日本円で100円以下が普通だ。この「お手軽さ」が、これほど多くの利用者を集めた最大の要因だろう。

たとえば「商学院」で現在、36万7730人という最も多くの有料参加者が在籍している「薛兆豊の経済学課」 は、米国で経済学博士号を取得、その後、北京大学国家発展研究院教授を務めた薛兆豊氏がみずから語りかける。講義は366回におよび、1回は7分から15分。数式や図表を一切使わず、言葉だけで経済学の主要な考え方を説明する。

聴講してみると、確かに話の中身は平易で、「アダムスミスの人間観」「埋没コストの考え方」「中国式の道路横断は正当化できるか」「旧正月の列車の切符はもっと高くていい」など、身近なたとえを駆使しながらユーモアのある語り口で気軽に「知識」を得られるよう工夫されている。

値段は366回のトータルで199元、最近のレートで3200~3300円ほどである。この講義は366講のまとめ買いが前提でバラ売りはないが、一回あたりでは日本円で10円にも満たない。しかも聴講期限はないので、いつでも気楽に何度でも聴ける。著名な経済学者の講義がこの値段で聴けるのは確かに魅力的だ。