次世代中国 一歩先の大市場を読む

中国で広がる「投げ銭」文化~個人と個人の信頼感は社会を変えるか

Text:田中 信彦

田中 信彦 氏

BHCC(Brighton Human Capital Consulting Co, Ltd. Beijing)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員 1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。

個人に直接、報酬を払う仕組み

ウェブやアプリ上で、自分の気に入ったコンテンツに直接お金を支払う「打賞(Dashang=「称賛する」の意)と呼ばれる仕組みが中国で広がりを見せている。同様の仕組みは日本にもあって、パフォーマンス系のコンテンツでは「投げ銭」とか「おひねり」などと呼ばれる。中国ではこの「現金による個人支援」がビジネスの世界にも応用され、店舗などでの従業員マネジメントにも活用され始めている。

個人が持つ能力や資源をウェブやアプリ経由で現金に変える方法は、デジタル技術の進化でますます便利かつ低コスト化している。この現象は世界共通だが、中国ではそれに加えて、会社などの組織に頼らず、個人が自分の力で世を渡っていく気風が強く、また自分の好意や感謝の気持ちを金銭で表すことに抵抗感が薄い。その気風があいまって、こうした中国版「投げ銭」「おひねり」の文化は社会に受け入れられつつある。

まだまだ初期段階ではあるが、個人に対する金銭の直接支払いで評価や支援の姿勢を示す「投げ銭」の仕組みは、個人と個人のつながりで物事を解決していく傾向の強い中国社会で新たな存在感を持ち始めている。今回はそんな話をしたい。

サービスが評判で急成長の外食チェーン

ここ数年、中国で「西貝莜面村」という飲食店チェーンが人気を呼び、急成長している。新鮮な羊の肉と内蒙古特産の小麦を看板にした店で、「西貝」とは創業者の姓「賈(こ)」を上下に分解したもの。「莜面」は内蒙古自治区を中心に収穫される小麦の一種を挽いて作られる上質の小麦粉を意味する。すでに中国全土に320店舗を展開し、都市部の大型ショッピングモールでしばしば目にする存在である。

店舗は白を基調にすっきりした内装で統一され、清潔感がある。提供される料理は現代風にアレンジされた内モンゴル風草原料理といった趣だ。味は個人の好みがあるから一概にはいえないが、おしなべて評判はよい。週末には店の前に入店待ちの列が出来ているのをよく見かける。

店で食事をして気がつくのは従業員のサービスがよいことである。スタッフは常に笑顔を浮かべ、着席すると床に置いた荷物入れのカゴや椅子の背もたれにかけた衣服の上から布製のカバーをかぶせてくれる。注文が済むとテーブル上に大きな砂時計が置かれる。25分で砂が落ち切る砂時計で、この間に全ての料理が出てこなかったからお代はいただきません、というのがうたい文句だ。スタッフはお客の動きによく目を配っていて、動きも機敏だし、確かに料理の提供スピードは速い。

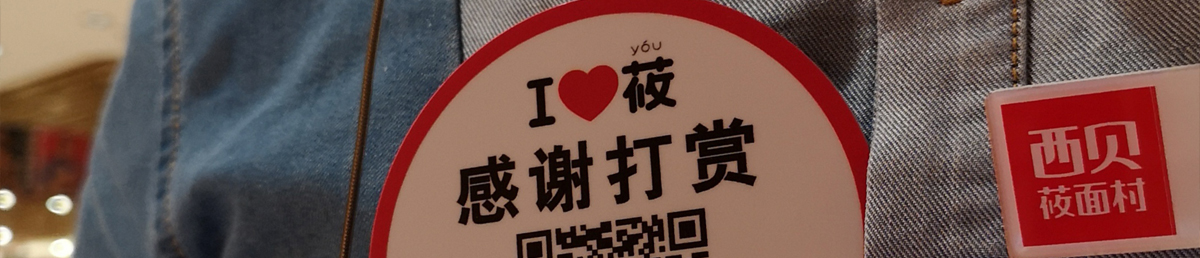

従業員の胸に二次元バーコード

この店のサービスの良さの原動力とされるのが、従業員を対象にした、いわば「投げ銭」「おひねり」の仕組みである。すべての従業員は制服の胸に二次元バーコードを貼り付けていて、そこには「感謝打賞 \3.00」と書かれている。お客はこの従業員のサービスに満足したら、胸のバーコードを自分のスマートフォン(以下スマホ)のウィチャット(WeChat、微信)アプリでスキャンし、直接お金を払う。一回は3元が基本。「\」の記号は中国の通貨単位「元(Yuan)を意味する。1元は現在約16円だから、日本円で50円ぐらいになる(注:一部の都市ではこの制度を導入していない店舗もある)。

このお金はいったん店の口座に入るが、店のマネジャーによると、店が一部を取ることはなく、全額が従業員に渡される。店の所在地域や店舗の立地などにもよるが、店の基準に沿った接客をしていれば、1ヵ月に数百元、日本円で数千円単位にはなるという。都市部のレストラン服務員の月収は3000~4000元ほどなので、その10%ぐらいの感じだろうか。従業員にとってはそれなりの額といえるだろう。

この「おひねり」はあくまで客の任意である。従業員は自分から客に対して要求はしないルールになっている。私も要求されたことはない。3元と金額が低いことから、お客のほうも面白がってスキャンしているような感じがある。江蘇省無錫市中心部のショッピングモールにある店で従業員に聞いてみると、「おひねり」をくれる人は「まあ1日に数人ぐらいの感じかなあ。金額の問題ではなくて、自分の仕事が喜ばれること自体がうれしい。やる気が出ますよね」と模範的な回答が返ってきた。

店長からも従業員に「おひねり」

この仕組みのユニークなところは、お客が従業員に対して直接、お金を渡すだけでなく、店の店長にも会社から一定の予算が渡されており、従業員に対して臨機応変に「おひねり」を渡すことができる点にある。店の規模や従業員の数に応じて店長に毎月500~1000元程度の「おひねり予算」が渡されており、褒めるべき行いをした従業員をその場でスキャンして、お金が渡る。まさに「現金な」評価の仕組みであるが、これによって店長にも即効性のある従業員激励の手段を持たせている。

この「胸にバーコード」の仕組みは店頭で接客している従業員だけでなく、キッチンにいる調理師や下ごしらえの担当者、食器を洗浄している従業員などにも取り入れられており、そうした裏方の人材にも店長の裁量で制度の恩恵を及ぼす意味もある。仕組みのうえでは従業員どうしで「おひねり」を渡すこともできるが、現時点ではそのやり方は導入していない。日本の職場などでも見られる「サンキューカード」の金銭版に近いものと言えるかもしれない。

こうした顧客からの「おひねり」型の現場従業員の評価システムは、すでに複数の企業が人事管理のパッケージとして商品化しており、この「西貝莜面村」だけでなく、全国的な規模と知名度を持つ多くの飲食店、ビジネスホテル、カラオケボックスのチェーンなどで導入されている。

広がる「お金での激励」

金銭による直接の評価ではないが、例えば、中国でNo.1のシェアを持つタクシー(ハイヤー)の配車アプリ「滴滴出行(DiDi)」には、利用客が目的地に到着し、料金を決済した後、意向によってはドライバーに「紅包(ホンバオ=お年玉、御祝儀)」として追加で1~10元程度を支払える仕組みが組み込まれている。運転手さんに聞いたら「くれる人は10人に1人ぐらいかなあ。お正月とか祝日にはもう少し増えるけど」と言っていた。

また中国有数のEコマース企業「京東(JD)」では、配達を受けた顧客がデリバリーのスタッフに「京豆」と呼ばれるポイントを「ご苦労さん代」として渡すことができる仕組みがある。この「京豆」ポイントはそのまま京東のECモールでのショッピングに使うことができるので、ほぼ現金と同様の効果がある。こうした仕組みは既存の「チップ」や「心付け」に近いものだろう。

私が愛用している中国最大の旅行予約サイト「Ctrip(シートリップ、携程)」では、チャットや電話などで対応してくれたスタッフに、事後評価とあわせて自分が貯めたCtripのポイントをお礼としてプレゼントできる機能がある。私は先日、自分のミスでホテルをダブルブッキングしてしまい、その場でホテルとかけあってキャンセル料なしで解決してくれたスタッフに10元相当のポイントを贈ったことがある。

先にも触れたように、こうした支払いは完全に任意であり、払わない人のほうが多い。しかしこのように単に言葉や星印などによる評価やお礼だけでなく、こうした現金の給付を伴う感謝や評価の仕組みが次第に浸透してきているのは実感する。