ランナーが履くシューズをAIでブランド分析?SXSWピッチから厳選解説

~SXSW Interactive 2019レポート 後編~

Text:織田浩一

SXSW Interactiveはハード・ソフトの両方を含めたスタートアップの祭典である。トレードショーで多数のスタートアップ企業が展示を行う。同時に数々のセッション、ピッチイベント、インキュベーターやVC(ベンチャーキャピタル)が主催するパーティなどで多数のスタートアップを目にすることができる。

前編では全体の様子やトレンドを取り上げた。後編では個々のスタートアップを見ることで、全体的にどのように市場が推移しているかを解説したい。

織田 浩一(おりた こういち)氏

米シアトルを拠点とし、日本の広告・メディア企業、商社、調査会社に向けて、欧米での新広告手法・メディア・小売・AIテクノロジー調査・企業提携コンサルティングサービスを提供。著書には「TVCM崩壊」「リッチコンテンツマーケティングの時代」「次世代広告テクノロジー」など。現在、日本の製造業向けEコマースプラットフォーム提供企業Aperza

SXSW Interactiveのオープニングイベント「パブクロール」

トレードショーには多数のスタートアップがさまざまな国から参加している。分野もバラエティに富んでいるのでカオス的にいろいろな成長レベルのスタートアップが見られる。その中で、まだ数人規模で事業や製品プロトタイプを作っているシードステージのスタートアップといろいろと会話ができるのが、SXSW Interactiveのオープニングイベントともいえる「パブクロール(パブを練り歩く、の意味)」である。

SXSWが行われる米テキサス州オースティンのダウンタウンで、地元のインキュベーターやコワーキングスペースのCapital Factory、Techstars、WeWorkなどに加えて、アイルランドや米国のミシガン州などのスタートアップを集めた15拠点をシャトルバスなどでまわる。ビールやカクテルを片手にスタートアップの話を聞いたり、ネットワーキングしたりするイベントである。

大概のスタートアップは立て看板と小さなテーブル上のパソコンでデモを行ったり、1-2人程度で説明を行ったりといった体裁だ。それぞれのインキュベーターのプログラムに短期的に参加している企業が主なので、分野も幅広く、サイバーセキュリティ企業の横にインフルエンサーマーケティングのスタートアップがあるという感じである。

多くは「果たして、このレベルの価値提供で伸びていけるのか?」と思わせるものであるが、まだシードステージで市場と製品を検証している段階のものが多く、そのアイデアの幅広さにはいつも驚かされる。

SXSWピッチイベント

トレードショーやパブクロールとは違い、ある程度システマティックにスクリーニングし、完成度が高かったり、すでにかなりの収益をあげていたりするスタートアップなどが登場するのがSXSW Pitchである。

11年継続しているイベントであるが、過去にここからAppleに買収されたSiriやGoogleに買収されたソーシャルマーケティングプラットフォームのWildfire、小規模向けローンのKabbageなどが誕生している。

全体で800以上の企業が世界中からの応募で選ばれ、AI、AR・VR(拡張・仮想現実)、ブロックチェーン、大手企業向け・スマートデータ、エンタメ・コンテンツ、医療・ウェアラブル、ハイパーコネクトコミュニティ、社会・文化、スポーツ・パフォーマンスデータ、運輸・配送の10の分野で、各分野それぞれ5社、合計50社がメンターによるサポートを受けながらピッチの準備を行う。

SXSWでは2日間にわたって分野別にベンチャーキャピタルや投資家、オーディエンスの前で自社のサービスをライブで紹介するピッチと質疑を行い、ベンチャーキャピタルや投資家の投票で各分野のトップ企業と全体のトップ企業が選ばれるという仕組みである。

では今年、各分野のトップに選ばれた企業の中からいくつかを見てみよう。

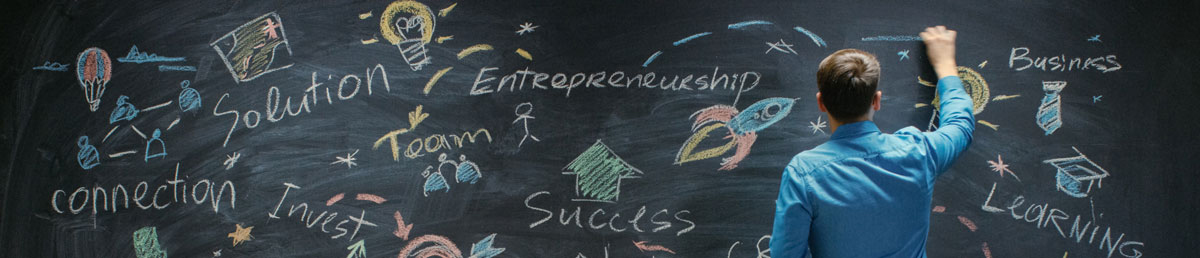

ブロックチェーン分野 Nebula Genomics

(サイト(https://nebula.org/#/

)より)

)より)

GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)など現在のテック企業による消費者のプライバシー情報の利用状況に対して、代案として提供されたサービスがこれであろう。23andMeなどが消費者に有料でDNA・ゲノムテストのサービスを提供しているが、23andMeの500万人利用者のデータが製薬メーカーGSK(グラクソ・スミスクライン)に3億ドルの投資とともに共有されることになっており、問題視されている。個人データの所有や利用の是非が今話題になっているのだ。

Nebula Genomicsはプライバシー管理と透明性を前面に出したDNA解析サービスだ。利用者のDNA情報は利用者が所有するものとしてブロックチェーンに匿名の形で保存される。それを医薬研究など企業に共有することを利用者が選んだ際に、ギフトカードなどの形で個人的にメリットが得られる仕組みである。

すでにベンチャーキャピタル数社から430万ドルの利用者への営業拡大段階のためのシリーズA投資を受けている会社であるが、今回はブロックチェーン分野のトップになると同時に、50社全体でトップとなるBest In Showにも選ばれている。

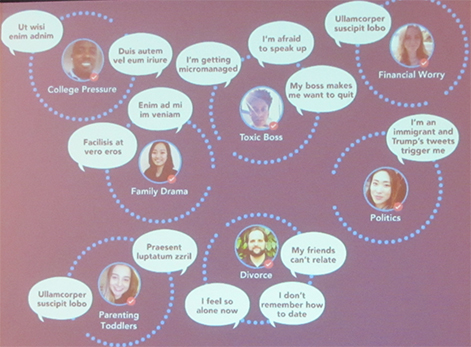

社会・文化分野 Supportiv

会社でのハラスメント、離婚、金銭的な悩み、子育ての悩みなど、同じ悩みを持つ人たちとつながることが心理療法になるという複数の調査がある。そこで、匿名で同じ課題を持つ人たちが自らのストーリーを共有し共感を得たり、解決策や情報をモデレーターのサポートを得ながら共有したりするアプリを提供しているのがSupportivである。自然言語処理アルゴリズムを使い、同じ悩みを持つ人たち同士をつなげる機能を持っている。そしてモデレーターが安全に会話できる場所を提供するという形で、悩みがあってもセラピストを必要とするほどではないレベルの人たちに心理療法を提供するというサービスである。

2018年に立ち上がったサービスであるが、すでに5万5000人以上が利用しており、有料サブスクリプションの形態をとっている。

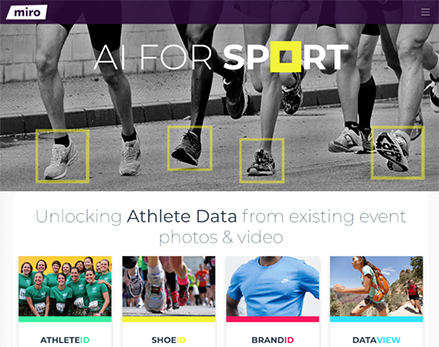

スポーツ・パフォーマンスデータ分野 Miro

)

)

マラソンなどの競技で走行時間を測るためにゼッケンをトラッキングするビデオカメラをゴールエリアに設置するサービスを競技会開催者側に提供し、同時に参加するランナーのシューズ、シャツ、ランニングパンツ、キャップ、ギアなどの画像認識AIを使ったブランド分析を、小売店チェーンやメーカーに提供するサービスを行なっているのが香港のスタートアップMiroである。

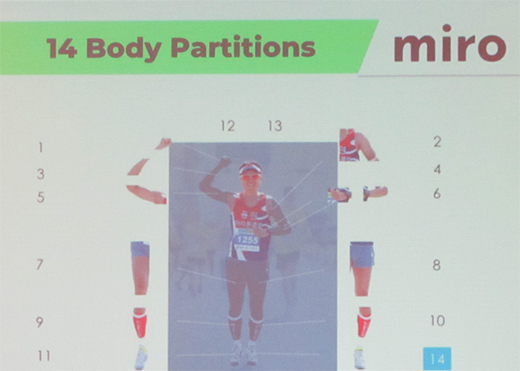

2017年4月のローンチから450以上の競技で300万人以上のランナーのトラッキングをグローバルで行なってきた実績を持っている。ランナーの体を下図のように14箇所に分けて、それぞれの部分でどのようなブランドを使っているか、色、形などを分析し、ランナーのシューズや色の好みとトレンド、ブランドシェアの増減、地域やランナー属性の傾向をデータ化して販売している。

トップランナーはテレビやビデオ中継などで注目を受けると考えられ、すでにスポンサーが付いているのでブランドは決まっているだろうが、他のランナーがどのようなブランド、色のものを身につけているかなどを見られるところは非常に価値が高いと考えられる。また予測分析でどの色やスタイルが流行っていくかの傾向を見られるため、マーチャンダイジングや製品開発において非常に重要なサービスになっていくだろう。

同時に個々のランナーに対して、走り方や足取りのビデオトラッキングも行なっている。下図に見られるように、走るときに着地する部分が内側なのか外側か、つま先側か、かかと側かなどの分析を、正しいフォームになるようにアドバイスを行ったり、新しいギアやシューズを推奨したりすることなどが可能になる。同社はまだシード段階での総額59万ドルの投資を受けているだけのようだ。

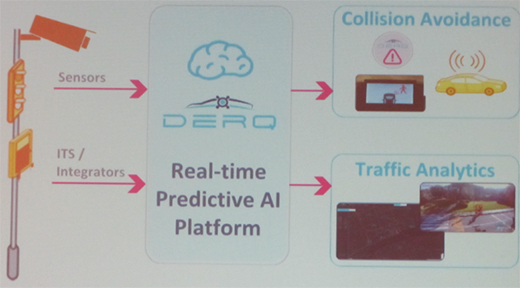

AI分野 Derq

アメリカでは年間300万人が交通事故により負傷している。都市にあるセンサーを利用して、画像認識AIを利用した予測分析データを、自動車メーカーなどに提供するスマートシティサービスを開発しているのが、ドバイのスタートアップDerqである。

例えば下図に見られるように自転車が歩道をまっすぐに走っている時は問題ないが、横断歩道前で急に道路を渡ろうとするのを予測すると、近くを走る運転手に車載アラームで知らせるといった形を想定している。これから、車載センサーも普及していくが、感知できる距離や方向に限界があるため、都市や自治体などのカメラやセンサーデータを利用して補完することを目的としている。

すでにドバイや米ミシガン州などと提携してセンサーデータを取り込んでおり、クアルコム、シーメンスなど車載チップ、デバイスメーカーに提供している。同社は2016年に設立され、150万ドルのシード投資を受けているようだ。

上記の4社はあくまで50社見た中のほんの一部であるが、一つ大きなテーマとして「利用者・消費者から、より高い理解を得られるサービス」が今年多く見られたことが、ここ数年のSXSWと大きく違っているように感じた。

GAFAや23andMeが個人情報をほぼ無料で手に入れ、それを利用して広告ビジネスやデータ販売ビジネスを行なっているにもかかわらず、利用者・消費者には何もメリットがなかったり、偽ニュースを広げるFacebook、Twitterが民主主義を崩壊させているという見方が強くなっている。FacebookやGoogleを分割する案が政治家から出ているほどだ。

今回見られるサービス群は、そのパワーバランスをより利用者・消費者寄りにしたものが多いように思える。ここ数年のブロックチェーンの登場で、VRM(ベンダーリレーションシップ管理:利用者・購買者の立場からベンダー、製品・サービス提供社を管理するツールで、CRMと逆の概念)をブロックチェーンに当てはめたり、利用者データを利用者所有としたブロックチェーンベースのソーシャルネットワークや広告プラットフォームが登場したりしていたが、あまり成長が見込めないものが多かった。

今回のNebula Genomicsの登場は、DNAという非常にセンシティブなデータであるためか、広がっていくことが期待できそうだ。これをきっかけにメディア、広告分野にも広がっていくサービスが生まれる可能性を感じられる。

「企業と利用者のパワーバランスの変化」、これはこの先の製品やサービスを構築し、競合と戦っていく上で非常に重要な概念になるのではないかと思う。

北米トレンド