2016年04月27日

地方創生現場を徹底取材「IT風土記」

愛媛発、ICTで水産業活性化、現場で使えるものこそ最新

究極の課題は「予防」

課題もある。ひとつは最前線をマンパワーに頼っていることだ。愛南漁協の福浦支所長・川崎崇さんは水域情報を計測するために毎朝4時半から海に出ている。「風邪など引かないように気を付けているが、将来は自動計測器を導入してもらいたい」と本音を漏らす。機械は数百万円するので現状は人力に頼るしかないのだ。赤潮と魚病情報の入力を担当する水産課の吉原さんもほぼ毎日の作業だが「頼ってくれる地元の養殖業者さんに絶対損はさせないようにしたい」と意地をみせる。

究極の課題は「予防」対策だろう。システムの導入でリスク情報を知らせることはある程度できるようになったが、抜本的に被害を減らすために予防や予測ができないか。赤潮も魚病も複合的な要因がいろいろ絡んでいる。蓄積したデータをうまく解析して発生メカニズムが分れば、逆にメカニズムを利用して被害を抑えることができるはずだ。

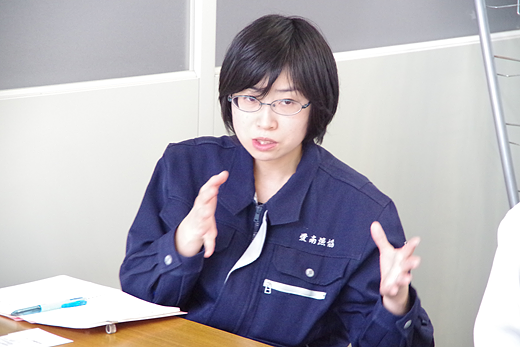

「いま漁業者さんと双方向にやりとりできる新たなシステムを構築しているところです。赤潮の遺伝子をモニタリングして迅速に情報発信ができるようにしたい。だいぶできるようになったので今後は予測の精度を上げられれば。魚病も遺伝子を使って病原体の動きをある程度、予測することが可能です」と、南予水産研究センターに常駐する愛媛大学の清水園子准教授は意気込む。同僚の太田耕平准教授も「多くの情報が得られるのでそれを解析しながらまた対策に生かせるし、まだまだ発展性がありますね」と先行きに期待を隠さない。

愛媛大学、愛南町、愛南漁協、生産者の4者連携はこれからも続く。