2016年05月30日

地方創生現場を徹底取材「IT風土記」

佐賀発、職人芸継ぐ「デジタル技術」、 有田焼の逆襲はじまる

日本初の磁器として知られる有田焼は、17世紀初めに朝鮮人陶工が原料となる陶石を発見し、磁器を焼いてから今年、400年の節目を迎えた。しかし、バブル経済の崩壊以降、江戸時代、幕末、明治、大正、昭和と繁栄の歴史を刻んできた有田焼の産地、佐賀県有田町は、職人の高齢化や後継者不足という深刻な課題に直面した。窮地を救ったのは、ものづくりには欠かせない存在となった「デジタル技術」を使って、職人たちの伝統技を受け継ぐ取り組みだ。有田焼を愛する地元の有志たちによる逆襲が始まった。

型職人の伝統芸を再現

1990年初頭、有田焼は悪循環に陥っていた。バブル経済の崩壊で有田焼の需要が大きく落ち込み、生き残るために人件費の削減に踏み込まざるを得なかったからだ。その結果、主力の量産品の原型になる型を石膏で取って手削りする「型職人」が減少。職業としての魅力が薄れ、新たに志す人も現れない。このままでは有田の伝統工芸が廃れるのは、時間の問題といえた。佐賀県陶磁器工業協同組合の百武龍太郎専務は、「なんとかしなければ」と危機感を募らせた。

おなじころ、佐賀県窯業技術センターの陶磁器部デザイン担当の副島潔係長も同じ危機感を抱いていた。センターの目的は、佐賀県内の陶磁器産業や関連企業の振興だが、型職人の高齢化や後継者不足が深刻化しているいま、その屋台骨は揺らいでいた。

「職人の熟練の技術を機械で代替できないだろうか」

副島さんの発想と、それを実現しようという熱意が、負のサイクルを止めるきっかけとなる。

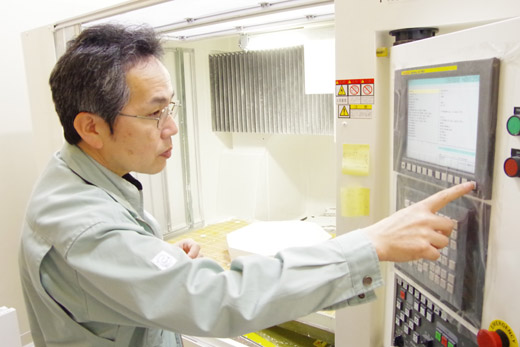

副島さんの発想のヒントになったのは、日本の産業をけん引してきた自動車や家電業界の生産現場における技術革新だった。自動車や家電製品にも製造工程で金属やプラスチックの型が必要だが、以前は陶磁器と同じように専門の職人が手作業でやっていた。それが、コンピューターを使った設計や生産を可能にする「CAD・CAM」が30年前に登場し、設計図のデータをもとに3次元の製品を作り出す「マシニングセンター(NC切削加工機)」で型をつくる生産方式に取って代わった。「陶磁器の型作りだってコンピューターでやれるはずだ」と信じる副島さんは、母校の九州大学の大学院に社会人枠で入り、陶磁器の技術革新を志して研究を重ねた。地元の業者と連携して、実現へ向けた試行錯誤が始まった。