オムロンが挑戦した新しい生成AI導入アプローチ

〜経営と現場が一体となって取り組む業務変革とは〜

生産性向上の切り札として注目される生成AIだが、リテラシー不足などから本格的な導入に二の足を踏む企業も少なくない。そんな中、オムロンはグループ全体で活用を推進。経営層の号令でスタートした取り組みに各部門の社員が自発的に参画し、多くの業務課題を解消に導きつつある。生成AIの業務活用を全社横断で広げていくハードルをどう乗り越えたのか、同社のキーパーソンに話を聞いた。

全社一丸となって生成AI活用の可能性を追求

注目を集める生成AIだが、日本企業は欧米企業に比べ、利用が進んでいないのが現状だ。そんな中、制御機器や電子部品、ヘルスケア製品などを手掛けるオムロンは、生成AIの積極活用を進めている。同社ではグループを挙げて生成AIによる業務変革の可能性を模索。多様な業務におけるユースケースの技術検証に力を注いでいる。

「発端となったのは、生成AIの価値に着目した経営層が外部研究機関の協力を得て体験的に利用したことです。有用性を実感して『全社で横断的に取り組むべき』との判断に至り、業務への適用可能性を検証するプロジェクトを立ち上げました」とオムロンの伊藤 卓也氏は説明する。

イノベーション推進本部 DXビジネス革新センタ長

伊藤 卓也氏

イノベーション推進本部のメンバーなどで構成される PMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)を推進母体に取り組みが始動したのは 2023 年 9 月である。

今回のきっかけとしてはトップダウンだったものの、社員に実際の業務において生成AIを自発的に活用してもらえるよう、現場の強い想いを原動力としてプロジェクトを進めている。

具体的なビジネス課題を解消に導くプロジェクトテーマを社内で募集したところ、幅広い部門から24ものユースケースが寄せられた。ここに、オムロンに根付いていた現場が主体的に業務改善を進めるボトムアップの文化が融合したことで、プロジェクトは一気に加速していく。

「『生成AIをうまく使えば業務効率化の取り組みが加速するのではないか』と、多く社員が漠然と感じ始めていたタイミングでプロジェクトが発足したこともあり、各ユースケースでの生成AIの有効性を測るPoC(概念実証)には、全社から230人もの参加者が集まりました」と話すのは、オムロン ソフトウェアの上渕 貴生氏だ。

ITソリューション事業部 事業部長

上渕 貴生氏

多くの参加者が集まっている背景の一つとして、PMOでは “いかにプロジェクトに参加するハードルを低く感じてもらい、楽しいと思ってもらえるか”を意識し活動を推進していることが挙げられる。「プロジェクトの活動は業務としてリソースを確保する」「メンバーは所属や役職などによらずフラットな立場で課題解決に取り組む」といったルールを徹底。参加しやすい雰囲気づくりをしたことも奏功し、プロジェクトは想定した以上に活気を帯びたと両氏は振り返る。

組織全体へのナレッジシェアも推進し、本格的な導入が加速

半年にわたった活動では、要約、分類、抽出、生成、添削といった定型業務を中心に、生成AIを適用すれば大幅な工数削減が期待できることを立証。24テーマの9割以上でその有効性が認められ、半期を1シーズンとするプロジェクト活動をその後も継続することが決まった。2024年4月にスタートした2シーズン目の活動では生成AIの可能性を探るだけでなく、業務への本格的な導入を念頭に置いた取り組みとなった。

「PoCで得られた知見や気付きを横展開するためのポータルサイトを開設し、コピー&ペーストして使えるプロンプト(生成AIに対して指示を与える文言のこと)集や、プロジェクトに参加した社員の体験談動画を発信するなど、ナレッジシェアにも力を入れ始めました」と上渕氏は話す。

知財活動においては、業務での生成AI活用の成果も上がっている。

「それまで人手で行っていた知財に関する作業をすべて洗い出し、8割ほどをプロンプト化して生成AIに任せるようになったことで、大幅な省力化を実現することができました。知財部門は各事業部と密接に関係しますから、オムロングループ全体への波及効果も大きくなると期待しています」(伊藤氏)。

このようにグループ全体で成功体験を共有する動きが加速しており、早くも生成AIを組織単位で実装するフェーズに入ろうとしている。

最先端の生成AI技術を有するNECをパートナーに

このような取り組みを進めるにあたっては、目的を明確にし、どのように実行するかの戦略構想策定が重要になる。そのパートナーに選んだのがNECだ。

「生成AIで何ができるか、世の中の誰もわかっていない状況で、まずやってみて学びを獲得することが重要で、一緒に実現するパートナーを求めていました。NEC は日本語性能に優れた生成 AI『cotomi(コトミ)』を開発していたこと、さらにそれを、『つくる』と『つかう』をトップスピードで組織的に実行していたことがパートナーに選んだ理由です。オムロンには生成AIに関する体系的な知見がないのに加え、全社横断型のプロジェクト経験が豊富なわけではありませんでした。そうした不安から、組織実装まで見据えた戦略構想を策定するとともに、プロジェクトをうまく回していくためのアドバイスを得る必要性を感じました」と伊藤氏。

「生成AIを『つくる』と『つかう』の両面で精通している企業はNEC以外にほとんど類を見ません。また、新しいソリューションを最初に自社の課題に適用して得られたナレッジを顧客にフィードバックする『クライアントゼロ』の文化を持つ点も大きな魅力でした」と上渕氏は語る。

NECの伴走支援で「どんな課題も生成AIで解決できるわけではない」という事実を改めて認識できたことが有用だった、と伊藤氏は語る。「NECでは生成AIに『できること/できないこと』を整理しており、PoCを行うユースケースを絞る上で非常に参考になりました」。

一方、上渕氏にとって印象深かったのは、「組織を一気に動かすにはトップの意思が不可欠」との示唆を得たことだったという。「それを受けて経営層にプロジェクトのキックオフイベントに参加してもらったり、メンバー向けにメッセージを発信してもらったりするうちに、経営層もプロジェクトへの関心が更に高まり、さまざまなシーンで取り上げていただくようになったことが、プロジェクトの進展に大きな弾みをつけました」(上渕氏)。

オムロンらしい生成AI活用のあるべき姿を徹底議論

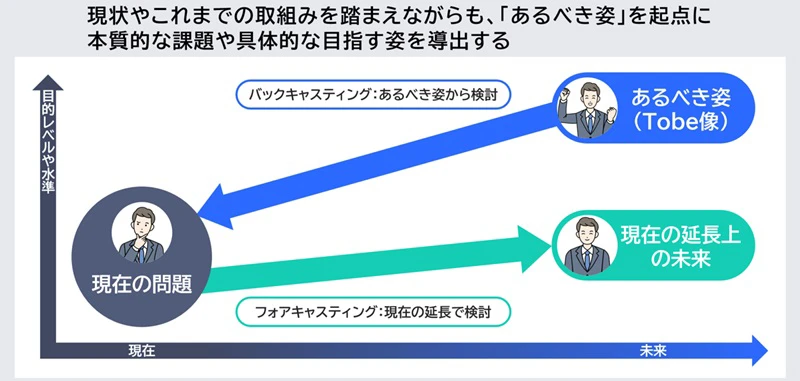

それでは、NECによる戦略コンサルティングで具体的にどのような支援を行ったのか。戦略策定を中心になって伴走支援したNECの町田 正史は、生成AIの活用やプロジェクトの進め方についてこと細かに助言するのではなく、オムロンの「あるべき姿」を明確にするため、経営・事業課題の洗い出しと論点の整理を促すことに徹したという。「重要なのは私どもが取り組みの目的やゴールを設定するのではなく、生成AIの活用を通じて会社をどのような方向へ導きたいかをしっかりイメージしてもらうことでした」。

実際、オムロンの参加メンバーは自社の事業や組織を取り巻く課題について、繰り返し多角的な見地から検証し直したという。

コンサルティングサービス事業部門

戦略・デザインコンサルティング統括部Future Creation Design

ディレクター

町田 正史

生成AIの専門家である佐藤 優理は業務適用に向けたグランドデザインを中心に提言した。

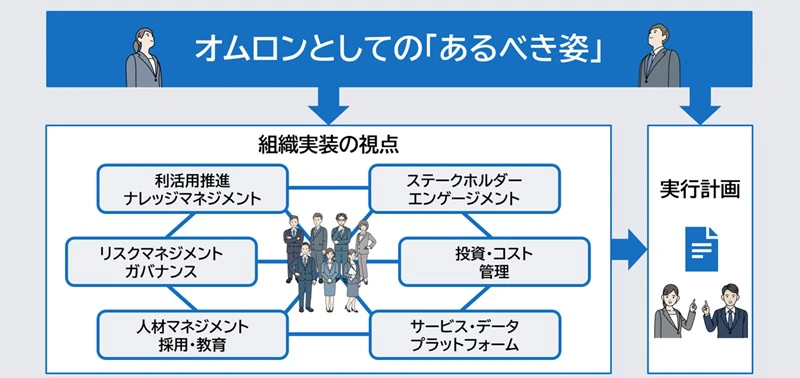

「NECには、生成AI活用にまつわるガバナンスやリスク対策、取り組み成果の社内共有、プロジェクトの予算配分、生成AIを積極的に活用する文化醸成などについての知見が蓄積されています。しかしあくまでも検討事項を提起するための事例紹介にとどめました。オムロンの皆さんが自ら考え、自社にフィットする施策を講じることが大切だと考えたからです」。

コンサルティングサービス事業部門

アナリティクスコンサルティング統括部 上席プロフェッショナル

佐藤 優理

NECの和久井 健彦が力点を置いたのは、「オムロンらしい生成AI活用のあるべき姿」を明らかにし、それを具現化するための組織実装案やプロジェクトの方向性を見定めてもらうことだったという。「その過程では、会社の現状と目指す将来像を行ったり来たりしながら、何をどう変革すれば『あるべき姿』に近づけるかを徹底的に話し合っていただきました」(和久井)。

コンサルティングサービス事業部門

戦略・デザインコンサルティング統括部

シニアプロフェッショナル

和久井 健彦

非構造化データと構造化データを掛け合わせビジネス価値を生み出すには

2024年10月には3シーズン目の活動がスタートし、25のテーマで生成AIの実業務への適用が検証されている。さらなる成果も期待されるが同社の狙いはそれだけではない。「組織があるべき姿を実現するために重要なのは、個々の社員が経営課題や事業課題を主体的に見出し自ら解決策を立案できるようになること。そうした企業風土を培う場としても継続的に運営していきます」と伊藤氏は話す。

さらに、今後はオムロンが以前から力を入れてきたデータドリブン経営の質を高めることにも生成AIを活かしていく予定だ。

「社内に埋もれている自然言語で書かれたテキストや音声、画像といった膨大な『非構造化データ』を、基幹システムに蓄積されている『構造化データ』に生成AIで掛け合わせることで、大きなビジネス価値を生み出せることに気付かされました。これを実現できればこれまでにない新たな洞察が得られ、『次世代データドリブン経営』を実践できるようになるのではないかと思っています」と伊藤氏は期待を寄せる。加えて機会に応じてcotomiの活用も検討していくという。

これを受けNECでも価値創造モデルBluStellar(ブルーステラ)を基軸に、オムロンのDX(デジタルトランスフォーメーション)推進や経営課題の解決に伴走していく考えだ。

本取り組みは動画でもご覧いただけます。

【オムロン株式会社】 NECとともに進める生成AI活用 #戦略コンサルティング [01:00]