アートから広がるビジネス ~未来社会を創るアートのチカラ~

アートを取り入れた地域振興策やコラボ商品の事業化に期待が集まっている。魅力的な作品は人の心を豊かにし、新しいインスピレーションを与えてくれる。ただし、アートを持続的に生み、育てていくためには、私たちの受容性を高めるとともに、利益を上げる経済的な視点も欠かせない。アートの可能性と社会にもたらすインパクト、新しいビジネスの在り方について、ヘラルボニーの松田 崇弥氏とパノラマティクスの齋藤 精一氏が語り合った。

経済と文化の好循環を生み出すエコシステムが必要

――ヘラルボニーもパノラマティクスもアートを軸にしたビジネスを展開していますね。まずそれぞれの活動概要を教えてください。

松田氏:ヘラルボニーは「異彩を、放て。」をミッションに掲げる福祉実験ユニットです。全国の主に知的障害のある作家とアートライセンス契約を結び、美術展を開催や原画の販売を行うアート事業、ホテルや駅などまちを彩るタウン事業、作品をデザインしたグッズを販売するリテール事業などを展開しています(図1)。東京2020パラリンピック閉会式のプロジェクションマッピングも手掛けました。

全国のホテルと提携して客室全体をプロデュースし、作家たちの作品でアートな世界観を演出する。地方のホテルには地場の作家の作品が使われている。宿泊料金の一部はヘラルボニーを通じて作家や福祉施設に還元される仕組みも導入した

ちなみにヘラルボニーとは、重度の知的障害を伴う自閉症の私の兄が子ども時代に日記帳などによく書いた謎の言葉。意味は分かりませんが、兄には心地よい響きなのでしょう。それでこの言葉を社名にしました。一見、意味がないと思えるものを「価値あるもの」として魅せていきたい。社名にはそんな思いが込められています。

代表取締役社長

松田 崇弥氏

齋藤氏:パノラマティクスは、メディアアート・広告・エンターテインメント・建築・都市開発を手掛けるアブストラクトエンジン(旧ライゾマティクス)の社内アーキテクチャ部門です。行政や企業と共に、さまざまな活動をしています。

たとえば、横須賀市とは遊休資産の有効活用を目的に、猿島という無人島を舞台に五感で感じるアートイベント「暗闇の美術島」を開催しています。近年は2025年大阪・関西万博のPLL(People's Living Lab:未来社会の実験場)クリエイターも務めています。

主宰

齋藤 精一氏

――なぜアートを軸にビジネスを行うのか、活動に掛ける思いを教えてください。

松田氏:私の兄には先天性の重度の知的障害があります。小さいころから兄はよく「可哀想」と言われましたが、私と同じ喜怒哀楽の感情を抱いて生きているのに、何が可哀想なのか私にはよくわかりませんでした。障害があっても自立して働ける社会をつくりたい。その思いが、この会社を立ち上げた原点です。

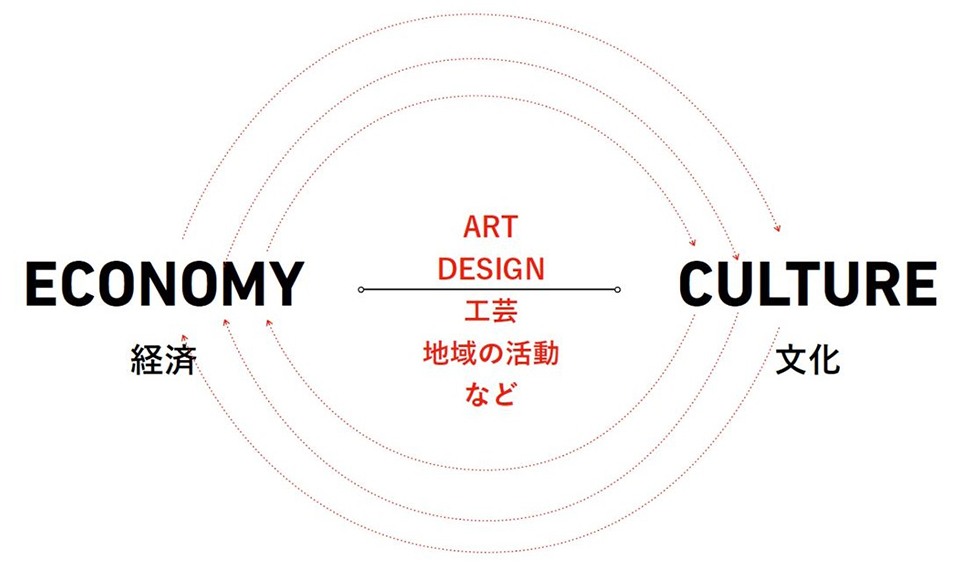

齋藤氏:私は経済と文化をどう結び付けていくかということをずっと考えています。日本は欧米に比べて、文化への理解度が低い。芸術祭を開催するにしても、資金面は行政やスポンサー企業に頼らざるを得ず、それでも赤字ギリギリです。

アートをビジネスとして成り立たせるためには、行政やスポンサー企業の支援だけに頼らず、自分たちでエコシステムを回していくことが重要です。つまり、経済と文化の両方を回していかないといけない。そうしないと持続可能な活動になりません(図2)。

アーティスティックな活動が利益を生むことで、次の活動につながっていく。その作品が人々の目に触れ親しまれることで、文化が育まれていく。アートに対する社会受容性が高まれば、経済的なメリットを享受しつつ持続的な活動が可能になる

障害者支援もこれまでは手を差し伸べるという色合いが強く、経済とはなかなか結び付きませんでした。その点、ヘラルボニーさんは自分たちのエコシステムづくりを進めている。大変すばらしいですね。

アートには人のマインドや社会を変えていく力がある

――アートが持っている力には、どんな可能性があると思いますか。

松田氏:私たちが契約を結ぶ障害のある方は、自分がただ描きたいから好きな絵を描いている方が多いです。ボールペンでひたすら黒丸を描く人もいますが、それをキュレーターが見て評価されるとアートになる。違いや特殊性が価値を持つわけです。その意味で、アートは“魔法”みたいなものだと思いますね。

齋藤氏:つくり手の視点に加え、作品を見る受け手側がどう感じるかもアートを語る上では非常に重要です。見る人が作品に魅力を感じたり、感動したりしなければ、アートは成り立たないからです。

ある作品を見た人が、そこから何かインスピレーションを得る。それが一人ひとりのマインドや行動の変容につながる。長い目で見れば、それが社会や人々の価値観を変えていく。アートにはそんな力があると思っています。

人それぞれ見えているものは違います。アーティストには、独自のレンズを通して見えるものを表現してほしい。受け手側はそれによって新しい視座や気付きを得て、地域との対話や自分自身との対話につなげてほしいですね。

作品は何も絵や音楽である必要はありません。表現手段は何でもいい。SNSでメッセージを発信することも、それが力を持てば立派なアートだと思います。テクノロジーの活用での意思を伝える可能性が広がったことで、ある意味、「誰もが魔法を使える時代になってきた」と言えるのではないでしょうか。

――アートにはいろんな表現手段があるということですが、一方でデザインという表現手段もあります。齋藤さんはアートとデザインの違いをどのように定義していますか。

齋藤氏:アートかデザインかはつくり手の哲学によると考えます。明確な境界線を切って定義するのは難しいですね。

私の見解としては、アートは個人目線で成り立つもの。本人がアートだと思ったら、それはアートです。一方のデザインは受け手との間である程度の合意形成がされていて、社会をより良くしたいという意図があるもの。不便なものが便利になったり、悲しんでいる人が笑顔になったりする。アートが問題提起だとしたら、デザインは問題解決。そんなふうにとらえています。

ファンと作家がつながるファンダムエコノミーに期待

――そのアートをビジネスに昇華するためには、テクノロジーの活用も必要だと思います。どのようなテクノロジーに期待していますか。

齋藤氏:たとえば、芸術祭のKPIは多くの人に来訪してもらうことですが、最近は果たして本当にそうなのかと思い始めています。大切なのは「どれだけの人にインスピレーションを与えられたか」ではないでしょうか。

最近はデジタルの世界が拡張しており、デジタルによる体験や鑑賞も可能です。NFTやメタバースの活用を支える分散型インターネット技術のWeb3、DAO(分散型自律組織)のような仕組みが重要になってくるでしょう。これと併せて「ファンダムエコノミー」にも期待しています。

――ファンダムエコノミーとはどういうものでしょうか。

齋藤氏:熱心なファンやグループに支えられて成り立つ経済圏のことです。世界的に著名な編集者ケヴィン・ケリー氏が言った「アーティストは1000人の忠実なファンがいればオンラインで生計を立てることができる」という言葉が象徴的です。テクノロジーが進化・浸透していけば「このアーティストだから支えたい」と考えるファンの新たな経済圏も生まれやすくなると思います。

松田氏:ファンダムエコノミー的な仕組みは、ヘラルボニーの活動にすごくマッチしたものだと思います。実はヘラルボニーに対する作品提供の依頼は増えているのですが、作家個人への仕事はまだ少ないのが現状です。ファンダムエコノミーが広がっていけば、障害のある方のアートの可能性も大きく広がりそうです。

齋藤氏:ファンダムエコノミーが成り立てば、マイノリティという言葉自体が陳腐なものになるでしょう。違いが価値観を持ち、経済的に一人立ちできれば、マイノリティはもはやマイノリティではなくなるからです。アーティストの立場だけでなく、私たちの考えも大きく変わっていくのではないでしょうか。

――今後のビジネス展望や社会への期待を教えてください。

齋藤氏:欧州はアートが生活の中に入り込んでいて、誰でも気軽に親しめる。これは長年の文化によって築かれたもの。すぐに日本に根付かせるのは難しいですが、アートをもう少し生活に近いところに置いて、日常との距離感を縮めていきたい。

芸術祭や美術展を支援することは、アーティストを支援するだけでなく、作品に親しみたいという人を支援し、社会を豊かにすることにつながります。企業側もアート活動の支援をESG経営の一環と位置付けてほしいなと思っています。

松田氏:私も同感です。アートがもっと身近になれば、障害者のアートという色眼鏡を外して、純粋に作品に接してもらえる。実際、ヘラルボニーが開催した美術展で作品を見て、アーティストが知的障害のある方だと後から知って驚かれる人が少なくありません。

アートを通じて、障害のある方への「可哀想バイアス」を払しょくし、一等地といわれるようなオフィス街で障害のある方が“当たり前”に働ける社会をつくりたい。

齋藤氏:今回、松田さんのお話を伺って、私自身、新しいインスピレーションをもらいました。

私たちにできることは、小さくてもいいから、まずアートに触れる機会をたくさんつくっていくことですね。パノラマティクスがPLLクリエイターを務める2025年大阪・関西万博もうまく活用したい。これからも互いに未来志向で、アートによる新しいビジネスの可能性を探求していきましょう。