金融機関とテクノロジー企業の生成AIへの向き合い方

適用業務が拡大する生成AI

SMBCグループとNECが語る、活用のポイントとリスクへの備え

著作・制作 日本経済新聞社(2025年日経電子版広告特集)

SMBCグループは生成AI(人工知能)の先進ユーザー企業である。最新技術を活用し、金融だけでなく、幅広い分野でのビジネスモデル変革に取り組む。一方、NECは独自開発の生成AI「cotomi(コトミ)」の進化を加速させながら、多くの企業における幅広い業務での生成AI導入を支援している。生成AIをビジネス価値につなげるためには、どのような考え方が求められるだろうか。また、生成AIが多様な分野で実績を上げる一方で、潜在的なリスクに向き合うためのポイントとは何か。SMBCグループとNECのキーパーソンに聞いた。

SUMMARY サマリー

SPEAKER 話し手

三井住友フィナンシャルグループ

高松 英生氏

常務執行役員

NEC

岩井 孝夫

Corporate SVP

金融ソリューション事業部門長

生成AIを活用してオーダーメイドの提案書を作成

――まず、SMBCグループにおける生成AIへの取り組みについてうかがいます。

高松:SMBCグループでは、2年ほど前から生成AIを活用しています。主な目的は、社内業務の効率化と新たなサービスづくりです。社内業務の効率化については、数多くある情報の中から、自分がほしい情報を入手するスピードが格段に向上しました。多くのグループ会社で使えるようにしていますので、2年間でかなり利用件数が伸びています。また、オペレーションの効率化も以前から進めていますが、生成AIを活用することにより、これまで手をつけることが難しかった「多品種少量型」のオペレーションも効率化できると考えています。単純なIT化が難しく、従来は人手で処理していた業務です。ここに生成AIを適用して自動化を図ることにも取り組んでいきたいと考えています。

現段階で生成AIを活用してお客様へ直接サービスを提供することは、生成AIの正確性を考えるとまだ難しいところですが、生成AIを活用してお客様へより良いオーダーメイドの提案を行うことはできます。従来は人手で取引履歴などの社内情報、金利など世の中の経済動向をかき集めた上でお客様向けの提案書を作成していましたが、特に米国などの海外では生成AIを使うことで、より多くの情報に基づいて、個々のお客様の様々なニーズに寄り添った提案を行うことができるようになってきています。もちろん、人による提案内容の確認プロセスは必須です。

常務執行役員

高松 英生氏

――NECは生成AIのユーザーであるとともに、様々な顧客に技術を提供する立場でもあります。

岩井:生成AIの大きな特長の一つは、特別な知識がなくとも普段通りの言葉を使って操作ができること。その使いやすさもあって、ChatGPTの登場以来、生成AIの活用は急速に普及しつつあります。最近は適用業務も大きく広がりました。現在、社会やビジネス、人々の暮らしが生成AIを前提に大きく変化しつつある。そんな実感があります。

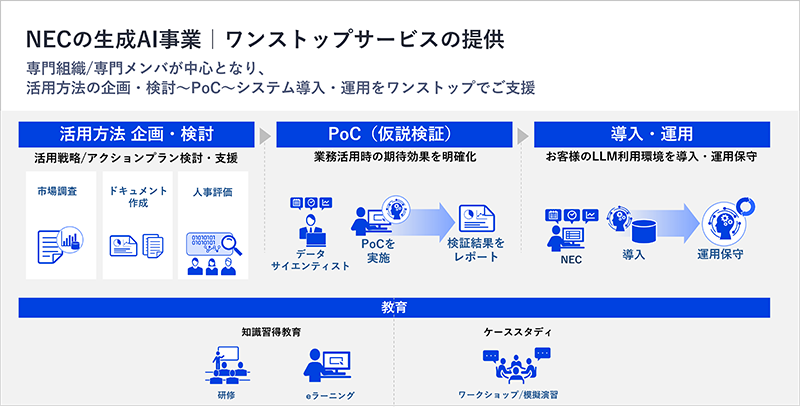

2023年、NEC開発の生成AI「cotomi」をリリースしました。導入実績は着実に増えており、幅広い業界・業種で活用されています。NECは数十年前からAI事業に取り組み、この分野で知識の厚みがあります。同時に、幅広い業界における業務知識も豊富。ビジネスで生成AIを活用するためには、技術的な課題の理解と安全性の確保が重要ですが、NECはこれらの知見を組み合わせて、より多くのお客様に生成AIを提供していきたいと考えています。金融業界においての取り組みとしては、cotomiを活用した社内規定類の情報検索やバーチャル上長モデルの作成、顧客応対などの検証を進めており、お客様から、想定よりも回答精度が高いとの評価をいただいています。また、安全・安心なLLM(大規模言語モデル)の開発を軸に、コンサルティングから、環境構築・運用、教育サービスにいたるまで、ワンストップで支援することも可能です。

Corporate SVP

金融ソリューション事業部門長

岩井 孝夫

注目度高まるAIエージェントの可能性

――生成AIの業務適用は、どの程度まで進んでいるのでしょうか。

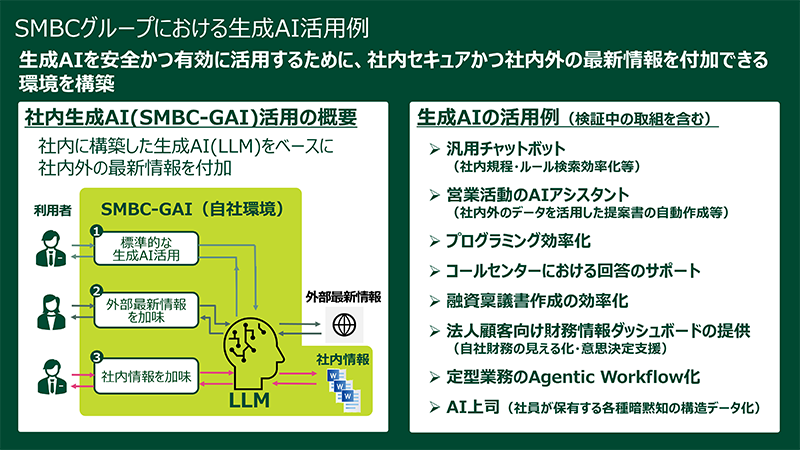

高松:当社はNECのサポートを得て、社内に生成AIの専用環境を構築しました。この環境は社内に閉じていますので、私共のビジネスにかかる情報も扱うことができます。一方で、生成AIがWebなど外部の最新情報を取り込みつつ、社内の情報も加味して最適な回答を出せるようにしています。これにより、生成AIの機能を安全かつ十分に活用できます。この環境を基盤に、融資などのルール検索や文書作成、プログラミング、翻訳など多くの業務で生成AIを活用しています。

そのほか、いくつかの業務で生成AI適用も進めています。企業向けの新しいサービスとしては、CFO(最高財務責任者)向けの財務情報ダッシュボードがあります。自社の財務状況を可視化するとともに、財務戦略の立案を支援するサービスの提供を始めています。

岩井:私たちが最も注目しているのは、AIエージェントです。ユーザーが依頼内容をテキスト入力すると、AIがタスクを分解し、必要な業務プロセスを自動で設計。さらに、各タスクに適したAIやITサービスを選択し、業務を自動で実行します。AIエージェントを活用することで、高度な専門知識がなくても経営計画や人材戦略、マーケティング戦略などを策定することができる。様々な業種で今後AIエージェントの導入が進むでしょう。当社はすでにAIエージェントを活用したサービスをお客様向けに提供しています。

また、NECとしても、CFOや財務部門向けのサービス提供を進めています。経営層向けにビジネスKPIを可視化する「NEC Financial Insights」は、海外での提供を始めており、今後のさらなる機能強化として生成AIの活用を計画しています。生成AIによる財務状況の予測を実現することで、より戦略的な意思決定のサポートが可能になります。

――SMBCグループは生成AI活用に向けて、2028年度までの期間で500億円の投資枠を設定したと発表しました。

高松:生成AI投資枠を新たに設けました。これは生成AI活用のスピードを上げるためです。現時点で使い道がすべて決まっているわけではありませんが、金融に限らず、幅広い分野のビジネスモデル変革に挑戦しています。例えば、現在、外部委託しているバックオフィス業務などを、AIエージェントに代替できるかもしれません。完成度が十分に高まれば当社に導入することもできますし、汎用的なサービスとしてお客様に提供することもできるでしょう。

社内では多くの社員が生成AI活用のアイデアを検討しており、それらのアイデアを実現するために、社長に直接プレゼンをする機会を設けています。その結果、投資の決定を受けてプロジェクトを迅速に進められるような枠組みを設けています。また、デジタル領域での事例にはなりますが、プロジェクト推進にとどまらず別会社を設立し、提案者の若手社員が提案した事業の社長を自ら務めているケースもあります。

生成AIを正しく恐れ、正しく使う

――NECのcotomiは最初のリリース後も進化を続けています。

岩井:高速でありつつも、性能強化したcotomiの提供を2024年12月から始めました。これにより適用領域が広がります。グローバルのベンチマークでも他の生成AIと遜色ないレベルに達しており、お客様からも好評を得ています。これらは、クラウドだけでなく、オンプレミス版としての提供も可能です。後者は完全に閉じた環境で利用できるので、機微情報を扱うお客様から多くの問い合わせをいただいています。

――生成AIにはリスクもあります。ルールやガバナンス整備の観点ではどのような工夫をしていますか。

高松:「生成AIを正しく恐れ、正しく使う」というのが当社の方針です。その活用当初から、社内ルールを明確に定めました。まず、生成AIの回答を鵜呑みにするのではなく、その妥当性などを自分で確認する。生成AIを用いて文書などを作成した場合、文責は当人にあります。著作権への注意も欠かせません。また、使用するAIモデルの妥当性は社内で審査しています。AIや生成AIについては国・地域による法規制の違いがありますので、社内一律のポリシーのもと、各国・地域の基準にも準拠するようにしています。また、ルールを作成するだけではなく、ルールを定着させるための社員向け研修も行っています。この研修ではルールの徹底と、生成AIの上手な活用方法について、説明しています。

岩井:生成AIが誤った情報を生成してしまうハルシネーションは重要な課題です。2024年秋には、その対策機能の提供を開始しました。ハルシネーションを相当程度低減できますが、ゼロになるわけではありません。そこで、SMBCグループのようなルールづくりが不可欠です。NECはお客様に対して、ルールやガバナンス体制づくりのサポートも行っています。

――最後に、今後の生成AI活用についてうかがいます。

岩井:すでに全社で生成AIを活用していますが、社員のスキルをもう一段レベルアップすることで、お客様により大きな価値を提供していきたい。現在、社内では営業、コンサル、システムエンジニアをはじめとする多様な職種に対して、生成AI技術に関する体系的な研修プログラムを積極的に展開しています。生成AI時代の人材育成は、すべての企業にとって大きなテーマです。NECはこの観点でも、お客様への支援サービスを拡充しています。

高松:生成AIを活用することによって、人はより創造的な業務に集中できるようになるでしょう。お客様に対するサービスの質を高めるとともに、当社としては、これまで以上に世の中のお役に立てる存在へと進化していきたい。そのためには、すでに整備が進んでいる構造化データのみならず、社員が持っているスキルや知識などの非構造化データを生成AIに活用できるようにしていくことも重要と考えています。おそらく、多くの企業が同じ考えではないでしょうか。