地域金融機関が変われば、地域も変わる

15の金融機関が参加した「生成AI共同研究会」

地域金融機関の間で生成AIへの関心が高まっている。すでに実証実験、実業務への適用も始まろうとしている。一方で、業務適用に向けた検討課題も少なくない。そこで、地域金融機関とNECは2024年7月、「地域金融機関 生成AI共同研究会」を立ち上げた。生成AIの知見や事例を共有・蓄積することで、各金融機関は次のステップに進もうとしている。

ホワイトペーパー:

「地域金融機関 15 社と NEC による共同検証、ナレッジ共有、人材育成に向けた取り組み」

SPEAKER 話し手

京都中央信用金庫

森本 莉理華氏

デジタル戦略部

一般社団法人

金融データ活用推進協会

岡田 拓郎氏

代表理事

NEC

杉山 洋平

デジタルファイナンス統括部

ディレクター

境 辰也

コンサルティングサービス事業部門

アナリティクスコンサルティング統括部

データサイエンティスト

(データサイエンスコンピテンシーセンター)

地域金融機関の業務に生成AIを適用する

――「地域金融機関 生成AI共同研究会」が生まれた経緯などを教えてください。

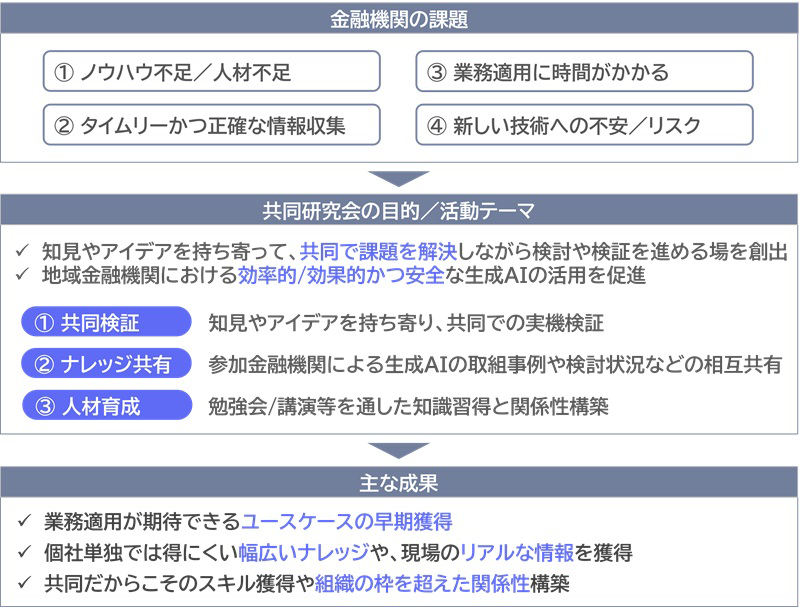

杉山:NECは2024年7月、地域金融機関とともに研究会を立ち上げました。生成AI関連の技術の動きは速く、情報が整理されていない部分もあります。生成AIの業務適用を検討している地域金融機関は少なくありませんが、「個社のノウハウだけで対応するのは不安」といった声を聞くこともありました。そこで、地域金融機関と一緒に共同研究会を始めようということになり、12地方銀行と3信用金庫に参加いただきました。活動テーマは3つ。共同検証、ナレッジの共有、人材育成です。

森本氏:信用金庫の強みはお客様との距離の近さです。生成AIを活用して業務効率化が実現すれば、お客様と向き合う時間をより増やせるでしょう。庫内で検討を進める中で大きな可能性を感じる一方、未知の領域ということもあり、業務適用の課題は少なくありませんでした。そんなときに研究会のことを知り、参加を決めました。研究会ではNECから先端技術動向の説明を受けたり、他の金融機関と取り組みの状況や課題感などを共有したりしています。非常に有意義な機会です。

個社では限界があるものの非競争領域を定義しやすい面も

――研究会開始から7カ月ほどですが、どのような成果が出ていますか。

境:主に2点です。第1に、融資稟議などコア業務への生成AI適用に向けた検討課題、工夫点などを整理しました。また、生成AIを業務活用するユーザーの負担を軽減することも重要です。そこで、UIや情報取得方法など利便性向上に関する要素も整理しました。第2に、業務適用を前提とした課題や対策などを共有することができました。参加メンバーは、各金融機関で生成AI導入を推進する立場の方々です。普段からみなさんが考えていることを共有し、メンバー間の関係性を構築することができました。

岡田氏:FDUA(金融データ活用推進協会)は金融機関におけるAI・データ活用の推進に取り組んでいますが、私の知る限り、地域金融機関が参加する生成AIの共同研究会は日本初ではないかと思います。境さんの挙げた2点は素晴らしい成果だと思います。特に、金融機関の横のつながりが生まれたことは重要。新たな課題に直面したとき、技術面ではNEC、業務面では他の金融機関に相談相手がいることはとても心強いと思います。メガバンクなら独自で生成AIに取り組むこともできるでしょうが、地域金融機関の場合、個社でできることには限界があります。一方で、非競争領域を定義しやすく、コラボレーションを進めやすい面もあるかもしれません。

24年度に多く見られた実証実験25年度は業務適用が本格化する

――15の地域金融機関が集まる研究会となると、その運営にはご苦労もあったのではないですか。

杉山:生成AIへの関心が高い点は共通していますが、取り組み状況にはバラツキがあります。研究会へ期待する内容にも違いがあります。そこで、序盤にスキルを底上げする勉強会を開いたり、個社ごとの事情を踏まえた説明・アドバイスなどを行いました。また、事例を共有する際には成功要因だけでなく、試行錯誤や苦労したことなども話してもらいました。生成AIの業務適用だけでなく、組織的なサポートや推進体制づくりを含め、幅広く知見を共有することにも心掛けました。

岡田氏:地域金融機関全体を俯瞰すると、24年度は実証実験への取り組みが多く見られました。ただ、その進捗に違いがあるのは当然でしょう。25年度は、業務での生成AI活用が本格化する年になります。次のステップに進む上で、研究会のタイミングもよかったと思います。

――京都中央信用金庫でも実証実験を実施したそうですね。

森本氏:24年度、半年間の実証実験を行いました。本部では文書生成や要約、営業店では営業活動支援へのニーズが顕著であり、業務特性の違いが明確に表れる結果となりました。今後、本格活用の段階では、法務、人事、審査部門での定型業務や、企画部門のアイデア出しといった領域を想定しています。また、お客様対応では、顧客属性に最適化されたサービスの提供を実現することで、満足度向上を図れるのではないかと考えています。

地域金融機関の変革が地域の活性化につながる

――生成AIの適用業務はどのように拡大するでしょうか。また、金融機関の業務は生成AIによってどのように変わっていくのでしょうか。

境:従来のチャットベースでの活用を超え、今回検証した融資稟議などのコア業務での活用が進んでいくでしょう。さらに、生成AIが社内外の様々なシステムと対話しながら意思決定や推論をする「AIエージェント」など、生成AIに関する多くの技術開発が加速していくことが想定され、これらの新しい技術の活用を前提とした業務全体の最適化が進んでいくのではないでしょうか。

岡田氏:金融機関の定型業務は多いので、生成AIが担う役割は確実に大きくなるでしょう。そして、人間はより高度な業務にシフトします。森本さんの話にあったように、顧客との関係強化も重要なテーマです。地域金融機関は将来、「地域総合商社」のような存在に進化するのではないかと私は考えています。地域のあらゆるニーズやリソース、様々な情報をもとに、顧客に最適な提案を行うというイメージです。人間の頭にすべての情報を詰め込むことはできないので、生成AIのサポートは欠かせません。

森本氏:やがて、生成AIは職員の有能なアシスタントのような存在になるのではないか。中長期的には、そのような将来像を描いています。

杉山:地域金融機関のみなさんがより高付加価値の業務に集中できる環境が整えば、顧客企業はもちろん、地域の活性化にもつながるでしょう。私たちが目指すのは、そのような地域社会の姿です。これらの課題意識に共感いただける地域金融機関は少なくないと思います。共同研究会としては検証報告などの情報発信に努めつつ、一緒に生成AIの活用によるビジネス変革に取り組む仲間を増やしていきたいと考えています。

「地域金融機関 生成AI共同研究会」ホワイトペーパー

「地域金融機関 生成AI共同研究会」では、地域金融機関15社とNECが一体となって、共同ならではの「検証」「ナレッジ共有」「人材育成」等の取り組みを7か月に亘って実施しました。今回、研究会で実施した活動内容や検証結果をホワイトペーパーとして公開しました。金融機関をはじめ、他業界の企業の方々にも参考になれば幸いです。

ホワイトペーパー:

「地域金融機関 15 社と NEC による共同検証、ナレッジ共有、人材育成に向けた取り組み」

PR TIMES:NEC、「地域金融機関 生成AI共同研究会」のホワイトペーパーを公表