データマネジメントで新たな価値を

システム整備から文化醸成まで先行企業が語るポイントとは

データの重要性を認識していない企業はもはやいないだろう。しかし、「データから価値を引き出す取り組みが進まない」と課題を訴える企業は少なくない。そこで参考にしてほしいのが先行企業の事例だ。NECは経営難を背景に構造改革に踏み切り、データドリブン経営の実践に舵を切った。それを支えるためにデータやシステムの整備、さらには人材育成や文化醸成も含むデータマネジメントの高度化を進め、大きな成果を上げている。現在は、その経験を活かして伴走型のデータマネジメントコンサルティングも提供しているという。NECのデータマネジメントの確立をけん引しているリーダーと顧客のデータマネジメントを支援しているコンサルタント、2人のキーパーソンにNECのデータ活用の経験と成功のポイントを聞いた。

データを価値に変えるために欠かせない取り組みとは

多くの企業がデータ活用に取り組んでいる。その取り組みにまつわるさまざまなニュースや記事の中で「データは21世紀の石油」という表現を一度は耳にしたことがあるはずだ。石油は、モノの大量生産や交通・輸送の活発化、科学や医療の発展など、私たちの暮らしに膨大な恩恵をもたらした。データに、それに等しい価値があるというのだから活用しない手はない。

しかし、石油が原油のままでは、ただの黒い液体でしかないように、データもそのままでは価値を生み出さない。石油が精製技術によってガソリンやプラスチックなどに生まれ変わるように、データも価値に変えるためのプロセスが必要だ。それが「データマネジメント」である。

カーボンニュートラル、少子高齢化による人手不足、医療や教育の格差など、現在の社会が抱えているさまざまな課題の解決においてもデータは重要な役割を果たす。貴重な資源であるデータを価値に変えるために、どのようなデータマネジメントを実現するかは、社会全体の大きなテーマといえよう。

構造改革の一環としてデータドリブン経営を実践

データマネジメントの重要性にいち早く気付き取り組みを始め、既に成果に結びつけているのがNECだ。

2022年4月、NECはデータドリブン経営の実践を掲げてデータマネジメントの中心を担う専門組織を立ち上げた。背景にあったのは強烈な危機意識だ。「2010年代後半、NECの業績は悪化の一途をたどっていました。社員のエンゲージメントも極めて低く、このままでは存続すらあやうい。そう考えた当時の経営陣が構造改革に着手しました」と当時から現在までデータマネジメントに携わってきた川嶋 葵は話す。

データ&アナリティクス統括部

データマネジメントグループ

ディレクター

川嶋 葵

経営陣たちは合宿も行いながら議論を重ねて、NEC の存在意義から再考した。そして、戦略・文化・人の変革が重要と考え、社員との対話を繰り返したり、人事制度や働き方を見直したりするなど、さまざまな施策に全方位から取り組んだ。その中の1つが、勘と経験に頼るのではなく「ファクト」、つまりデータを根拠に意思決定を行うデータドリブン経営の実践だった。

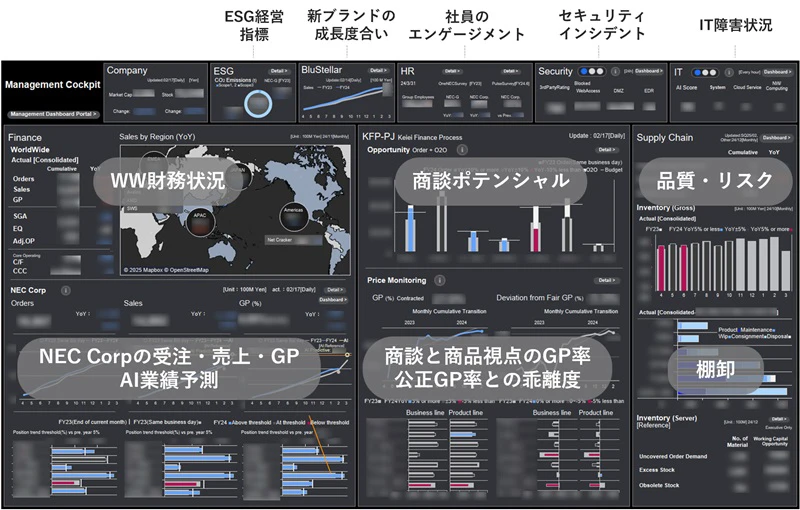

それ以来、NECは試行錯誤しながら企業変革を推進し、業績回復や社員のエンゲージメント向上など、明確な成果につなげてきた。データドリブン経営においても、さまざまな試行錯誤を繰り返しており、データマネジメントの高度化のための取り組みは現在も続いている。「データマネジメントには正解もゴールもありません。例えば、生成AIのように新しく登場した技術をどのように取り入れるかなど、次々に新しいテーマが浮かび上がってきます。最近、NECは『CEOの視座・視点でのインサイトを自動発信する、森田CEO AI』を経営コックピットに組み込みました。最初から完璧を目指すのではなく、まずは30点でもリリースし、フィードバックを得ながら改善していく『Quick Winと改善』が大切です」と川嶋は言う。

経営層も社員も見るデータは1つ

NECのデータマネジメントを象徴する仕組みの1つに社内のさまざまなデータを一目で確認できるダッシュボードがある。「経営陣なら事業の全容を示すデータ、営業部門なら売上、人事部門ならエンゲージメント指標というように、ダッシュボードに表示されているデータは役割に応じて異なりますがデータの源泉は同じ。経営層から社員まで同じデータでファクトに向き合っています」と川嶋は説明する。

以前のNECは、データを活用したくても必要なデータが見つからなかったり、使うための加工に時間がかかったりしていた。また同じデータでも入手元が複数あり、どれが正しい数字なのかわからないという場面に出くわすこともあった。そこで「One Data」「One Place」「One Fact」の3つのキーワードを掲げて、データの整理を進めた。

「役員クラスの者がデータオーナーとして責任者を務めてデータを管理。そのデータをOne Data Platformと呼ぶ全社的なデータ利活用基盤に集約する。そして、経営層も社員も全員がこのプラットフォームにアクセスして、同じ事実認識に基づいて意思決定を行う。標準化したデータは“揺るがない存在”という意味合いで『神様データ』と呼んでいます」と川嶋は述べる。

ハード面での整備に加え、ソフト面である「データ活用文化(カルチャー)の醸成」にも取り組んでいる。どんなにデータやシステムを整えても、それらが使われなければ、価値にはつながらないからだ。しかし、文化の醸成と定着にはいくつかの壁がある。一度は活用してもその後の継続的な活用につながらない、活用したいがスキルが足りない、もしくは活用方法がわからないなどである。NECは、経営層から現場まで意識を変革するためのワークショップを開催したり、現場で指南役や推進役を務めてもらうキーパーソンを選抜し、先行してスキルを習得してもらったり、さまざまな施策を企画して壁を乗り越え、文化の醸成を進めている。

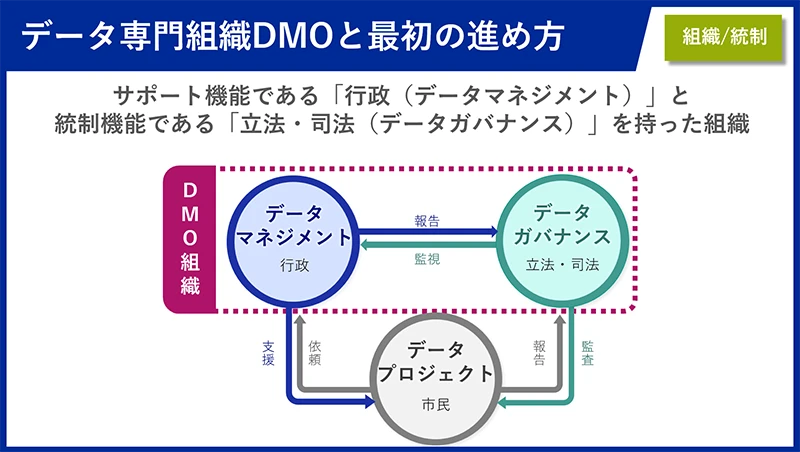

これらの取り組みを中心になって推進してきたのがデータの専任組織データ&アナリティクス統括部である。「いわゆるDMO(データマネジメントオフィス)の役割を果たす組織ですが、NECは『ビジネスとITを結びつける役割』を強く意識してデータ&アナリティクスと後に名を改めました。データ活用を支援するデータマネジメントに加え、方針や制度・ルール策定などを行う『データガバナンス』機能も持ち、データ活用を統制する役割も担っています。これらの取り組みは多岐にわたりますから、専任組織を立ち上げたことは、今振り返っても重要なポイントだったと思います」(川嶋)。

自身の試行錯誤の経験を顧客に提供

NECのデータマネジメントでさらに印象的なのが、自身の経験を活かしたデータマネジメントコンサルティングを顧客企業に提供している点だ。

「NECは自身をゼロ番目のクライアントと位置付ける『クライアントゼロ』の考え方のもと、最先端テクノロジーを活用した課題解決に率先して取り組み、その経験をお客様や社会に還元することを宣言しています。データマネジメント分野も例外ではありません。私たちコンサルタントと川嶋たちデータマネジメントグループのメンバーが協力しながら、無数の試行錯誤の上に築いた経験を活かした支援を行っています」と下條 裕之は述べる。

NECのデータマネジメントコンサルティングを利用している顧客からは、机上の空論ではなく、自身の経験を通じたノウハウは説得力があるといった評価を得ている。自力で取り組みを開始し、頓挫してしまった企業が“てこ入れ”を期待して依頼してくることも多いという。

アナリティクスコンサルティング統括部

データマネジメントグループ

ディレクター

下條 裕之

顧客の自走を目指して伴走型の支援を実践

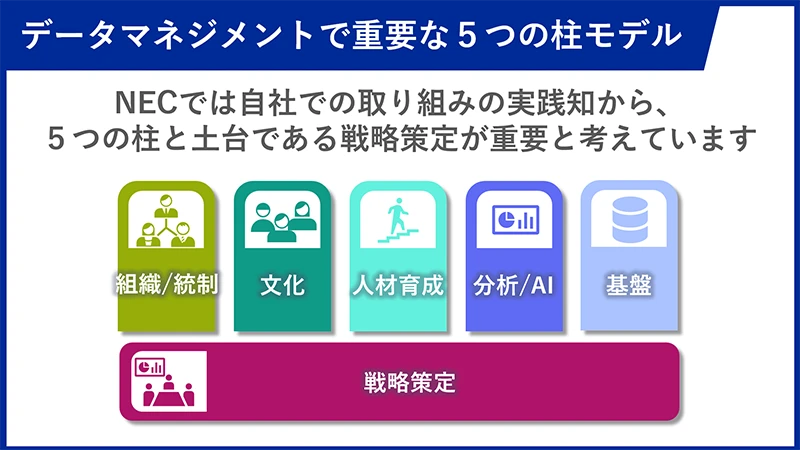

NECのデータマネジメントコンサルティングは「組織/統制」「文化」「人材育成」「分析/AI」「基盤」の5つの柱を重視している。5つの柱は、それぞれが相互に作用してデータマネジメントを支える。

ただし、どのように優先順位を付け、どこから開始するべきかは企業によって異なる。「業種や業界、既存のデータ環境やシステム環境など、企業の置かれている状況は千差万別だからです。ダッシュボードのような目に見える仕組みを作った方が理解を得やすい企業もあれば、統制のためのルール作りなどからじっくり取り組んだ方が確実に前進する企業もあります。もちろんNECで成功した方法が常にそのまま通用するとも限りません。私たちコンサルタントは、そのことをまずお客様に伝え、理解してもらっています。その上でNECの経験とさまざまな企業に対して支援を行ってきたコンサルタントのノウハウを組み合わせながら、お客様に合わせた最適な方法を考えて提案します」(下條)。IT企業、一般企業、コンサルティング企業など、異なる出身を持つ多様なコンサルタントが在籍していることも、提案の引き出しの多さにつながっている。「川嶋が述べたとおり大切なのはQuick Winと改善。小さくてもいいから、まず実行することが何より重要です」と下條は続ける。

「伴走型」もNECのコンサルティングの特徴だ。

「実はデータマネジメントは『外注はするな』と言われることがあります。業務やビジネスを理解していないとデータの意味や背景がわからない、セキュリティへの配慮が必要といった理由ですが、外注に依存すると知識やスキルが育たない、全社の理解や文化醸成が進まないということも理由です。ですから、NECの伴走はNECが代わりにやるのではなく、『お客様が自走できるようになること』を目標に据え、登山者とガイドのような関係でデータマネジメントプロジェクトに共に取り組みながらアドバイスしたりします」と下條は言う。

AIの活用がさらに進み、それを前提にしたデータマネジメントが求められるようになるなど、データマネジメントに求められる要求は刻々と変わっている。今後もNECはクライアントゼロの考え方のもと、まずは自身が変化への対応に率先して挑戦し、さらに経験を通じて得た知見を顧客や社会に提供。データによる社会課題の解決をリードしていく構えだ。

- 参考: 自社をゼロ番目のクライアントとする「クライアントゼロ」で最先端の社内DXを推進

- 参考: データドリブン経営を支えるデータマネジメント

- 参考: 【動画+資料】 NECが提唱する新しいデータマネジメントモデル

- 参考: お客様を未来に導く価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」