SDGs・ESG×レゴ®ワークショップ

体験レポート(脱炭素編)

「気候変動」から「気候危機」へ。気候変動リスクの高い国 世界第4位の日本の私たちにできること

wisdomでは、レゴブロックを使って楽しみながら、SDGsについての理解と気付きを深める「SDGs×レゴ®ワークショップ」を定期的に開催している。2021年9月21日には、気候変動にフォーカスした「脱炭素編」をオンラインで行った。本ワークショップは、SDGsの13番目の目標である「気候変動に具体的な対策を」にフォーカスし、脱炭素社会の実現に向けて歩み出すきっかけを提供しようというもの。多くの受講者が、レクチャーとワークを通じてSDGsの世界を体感した。その内容について誌上レポートする。

今、なぜ世界を変えることが必要なのか?

「SDGsとは、一言でいえば“世界を変える(Transform)ための目標”です。この1年半、世界そのものがコロナ禍によって大きくTransformしつつあり、企業もTransformを迫られています。SDGsは、どのような世界へのTransform=変革を目指しているのか。それは、“誰一人取り残さない世界”の実現です。今日は『気候変動が進む地域において、どんな人が取り残されてしまうのか』という点に焦点を当て、その現象と原因をブロックでつくることにチャレンジしていただきます。SDGsや脱炭素が、みなさんとどうつながっているのか。脱炭素を実現するために、デジタルを使って何ができるのか。そのヒントを、今日のワークショップで見つけていただきたいと思います」

ワークショップの冒頭で、進行役の井澤 友郭氏は、本ワークショップの目的をこのように説明した。

事務局長

井澤 友郭 氏

なぜ、我々はTransformを急がなければならないのか。「それは、“環境への負荷”と“資源の枯渇”という2点において、人類がまさに限界を迎えているからです」と井澤氏は指摘する。

現在、人類の生活を維持するために必要な土地・水域の面積(ecological footprint)は、地球1個で生産できる生物資源の量(biocapacity)を大きく上回っており、「2030年には地球が2個必要になる」といわれている。そして、地球が1年間に再生できる生物資源を、人類がすべて使い果たした日のことを「アース・オーバーシュート・デー(Earth Overshoot Day)」という。

2019年には7月29日に1年分の資源を使い果たし、とうとう8月を切る事態となった。ところが、翌2020年のアース・オーバーシュート・デーは8月22日と、1カ月近い“改善”が見られている。(出典:Global Footprint Network)

「その原因となったのが、新型コロナウイルスです。昨年、インド北部の町で、200 kmほど離れたヒマラヤ山脈が見えたというニュースが話題になりました。新型コロナウイルス感染防止のためロックダウンが行われたことで、大気汚染が一気に改善したのです。これは、『工場を閉鎖し道路からクルマが消えると、自然環境が回復する』ことを実証することになりました。しかし、2021年のアース・オーバーシュート・デーは7月29日と2019年水準に戻り、その効果は1年しかもちませんでした。結局、我々のライフスタイルや価値観が大きく変わらない限り、地球が直面している問題は解決しないことが明らかになったのです」(井澤氏)

新型コロナウイルス感染拡大のようなパンデミックを予測するのは困難だが、気候変動や資源の枯渇は、予測が可能な未来だ。「IPCCは第6次報告書の中で、『2021年から40年にかけて、世界平均気温の1.5℃上昇はほぼ避けられない』『それによって、極端な高温現象(熱波など)の発生頻度が8倍に跳ね上がる』とのシミュレーション結果を公表しました。つまり、気候変動の問題では、CO2の排出量を減らす“緩和策”とともに、1.5℃上昇による気候災害に備えるための“適応策”も大事なポイントとなります」と井澤氏は解説する。

気候変動が世界や日本に与える影響とは

気候変動は異常気象の多発と災害の激甚化をもたらし、欧州の一部のメディアは、「気候変動」ではなく「気候危機」という表現を使い始めた。日本は「気候変動のリスクが高い国」としては世界第4位にランクされ、なかでも水害リスクの深刻さが指摘されているという(出典:Germanwatch「世界気候リスク指標2021」)。

例えば気候変動が進み気温が2度上昇すると海面上昇も起こり、2億8000万人もの「水没難民」が生まれるという報告もあり、住む家を追われる可能性のある地域に名古屋や大阪も含まれている。

また、気候変動の影響は、海面上昇だけでなく気象災害に関しても深刻だ。「2021年9月、ニューヨークでは記録的豪雨で浸水の被害が起こり、大勢の方が犠牲になりました。その多くが、ビルの地下に住む低所得者層でした。気象災害が起こると、低所得者や高齢者、子どもなど、社会的弱者がダメージを受けやすい。また、気候変動とジェンダーの問題もつながりがあります。水道や井戸などのインフラが整っていない途上国では水汲みは女性の仕事である場合が多く、気候変動の悪影響と考えられる干ばつによって、女性や子どもたちがさらに遠くまで水を汲みにいくといった状況も起こります」

さらに気候変動は、企業活動にも大きな影響を及ぼす。「農作物を原材料とする食品・飲料メーカーや綿花を材料とするアパレルなどは、気候変動が原材料の調達に対するリスクを正確に捉えることが重要です。アメリカの大手資産運用会社であるブラックロックは、気候変動問題を投資戦略の中心に位置付けており、CO2排出量の多い企業に情報開示を求める動きも広がっています。SDGsや気候変動・脱炭素の達成に向けて本業を通じてコミットしていない企業は、資金調達だけでなく人材確保の視点でも取り残されるリスクがあるのです」と井澤氏は解説する。

気候変動対策として私たちができること~行動変容と価値変容

気候変動の対策として、クリーンエネルギーを選択することが第一に挙げられるが、私たちの消費活動を変えることも重要だ。例えば、コットンのTシャツ1枚をつくるためには、原料となる綿花栽培や染色などの工程で、バスタブ14杯分に相当する2720ℓの水が必要となる(出典:UNESCO-Institute for Water Education 2005年調査)。それによって、水資源の枯渇や水源の環境が破壊されるだけでなく、ファッション業界が排出するCO2の量は、世界全体の10%を占めるといわれている。

また、私たちの食生活も、気候変動と深くつながっている。食を支えている農業や畜産業は、膨大な量の水を必要とし、さらに農地や牧草地を拡大するために世界各地の森林破壊を引き起こす原因にもなっている。一方で、日本の衣類の輸入浸透率は97.7%、食品はカロリーベースで62%を輸入に頼っている。

「このように、私たちは日々の買い物を通じて、世界中の水などの資源を大量に消費しています。『良い買い物』や『買いたい商品』を選ぶ際に、品質や価格、もしくは“みんなが買っているから”という価値基準で買い物をする人もいると思いますが、『この商品を買うことで環境汚染につながっていないか?』『誰かを傷つけたり搾取したりすることにつながっていないか?』『本当に必要なものなのか?』という価値観や判断基準も加えてください。SDGsでは“行動変容”が注目されがちですが、“行動変容”は“価値変容”を伴わないと、持続的には変わらない。この2つをセットで考えていくことが必要です」

気候変動が進む世界で「誰が取り残されているのか」

それでは、個人や企業は、脱炭素社会の実現に向けて何ができるのか。ワークでは「気候変動が進んだ世界において、どんな人が取り残されているのか。みなさんがイメージしているものを、ブロックでつくってみましょう」と井澤氏は受講者に呼びかけた。

その後5分間でブロックを組み立て、「取り残されている人」を表現。一人ひとりが自分の作品について説明し、質疑応答が行われた。

受講者のAさんは、ブロックで2つの空間を表現。ブロックで四角く区切られた枠の中に「人間」が佇む空間と、柱やコンクリ―トのような構造物がある空間を対置した。Aさんは、「取り残されている人」は「発展途上国の人」、と説明した上で、「発展途上国では先進国と比べて、情報の流れがスムーズではないため、そこに住む人も世界の流れから取り残されやすいのではないか。この作品では、四角い柵で人を囲むことで、“情報が遮断されている”途上国のイメージを表現。もう一方には、建物や船のような構造物を配し、先進国の近代的なイメージを表現しました」

作品説明が終わると、その作品に対してグループメンバーが質問をする。「情報から遮断されて取り残されている人は、先進国の方を向いていないように見えます。その隔たりは大きいですか?」という質問に、Aさんは「取り残されている人からは、先進国がどのような活動をしているか、見えにくい状況にあるのではないか。食べていくだけで精いっぱいで、地球を取り巻く状況が理解されていない。柵で囲った空間は“砂漠”をイメージしているのですが、外からの情報が入ってこないので、気候変動やその原因に気付かず、世界中で環境への関心が高まっていることも知らない。ただ、日々を生きるために一生懸命働くだけ。そんなイメージでつくってみました」と回答。経済的に豊かではない途上国の人々が、情報にアクセスできず、さらに「取り残されて」いく――そんな状況をブロックで表現した、とAさんは語った。

ブロックによってつくり出された作品の意味が、発表と質疑応答を通じて、より深掘りされていく。ブロックを媒介として「取り残された人」の解像度が高まり、頭の中のイメージがより具体化した形で共有されていく。そのプロセスを体感することができた。

「2050年にCO2排出量ゼロ」を目指すNECの取り組み

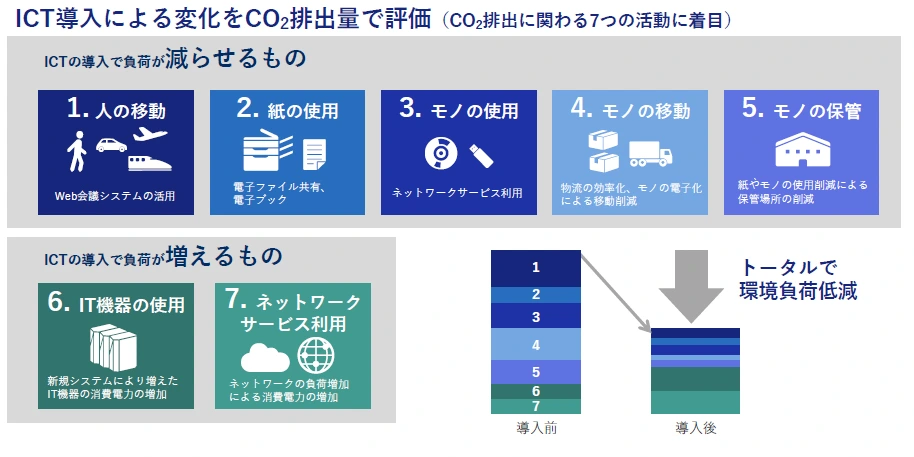

それでは、世界が「取り残されている人々」を量産している現状を変え、社会課題を解決するにはどうすればいいのか。レクチャーでは、ICTを活用した具体的な事例として、NECの気候変動への取り組みが紹介された。

「現在、NECでは“自社の脱炭素”と“お客様の脱炭素”の2つに取り組んでいます。2050年に自社のCO2排出量をゼロにするとともに、排出量が多いお客様の脱炭素や気候変動対策を支援。ICTやAIを活用し、その実現に向けて努力しています」とNECの石本 さや香は言う。

サステナビリティ推進本部

石本 さや香

その1つが、アフリカでの、ハイブリッド蓄電システムによるCO2削減の取り組みだ。

アフリカでは携帯電話が爆発的に普及し、生活に欠かせないインフラとなっている一方、無電化地域では、通信基地局の電力を賄うためディーゼル燃料を使っており、その調達や輸送に多大なコストがかかっている。

そこで、NECのグループ会社であるNEC XON Holdings社は課題解決に向け、蓄電池や制御システム、太陽光パネル、ディーゼルジェネレーターを組み合わせた「ハイブリッド蓄電システム」を開発。過去の気象データを分析し、発電量を最適化する仕組みをつくった。「この仕組みによって、ディーゼル発電量を減らし、CO2排出量の削減に貢献したことに加え、蓄電システムの組み合わせで急な停電にも備えることができました。ケニアでは、導入前と比べて、ディーゼル燃料の80%を削減。コスト削減とCO2削減の両方に貢献し、安全・安心に生活できる社会の実現に貢献しています」(石本)

もう1つは、物流可視化サービスによりCO2を削減したインドの事例である。インドでは、物流会社や港、税関、鉄道、トラックなどのシステムが連携されず、物流の遅れやコスト増大、環境汚染など、さまざまな問題が顕在化していた。

そこで、NECはデジタル技術によって物流を可視化。コンテナごとに専用のICタグを取り付け、輸送中のコンテナの位置情報を追跡するシステムを導入した。その結果、輸送時間が短縮され、在庫が削減されて、生産計画の精度も向上。過去のデータを分析して、輸送の最適経路を提案することも可能となった。「これにより、年間約17万トンのCO2排出量の削減と初期段階だけで年間32億ドルのコスト削減を見込んでいます」(石本)

以上は、気候変動の「緩和策」の事例だが、NECでは「適応策」のソリューションも提供している。その1つが、カゴメとの協業により、農業デジタル化でサステナブルな農業を実現した取り組みだ。

近年、気候変動が、農作物の収穫量や収穫時期、品質にマイナスの影響をもたらしている。このため、大規模農場では、作物の生育状況の把握や、病害への対応に苦慮していた。そこでNECは、人工衛星やドローンで農作物の状況を把握し、農業センサで土壌水分量や気象環境などを測定して、現状を見える化。クラウド上のプラットフォームで熟練栽培者のノウハウを習得したAI と作物モデルを使って生育シミュレーションを行い、将来の作物生育を予測して、最適な営農を提案するソリューションを開発した。

「農業デジタル化で、気候変動による生育環境の変化への対応が可能になり、収穫量の最大化や肥料の削減にもつながりました。既に、オーストラリアやスペインなど8カ国でサービスを展開し、対応する作物も13種類に及んでいます」(石本)

ICTの力で「誰一人取り残さない」世界をつくる

こうしたICTの活用事例も踏まえた上で、どうすれば、気候変動によって「取り残されている人々」の課題を解決できるのか。この日最後のワークでは、受講者がつくったレゴブロック作品をベースに、さまざまなアイデアが話し合われた。

ある班では、「取り残されている人々」を「発展途上国と日本の子ども」と定義。どのようなデータを収集・活用すれば、課題解決につながるかを話し合った。例えば、「取り残されている人たちは、経済的に豊かではないと考えられる」ので、「電気やガスの使用量」を調べて、エネルギーの使用量が少ない家庭を割り出せば、生活支援やサポートにつなげることができるのではないか。あるいは、「地域の家庭に埋もれている不用品を可視化して、要らないものを持ち寄る共有スペースをつくり、欲しい人が自由に持ち帰ることのできる仕組みをつくれば、資源の再利用が自然な形で実現するのではないか」という意見も出た。

このほか、「高齢者や障がいがある人のデータを、靴や杖から収集して、福祉用具を最適化する」「孤立した集落や島に住む人の避難誘導を促すため、地域ごとに災害リスクをAR(拡張現実)によって見える化し、疑似体験してもらう」など、受講者は思いつくままにアイデアを披露。意見交換の内容はワークシートにまとめられ、井澤氏の講評をもって、この日のワークショップは幕を閉じた。

「今日のキーワードは、『SDGsが目指しているのは誰一人取り残さない世界の実現』ということです。今日のプログラムのレクチャーやお互いの意見をヒントにして、みなさんの仕事の現場や住んでいる地域の中でも、『誰が取り残されているんだろう』『課題を解決するために、まず何から変えると良いだろう?』と考えてみることをお勧めします。そういった視点を持つこと、視点を変えることが、SDGsへの取り組みの最初の一歩です」(井澤氏)