SDGsへの企業の取り組み方とは?

事例やメリット、注意点を解説

2022.09.21更新

近年、あらゆるシーンで耳にするSDGs(Sustainable Development Goals)。日本語では「持続可能な開発目標」と訳され、現在はもちろん将来に渡り人類が継続的に繁栄していくための目標が定められています。

企業がSDGsに取り組むことは単なる慈善活動ではありません。そこにはビジネスの観点からも見逃せない意義やメリットが秘められています。この記事ではSDGsの概要や取り組むべき理由とメリット、取り組み方や成功事例にいたるまで、企業視点で見たSDGsを解説します。

SDGs(持続可能な開発目標)とは?

SDGs(持続可能な開発目標)は2015年9月、国連サミットで決められた国際社会の共通目標です。2030年を達成期限と定め、国連加盟国すべてが取り組むことでより良い地球を目指していく「長期的な開発の指針」として採択されました。

なぜ、こうした目標が掲げられたのでしょうか。それは、産業革命以降、世界中で開発競争が繰り広げられてきた結果として貧困や飢餓を招き、自然環境が破壊され、経済・社会の基盤となる地球の持続可能性が危ぶまれたことに起因します。

人類と環境破壊・貧困問題との戦いの歴史は古く、1995年の世界社会開発サミットでも、すでに「世界の絶対的貧困を半減させること」が掲げられました。続く2000年9月には、ニューヨークで国連ミレニアム・サミットが開催され、「極度の貧困と飢餓の撲滅」や「ジェンダー平等推進と女性の地位向上」、「環境の持続可能性確保」など、8つのゴールを掲げた国際社会共通の目標「MDGs(ミレニアム開発目標)」を採択。このMDGs が2015年に達成期限を迎えたことを受けて、後継として新たな世界共通の目標に定められたのがSDGsです。

SDGsの17の目標とは?

SDGsは17の目標と、その達成を手助けする169のターゲットからなります。定められている目標は以下の通りです。

- 貧困をなくそう

- 飢餓をゼロに

- すべての人に健康と福祉を

- 質の高い教育をみんなに

- ジェンダー平等を実現しよう

- 安全な水とトイレを世界中に

- エネルギーをみんなに。そしてクリーンに

- 働きがいも経済成長も

- 産業と技術革新の基盤を作ろう

- 人や国の不平等をなくそう

- 住み続けられるまちづくりを

- つくる責任、つかう責任

- 気候変動に具体的な対策を

- 海の豊かさを守ろう

- 陸の豊かさも守ろう

- 平和と公正をすべての人に

- パートナーシップで目標を達成しよう

17の目標と169のターゲットの詳細については、上記外務省の公式サイトをご覧ください。

SDGsは、貧困・教育・環境破壊・平和などジャンルは多岐にわたります。ただし、1つの企業がすべての目標に等しく取り組む必要はありません。自社の事業内容を鑑みて、貢献できる目標は何か検討することが大切です。

SDGsとCSR、ESGの違い

SDGsと混同して語られる用語に、CSR(企業の社会的責任)やESG(環境・社会・ガバナンス)があります。それぞれの違いは以下の通りです。

| SDGs | Sustainable Development Goals。国連サミットで採択された、世界的に共通している取り組み目標。 |

| CSR | Corporate Social Responsibility。企業が担うべき社会的責任を指す用語。法令遵守、自然環境の保護、従業員の労働環境の配慮、ステークホルダーへの説明責任など。 |

| ESG | Environment Social Governance。企業の成長に重要な「環境」「社会」「ガバナンス」の3つの視点をまとめた用語。 【企業に求められる行動指針の一例】 環境:自然環境の保護に配慮→紙ではなくデジタル書類を活用する 社会:多様な人が働ける体制を整える→女性管理職を増やす ガバナンス:経営体制の健常化→報酬制度やコンプライアンスにまつわる事項の一般公開 |

いずれも環境保護や労働環境の改善などに関連する言葉ですが、SDGsは達成すべき具体的なゴールのある目標であり、CSRとESGは用語である点で異なります。

なお、最近では「ESG投資」と呼ばれる、従来の財務指標に加えて、企業のESGへの取り組み度合いを考慮した投資方法が投資家の間でトレンドとなっています。今後は資金調達の面でも上記3つの言葉の重要性が増していくでしょう。

企業視点でみるSDGsの注目度とは

企業視点で理解しておくべきポイントとして、2022年時点でのSDGsの認知度と市場規模を確認していきましょう。

SDGsの認知度

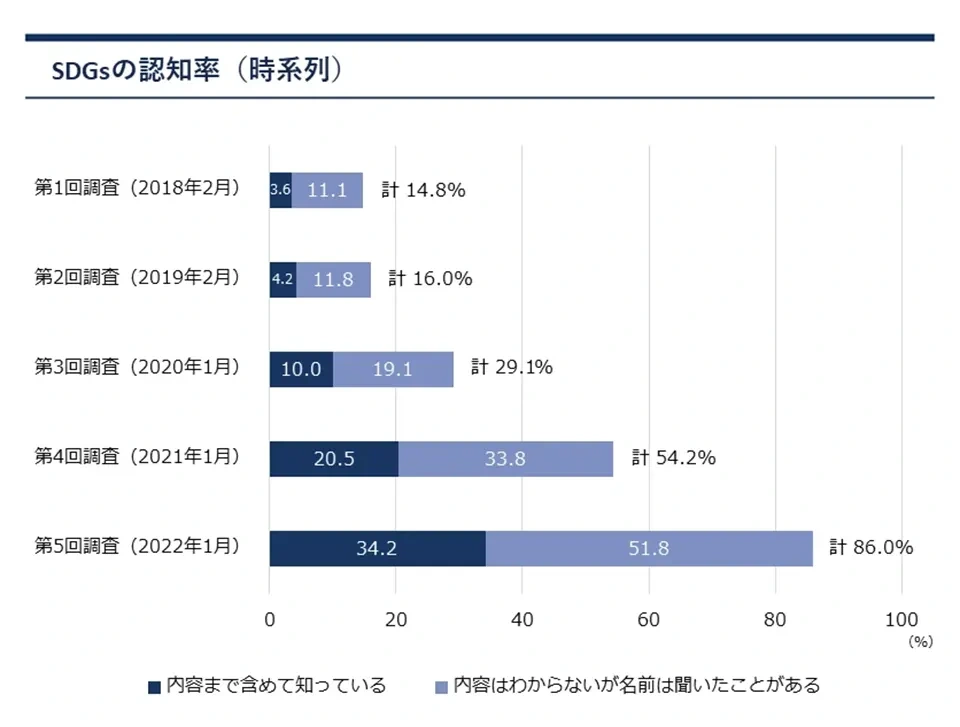

2022年4月に電通が公表した「第5回 SDGsに関する生活者調査」によれば、SDGsという言葉の認知率は86.0%。この数値は、初期調査の2018年と比較して、わずか数年でおよそ6倍にまで伸びています。

また性別・世代別分析で最も数値が低かったのは70代女性ですが、それでも認知度は75.2%という結果でした。今ではビジネスパーソンのみならず、一般の消費者にもSDGsの概念が広がっているといえるでしょう。

本調査では、SDGsという言葉を知っているだけでなく内容まで理解していると回答した方もおよそ35%存在しました。SDGsへの取り組みの有無が企業イメージを大きく左右する時代が訪れています。

SDGsの市場規模

SDGsへの取り組みは、企業にとって単なる社会への奉仕活動ではありません。UNDP(国連開発計画)の報告によれば、今後SDGsにまつわる活動が世界的に進む中においては、以下の可能性が生まれるとされています。

【UNDP(国連開発計画)によるSDGsの未来予想】

- 3億8,000万人分もの雇用の誕生

- 今後10年~15年間でGDPが2~3倍にまで成長

- 12兆ドルにも及ぶ市場機会

(参考元:United Nations Development Programme (UNDP)「SDG Impact」)

SDGsは人々の幸せにつながる目標であると同時に、企業として見逃せない大きなビジネスチャンスでもあるのです。

企業がSDGsに取り組む意味やメリット

このような背景を踏まえた上で、企業がSDGsに取り組む意味とメリットを具体的に見ていきましょう。

ビジネスチャンスの創出

SDGsが目指すのは、世界が直面している課題の解決です。UNDPの報告にあるように、企業がこの課題解決に取り組むことは、新しいビジネスチャンスの創出につながります。具体的には、17の目標に対し、自社の技術やサービスを用いて解決する新規事業や、他業種と足りない技術を補う協働などの事業展開が可能になります。

CSR活動による生存戦略の拡大

SDGsへの取り組みは企業のCSR活動として重要な意義を持ち、生存戦略の拡大に役立ちます。市場・取引先・投資家など、あらゆるステークホルダーからの好感につながり、今後のビジネス活動を円滑に進められるでしょう。反対にSDGsに取り組まない企業は、世界で取り組むべき課題に無関心とみなされ、淘汰されてしまう可能性もあります。

企業ブランディング

企業ブランディングの面でも、SDGsへの取り組みは好影響を及ぼします。貧困問題やジェンダー平等、気候変動への取り組みなど、社会に対する責任を果たす企業として認知され、ポジティブなイメージを抱いてもらいやすくなります。結果、先進的な思考をもった優秀な⼈材が集まるなど、企業にとってプラスの効果を期待できるでしょう。

社会問題の解決

SDGsを取り入れた事業を行うことは、自分たちの手で社会問題を解決することと同義です。業務へのやりがいが生まれ、既存の社員のモチベーションアップにも寄与します。もちろん、社会問題に積極的に切り込む企業であることで消費者からの信頼や共感を得ることにもつながります。

企業がSDGsに取り組む流れ・導入方法

実際に企業がSDGsに取り組むにあたっては、GRIなど大手3つの組織が作成した「SDG Compass」が優秀な指針となります。ここではSDG Compassに基づきながら、企業がSDGsに取り組む流れと導入方法を解説します。

出典:SDG Compass

SDGsを理解する

企業が最初に行うべきは、SDGsとは何かの正確な理解です。SDGsは曖昧な認識のまま活用されがちな言葉ですが、それでは取り組みもスムーズに進みません。

- SDGsの17の目標がどのようなものか

- 企業が活用する意義とメリット

- 企業が持つ社会的な責任

上記のポイントをもとに、「なぜ自社がSDGsを取り入れようとしているのか」を明らかにしましょう。背景を理解しておくことで、今後の活動にも一貫性を持たせやすくなります。

解決すべき課題を設定する

次に、自社が解決すべき課題を明らかにします。SDGsの17の目標から、自社に貢献できるものを特定するフェーズです。

SDG Compassでは、自社ビジネスの一連の流れを可視化する方法として「バリューチェーン」の活用を推奨しています。仕入れ→製品提供→廃棄に至るまでの流れを見つめつつ、以下のポイントから分析を進めましょう。

- 自社にとって影響が大きい領域とSDGsにおける影響領域の関係を整理し、適切な優先課題(目標やターゲット)を特定する

- 優先課題を特定する際は、負の影響も正の影響も考慮する

- 文書化し、定期的に確認する

例えば自動車のメーカーであれば、正の影響として「排気量の少ないエコカーの提供(目標13.気候変動に具体的な対策を)」、負の影響として「生産過程での汚染水の放出(目標14.海の豊かさを守ろう)」などが考えられます。

目標を明確にする

続いて、具体的な数値を含む目標をKPIとして設定します。SDG Compassが推奨する流れは以下の通りです。

- KPIを策定する

- ベースラインと目標タイプを選択する

- 目標に対する意欲度を検討する

前述の自動車メーカーの例でいうならば、「現在は年間○○万台であるエコカーの販売台数を2025年までに○○万台まで増やす」などのKPIが考えられます。作成した目標は外部にも公開し、ステークホルダーへの良い影響を期待しましょう。

経営に活かす

具体的な目標まで立てることができたなら、いよいよ行動を起こし経営に活かすフェーズです。SDG Compassでは、特に以下の3点を強調しています。

- 経営トップ主導で進める

- 事業部を越えて取り組む

- パートナーシップを育てる

SDGsへの取り組みは一朝一夕で効果の出るものではありません。継続的かつ全社一丸となった活動が必要不可欠です。

そのためには経営層が陣頭に立ち、部門の垣根を越えられる枠組みを作り、他社との協力関係をも育むといった「SDGsを自社経営の一部とする大規模な施策」が求められます。

SDGsへの取り組みを社外に発信する

実際に行動を起こした成果は、自社のSDGsへの取り組みとして社外へ積極的に発信しましょう。外部への公表で大切となるのは以下の2点です。

- ステークホルダーの要求を満たす報告書を作成する

- 自社の方針と達成度を開示する

本当は優れた取り組みをおこなっていたとしても、それを外部に発信しなければ、SDGsを重視しない企業であるとみなされてしまいます。

企業がSDGsに取り組む際の注意点

企業がSDGsに取り組む際に注意すべき3つのポイントを解説します。

SDGsウォッシュを避ける

企業がSDGsへ挑戦するにあたり最も注意すべきは「SDGsウォッシュ(SDGsウォッシング)」を避けることです。SDGsウォッシュとは、SDGsに取り組む「フリ」だけをして実態を伴わない行動を指します。社会は見せかけのSDGsに敏感で、企業イメージや価値のマイナスになりかねません。

また、特定の部署の人間のみならず、企業全体としてSDGsに挑戦することをあらためて意識しておきましょう。経営理念・指針との統合により戦略の方向を決定するのはもちろん、現場の従業員レベルにも情報を発信し、全社的な取り組みに向けて社内での共感を高めなければいけません。

高すぎる目標を設定しない

高すぎる目標を設定した場合、負担が大きくなり継続できない可能性があります。取り組みにかかるコストが上振れてしまったり、きちんと着手できないことで企業としての信頼・評判に悪影響が出てしまう恐れもあるでしょう。現実的かつ具体的な目標を設定し、着実にSDGsに取り組むことで社会に貢献し、企業の信頼性を高めていくことが重要です。

経営層が率先して取り組む

実際に取り組みを推進するのは現場の担当者になるかもしれませんが、SDGsの取り組みは多くの社員を巻き込んで実施することが多いと考えられ、取り組みを負担に感じてしまう恐れもあります。各社員に指示しやすい経営層が率先してSDGsを推進し、全社的に取り組めるような環境づくりを進めていくことが重要です。

また、経営層がSDGsに関心を持ち、実践する姿勢を示すことで、社員や関係者に対して「全社的にSDGsに取り組んでいく」というメッセージを伝えることができます。

企業に関するSDGsの取り組み事例

最後に、企業に関するSDGsへの取り組み事例を8つご紹介します。

ハウス食品グループ

バーモンドカレーを筆頭にバラエティ豊かなグルメを手がけるハウス食品グループ。食品ロスの削減に向けて活動しています。

ハウス食品グループでは、従来はグループ会社ごとに別々で運用していた需給・生産管理システムをひとまとめにし、AIを活用した需要予測の高度化に取り組んでいます。すでに一部の工場では需要予測から生産計画の立案までを自動化しており、成果をあげているという。こうした取り組みはSDGsの12番目の目標「つくる責任 つかう責任」に関連します。

ハウス食品グループの挑戦 ~AIを活用した需要予測で「市場変動への迅速な対応」と「食品ロス削減」の二兎を追え!

ダイキン工業株式会社

ダイキン工業株式会社では、空調機器の製造から運用まで、地球温暖化抑制に繋げるための取り組みを実施しています。冷媒の対策として、地球温暖化への影響が小さいタイプの冷媒を使用した冷房機の導入を進めており、冷房自体の安全性や販売価格、冷房を使うためのエアコンの製造コストにも配慮しています。

2012年11月には、従来の空調機器よりもさらに温暖化係数の低い冷媒R32(HFC)を使用した空調機器の採用を開始しました。また全世界に広がり、さらなる地球温暖化抑制に貢献するために、R32を使用した空調機器の製造・販売に関わる特許権を無料で公開しています。

また、オゾン層を保護し、地球温暖化抑制に向けた活動も行っています。オゾン層を破壊し得る冷媒HCFCの製造が先進国において廃止され、オゾン層破壊係数がゼロのHFCを使用した空調機器を生産しています。

出典:冷媒の環境負荷低減 | 気候変動への対応 | ダイキン工業株式会社

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社では、SDGsに関わる自社の課題を洗い出し、そこから自社の経営方針だけでなくステークホルダーの意見や社会的な評価も踏まえたうえで、最も推進すべき課題を特定しました。

そして、特定した課題に基づいて作成された「ヤマハグループサステナビリティ方針」を軸に、SDGsへの取り組みを行っています。

ヤマハが特定した課題として主に下記の4つがあげられます。

- 環境:気候変動への対応、持続可能な木材の利用、省資源・廃棄物・有害物質削減

- 社会:平等な社会と快適なくらしへの貢献、バリューチェーンにおける人権尊重

- 文化:音楽文化の普及、発展

- 人材:働きがいの向上、人権尊重とDE&I、風通しが良く、皆が挑戦する組織風土の醸成

上記4点のように、環境や社会、文化などに配慮した取り組みを行うことで、社会貢献を目指しています。

取締役会が主導し、代表執行役社長が意見を求められる機関としてサステナビリティ委員会を設置しています。サステナビリティにまつわる取り組みに関してディスカッションやモニタリングを行い、代表執行役社長に意見を伝えています。

出典:サステナビリティマネジメント - サステナビリティ - ヤマハ株式会社

大塚製薬株式会社

ポカリスエットを販売する大塚製薬では、環境に配慮し、リターナブル瓶を発売しています。リターナブル瓶は、使い捨てではなく、何度も使用できる瓶であり、廃棄物の削減や資源の有効活用に役立ちます。プラスチックごみの削減やCO2排出量の軽減に繋がり、循環型社会の実現に向けた取り組みの一環として位置付けられています。

リターナブル瓶を購入したユーザーは、使い終わった後にQRコードシールを貼って、スキャンし、専用の回収ボックスに返却することで瓶を循環させることができます。そして回収された瓶は洗浄され、商品として再利用されます。

大塚製薬では、リターナブル瓶を通じて、サステナブル製品の消費や環境保護に貢献するための取り組みを行っています。

出典:ポカリスエット リターナブル瓶 250ml|ポカリスエット公式サイト|大塚製薬

明治ホールディングス株式会社

明治ホールディングス株式会社では、環境負荷の低減や資源の有効活用を重視し、乳業事業の持続可能性向上にむけた取り組みを行っています。具体的な取り組みとして、賞味期限を延長することで食品ロスを防ぐ取り組みや、プラスチック資源循環化を目指し、バイオマスプラスチック化を推進していることがあげられます。

食品ロス削減に向けて、2022年4月上旬、「明治おいしい牛乳」という商品で従来の賞味期限である、製造日を含む15日間から、19日間までの延長が完了しています。またプラスチック資源の循環化を目指す取り組みに関しては、牛乳パックのブランドキャップや注ぎ口に使用されている素材をバイオマス化し、化石資源由来原料使用量を年間約990トン削減することを目標としています。

出典:健やかな地球を守り、次世代につなぐ 環境負荷低減の推進|サステナビリティ|明治ホールディングス株式会社

Apple

Appleは、2030年までに製造サプライチェーンと製品ライフサイクルの100%カーボンニュートラル化を目指すことを発表しています。この取り組みは、Appleは製品の設計、製造の各段階で排出される温室効果ガスを削減し、代替えエネルギーとして再生可能エネルギーを使用するという取り組みです。また、自社のサプライチェーン全体において持続可能な活動を推進、サプライヤーと協力して環境に配慮した方法でビジネスを展開し、これらの取り組みを通じて地球の環境保護に貢献することを目指しています。

出典:Apple、2030年までにサプライチェーンの 100%カーボンニュートラル達成を約束 - Apple (日本)

NECの生体認証技術

開発途上国の健康と福祉の課題解決につながっているのが、NECの生体認証技術です。アフリカで子どもたちのワクチン接種の普及に貢献しています。

途上国の子どもの3人に1人は、IDがなく存在すら認識されていないといいます。特にアフリカ・サハラ砂漠以南の「サブサハラアフリカ」と呼ばれる地域では、5歳未満の子どもの半分は出生届が出されていないとさえいわれているほどです。標準的なワクチンすら受けられず、5歳まで生きられない幼児が大勢います。

この課題を解決するために、指紋認証が注目されました。生体情報を本人確認手段として用いることで接種状況を管理し、取り残されてワクチンを受けられない現状を改善させる取り組みが進められています。 SDGsの3番目の目標「すべての人に健康と福祉を」やSDGsが誓う「誰一人として取り残さない」に関する活動です。

1人でも多くの子どもが5歳の誕生日を迎えるために~指紋認証技術~

「なでしこ銘柄」の選定

企業がSDGsへの取り組みを進めた結果の事例として「なでしこ銘柄」も挙げられます。

なでしこ銘柄は、経済産業省と東京証券取引所が共同で行う、 SDGsの5番目の目標「ジェンダー平等を実現しよう」にまつわる施策の一種です。2012年度より女性活躍推進に優れた上場企業を「なでしこ銘柄」として選定し、毎年発表しています。

なでしこ銘柄への選定は、自社がSDGsやESGを尊重する企業であると広く周知されることを意味します。投資家からの信頼獲得や優秀な人材の確保など、企業活動におけるさまざまな面でその恩恵を実感できるでしょう。

期限まで残り8年、速やかな取り組みが自社と世界の未来を変える

SDGsの期限である2030年まで、残りは8年。しかし、8割以上の人がSDGsを認知していた調査結果なども鑑みると、企業レベルで明暗が分かれる時はすぐそこまで来ているのかもしれません。

現代企業にはSDGsへの正しい取り組みをおこない、それを外部に発信する役割が求められています。12兆ドルとも試算されるビジネス機会を失わないためにも、まずは自社の事業が17の目標にどのように貢献できるのか、理解を深めるところから始めましょう。