SDGs・ESG×レゴ®ワークショップ

体験レポート(廃棄ゼロ編)

「大量生産・大量消費・大量廃棄」の経済は、もう終わりにしなくてはならない

2021年9月28日、wisdom主催による「SDGs×レゴ®ワークショップ」の「廃棄ゼロ編」がオンライン開催された。近年、廃棄物の発生を最小化するサーキュラー・エコノミー(循環型経済)が脚光を浴びているが、その前途にはさまざまなハードルが待ち受けている。本ワークショップは、「廃棄ゼロ」の実現を阻むさまざまな壁を、テクノロジーとDXの力で乗り越え、新規ビジネスのヒントを探ろうというもの。当日は全国から多くの方が、レゴブロックを使ったワークショップを楽しみつつ、熱心に意見を交わしていた。ここではその様子を誌上レポートする。

なぜ我々は「廃棄ゼロ」を実現できないのか

SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」では、「持続的な生産と消費の形態を確保すること」が目標に掲げられている。限りある資源をムダ遣いしない。環境に負荷をかけない商品をつくる。リサイクルやリユースをしながらゴミを大幅に減らす。そうやって持続可能な社会の実現を目指すという内容だ。

だが、廃棄物の問題は、目標12のみならず、目標11「住み続けられるまちづくりを」、目標14「海の豊かさを守ろう」、目標15「陸の豊かさを守ろう」など、広範なテーマに深くかかわっている。これについて進行役の井澤 友郭氏は次のように述べた。

「今、サーキュラー・エコノミーへの移行が、欧州主導で急速に進みつつあります。ところが、いざ廃棄物ゼロに向けて動き出そうとすると、『なかなかできないよね』ということになりがちです。なぜ、我々は廃棄物ゼロに向けて、ライフスタイルやビジネスモデルを変えられないのか。今日はこのテーマで、レゴブロックを使った作品づくりに挑戦していただきたいと思います」

事務局長

井澤 友郭 氏

まず、SDGsの概要とTransformとは改善ではなく「変革・変容」を指していること、なぜTransformが必要なのかについて講義が行われ、「環境への負荷」と「資源の枯渇」の2点において、人類が限界状況を迎えている、との認識が共有された。

「例えば、衣類の85%は廃棄処分されていますが、生産量はこの20年間で2倍に増えました。ネット通販の普及などの影響もあって、1人当たりの服の平均購入量は、15年前と比べて60%増加したにもかかわらず、所有期間は半減しており、私たちは必要以上の衣類を大量に生産、購入しているのです。また、衣類の洗濯によって、毎年50万トンのマイクロファイバーが海に流出しているといわれますが、これはペットボトル500億本分に相当します。この“大量生産・大量消費・大量廃棄”のビジネスモデルや価値観、そして環境負荷の高いライフスタイルを変えない限り、いずれ限界を迎えて“詰む”ことは目に見えています。まさに、我々の価値観をどうやって変えていく(Transform)かが問われているのです」(井澤氏)

“捨てる”という概念を捨てる=価値観のTransform

サーキュラー・エコノミーとは、従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」の経済から脱却するとともに、製品と資源の価値をできるだけ長く維持し、廃棄物の発生を最小化する経済のこと。その根幹をなすのが、「①廃棄物と汚染を生み出さない設計をする、②製品や材料を使用し続ける、③自然のシステムを再生する」という3原則だ。

現在、グローバル企業の間では、サーキュラー・エコノミーへの取り組みが加速している。

アディダスが「2024年までに、すべての製品に100%リサイクルされたポリエステルを採用する」ことを公約したのはその一例だ。また、商品の素材として再生海洋プラスチックを使う動きも広がっており、パイロットは油性ボールペン、マイクロソフトは新型マウスで、再生海洋プラスチックを使用した商品を投入するなど、再生可能な資源調達への切り替えや、捨てられている素材価値を回収する取り組みが広がっている。

また、インターネットなどを介して物や場所、技能などを貸し借りする、シェアリング・エコノミーも広がりつつある。これは、使われていない遊休資産の活用や、まだ使える製品を活用する動きだ。北欧の家電メーカーのエレクトロラックスは、販売価格約5万円のロボット型掃除機を、販売するだけではなく「使った面積分だけ支払う」というサブスクリプションモデルの展開も始めた。

スターバックスが打ち出したアプローチも、非常に積極的だ。同社は、「リソース・ポジティブ」という独自の概念を掲げ、「地球から採取する、より多くの資源を地球に戻していく」ことを宣言。2030年までにCO2排出量削減と埋め立てゴミの50%削減を実現するため、植物由来のメニューを増やし、環境再生型農業への投資を行うことを決定した。

「スターバックスでは、1日1店舗当たり約16kgのコーヒーかすがが排出されていて、店舗から出る食品廃棄物の約7割を占めるそうです。これを堆肥としてリサイクルし、その堆肥を使って人参を栽培。その人参でつくったキャロットケーキを店舗で販売しています。まさに、リソース・ポジティブに基づいた循環を目指しているわけです」(井澤氏)

食料廃棄の問題は、日本ではとりわけ深刻で、まだ食べられるのに廃棄されている「フードロス」の量は年間約600万トンも発生している。その量は、国連WFPが全世界で行う食糧支援の全援助量の1.7倍にも及ぶという。

こうした中、アプリを使ってフードロス解消を目指す動きも始まっている。「TABETE」は食品廃棄を防ぐためのフードシェアリングサービスで、店舗は食料廃棄が出そうになるとサイトに出品。ユーザがそれを見て気に入った店舗に足を運べば、安価に食品を購入できるという仕組みだ。

「大事なことは、“捨てる”という概念を捨てること。『こういう状態になったらゴミだよね』という概念そのものを、リニューアルしていくことです。価格や新しさだけで、商品を評価する時代は終わりにしないといけません。消費者も企業も、ゴミや資源、安全・安心に対する価値観を変え、行動も変えていくことが重要です」と井澤氏は語った。

データ化されていないものを“見える化”する

とはいうものの、「捨てる」という概念を捨てることは、口で言うほど簡単ではない。壁を乗り越え、価値変容や行動変容を起こすためには、今、世界で何が起きているかを「見える化」する必要がある。ここで、NECの2人のキーパーソンが登場。AI(人工知能)を使って世界を「見える化」するためのテクノロジーを紹介した。

まず登場したのは、IMC本部の野口 圭。野口は、見える化の意義についてこう語る。

「人間は五感を通じてリアルな世界をデータ化し、データを基に予測や推論を繰り返しながら、筋肉を制御しています。この一連の認知プロセスを機械化したのがAIです。今、世の中にあるAIのほとんどは、既にデータ化したものに基づいて学習や予測を行っていますが、世の中のほとんどの領域は、まだデータ化できていないのが実態です。そこで、我々はさまざまなものを“見える化”することで、今まで以上に予測・推論ができるようにしたいと考えています」

IMC本部 カスタマーエクスペリエンスG

シニアマネージャ

NEC Future Creation Hub センター長

野口 圭

見える化の技術は、俯瞰で大きく変化を捉える「鳥の目」の技術と、究極まで細部を見える化する「虫の目」の技術の2種類に大別できる、と野口は言う。

まず、「鳥の目」の領域では、NECは航空管制や衛星管制の領域で、さまざまなテクノロジーを磨いてきた。例えば、人工衛星「しきさい」には多波長光学放射計というセンサが搭載され、地球上の色をモニタリングしてさまざまなデータ分析を行うことができる。これを活用すれば、海水温と海流の状態を照らし合わせて漁獲高を予想したり、木々の色の変化を観測して夏場の気温を予測し、飲料水やTシャツといった商品の製造計画に役立てたり、といったことも可能になるかもしれないという。

また、人工衛星に搭載される「SARレーダー」は、地表の高さの変化をミリ単位で計測。地盤沈下や隆起、土砂崩れなどのリスクを予測したり、老朽化したインフラの劣化状況を検知したりすることで、資材管理の最適化を図ることができる。

こうした見える化の技術を、まちづくりに応用する動きも進んでいる。「その1つがスマート街路灯です。これは、街路灯にカメラやIoTネットワークを埋め込んで、人流データなどを収集し、AIと組み合わせてさまざまな解析を行うシステムです。ある地方自治体の実証実験では、この人流データをPOSデータと連動させて、過去データからAIで食品の需要予測を行ったところ、フードロスが5割以上削減できたはずという検証結果が出ました」(野口)

一方、「虫の目」の領域では、別の地方自治体で高級果実の品種開発にAIを活用した、実証実験の事例が紹介された。これは、ブドウづくりの“匠”の知見をAIに取り込み、高精細カメラと組み合わせて、果実の房づくりや粒の摘み方、色味による収穫時期などをAIで解析し、リアルタイムに作業指示するというもの。さらに、最近は、ARデバイスと心拍数や脈拍などの生体データを組み合わせ、人間の感情を見える化することも可能になっているという。

「俯瞰で見る“鳥の目”の技術と、細部を見て匠の技に近づく“虫の目”の技術。AIの見える化技術でさまざまな気付きをもたらし、皆さんの変容に貢献できればと考えています」と、野口は語った。

AIを使って海洋汚染の実態を解明

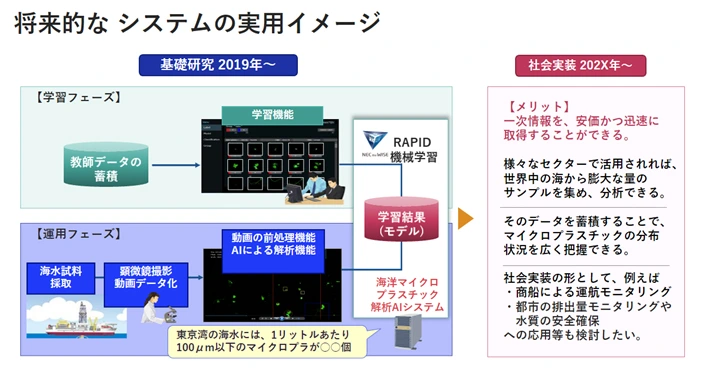

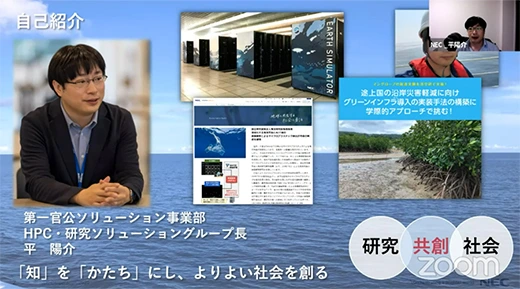

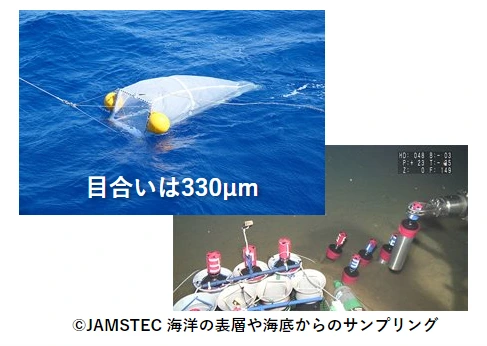

続いて登場した平 陽介は、JAMSTEC(国立研究開発法人海洋研究開発機構)との共同開発による「AIを用いた海洋マイクロプラスチック計測」について紹介した。

マイクロプラスチックは、5mm以下の微細なプラスチック粒子のこと。洗顔フォームのスクラブのようなビーズ状のものと、大きなプラスチックが摩擦や紫外線によって微細化したものの2つがある。マイクロプラスチックは海洋生物の生育を阻がいするだけでなく、有がいな有機物を吸着するといわれ、食物連鎖による人体への悪影響が懸念されている。

「世界では、毎年1000万トンを超えるプラスチックごみが海に流入しているといわれます。しかし、そのほとんどが実態不明で、マイクロプラスチックの調査方法もまだまだ発展途上なのが実情です」(平)

第一官公 ソリューション事業部

HPC・研究ソリューショングループ長

平 陽介

マイクロプラスチックの調査では、海水や堆積物などからサンプルを採取し、顕微鏡でのぞきながら1粒ずつ手作業で拾い出すことが一般的だが、膨大な時間と手間がかかるだけでなく、あまりに微小なものは扱えなかった。そこでNECは、蛍光顕微鏡で撮影された動画から、マイクロプラスチックを画像データとして自動抽出した上で、AIが計測・集計するシステムの開発を支援。マイクロプラスチックの膨大なサンプルを、短時間で自動的に検出・分析することが可能となった。

「この方法なら、何千万円もする分析機械を使わなくとも、顕微鏡とAIを搭載したPCさえあれば、必要なデータを得ることができます。将来的にはこのシステムを、世界中の研究者や企業・団体に使っていただき、海洋汚染の実態解明に貢献できればと考えています」と平は抱負を述べた。

作品に意味を込め、「見える化」のアイデアを共有

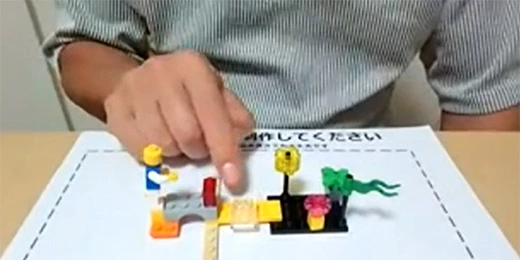

こうして、最新のテクノロジーを用いた「見える化」の事例を学んだ後、「私たちは地球の資源が有限だと知っているのに、ビジネスモデルやライフスタイルを変えることがなぜ難しいのでしょうか?一番の原因は何か?」を一人ひとりがブロックで作品をつくるワークが行われた。

各自が約5分間で1作品をつくり、その後、4~5人のグループに別れて作品のプレゼンと、作品に対する質疑応答が行われた。

受講者のAさんは、橋の手前に「人」を置き、橋を渡った先に、カラフルなブロックを並べて「理想の地」を表現。「理想とする場所に行きたくてもいけない、という状況」を表現した。

「理想の地に行きたくても、大量消費の世界にどっぷり浸かっているから、橋を渡れない。自分の好きな物が買えなくなったり、たくさん食べられなくなったりするのは嫌だな、という思いが壁となって、なかなか目的地には行けないのではないかと思います」

すると、ほかの受講者から、「その“人のブロック”は大人でしょうか、それとも子どもでしょうか」と質問があった。「あえていうなら、子どもたちは含まれないと思います。物を持っていることがいいことだ、という固定観念に縛られている大人たちだ、と私は解釈しています」と、Aさんは回答。大量消費・大量廃棄の価値観に縛られて一歩が踏み出せない、大人たちのイメージが浮かび上がった。

ほかの受講者も、ブロックを使って思い思いに作品を制作。制作時間が数分間と限られているにもかかわらず、作品の一つひとつに意味を込め、思いを込めて語る受講者の姿が印象的だった。

最後に、グループごとにディスカッションの内容をワークシートにまとめ、「見える化」のアイデアを共有。受講者の表情からは、ブロックを活用しながら語り合う楽しさと充実感が伝わってきた。

ワークショップ終了後、井澤氏がクロージングを兼ねて、廃棄ゼロが求められている時代背景を説明。サーキュラー・エコノミーやESG投資が、世界経済の一大潮流となりつつある現状について語った。

「オランダのアムステルダムでは、2020年4月8日に、サーキュラー・エコノミー移行の5年計画を公表しました。市の調査では、サーキュラーへの移行によって汚染が減少するだけでなく、雇用が増えて経済発展が促進されるというレポートを発表。アムステルダムは、世界の中で持続的な競争力を持つために、サーキュラー・エコノミーに戦略的に移行する選択をしたわけです。企業やまちが生き残り、その魅力を発揮するためにも、今後はサーキュラーやESG、SDGsの視点が欠かせない。そのためにもTransform=改善ではなく変革が必要だということを、ぜひ意識していただきたいと思います」