どうすれば世界を変えられるのか ~世界や人生を変える特別講義~

―――高崎経済大学 特別講義「世界と日本の未来を考える」レポート

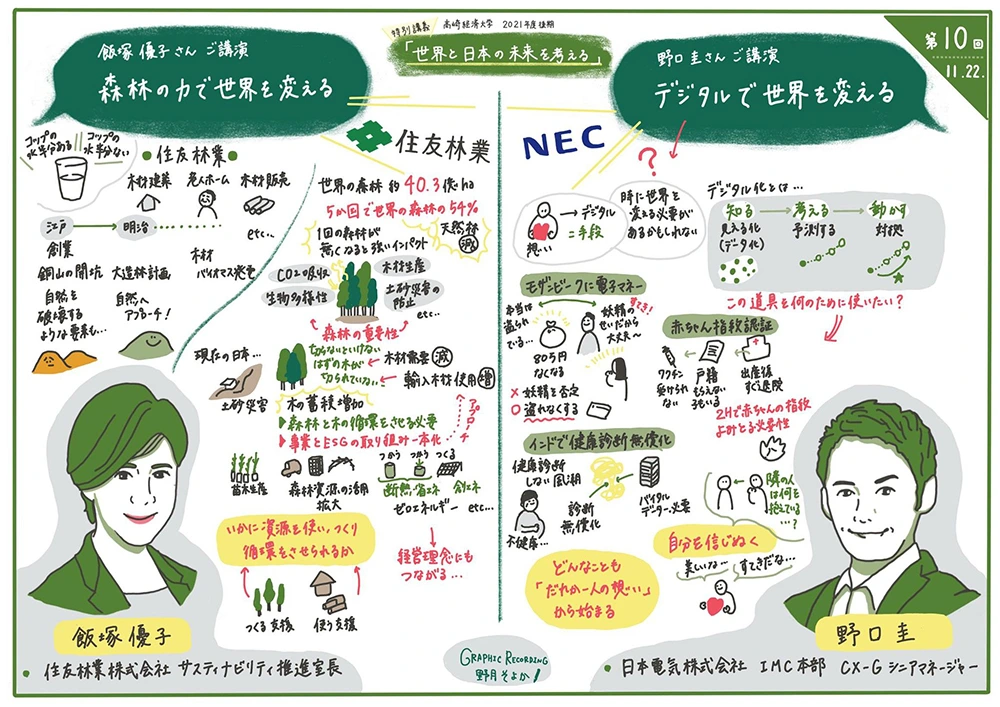

2021年11月、高崎経済大学(群馬・高崎市)で、特別講義「世界と日本の未来を考える」が行われた。これは、SDGsの第一線で活躍する企業人を講師に招き、ワークショップも交えて、先の見えない時代を生き抜くための力を養うプロジェクト型学習プログラム。11月22日の第10回講義の講師として招かれたのが、住友林業 サステナビリティ推進室長の飯塚 優子氏と、NEC Future Creation Hubセンター長の野口 圭だ。ここでは第10回講義の様子をレポートしたい。

サステナビリティを学生自身が考えるきっかけに

特別講義「世界と日本の未来を考える」は、地球規模の課題解決をテーマに、2021年9月から大学1年生・2年生を主な対象として開講されているものだ。その狙いについて高崎経済大学 学長・副理事長の水口 剛氏はこう語る。

「この学習プログラムを企画したのは、学生にサステナビリティの問題を真正面から考えてもらいたい、と考えたのがきっかけです。しかし、単に講義で偉い方の話を聞いても、知識が増えるだけで、物事を変える人になることは難しい。そこで、講義を聴くだけでなく、学生がチームで新規事業開発を行うワークショップを交えながら、先の見えない『正解のない時代』を生き抜くための生きたリテラシーと、『未来』を起点として今やるべきことを考えるスキルの獲得を目指したプログラムとして、本特別講義を開催しています」

学長・副理事長

水口 剛 氏

この日は全15回シリーズの10回目。住友林業とNECから外部講師を招き、企業のSDGsの取り組みを紹介しながら、「どうすれば世界を変えることができるのか」を学生自身に考えてもらおうという趣向である。

まずは住友林業 サステナビリティ推進室長の飯塚 優子氏が登場し、「森林の力で、世界を変える」というテーマで20分間の講義を行った。

サステナビリティ推進室長

飯塚 優子 氏

森林を循環させることで地球規模の課題を解決する

飯塚氏は冒頭で、住友林業の事業内容と歴史にふれ、同社が「木という再生可能な自然資源を使って、持続可能な社会をつくっていこう」という経営理念を掲げていることを説明。次に、「1990年以降、アフリカと南米の森林減少が深刻化」しており、国土の3分の2を森林が占める日本でも、森林の荒廃が進んでいる現状を紹介した。

「木は光合成によってCO2を吸収し、温暖化防止や土砂災害防止、水源かん養、生物多様性の保全など、いろいろな面で重要な役割を果たしています。ところが残念ながら、日本の森林は非常に荒廃しています。伐採後に再造林されないことも一因ですが、間伐をしないので太陽の光が届かず、木の根が細くなって地盤がゆるみ、土砂災害が起きてしまう。日本の森林は危機的な状態にあるといえます」

それでは、なぜ、日本の森林は荒廃しているのか。それは、「日本の木材自給率が減っているため」だと飯塚氏は解説する。

「1960年には9割に達していた日本の木材自給率も、為替の影響もあり、安価な輸入材に押されて、2002年には19%を切りました。そんな中、林野庁も『2025年までに国産材の自給率を50%まで上げる』という目標を掲げ、国産材の自給量は増えつつあります。一方で、森林の蓄積量(木材として活用できる木の量)も増えているんですね。つまり、“伐り時”の木はたくさんあるのに、伐採されないまま放置されているわけです。今、伐って、新しい苗木を植えないと、50年後に伐る良い木がなくなってしまうので、もっと木を使っていくことが大事です」(飯塚氏)

こうした中、住友林業は持続可能な社会をつくるために、国内・海外でのさまざまな事業を通し、生物多様性への配慮や温暖化防止に貢献し、木を育て使い、森林の循環を生むことに取り組んでいる。

高齢化が進む国内林業を活性化させるため、体への負担を軽減するアシストスーツをメーカーと共同開発しているのはその一例だ。また、インドネシアでは、農家に苗木を無償配布して技術指導を行い、成長した木を買い取ることによって、自社工場の原材料安定調達、地域住民の生計向上に加え、温暖化防止につなげる取り組みも行っている。

温暖化防止や資源の枯渇といった地球規模の課題を解決するためには、その循環を効率よく回していくことが重要だ。さらには、木に含まれるセルロースファイバーを使って新素材を開発し、プラスチックごみの削減を目指す取り組みも進められている。「科学の力を使えば、可能性がさらに広がるのが木の世界」であり、木は世界を変える可能性を秘めている――そう、飯塚氏は学生たちに語りかけ、講義を終えた。

デジタルという道具を何のために使うのか

続いて登場したのは、NECの野口 圭。「デジタルの力で、世界を変える」というテーマで講義を行った。

IMC本部

NEC Future Creation Hubセンター長

野口 圭

冒頭、野口は「この20分間で、皆さんの人生を変えるような話をしたい」と切り出し、こう続けた。「NECは、デジタルで世界を変えることに取り組んでいます。しかし、デジタルは道具にすぎず、デジタルだけで世界を変えることはできません。『自分は何をしたいのか』という想いを持って、デジタルを道具として使い、世界を変えていくことが重要です」

次に、野口は「デジタル化とは何か」についての基本的な説明を行った。「デジタル化は①データ化、②予測、③ アクチュエーション(制御)という3つの要素からなります。センサーを通してリアルな世界の状況を知り、システムにインプットすることが『データ化』であり、過去のデータを基に先々のことを予測して、現実の世界を動かす。これが『デジタル化』です。ただし、重要なことはデジタル化そのものではありません。デジタルという道具を何のために使うのかが最も重要なのです」と野口は述べ、その上で、NECが過去に経験した3つのストーリーを紹介した。

1つ目は、モザンビークの農村に電子マネーを導入した事例である。

銀行から遠く離れた非電化地域の農村に、なぜ電子マネーを導入する必要があったのか。NECはJICAと協力して、当初、この地域にPOSシステムを導入した。ところが、システムを導入した店舗の収支をチェックすると、毎月まとまった額の現金が紛失していることが判明した。NECの担当者が農村の人々に事態を報告すると、彼らはこう言った。「心配しないで、原因はわかっていますから。これは、山に住む妖精のせいなんですよ」

「それを聞いて、我々の仲間は『この人たちの純粋な想いを否定したくない。どうしたら、この人たちの文化を尊重しつつ、現金が紛失しない環境をつくることができるのか』と考えた。そして、電子マネーを導入することを思いついたのです。電子マネーの導入など今さら珍しくもありませんが、僕はこれがNECを代表する事例だと思っています。テクノロジーが大事なのではなくて、核となる想いが大事なのです」

2つ目のストーリーは、「生後2時間の赤ちゃんの指紋を認証する」というブレークスルーを成し遂げた研究者の物語である。

「アフリカでは、戸籍や住所がないためにワクチンが受けられず、死んでしまう子どもが何百万人もいます。そんな不幸を根こそぎなくしたい、という1人の研究者の想いが、このプロジェクトの発端でした」と野口は言う。赤ちゃんの指紋を行政システムに登録すれば、戸籍や住所がなくても、ワクチンを受けられるようになるからだ。とはいえ、まだ指紋もはっきりしない生後2時間で指紋を採取・登録することは、それまでの技術では不可能とされていた。

なぜ、生後2時間で指紋を登録する必要があったのか。「その研究者がアフリカで現地調査を行ったところ、母親は産後6時間前後で退院してしまうことがわかりました。さらにいえば、住所のないお子さんや、戸籍の登録さえしてもらえないお子さんの数も、膨大な数に上ります。このため、出産後2時間以内に赤ちゃんの指紋を登録しないと、行政はその子を識別してワクチンを打つことができなくなってしまう。そこで彼は、乳児の指紋を2時間以内に認証するという、不可能とさえいわれた技術を開発したのです」。

世界を変える仕事は1人の小さな「想い」から始まる

3つ目のストーリーは、インドで無料の健康診断を実現したプロジェクトの事例である。 NECインド法人は、健康診断で計測する心拍数や血圧などのバイタルデータを企業に提供することで、企業から資金提供を受け、健康診断を無料化するビジネスモデルをつくった。その発端となったのは、ある社員のふとした気付きだった、と野口は説明する。

「彼はあるとき、50代と思い込んでいたインド人の同僚が、まだ30代であることを知って衝撃を受けました。インドは世界有数の糖尿病大国で、平均寿命も60~65歳と短い。その気付きがきっかけとなって、インドでは健康に対する意識が低く、健康診断も全く行われていないことがわかってきたのです」

それでは、どうすれば、インドで健康診断を普及させることができるのか。そのためには、健康診断を無料で受けられる仕組みをつくる必要があった。そこでNECは、ヘルスケア関連のデータを求める企業と一般市民の間でWIN-WINの仕組みをつくり、健康診断で得られたバイタルデータの一部を企業に提供する代わりに、企業から資金提供を受け、健康診断を無料で受けられる仕組みをつくった。さらに、女性の就労機会が少ないインドの社会事情を考慮して、これらの仕事を女性に任せることにした。

「世界を変える仕事は、必ずといっていいほど、1人の小さな想いから始まっています。大きな仕事は、隣の人の変化に気付くことから生まれます。自分が感動すること、自分が美しいと思う感覚を信じていくことが大事です。ぜひ、自分の感覚をどうしたら実現できるのかを考え抜き、自分を信じ抜いて、小さな一歩を踏み出してほしい。そうすれば、何かが生まれます。『デジタルは世界を変える。変えるのは皆さんだ』ということを最後にお伝えして、話を終わりたいと思います」。そう言って、野口は講義を締めくくった。

講義終了後は、講師への質問を考えるワークショップと質疑応答が行われた。この日参加したある学生は、野口の講義について、率直な感想を語ってくれた。

「自分は、社会問題を解決する仕事がしたいと思っています。今まで、自分には技術的な知識がないので、世界をダイレクトに変えることは難しいのではないかと思っていたのですが、野口さんに『想いと技術をつなぐことによって、世界は変えられる』という3つの事例を示していただき、自分も世界に目を向け、課題を見つけて技術とつなげればいいのだな、と思いました。自分の中で、1つの答えが出たような気がしています。野口さんは冒頭で、『人生を変えるような講義をしたい』と言われました。最初は大げさだなと思ったのですが、本当に人生を変えるような話を聞かせてもらえたな、というのが実感です」

この特別講義では、SDGsの第一線で活躍する外部講師の講義に加えて、学生がチームで新規事業開発を行うワークショップを開催。レゴブロックなども活用しながら、先の見えない時代を生き抜き、「自らが望む未来」を実現するためのスキル獲得を目指すという。「来年度はほかの大学とも連携しながら、この特別講義のシステムを広めていきたい」と、水口氏は抱負を述べた。

SDGsの第一線で働く社会人の言葉は、学生の心に灯を点し、ときにはその人生を変えるほどの影響力を持つ。この日の講義を見学して、その手応えを確かに感じ取ることができた。