「地域循環共生圏」とは? ~環境省・事務次官に聞く、ローカルSDGsの挑戦~

2018年のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が発表した「1.5℃特別報告書」は、秒読み段階に入った気候危機の脅威を知らしめ、文字通り世界を震撼させた。これを機に、各国政府は「2050年カーボンニュートラル」に向けた政策を強化。環境省では「地域循環共生圏」のコンセプトを打ち出すとともに、「2030年までに脱炭素先行地域を100カ所以上つくる」ことを目標に掲げた。この「地域循環共生圏」が目指すものとは何か。今後どうすれば、豊かな暮らしを持続させることができるのか。環境省のキーパーソンに話を聞いた。

SPEAKER 話し手

環境省

中井 徳太郎 氏

環境事務次官

佐々木 真二郎 氏

大臣官房 環境計画課

企画調査室長

今後の10年が人類の存亡をかけた重要な時期に

──現在、SDGs(持続可能な開発のための2030アジェンダ)や2050年のカーボンニュートラル達成に向け、世界中で、経済界や社会全体を巻き込んだ大潮流が生まれつつあります。日本でも政府を中心に様々な施策が打たれており、環境省でも「地域循環共生圏」のコンセプトを打ち出しています。こうした背景について教えてください。

中井氏:これまで人間は、熱帯雨林を伐採して、化石燃料を大量に燃やし、繁栄を享受してきました。しかし、その営みは環境負荷を高め、地球の“健康”を損ない、深刻な「気候危機」を招いているわけです。

もちろん、それだけではありません。私たちは、資源が有限であることに配慮を怠り、「大量生産・大量消費・大量廃棄」によって物質文明を築いてきました。その結果、地球のいたるところで汚染が深刻化し、「2050年には海洋プラスチックの量が魚の量を超える」という試算が出るほどの事態となっています。

また、都市への「一極集中」も大きなリスクとなっています。自然の生態系を度外視し、人工的なビル空間をつくって、そこに人口を集中させたことが、結果的に3密の状態をつくり出し、新型コロナウイルスの感染リスクを高める結果となったわけです。いかに、自然と共生し、生態系と調和しながら、分散型の暮らしを営むことができるか。これは持続可能な社会に向けた重要な考え方となっています。

こうした顕在化した危機を乗り越え、豊かな暮らしを持続させるためには何が必要なのか――今後の10年は、人類の存亡がかかった極めて重要な時期だという危機感のもと、議論に議論を重ねた結果、「地域循環共生圏」というイメージに行き着いたのです。

「自立・分散型」の社会をつくり、不足分は地域間で補う

──「地域循環共生圏」のコンセプトについてお聞かせください。

中井氏:「地域循環共生圏」は、SDGsの目標を地域の経済の仕組みとして回すことを目的とした構想です。私たちはこれを「ローカルSDGs」と呼んでいます。これは、エネルギーや食を地産地消しながら、地域の中で資源が循環する「自立・分散型」の社会をつくり、地域同士が互いに資源を補完しながら支え合う、という考え方です。

地球が1個の生命体だとすると、国や地域は臓器や細胞にあたり、全細胞が元気なら、地球は健康だといえます。それと同じで、自立・分散した地域がつながれば、1個1個の末端細胞からポテンシャルが開花していく。同様に、環境政策も、地域をベースとしたボトムアップ型の発想で考えていくしかない。

ただし、一言で地域といっても「都市」と「農山漁村」に2分されているのも事実で、都市に太陽光発電の設備や植物工場をつくったとしても、それだけで都市の人口と産業を賄うことはできません。一方、農山漁村では、人口減少でコミュニティが崩壊し、耕作放棄地や森林の荒廃は広がっているものの、再生可能エネルギーを生み出す自然の力や第一次産業のポテンシャルは依然として大きい。

そこで、食料や自然エネルギーは農山漁村から都市に回し、都市から農山漁村に人材や資金を回す。地域が自立・分散しながらネットワークで連携し、足りないものを補完し合いながら、リモートワークやワーケーションで人の移動を促し、細胞(=地域)を活性化していく。デジタルの力を活用すれば、こうしたことが可能になってきたわけです。

企業が地域に第2の拠点を持って、地場産の農産物を社員食堂の食材として使う。あるいは、大規模災害があった時には疎開させてもらう。そんなネットワークを日ごろから築き、災害対応力も高めながら、個々の地域が自立していく。それが、「地域循環共生圏」の目指す姿なのです。

──環境省では「地域循環共生圏」に加え、「地域脱炭素」も推進されていますが、この関連性について教えてください。

佐々木氏:「地域脱炭素」とは、「地域に利益をもたらす形で、脱炭素を進めていくこと」だと考えています。地域がきちんと利益を享受できる形で、地域の人たちが主体性を持ってプロジェクトを立ち上げていく。「地域脱炭素」とは「地域循環共生圏」の一部であって、私たちがやりたいのは、脱炭素を核にした「地域循環共生圏」の創造です。

例えば、針葉樹だけでなく広葉樹も森林資源として活用することで、脱炭素を進めるだけでなく、生物多様性や林業にも貢献していく。あるいは、家畜の糞尿をバイオガスプラントで再エネ化するだけでなく、プラントで発生する消化液を肥料として再利用することで、資源循環や農業にも貢献していく。このように、さまざまな分野に統合的に「脱炭素」がかかわってくる、というイメージです。

部局を超えてチームを編成し、公民連携で課題を共有

──「地域循環共生圏」を実現している、具体的な取り組み事例を教えてください。

佐々木氏:持続可能な地域とは、常に地域づくりを継続している地域のことです。となると、地域の人々がプロジェクトを生み出し続け、課題解決を続けられる能力を持っていることが、非常に重要になってくるわけです。

そんな地域の1つに、神奈川県小田原市があります。この地域では、ハンターの減少と高齢化により「獣害」が増えています。そこで、小田原市は小田急電鉄と連携して、「ハンターバンク」のプロジェクトを立ち上げました。都会には、「免許は持っているが狩り場を持っていない」ハンターがたくさんいます。そういう人たちに、「小田原市に来ませんか」と声をかけ、獣害に悩む地元のベテラン猟師とマッチングするわけです。

小田原市では地元のベテラン猟師が箱ワナを設置し、その様子をSNSで都会のハンターと連絡を取り合います。そして、獣がワナにかかると、都会のハンターは地元の猟師にサポートしてもらいながら、獲物を止め差しして解体し、その肉を持ち帰ります。地元の猟師との交流を楽しみながら、周辺観光もしてもらおう、という試みです。

小田急電鉄のビジネスとして回しながら、「獣害を減らす」という地域の課題を解決し、交流人口を増やしていく。こうした同時解決の事業を生み出しているのが、小田原市の大変面白いところです。今、小田原市では民間活力を応援するためのプラットフォームを運用しています。それをベースに、森でのアクティビティを開発したり、キャンプ場でのワーケーションやEVからの電気供給で災害レジリエンスを高めたりと、さまざまなプロジェクトを生み出し続けているわけです。

このプロジェクトの成功要因の1つは、小田原市の職員の方たちが企業やNPOなどと協議会などのプラットフォームをつくり、日ごろから交流を深めていること。互いに課題を共有しながら、補助金の情報を提供したり、人を紹介したりと、さまざまなお膳立てをするわけです。庁舎内でも、事あるごとに部局を超えてチームを編成し、機動的に動いている。こうした“小田原スタイル”は、地域づくりを持続可能なものにする大事な点ではないかと思います。

──大変面白い試みですね。他の地域でもこうした取り組みが進んでいるのでしょうか。

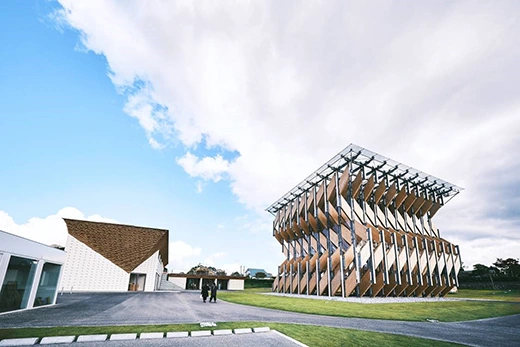

佐々木氏:もう1つご紹介したいのは、岡山県真庭市の事例です。真庭市は2021年、蒜山高原に「GREENable HIRUZEN」という観光文化発信拠点施設を立ち上げました。この建物は、東京オリンピックのパビリオンとして隈研吾さんが設計したものですが、建材に真庭の材を使っているため、里帰りする形で国立公園内に移築されたのです。

真庭市は元々、サステナブルなコンテンツづくりに力を入れてきた地域で、瀬戸内海の牡蠣の殻を肥料として、海のミネラルをたっぷり含んだ「里海米(さとうみまい)」をつくったり、それを小学校の給食やSDGsの教材に活用したり、草原を管理するための火入れの作業をツーリズムで体験できるようにしたりと、ありとあらゆるサステナブルなコンテンツをつくってきました。これらをパッケージ化し、都市との連携拠点にしようというので、新たに『GREENable HIRUZEN』をつくったわけです。

この施設を拠点として、今、真庭市では、大阪の阪急阪神百貨店との連携を進めています。

百貨店側としては、これから生き残りをかけてサステナブルに取り組んでいかないといけない。自然共生をテーマに売場計画を進める中で、限られた空間で自然のスケール感を表現し体験を提供するには限界があり、その魅力を十分に伝えることが難しいと感じていました。そんなとき、百貨店の担当者が旅行で訪れた真庭に惹かれ、市との連携に至り、「人と自然が共生する暮らしを広げる」ことをビジョンに掲げて地域の人々と共に産品や体験を再価値化し、都市の百貨店でも紹介するなど両者が連携して交流を生み出そうとしているわけです。それにより結果的に、「大阪の消費者が真庭のものを買ったり体験したりすることで真庭市を応援できる」という都市と地域の交流の輪を促すことができるようになっています。

今、真庭市役所には、阪急阪神百貨店から出向した職員1人が常駐しています。ただ単にサステナブルな商品をつくるだけでなく、それを都市との連携に利用し、パッケージにしてブランド化している。その意味では、真庭市の取り組みは、一歩先に進んだ「地域循環共生圏」の事例だと思います。

人から人へと思いを伝え、「脱炭素ドミノ」を起こす

──「地域循環共生圏」の実現に向け、環境省ではどのような取り組みを進めていくのでしょうか。

佐々木氏:環境省では「地域循環共生圏づくりプラットフォーム」をつくって、地域のネットワークづくりを応援しています。具体的には、年間約36地域のモデル事業を選定し、活動予算も付けて伴走しながら、地域のネットワーク(地域プラットフォーム)づくりを支援しています。また、セミナー受講や地域循環共生圏のつくり方を学ぶフォーラムなどを通じて、他地域の人や企業、専門家とも出会える機会の創出など、皆が一堂に会して交流できる場も提供しています。

http://chiikijunkan.env.go.jp/

また、地域プラットフォームづくりがある程度進んだ段階では、ビジネスプランの相談に乗ってくれる専門家の紹介や、ビジネスパートナーとのネットワークづくりなど、さまざまな形で事業化に向けた支援を行っています。

さらに、こうした活動の成果として、地域プラットフォームをつくる方法を「地域循環共生圏創造の手引き」としてまとめています。これは、地域の人に話を聞きに行って、地域の課題感や、地域の将来に対する思い、事業プランなどを語ってもらい、事業主体の候補を探しながらネットワークをつくっていくプロセスをまとめたものです。試行錯誤の連続ですが、私たちもPDCAを回し、常にブラッシュアップしながら、地域プラットフォームづくりのお手伝いをしています。

──「地域循環共生圏」の実現に向け、重要なポイントは何だとお考えですか。

中井氏:2050年のカーボンニュートラルに向けて、日本全体が短期間で脱炭素を実現せざるをえなくなりました。おそらく、首長が強い思いを持ち、課題解決のためのプロトコルをつくっている先行地域は脱炭素を実現できるでしょうが、そうではない地域をどのように底上げして、大きなうねりをつくっていくか。そこが課題だと考えています。

佐々木氏:地域脱炭素のロードマップでは、先行地域をモデルとして「脱炭素ドミノ」を起こすことを目指しています。では、どうすればドミノが起きるのか。ドミノとは「人が倒す」もので、人の想いや共感、ノウハウが、人から人へと伝わることによってドミノが起きる。だからこそ、私たちは「仲間づくり」を意識しています。先輩にあたる地域と、それに続く地域とがつながって、課題感を共有する人同士が気軽に教え合い、悩みを相談できるようなネットワークを、いかにつくっていくかがポイントだと考えています。

そもそも、やる気がなければ何も始まらない。主体性をもって「脱炭素」や「地域循環共生圏」に取り組み続けるためには、ワクワク感がないといけない。次の世代や故郷のために、楽しみながら地域をよくしていく。そういう感覚が、実はすごく重要だと思うのです。

中井氏:また先述したように、デジタル技術の活用も成功に向けたカギと言えます。自立分散型のエネルギーシステムは、データと制御、AIによる予測も含めてDXの王道ですし、「地域循環共生圏」でいえば、災害に対応した河川やため池のモニタリング、EVの蓄電機能を活かしたVPP(バーチャルパワープラント)、地域のインフラ再生、個人の嗜好に合ったサービスの提供など、さまざまなことがデジタルで実現できる時代になっています。

こうした技術を組み合わせれば、地域の個性が浮き彫りとなり、「森・里・川・海」の味わいが多様性を増すことは間違いない。その意味で、岸田内閣の「デジタル田園都市国家構想」は「地域循環共生圏」そのものだと考えています。

「地域循環共生圏」を推進するためには、すべての面で技術が必要です。デジタル企業の皆さんは、社内ベンチャーやスタートアップとの連携など、さまざまな形でビジネスが展開できると思います。是非、今抱えている課題に自社のデジタル技術を当てはめ、ビジネスチャンスにつなげていただきたいと思います。