「運命を超えた未来を掴む」。過酷な最貧国で”教育革命”を目指す女性起業家の覚悟

経済面で大きなポテンシャルを秘めつつも、いまだ貧困国から脱却できないバングラデシュ。この国で教育支援ベンチャーを立ち上げ、現地社会に大きなインパクトを与えつつある女性起業家がいる。Venturas創設者兼CEOの上田 代里子氏だ。多発する自然災害、未整備のインフラ、テロの脅威――下手をすれば命さえ奪われかねないリスクにさらされながらも、事業を軌道に乗せつつある。上田氏はなぜ、あえてこの苛酷な環境に身を投じ、前を向き続けるのか。バングラデシュでの事業にかける想いについて話を聞いた。

幼い頃に見た、ソマリア飢饉や湾岸戦争のニュースが人生を変えた

インドとミャンマーに国境を接し、ガンジス川流域のデルタ地帯が国土の大半を占めるバングラデシュ。今後の経済成長が期待されるが、まだまだインフラが整っているとはいいがたく、行政の非効率さや洪水などの自然災害も足枷となって、世界貧困国のリストに名を連ねているのが実情だ。

そんなバングラデシュに単身で乗り込み、2015年に教育支援ベンチャーを起業。同国の高等教育進学のあり方に変革をもたらしつつある女性がいる。Venturas創設者兼CEO、上田 代里子氏だ。

上田氏はなぜ、あえて貧困国で起業するという”茨の道”を選んだのか。その原点は、幼少期に遡る。「幼い頃、ソマリア飢饉や湾岸戦争で苦しむ子供たちの姿をニュースで見て、強烈なショックを受けました。生まれた国や環境が違うだけで、人の運命はこれほどまでに変わるのか。1つ間違えたら、これは自分の姿だったかもしれない──そう思い、得体の知れない不安と憤りを感じたのです」

創設者兼CEO

上田 代里子 氏 ベンチュラス代表

その思いは成長しても途絶えることがなかった。中学に入ると、元国連難民高等弁務官・緒方貞子氏の著書やNGOの本を読み漁り、大学では途上国の持続可能な開発を専門に学んだ。在学中はバックパッカーとして1年の4分の1を海外で過ごし、途上国でNGOの活動に参加。大学3年目の時、1年間休学して南米エクアドルの首都キトに滞在し、スラム街の開発プロジェクトに身を投じた。

途上国の貧困問題の解決と、世界平和に貢献したい──思いは募る一方だったが、キトでの経験から、NGOでの活動に限界も感じていたという。「NGOの活動は、ドナーからの資金供給が縮小したり事業がストップしたりと、さまざまな不確定要素をはらんでいます。ドナーの善意に頼っている限り、事業の持続性や拡張性は得られない。持続可能なモデルを作るためには、現地の人が『お金を払ってでもそのサービスを享受したい』と思えるようなサービス、現地の人が本当にメリットを感じられるインフラともいえるサービスを提供することが重要だと考えるようになりました」

だが、それを実現するためには、今の自分では力不足。まずは、自分自身のビジネススキルを磨く必要がある──そう考えた上田氏は、大学卒業後、民間企業に就職し、B2B向けの新規事業立ち上げに取り組んだ。

「前職では責任ある仕事を任されていましたし、やりがいも感じていました。だから、退社するときは迷いましたね。でも、数10年後の自分を考えた時、今の仕事を続けた場合と、新しい世界に飛び込んだ場合とでは、どちらが納得して生きられるのか。悩みましたが、一歩前に踏み出すことで見えてくることもあるだろうと思い、バングラデシュに行くことを決めたのです」

幾多の困難を乗り越え、国際イベントを成功させる

上田氏は事業立ち上げに先立ち、ダッカにある大学の短期集中コースで、ノーベル平和賞受賞者ムハマド・ユヌス博士が提唱する「マイクロファイナンス(小規模金融)※」を学んだ。その上で、途上国での事業立ち上げにあたり、自らに3つの目標を課した。

それは1つ目に「特定の途上国に身を置き、そこで生活する人々が抱える問題や社会問題を知ること」、2つ目に「途上国で何かをゼロから立ち上げることがどれほど大変かを経験し、自分に何ができるのか、何が足りないのかを知ること」そして最後が「何をするにも人とのつながりが必要であるため、現地で人間関係を作ること」だった。

これらを達成するべく、上田氏は国際サイクリング・イベント「Bangladesh Discovery Ride 2014」の開催を企画。それは、バングラデシュから50人、世界中から50人のサイクリストが集結し、100人が5日がかりで200kmを自転車で走破するという壮大な計画だった。

上田氏は前職で培ったビジネススキルをフル活用して奔走したが、ほとんどコネもなく、商習慣も日本とは全く異なる国で、これだけのイベントを無事故・無事件で開催するのは容易なことではない。現地のパートナー・スポンサー探しからボランティア募集、プロモーション活動、警察や行政の許可申請に至るまで、準備には8カ月を要した。

だが、いざ蓋を開けてみると、想像さえしなかったトラブルが間断なく続いた。例えば、レストランと交渉して昼食会場を確保し、保証金を前払いしたにもかかわらず、当日、会場が結婚式で満席になっていることが判明。急きょ、代わりの会場を探して奔走せざるをえなかった。

それだけではない。スポンサー契約を締結しておきながら、イベント終了後に「契約金は払わない」「やっぱり半額にして」と言い出す企業も現れた。日本の常識では考えられないトラブルの連続に、途上国でビジネスを立ち上げることの難しさを思い知らされた。それでも音を上げなかったのは、ゼロから立ち上げ、やり遂げることができたという実感があったからだと上田氏は振り返る。

「本当に大変だっただけに、達成感も大きかったですね。バングラデシュには、世界や日本では当たり前にあるイベントや価値、サービス、ソリューションがまだ存在しないので、何をやっても大勢の人からとてつもない反響が返ってくる。バングラデシュという舞台で、もっと何かできるのではないか、社会的インパクトの大きな仕事ができるのではないか、と思ったのです」

事業エリアとして上田氏が目を付けたのが教育分野だ。それは、あるインド人起業家の本を読んだのがきっかけだ。貧困国には多くの逸材が埋もれており、教育機会さえ与えられれば、アフリカの貧しい漁村から地球の未来を変えるような科学者が生まれる可能性もある。境遇や教育機会に恵まれないからといって、彼らの豊かなポテンシャルを埋もれさせてしまうのはあまりにもったいない。テクノロジーを活用すれば、その教育格差を埋めることは十分に可能なはずだ──。

その主張に共感した上田氏はバングラデシュの教育事情についてリサーチを開始。2015年、シンガポールに拠点を置く投資会社REAPRAグループの支援のもと、教育IT事業を行う「Venturas Ltd」を設立した。だが、経済成長に伴い、ダイナミックな環境変化が進むバングラデシュにあって、タイムリーに成長・拡大が可能なビジネス領域を見つけるのは容易ではない。試行錯誤の末、上田氏は、高校3年生と大学を繋ぐ大学進学情報プラットフォームの運営に商機を見出す。

- ※ マイクロファイナンス:貧困層に少額の融資を行うことによって、その自立をサポートする手法

大学と高校生のマッチングで価値を生み出す

現在、バングラデシュの大学進学率は2割に達し、毎年80万人の学生が大学に進学する。日本の高度経済成長前期のように、どんどんと新しい大学が設立され、毎年進学率も伸びている。だが、進学志望者が必要とする大学の情報は、全く整備されていない。一方、各大学では優秀な学生を確保しようと、莫大な予算を新聞広告や看板、チラシなどに投じているのが実情だ。つまり、必要な情報が必要な人に届いていないのである。

そこで上田氏は、2017年、バングラデシュ総合大学・工科大学全142校の大学入試情報を整理した進学情報サイトを公開。センター試験のスコアや払える授業料、都市や専攻科目などで検索すれば、条件に合った大学が提示され、比較検討し、出願までワンストップで行えるサービスを立ち上げた。

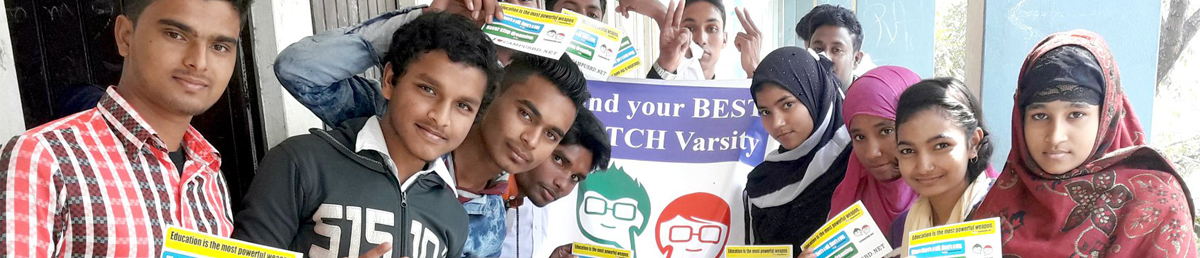

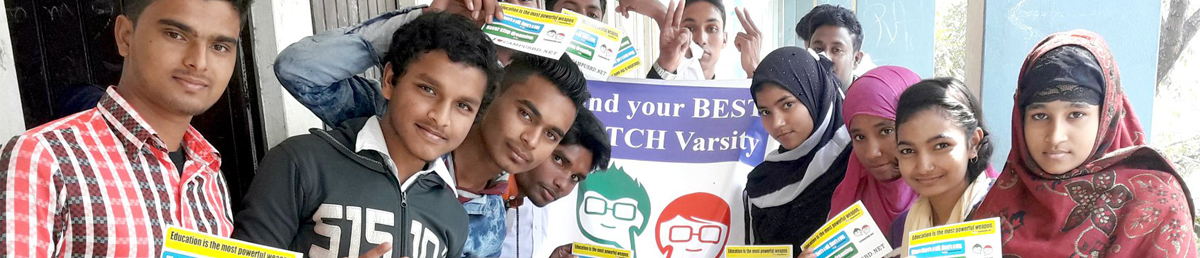

このサイトは、立ち上げ後の1年間で10万人のユーザーを獲得。これは、インターネットに常時アクセスできる高校3年生の約50%にあたる。それと同時に、バングラデシュ全土160の高校と関係性を構築し、継続的に情報をクラスルームに届けられる体制を作った。現在、Venturasでは、オンラインのみならず、オフラインでキャンパスツアーやワークショップ開催、都道府県レベルでのアドミッションガイダンス、キャリアセミナー主催、大学進学EXPO主催など、さまざまなチャネルをかけ合わせて高校生の大学進学選択のサポートをしている。従来、同国には大学進学のためのマッチングサービスが存在しなかったこともあって、ユーザーの反響は当初の想像をはるかに超えて広がっていった。

「高校生は大学の情報に飢えているので、地方でイベントをやると、現地の高校3年生の実に7割が参加してくれます。去年主催した地方都市での進学Expoは実に5000人が来場しました。出展した大学のブースには学生が溢れ、その後2週間は学生からの問い合わせの電話が鳴り止まない。こうした試みはバングラデシュ史上初なので、啓蒙時間とコストがネックになる一方で、何をやっても大きなソーシャルインパクトを生むことが出来ます。結果的に大学からも学生からも感謝されるので、とても手ごたえを感じますね。大学と高校生をつなぐ仕事は、社会価値を提供するだけでなく、後世にもインパクトを与える仕事。今後オペレーションが改善されれば、キャッシュフローを黒字化できそうな目処がやっと見えてきました。そうなれば、サービスを確立し、事業をサステナブルにしていくことができる。それが現実に見えてきているのが、とてもうれしいですね」

バングラデシュに飛び込み、ここまで来るのに5年が経過。その間、日本では考えられないような過酷なトラブルの連続だったという。

「例えば、交通インフラの脆弱さはその1つです。人口が急激に増加している上、都市整備に計画性がなく、大渋滞が日常的に発生します。また、雨季にまとまった雨が降ると、町全体が水浸し、全ての活動がストップしてしまう。それから、ハルタルと呼ばれるゼネラル・ストライキが起きると、デモ活動が活発化し、通勤用の車が攻撃されることもあるので、出勤自体ができなくなってしまう。こうしたことから予定していたキャンパスツアーやセミナー、エキスポが全部キャンセルになり、2カ月ぐらい働いてきたコストが全て無駄になることだってあります」

もっと深刻なのは、イスラム国のような宗教上の脅威だ。2年前にダッカのレストランがテロリストに襲撃され、多くの日本人が犠牲になったが、同じような事件がまたいつ起こらないともかぎらない。

「以前優秀な社員がいたのですが、彼はリベラルなムスリムだったため、自宅で過激派に襲われ、瀕死の重傷を負った。その状態で外から南京錠をかけられ、発見された時には死にかけていたのです。過激派にせよリベラルにせよ、宗教の問題が絡むと、大変な危険を招いてしまう。もちろん外資系企業の代表ということでいつ命のリスクにさらされるかわかりません」

外資系企業を狙った、組織的な詐欺に遭いかけたこともある。以前、パイロットプログラムの一環として塾を運営していた時のことだ。社員2人が塾生を集めるため、高校の前でビラ配りをしていた。すると、近隣住民が集まってきて、テロリストの疑いをかけられ、高校の校長室に連れていかれた。総勢30人に取り囲まれ、あわや警察に連行されるところだったが、警察のトップにコネがある知人に頼み込み、ようやく釈放してもらうことができた。

「それは、外資系企業から保釈金をせしめるため、校長や警察署長までがグルになって仕組んだ大芝居でした。日本では考えられないようなことが、ローカルビジネスの現場では実際に起きてしまう。こんなこともあるのかと、本当に驚きました」

その一方で人事上のトラブルや人間関係の苦労も絶えない。誰が何を理由に出勤してこないかはその日にならないとわからない。育成し、期待を寄せていた社員が突然会社を辞めてしまうといったことも、少なくないという。

途上国での事業立ち上げには200%のコミットメントが必要

自然災害やテロ、詐欺などの外部要因に起因するトラブルと、人間関係などの内部要因に起因するトラブル。常人には耐えがたいほどの苛酷な現実が、波状攻撃で押し寄せる。頼れる人も少ないし、自身の無力さを感じる時もあるだろう。それでも、上田氏は前を向き続ける。その原動力はどこにあるのだろうか。

「一度やると決めたからには、納得いくまでやりたい、と思うからではないでしょうか。もし日本で起業していれば、もっとスピード感を持って事業を展開できていたかもしれません。でも、10年20年経ったときに、それをやってよかったと自分が納得できるかどうか。私は、自分が一番納得できる形で、社会にインパクトを与えたい。Venturasは、『運命を超えた未来を掴む、それをしようとしている人を応援する』会社。私自身も、自分が生まれ育ってきた環境とは全く違うチャレンジングな場所で、何かを実現していく自分を表現したいのかも知れません。それが最終的に幼い時から想っていた、貧困を撲滅し、世界平和に貢献するということにつながっているなら、なおさらです」

Venturasでは「2032年ビジョン」を設定し、事業活動を通じ世界中の数億人の人生を好転できるようなインパクトをもたらすことを目指している。そのためにも、バングラデシュでの事業を1日も早く軌道に乗せ、世界複数国で事業を展開していきたい、と上田氏。今後は他の新興国、途上国への展開も考えているという。

「途上国でゼロから事業を始めることは、想像以上に大変なこと。日本で考えているソリューションやプロダクト、ビジネスモデル、サービスモデルは100%ムダになるかもしれない。現地に根付いて一定期間を過ごし、しっかりと市場のインサイトを見ながら、正解を見つけていったほうがいい。正解にたどり着くまでには、それこそ半端ないエネルギーとタフネス、パッションが必要です。でも、本当にやりたいのであれば、少しでも早く始めた方がいいと思います。うまくいけば、考えていた以上の絶大な反響が返ってきます」と上田氏は最後に語った。