日本の「過去の経験」が、アフリカ進出の武器になる~「タイムマシンマップ」を使ったビジネス予測の可能性

Text:椿 進

経済発展が著しく「最後の成長大陸」とも呼ばれるアフリカ。今後も人口増加が見込める巨大な市場であり、欧米のスタートアップや中国のIT企業がこぞって進出している。出遅れてしまった日本がここから巻き返すためには、どうすればいいのだろうか?

アフリカでのビジネスを考える際に有用なのが、戦後からここまで経済成長を遂げた「日本の経験」ではないか。つまり経済成長の途上にあるアフリカで求められている商品やサービスが、過去の歴史から予想できるのだ。今回は「タイムマシンマップ」という道具を使いながら、日本企業のアフリカ進出のヒントを探ってみたい。

椿 進 氏

アジア・アフリカ・インベストメント&コンサルティング(AAIC)グループ 代表パートナー/ファウンダー。

ビジネスブレークスルー大学、および同大学院経営学研究科経営管理専攻(MBA)教授。

中国・東南アジア・インド・中東・アフリカなどの新興国において、新規事業育成、市場参入支援、M&Aなどを、コンサルティングと投資を通じて実施。

現在はアフリカ・ヘルスケア・ファンド(AHF1号、2号)を運営している。

著書に『超加速経済アフリカ: LEAPFROGで変わる未来のビジネス地図』(東洋経済新報社)など。

タイムマシンマップ

図1は各国、各都市の一人当たり名目GDP(USドルベース)を、小さい順に並べたものになる。併せて、それが過去の日本のいつごろのGDPにあたるかを示し、さらに、その時の日本での主な出来事についても記載してある(注:各国の一人当たり名目GDPの数値は2014年のもの)。このように各国、各都市の一人当たりGDPを小さい順に並べて、それを日本が過去に経験してきた「時間変化による経済成長」の過程と並べたのが、「タイムマシンマップ」だ。

緑色がアフリカで、黄色がアジアの国と都市になる。この表の1つのポイントは、国と都市で分けてあること。発展途上国においては、人口の過半数が農村で農業に従事し国全体のGDPを押し下げているため、概ね都市の数値が国全体より3倍ほど高くなる。一方で、経済成長の起爆剤となる新サービスや新商品は、都市から普及しはじめる。よって都市のGDPで見ることが重要になる。発展途上国ほど差は大きくないものの、この傾向は日本にも当てはまり、日本全体のGDPは約37,600ドル(2014年時点)だが、東京だけ見れば56,000ドルで、1.5倍ほど違う。

3種類のマジックナンバー

さて、このタイムマシンマップには、経済発展の分水嶺となる「マジックナンバー」がいくつか存在する。

最初のマジックナンバーは一人当たりGDP「1000ドル」。これは日本では1965年頃に相当する。日本では、前前回の東京オリンピックが開催され、多摩ニュータウンのような公団住宅、いわゆる大規模団地が開発された時期にあたり、東海道新幹線や首都高速が開通した。一人当たりGDP 1000ドルが、発展途上国から中進国になるラインで、国連でもこの1000ドルを発展途上国と中進国との区分にしている。日本や各国の例を見ても、1000ドルに達すると都市インフラが急速に整備され、中低所得者向けの公団住宅なども一気に整備される。

次のマジックナンバーは3000ドル。日本では1972年に相当する。まさに高度成長の真っ只中であり、戦後すぐに生まれた「団塊の世代」の子供にあたる「団塊ジュニア」が最もたくさん生まれた頃だ(1973年生は209万人)。

この頃、「新3種の神器」「3C」という言葉が流行した。3Cとはカー、クーラー、カラーテレビ。つまり自動車やエアコンが普及し、カラーテレビが沢山売れた時代になる。さらに、3000ドルに達するのと同時期は「外食元年」でもあった。マクドナルド1号店が1970年、すかいらーく1号店が同じく1970年、当時、首都圏最大のショッピングモールだったダイエー戸塚店が72年に開業している。またセブンイレブン1号店は1974年にオープン。このように外食やコンビニが普及し始めるのも、この3000ドル近辺なのだ。

3つ目のマジックナンバーは1万ドル。日本だとバブルの直前、1982年に相当する。東急ハンズ渋谷店が1978年、渋谷109が1979年に開業。DCブランド(ハナエモリやイッセイミヤケなどの日本オリジナルのファッションブランド)が活況を見せた時期で、1983年には東京ディズニーランドも開業している。このように新業態の店舗や専門店、オリジナルファッション、新エンターテイメントビジネスが立ち上がってくるのも、1万ドルラインにあたる。

さらに1万ドルに達した時期には、中央高速自動車道(1982年)、関越高速自動車道(1985年)が全線開通し、全国的にインフラが整備される時代でもあった。このように1万ドルラインから上では、生活が豊かになり、消費が多様化する。いわゆる中所得国家になることを意味する。

1000ドルライン: エチオピア/アジスアベバ

現在、多くのアフリカの国のGDPは、今1000ドルから3000ドルほど、高くても10,000ドル未満のところにある。すなわち日本の1960年代から80年代初期ぐらいにあたる。

ここからは、アフリカの事情を国別にもう少し具体的に見ていきたい。

図2はエチオピアの首都アジスアベバ(一人当たりGDPは2240ドル・過去の日本でいうと1971年、以下同)の公団住宅、いわゆる団地だ。見た目は日本の団地とそっくりで、エレベーターなしの5階建て。各戸の窓にはパラボラアンテナが付いているのが見える(なお日本の集合住宅は八木アンテナ)。現在このような公団住宅が大量に供給されており、アジア各国でもGDPが近いときに非常によく似た状況が起きた。

途上国の多くには住宅省などの省庁があり、中低所得者向けの公団住宅を整備する計画を進めている。1960年代後半に、日本でも住宅公団法が成立し、低金利で住宅ローンを提供する住宅金融公庫が設立され、多摩ニュータウンや千里ニュータウンなどの大規模団地が整備された。途上国での販売価格も、当時の日本の多摩ニュータウンとほぼ同じで、おおむね45~55㎡(2Bルーム/日本風にいうと2DK)で約300万円から約600万円が一般的な売り出し価格となっている。50年前の日本と同じく、このような住宅の価格は5年後には、約2~3倍になるといわれている。私の父親も、横浜でこのような団地を買い、3年後には価格が2倍になって売却して、新たなマンションを購入していたのを記憶している。

なおエチオピアで面白かったのは、その入居者を決める抽選方法。こういった住宅には入居希望者が殺到するので、かつての日本では「はがき」での抽選だったが、エチオピアでは毎日銀行の支店の前で、福引のガラガラによる抽選会をやっていた。エチオピアでは郵便制度が未発達であり、不正防止のためだという。抽選に当たって、10%の頭金(30~60万円)払うと、購買権が確定するそうだ。

3000ドルライン: ナイジェリア/ラゴス、ケニア/ナイロビ

続いて訪れるのが、一人当たりのGDPが3000ドルのライン。ケニアのナイロビが7年ほど前にこの3000ドルラインを突破した。突破した途端、ナイロビにはケンタッキーフライドチキン、ドミノピザ、コールド・ストーン・アイスクリームなどが一気に参入し、少し遅れてバーガーキングもオープンした。バーガーキングの1号店は、The Hub Karenという現地No1ショッピングモール内に開店したが、当初は大行列ができていた。その様子は、私が子供の時にマクドナルド1号店が銀座三越の横にできた時と、全く同じ光景だった。このように3000ドルは高度成長期の真っ只中だといえるだろう。

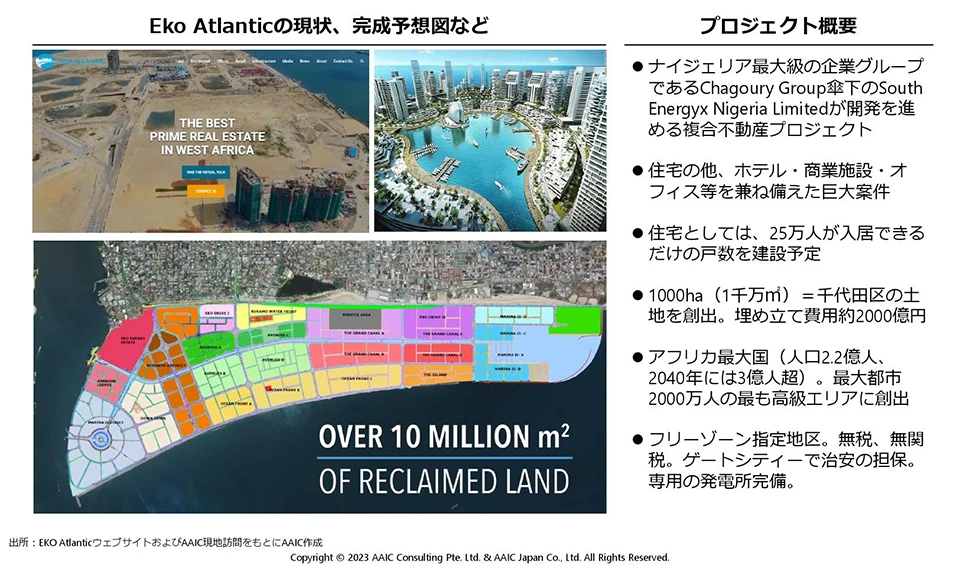

図3はEko Atlanticという、ナイジェリア最大の都市ラゴス(3336ドル・1973年)での巨大な都市開発プロジェクトだ。西アフリカにドバイのような都市を作るべく、約1000ヘクタール(千代田区と同規模)を埋め立て、そこに20万人規模の新都市を作ろうという計画であり、まさに、日本のお台場やみなとみらい、幕張新都心と近い発想といえる。

すでに埋め立ては7割程度完了しており、建物も1割ほどできている。ローカルNo.2の民間財閥が主体となって資金を集め、この計画を推進している。同様の都市開発が、アフリカ各国で計画されている。

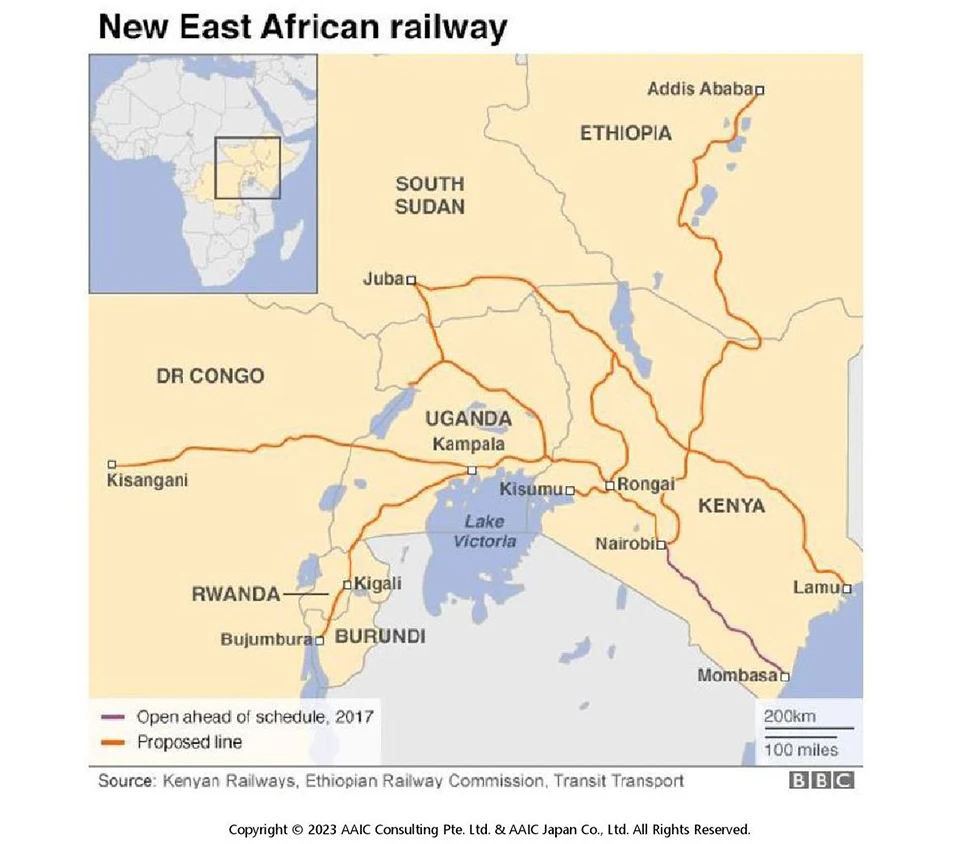

図4はケニアのナイロビ新幹線(ナイロビは3356ドル・1973年)、正確に言うとSGR(スタンダード・ゲージ・レイルウェイ)という標準軌道の列車で、最高時速は170キロだ。この新幹線は2017年5月に開業し、モンバサからナイロビまで約472キロ(東京~京都間の距離)を平均時速120キロで結ぶものだ。かつては約120年前にイギリスが作った路線が現役でモンバサ―ナイロビを走っていたが、平均時速約20キロしか出なかったため非常に不便だった。それが一気に最高時速170キロの新幹線に変わったのである。

これは中国の一帯一路の計画の一環として敷設され、総工費(38億ドル、約4900億円)の85%は中国の政府系銀行が融資している。実際に私も乗ったことがあるが、極めて快適で、サバンナをまっすぐ走り抜けていき、車窓から野生の象やキリンを見ることもできる。図5のようにウガンダの首都カンパラ、ルワンダの首都キガリ、エチオピアまでの新線も計画されている。

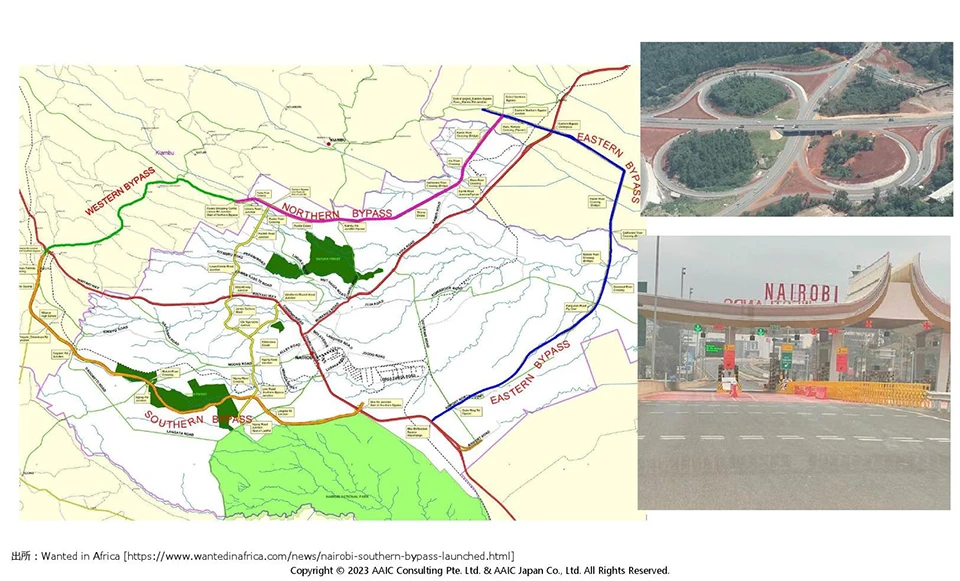

同時にナイロビでは、7年前に3000ドルを突破して以来、図6のような高速道路も一気に整備されており、首都環状線は完成し、さらに昨年のコロナの1年間でこれを横断する首都高速も完成した。これにより、昼間、渋滞で2時間はかかった道のりが、約30分で行けるように。このような高速道路や新幹線も、GDPが3000ドルから1万ドルになる道中で整備されていく。

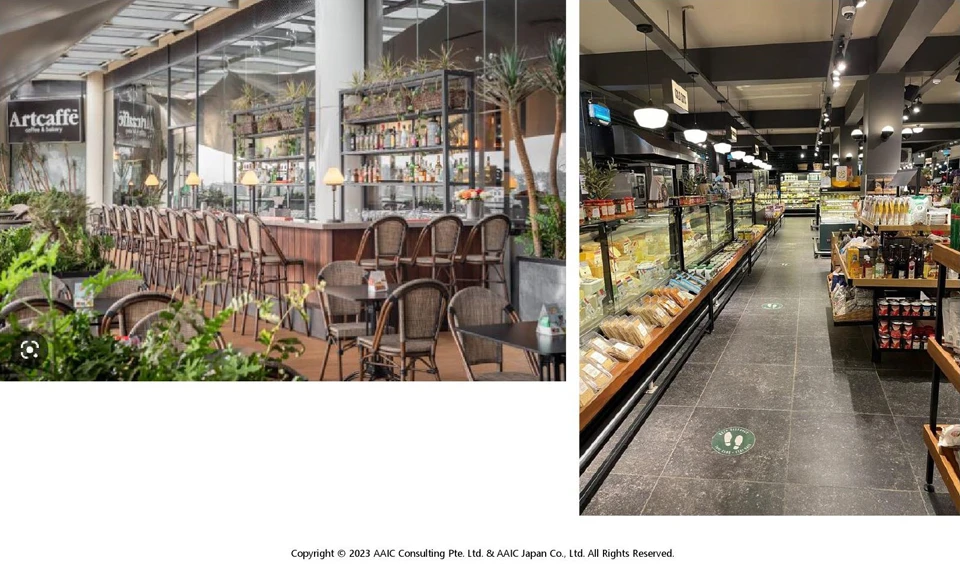

さらにナイロビには、図7のようなカフェなども沢山できてきた。これはArtCaffeというローカルNo2のカフェチェーンで、おしゃれなだけではなく、一部の店舗には成城石井のようなスーパーも併設しており、その一部には日本食材コーナーもできた。このように1万ドルに近づいてくると、いろいろなお店が出てくる傾向がある。

農機具普及にみるタイムマシンマップ

それではもう一つ、商品からみた事例をご紹介しよう。

図8は日本の農機具の普及過程を示したものになる。日本も1965年/GDP1000ドルぐらいまでは、まだ人力で田植えをしており、牛を使って耕していた。それが、1972年/3000ドル頃から、一気にトラクター/コンバイン/田植え機などが普及しまし、さらに1981年/1万ドル頃になると一人乗りトラクターなどの新たな農機具が、小農家までどんどん普及していった。

図9は、主要国で農業用トラクターが1万ヘクタール当たり何台所有されているかを時系列で比較したものになる(注:縦軸は対数目盛になっている)。

1番上のラインが日本で、線上の①が1964年/1000ドルの時点を指している。この時1万ヘクタール当たりのトラックの普及台数が100台強だった。しかし③の1972年/ 3000ドルでは600台まで増え、8年間で一気に6倍普及している。さらに1981年/1万ドルでは3000~4000台で、次の9年間でさらに5倍、つまり17年間で30倍普及したのだ。私が子供の時に、テレビでヤンマーの提供番組があれだけ数多く流れていて、いまでもヤン坊マー坊の歌を歌えるほど記憶に焼き付いているのも、この図を見ると納得できる。

特に日本は、小農家まですべて自分の農業機械を所有しているという極めて特殊な国で、世界で最もトラクターが普及している(4500台/1万ha)。日本と少し似ているのが韓国で、1000ドル、2000ドル、3000ドル…とラインを越えながら一気に普及させてきた。タイやマレーシアも類似した経過をたどっている。

一方、アメリカはすでに1960年時点において280台/1万haで、それから45年間全く変化していない。これは、戦前からトラクターが普及していた米国では、すでに1960年時点で、持つべき人すべてにトラクターが普及していたという事を示している。さらにアメリカでの主流は大規模農業であるため、1万ヘクタールあたりに投入する台数は、これ以上増える必要が無い。

図の1番下に目を向けるとケニア・タンザニアがあるが、ようやく国全体のGDPが2000~3000ドル付近にきたので、いよいよ農機具が普及する段階に入ってきたと思われる。

ちなみに図10はインドの年間トラクター販売台数の推移を示したものだ。インドも1000ドルを超えた2008年(30万台)から一気に普及し、2000ドルに達した2018年の段階で90万台。たった10年間で3倍に増えている。私も昨年12月にデリー郊外に行ったが、トラクターとトラクターディーラーの多さには驚嘆した。

実は日本人は答えを知っている

このように「タイムマシンマップ」を見ることで、あらゆるサービス・商品・インフラ・小売業態・生活様式・ファッショントレンド・住宅といったものが、いつ頃どのように普及するのか、流行るのか、がおおよそ予想できる。私の個人的な半世紀程度の経験からを振り返っても、過去に日本で起きたことが、中国でも東南アジアでもインドでもほぼ同じように再現されており、アフリカでもまた起きている。日本人は、アフリカで起こっている出来事を過去に自分でも実体験として経験し、さらに中国・アジアで復習している。だからこそアフリカでは、必ず、それをもとに成功して欲しいと強く思うのだ。これから何が当たるのか、答えを知っているのだから。

唯一の例外は、前回お話しした携帯・スマホだろう。これは、私が子供の頃には、『ウルトラマン』に登場するウルトラ警備隊くらいしか持っていない貴重なアイテムだった。電話の発展過程を飛ばしていきなり携帯・スマホが普及したのが、前回紹介した「リープフロッグ」という現象になる。「リープフロッグ」と「タイムマシン」、この2つのキーワードが、成長大陸アフリカを分析し、そこで成功するうえで大きなポイントだと確信している。

タイムマシンマップを使った勝利の方程式

日本企業も、自社の商品が過去いつごろ、どのように普及したのか、を徹底研究し、このタイムマシンマップを使って、アフリカへの参入時期や参入地域を定めてほしいと思う。公団住宅ができるのは1970年ごろ、アルミサッシが普及するのは1970年代半ば、バイクや中古車、農機具、コンビニ/外食、ファッション/エンタメ…こういった商品が普及する時期が見えてくるのだ。

実際にこういった知見を活用する日本企業も現れはじめている。例えば、日本の有名な事例は、ユニチャームがタイムマシンマップをフル活用して、グローバル戦略のベースにしていることだ。生理用品は500ドルから普及し3000ドルで多様化する。紙おむつは1000ドルくらいから普及し、3000ドルで一気に広がる。ほかにもペットフードは8000ドルから、などマジックナンバーをビジネスに活用している。

そしてこのタイミングが来る3年くらい前からしっかり現地工場を準備し、それまでに販売チャネルや体制も整備し、流行が訪れたときには現地工場を稼働させ、市場シェアをしっかり取れるようにしている。これがタイムマシンマップを使った「勝利の方程式」となる。

読者の皆様もぜひこのタイムマシンマップを活用して、自分のビジネスの「勝利の方程式」を作ってみてほしい。皆様方のアジア、アフリカでの挑戦を大いに期待したい。