未来を支える価値基準「New Commons」を実装するために、新たなインターフェースを考えること

~NEC未来創造会議活動成果発表会レポート~

2050年に「人が生きる、豊かに生きる」社会を実現すべく2017年に始動したNEC未来創造会議は、今年度も建築家やワイルド・サイエンティストなど多くの有識者を招いた会議や企業や学校法人を巻き込んだ共創イベントなど多くの活動を展開した。COVID-19(新型コロナウイルス)の発生を経て社会が大きく変わるなかでNEC未来創造会議は、持続可能な未来に向けた人と社会の新たな価値基準「New Commons」を創出しようとしている。

今年度の活動を振り返るとともにNew Commonsとはいかなるものなのか、それをどう実現するか考えるべく、NECは去る3月に計4回のトークセッションを開催。なかでも「社会の成長・発展、地球の持続可能性、個人のWell-beingを同時に実現する新しい価値基準・共有財としてのNew Commons」と「インターネットの恩恵と限界、そして、エクスペリエンスネットの可能性」と題されたふたつのイベントでは、New Commonsとその実現を巡って議論が交わされた。

「軸」を再考しなければならない

「COVID-19の対処において多くの国は経済と健康のトレードオフに悩まされていますが、もうひとつの軸を考えなければ経済と健康は両立できないように思います。新たな軸を考えることが、現代社会の課題を解決するのかもしれません」

東京工業大学研究・産学連携本部研究戦略部門長の新田元氏はそう語る。同氏が参画する未来社会DESIGN機構(DLab)は「人々が望む未来社会とは何か」を考えるべく2018年から活動を続けており、ワークショップを重ねながらありたい未来を24個のシナリオにまとめた東工大未来年表を提示し社会のあり方を問いなおすとともに研究・学術の進化/深化に努めている。新田氏によれば、わたしたち一人ひとりがWell-beingを実現し豊かに生きる社会を実現するうえでも、COVID-19はこれまでの社会の課題を浮き彫りにしたという。

「新田さんの仰るとおり従来の2軸は限界を迎えています。そのうえで、わたしたちは軸を増やすのではなくズラせないかと考えているんです。豊かさを再定義によって経済成長だけではない新たな価値基準を設定したい。COVID-19はその契機になるはずです」

そう語るのは、三菱総合研究所先進技術センターの関根秀真氏だ。同社は創業50周年を機とした「50周年記念研究」のなかで、いまから50年先を見据えて目指すべき未来社会の姿を明らかにし、SDGs達成の先にある新たな豊かさと持続可能性の実現を考えてきた。格差を是正するセーフティネットの必要性や都市への一極集中の危険性など、関根氏もCOVID-19によって多くの課題が明らかになったと続ける。

ふたりが語った問題意識は、NEC未来創造会議とも共通している。同プロジェクトメンバーの草川靖大は「単に軸を変えるだけでなく人々のマインドセットも変えなければ社会は変わりません」と指摘する。草川はかつてNEC未来創造会議にも参画したミチオ・カク氏が語った「ケイブマン・プリンシプル」を紹介し、この数百年で科学技術が発展した一方で人間は洞窟で暮らしていたころからあまり変わっていないことを指摘する。いまこそ人間はマインドセットを変えなければいけないのだ。新しい価値基準となるNew Commonsがその変化を促すものであることは言うまでもないだろう。

コミュニティから社会が変わる

こうした課題を解決し豊かで持続可能な社会をつくるべく、すでに三者は新たなビジョンを提示している。たとえば新田氏のDLabが提唱するのは「TRANSCHALLENGE社会」だ。この社会においては、困難への挑戦の結果として生じる失敗を前向きに受け止めることで未来への原動力が生み出されていくという。他方で関根氏はデジタル(DX)・バイオ(BX)・コミュニケーション(CX)という3つのトランスフォーメーションを表す「3X」と、やりたいことを探索し共感する人々が集まり新たな価値をつくり上げていく未来のコミュニティ「共領域」をかけ合わせることで、自律分散・協調型の社会の実現を目指していると語った。

草川も「NEC未来創造会議が提唱する『意志共鳴型社会』も、意志をもって挑戦する人をみんなが応援する社会といえます」と語り、両者のビジョンとNECが共鳴していることを指摘する。「弊社は企業がカンパニーからコミュニティへと変わっていくと考えており、今後は無数のコミュニティとネットワークでつないでいく必要がありそうです」

では、具体的にこれからわたしたちはどうやって新たな価値基準をつくっていけばよいのか。東京工業大学と三菱総合研究所とNEC――産学官民という視点から考えれば三者はそれぞれ異なったバランスで社会と向き合っているがゆえ、その行動も変わってくるだろう。

新田氏は「学」を象徴する立場として「RRI(Responsible Research and Innovation)」の実践が重要だと語る。これまではテクノロジーを社会実装するタイミングで倫理や社会など公的課題が検討されることが多かったが、今後は最初から人文社会的な視点を組み込みながら技術開発を進めていく必要があるという。そのうえで、アジャイルな取り組みが必要だと新田氏は続ける。「企業は目指すべき未来を定めて活動を収束させていきますが、大学はむしろさまざまな未来を描いて発散させられる。大学と企業が収束と発散を繰り返すことでイノベーションが生まれるのだと思います。まず小さくても動くことから始めてその循環を起こしていくことが重要です」

関根氏も新田氏に賛同しながら、新しい考え方を取り入れるためにはこれまでの素地に引きずられずバックキャスティングして非連続的な未来を考える、それを実現するために行動することが当たり前になる必要があると語る。「そのうえで人間は技術と共進化していくべきです。将棋や碁の領域でAIが人間の創造性を刺激したように、RRIを念頭におきつつも技術によって人間が進化していくことを考えながら長期的な未来を描いていくことが必要です」

他方の草川は、両者の意見に同調したうえで「民」を巻き込む重要性を説く。「産官学だけで社会は変わりません。民の価値を考えなければいけない。一人ひとりは力がなくても民は集まることで大きな力をもつので、コミュニティはより一層重要になるはずです」。TRANSCHALLENGE社会に共領域にNew Commons、三者それぞれ異なる言葉を使ってはいるものの、それらが指し示す価値基準はコミュニティの重要性を説く点が共通しているといえそうだ。

いかに未来を自分ごととして捉えるのか

同セッションの後半では、特定非営利活動法人ミラツクの佐藤絵里子氏と三菱総合研究所先進技術センターの白井優美氏、未来創造プロジェクトメンバーの谷沢康太という20代のメンバーらが同プロジェクトメンバー岡本克彦のモデレーションのもと議論を行なった。

佐藤氏はミラツクとしてNEC未来創造会議での有識者の発言をデータベース化し、「テクノロジーとの共存」や「人間の可能性」、「自分らしい生き方」など6つの領域を設定しそれらがどんな傾向をもつのか整理すると同時に、対話やデザインを通じてイノベーションを創出してきた。他方の白井氏は科学技術と社会の関係性や「人間らしさ」のアップデートに関心をもち、前出の関根氏と同じプロジェクトやあるべき未来の社会実装を目指す共創コミュニティ「ThinkLink」の構築に携わってきたという。

前半で議論されたような価値基準やコミュニティを実現するために、いま20代の彼/彼女らはどのように未来を自分ごととして捉えられると考えているのだろうか。

まず谷沢は「他人のために時間を使いすぎないことが重要」と語る。「他人や仕事に没頭すると自分のことがわからなくなってしまいますよね。精神的な余裕があって初めて自分自身を見つめ直せるはず。まずは自分の趣味から見つめ直してみることで、徐々に視野を広げて他人や未来についても自分ごととして考えられるようになると思うんです」

他方で佐藤氏は「わたしたちが何によってできているのか理解することが必要じゃないでしょうか」と言う。「未来を考えることは過去について知ることと対称形でもある。これまで人間が歩んできた大きな流れを振り返りながら自己を捉えることが大切です」

「未来の話は固くなりがちですよね」と指摘するのは白井氏だ。「ときには“意識を低くする”ことも大事かもしれません。論理だけでなく好き嫌いで判断してみると具体的なイメージがもてるときもあるし、自分がどんな死に方をしたいか具体的に考えてみることで医療や技術の未来を想像しやすくなる気がするんです」

岡本が「未来をIやWeで語れるようになることが重要ですね」と語るように、単にビジョンだけ確立しても社会は変わらない。一人ひとりがそのビジョンを自分ごととして信じられること、そのためにアクションをとれることこそが重要なのかもしれない。

インターネットが奪ったもの

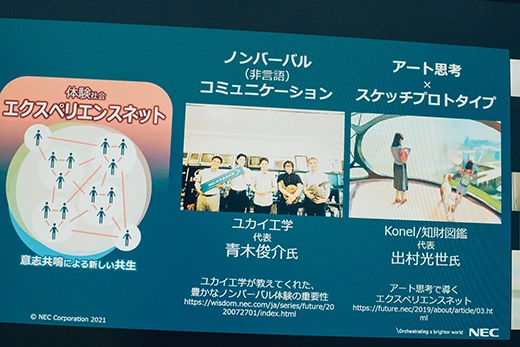

ユカイ工学代表の青木俊介氏とKonel/知財図鑑代表の出村光世氏をゲストに迎えて行なわれた「インターネットの恩恵と限界、そして、エクスペリエンスネットの可能性」は、先のトークセッションで提起された問題に答えるものでもあった。

昨年度の未来創造プロジェクト分科会に参加しプロジェクトメンバーと議論を交わした青木氏と、プロジェクトメンバーとともにスペキュラティブ・デザインの手法で未来シナリオの作成やビジュアライズに携わった出村氏。両者とともに行なったセッションは、体験共有のためにNECが構想している新たなネットワーク「エクスペリエンスネット」の可能性を問うものだ。このネットワークを社会実装することは、New Commonsの確立とも不可分だといえよう。

「インターネットからは大きな恩恵を受けた一方で、いまは誰もがつねに情報に縛られてスマホを手放せなくなっている。テクノロジーが人を幸せにしていないですよね。だからこそぼくたちは人が本来身体で感じていたぬくもりや気配を取り戻したいと思っているんです」

青木氏がそう指摘するように、ユカイ工学がつくるBOCCOやQooboといったプロダクトは情報量ではなくロボットの身体を生かして豊かなコミュニケーションを実現するものだ。未来創造プロジェクトメンバーの青木勝も頷き「いつでもどこでも連絡がとれるようになったことで、いま・ここ・あなただけという価値が失われてしまった気がします」と賛同する。

出村氏もインターネットのメリットを肯定しながらも、「隙間のデザインが難しくなった」と語る。「少しでも隙間があると人は何かしなければいけないと考えるようになりました。いまも画面という二次元のインターフェースと相対しているように、身体的な縛りが生まれてしまうのがつらいですね」

プロジェクトメンバーの小出俊夫は「インターネットは場所と時間の壁を超えたことが革新的でしたが、人とつながりやすくなったことで他人と比較して落ち込んだり誹謗中傷によって傷ついたりすることも増えてしまった」と指摘する。離れた場所にいる人をつなぎさまざまな障壁を取り払ってきたはずのインターネットが、他方では人間を疲弊させてしまったというわけだ。

どんなインターフェースを選ぶのか

NECが構想するエクスペリエンスネットは、インターネットのこうした弊害を乗り越えるものでもある。プロジェクトメンバーの青木は「スマホというインターフェースで世界が手のひらに収まるようになったことで、世界の広さを感じる力を失ったともいえる。エクスペリエンスネットは人間の感覚を研ぎ澄ませることで人が情報を探る感覚を取り戻させるものでもあるはずです」と語り、新たなインターフェースとしてのエクスペリエンスネットの可能性を語る。ユカイ工学の青木氏も、さまざまなプロダクトをつくってきた観点からエクスペリエンスネットの実装方法に関心をもったという。

「QooboやBOCCOをつくるうえでは、人の心の動きを考え想像を掻き立てることでユーザーから働きかけてもらえるような設計を考えていました。エクスペリエンスネットをスマホで設計するだけではいままでと同じ考え方に陥ってしまうわけで、どんなデバイスをインターフェースを使うのか考えてみたいですね」

そう青木氏が語ると、出村氏も「人は自身の感情を正しく言語化できているわけではないですよね」と応答する。

「言葉の数より感情の種類の方が多いと思うんです。そう考えると自由に言葉を使えるからといって正しく気持ちを伝えられているのかは怪しい。むしろこれからは脳波を音楽に変換するなど、言葉に縛られないコミュニケーションを考えてみてもいいはずです」

ふたりの発言を受けて小出が指摘したのは、両者に共通する身体性の感覚だ。「触覚や味覚など身体的な感覚にはまだ数値化できない人間性や余白があると感じます」と言って小出はエクスペリエンスネットのあり方を語る。「2050年は新しいデバイスがスマホにとってかわると思われがちですが、実際はさまざまな身体性を言葉に頼らず伝えられるデバイスが分散してつながってコミュニケーションが生まれていくのかもしれません」

わたしたちが生きる社会を考えてみても、言葉を喋れない人や寝たきりになった人などさまざまな状態に置かれた人々がいる。言語によらないコミュニケーションを考えていくことは、多様な立場の人々との意思疎通を実現していくことでもあるだろう。出村氏が「感情や思考を100%相手に伝えればいいわけではないし、どこまでテクノロジーで踏み込むかはエクスペリエンスネットのテーマのひとつになりそうです」と語るように、どんな手段で何をどこまで伝えるか考えることはエクスペリエンスネットを実現するうえで避けては通れない道となるだろう。

New Commonsやエクスペリエンスネットなど、NEC未来創造会議は4年間にわたる議論やワークショップを経ていくつもの新たなビジョンを提示してきた。さまざまな有識者を交えながら議論を進めるなかで明らかになったのは、インターフェースやシステム設計など具体的な社会実装の方策を考えることがビジョンそのものとつながってもいることだろう。NEC未来創造会議は2050年の社会を支える新たな価値基準の構築に向けて、大きな一歩を踏み出そうとしている。