「eVTOL」空飛ぶ車の最新事情!欧米の開発レースに迫る

~北米ドローン・コンサルタント 小池良次~

Text:小池 良次

最近はあまりニュースに登場しなくなったeVTOL(電動垂直離着陸機、俗称:空飛ぶクルマ)だが、2020年に入り同業界は商業運用を見据えた動きが活発化している。最近の目立った動きを追いながら、日本の現状を考えてみたい。

小池 良次 氏

商業無人飛行機システム/情報通信システムを専門とするリサーチャーおよびコンサルタント。在米約30年、現在サンフランシスコ郊外在住。情報通信ネットワーク産業協会にて米国情報通信に関する研究会を主催。

- 商業無人飛行機システムのコンサルティング会社Aerial Innovation LLC最高経営責任者

- 国際大学グローコム・シニアーフェロー

- 情報通信総合研究所上席リサーチャー

表舞台に出てきたJoby Aviation社S4

eVTOLといえば、ドイツのVolocopter(ボロコプター)、中国のeHung(イーハング)、米Kitty Hawk社のCora(コーラ)などがメディアを騒がせてきた。そうした中、機体の写真さえ発表せず秘密裏に開発を進めてきた米Joby Aviation社の「S4」がいよいよ表舞台に出てきた。

同社は、2019年12月に米Uber社とサービス提供契約を結んだ。空飛ぶタクシー構想「Uber Elevate」で有名なUber社との提携に、業界では「やはりJobyか」という声が広がった。

業界に詳しい方はご承知だが、Uber社はすでに米Bell Textron社、米Boeing社、米Karen Aircraft社、米Jaunt Air Mobility社、スロベニアのPipistel社、ブラジルのEmbraer社と開発パートナー契約を結んでいる。ただ、どの機体パートナーもUber社の要求仕様(搭乗者5名、時速200キロメートル、飛行時間約30分など)を満たす機体を開発できていない。

その一方でUber社は2023年に米ダラス市、米ロサンゼルス市、オースラリアのメルボルン市で実験開業する目標を堅持してきた。そのスケジュールから計算すると現時点で大型機体による飛行実験を繰り返していなければならない。機体が間に合わず「Uber社は計画を延期するのではないか」との声もあった。

一方、情報をほとんど公開しないとはいえ、Joby S4は専門家の間では「トップのトップ」という評価が定着していた。実際、世界を見渡してもUber Elevateの仕様要求を満たして実験飛行を繰り返しているのは、S4しかなかった。だからこそ「やはりJoby社だった」という評価が業界で広がったわけだ。

現在市場に出回っている既存モーターやバッテリーでは、2名乗りがやっと。商業ベースに乗る5名乗りの大型機体は開発できない。そこに多くのeVTOLベンチャーが苦戦している。

一方、Joby Aviation社は、独自開発のモーターやプロペラ、特別仕様のバッテリーや軽量カーボンファイバーを駆使した大型機体の開発に注力してきた。もちろん、主要部品の自主開発は、ほかの大手も進めている。しかし、10年以上前からeVTOLに注力してきたJoby社は、高効率のモーターとバッテリーの開発で他社に先行している。

環境問題を解決する空飛ぶクルマ

2020年1月末、シリコンバレーで開催されたeVTOLの学会にJoby Aviation社のファウンダーJoeBen Vevirt氏が登壇した。非常に興味深い話なので、その趣旨を手短に紹介しよう。

幼少期、映画Back to the Futureを見て空に憧(あこが)れたVevirt氏は90年代、当時おもちゃに過ぎなかったドローンに夢中になったと言う。2007年頃にテールシッター※1型小型ドローン開発から次第に空飛ぶクルマへと関心を移してゆき、2012年には「eVTOLの未来」に確信を持った。

2018年には連邦航空局(FAA)から実験飛行免許を得て、カリフォルニアでテストフライトを繰り返し、ついに「量産可能なプロトタイプ機体にたどり着いた」と回顧している。

目下の課題は、飛ぶことではなく「いかに騒音をさげるか。不快な音にならないようにするか」にあるという。重量数トンの大型機となれば、騒音を抑えるのは並大抵ではないだろう。とはいえ、飛ばすことを克服し、同社は騒音低減という次の段階にいることを示す。軽量機体を飛ばすことさえままならない数多(あまた)のベンチャーに比べると、「Jobyは別格」との印象を拭えない。

興味深いのは、Vevirt氏が環境問題に何度も言及した点だ。同氏はエンジニアとしての技術開発意欲だけでなく「電動でなければ、環境問題を解決できない」と言う信念を持ってeVTOLに取り組んでいる。実際、都市上空を飛ぶには、大気汚染をもたらすとされるジェットエンジンなどは使えない。空飛ぶクルマの最大の長所は「騒音が低いこと」や「CO2を排出しないこと」といった環境に優しい点だろう。

Joby社が頭角を表すのは、2014年からNASAが始めたLEAPTechプロジェクトに参加した頃だ。同プロジェクトは電動推進航空機の技術検証で、Joby社は電動モーター、プロペラ、カーボンファイバー製ウィングの開発を担当した。このプロジェクトはのちに、有名な「NASA X-57 Maxwell」電動推進実験機プロジェクトへと発展してゆく。

少し触れたように、Joby S4の強みは独自のモーターや低騒音のプロペラ、軽量機体などにあるが、その技術開発にLEAPTechプロジェクトは大きく貢献している。LEAPTechでは、NASA側の主要メンバーとしてMark Moore氏が参加していたが、同氏は2017年、NASAからUber社に転職し Elevateプロジェクトの機体担当ディレクターに就任している。Joby社のJoeBen Vevirt氏とUber社のMark Moore氏は旧知の間柄であり、両社の提携は自然な流れだと言えるだろう。

Joby社は、商業サービスに向かって急速に進んでいる。2020年1月15日、同社は5億9,000万ドルの追加資金調達に成功した。同調達でトヨタ自動車が400億円を投じたことは大きなニュースとなった。Joby社は現在、カリフォルニア州Marina市に工場用地を確保し、機体製造へと向かっている。

- ※1 :テールシッター型とは、ロケットのように機体を立てて離発着するタイプをさす。尾部(テール)で地面に座る(シッティング)ことからこう呼ばれる。

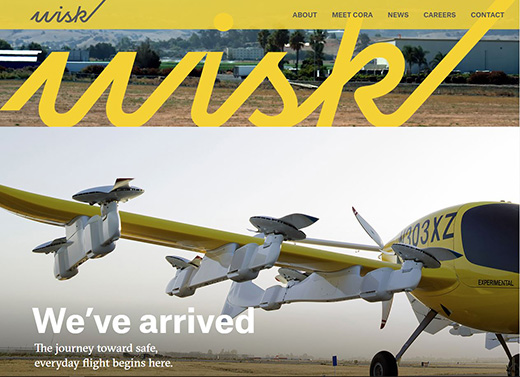

Wisk社は通勤シャトルを狙う

トップグループの一角、Kitty Hawk社とBoeing社による新しい展開も始まった。

約5ヶ月前に戦略提携を発表していた米Boeing社と米Kitty Hawk社は2019年12月、二人乗りの電動垂直離着陸機『Cora eVTOL』の商業化を目指す新会社Wisk Aero社を設立した。

新会社のトップには、Gary Gysin氏(CEO,Liquid Robotics)が就任する。Liquid Robotics社は、Boeing社が2016年に買収した海洋無人機のベンチャーだ。Wisk社の取締役にはSteve Nordlund(VP& GM,Boeing NeXt)氏、Sebastian Thrun氏(CEO,Kitty Hawk)、Logan Jones氏(VP of Boeing HorizonX)、David Estrada氏(Chief Legal and Policy Officer for Nuro※2)という、錚々(そうそう)たる顔ぶれがそろっている。

Wisk社は本社をカリフォルニア州Mountain View市に置くとともに、米ジョージア州Atlanta市とニュージーランドに活動拠点をすえる。同社はCoraを使ったUAM(都市型航空交通システム)事業の確立を狙っており、具体的にはニュージーランド政府のナショナル・プロジェクト「Airspace Integration Trials Program(AITP)」 の最初のパートナーとして活動を展開する。

ニュージーランド政府は「世界のeVTOL実験場」を目指しており、2017年からCoreを積極的に支援し、これまで1000回を超える試験飛行を実施してきた。AITPプログラムは、試験飛行を一歩進めUAM(都市型航空交通システム)に欠かせない定期運行ルートの設定やモニタリング、緊急時の対応などの具体的な運行手順の実証を狙う。同政府としては、Wisk社のCoraを呼び水に、欧Airbus社や独Volocopter社などの先端eVTOLを積極的に誘致しようと考えている。

では、Wisk社はCoraでどのようなUAMを実現しようとしているのだろうか。同機体は2名乗りで巡航時速100キロメートル、飛行高度は150メートルから915メートル、飛行距離は48キロメートルから96キロメートルで設計されている。長さ約11メートルの主翼には離発着用12個のプロペラが装備され、後部には推進用のプロペラ(1個)を持つ分散推進のコンパクト設計だ。制御系も3重の冗長性を確保し、ヘリコプターのような単一障害点※3(Single Point of Failure)がないように設計されている。

Kitty Hawk社によれば、米クルマ通勤の搭乗率は1.6人から1.7人程度であり、2名乗りのCoraは通勤に十分に使えるとしている。短距離でコンパクトな設計は、そうした需要を想定したものだろう。乗客を乗せる場合は、規制上パイロットが必要だが、Cora自体は地上から遠隔操縦ができる設計になっている。

こうした条件を考えると、Wisk社のビジネス・モデルは「地上から遠隔操作する2名乗り通勤シャトル」と予想される。もちろん、遠隔操作を欧米の規制当局が認めるためには、相当量の飛行実績が必要となる。自動運転車のWaymo社が6年以上、毎日自律運転実験を続けているように、パイロットレスeVTOLを開発するには数年単位で毎日飛ばすことが必要になる。そうした環境を安くニュージーランド政府は提供するつもりだろう。

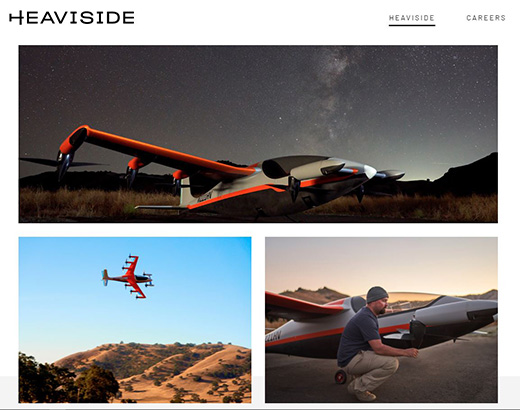

ちなみに、Coraを生み出したKitty Hawk社は機体開発に専念しており、2019年10月には1人乗り小型静音設計の「Heaviside※4」を発表している。同機は、翼幅6メートル、時速192キロメートル、8ローターで、飛行時間は約15分、騒音は39デシベル(高さ約460メートル飛行時)となっている。商業ヘリコプターの騒音は約80デシベルと言われ、Heavisideの静寂性は突出している。同機も基本的には通勤利用を想定したモデルだろう。

- ※2 :Nuro社は地上走行型配送ロボットの米ベンチャー。

- ※3 :単一障害点とは、その単一箇所が働かないと、システム全体が障害となるような箇所を指す。航空機において単一障害点を持つ設計は墜落の危険度が増す。分散推進は単一障害点がない設計にしやすい。

- ※4 :同機の名称は、有名な物理学者で電気エンジニアでもあるOliver Heaviside氏にちなんでいる。

活発化するカーゴ・ドローン開発

人を乗せるeVTOLの開発は難しいということで、貨物を運ぶカーゴ・ドローン開発を進めるベンチャーも増えている。

たとえば、2019年のUber Elevate Summitで「801eVTOL Air Taxi」コンセプトを発表したスロベニアの航空機メーカー、Pipistrel社は荷物搬送用eVTOLの開発に戦略を転換した。写真などは公開されていないが、タンデムウィング設計※4で合計8つのVTOLローターが配置され、胴体後部に推進用のプロペラを持つ。

同社の説明によれば、低騒音よりもコストを優先するが、商業航空機と同等の寿命2万時間を保証し、メンテナンスが少ない機体を開発する方針だ。想定ペイロードは300キログラムで、飛行距離は約300キロメートルをめざす。

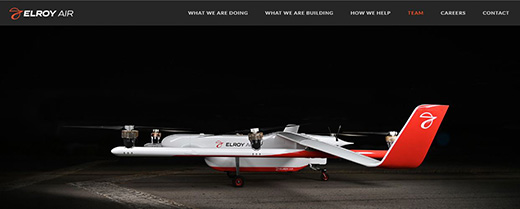

一方、Elroy Air社は2019年8月に本格的な飛行実験を開始した後、2020年1月にブラジルの航空機大手Embraer社の研究開発子会社EmbraerXとの提携を発表している。Elroy社は機体認証などのノウハウで支援を受ける一方、Embraer社は商業貨物ドローン市場への参入を狙う。

Elroy Air社は、積載重量100キログラムから225キログラムで、飛行距離500キロメートル(エンジン・ハイブリッド)を狙うeVTOLだが、貨物の積み下ろしも含めた自動化を目指す点でユニークだ。所定の位置でコンテナを機体が認識し、自動的に着脱を行う。狭いスペースでの運用と人件費の削減を狙っている。

独のVolocopter社も「VoloDrone」を2019年10月に発表し、カーゴ・ドローン分野に参入した。積載重量は200キログラムで、飛行距離は40キロメートル。推進システムは、同社の電動有人機Volocopter同様、18個のローターを直径9.2メートルのフレームに装備し、機体高は2.3メートルとなっている。

脚と脚の間の設置されたレール・システムでコンテナだけでなくストリング(つり索 )、薬剤スプレー機器など様々なペイロードに対応する。同社は、農業用の薬剤噴霧もターゲットにしており、ヤマハの無人ヘリ「Fazer」との競争も予想される。飛行距離が短いので、貨物輸送よりも農薬散布や高いところに荷物を運ぶ「エアークレーン」などの用途で重宝しそうだ。

なお、独Volocopter社は、旅客eVTOLでも活発だ。2011年に初飛行に成功した電動分散推進ヘリVolocopterは、これまで世界各地(Dubai市、Las Vegas市、Helsinki市、Stuttgart市、シンガポールMarina Bay地区)でデモ飛行を行い注目を集めてきた。欧州では欧州航空安全機構(EASA)と協議しながら、商業運行の申請準備を進めている。

同社は2020年2月、東南アジアでの東南アジアのライドシェアー大手Grab社と提携し、Uber Elevateに対抗する。Grab社は、東南アジア8か国の339都市にまたがるライドシェアー事業者で、40億回以上のサービスを提供している。

- ※4 :体の前後両方に主翼を2枚(3枚以上もあり)備えたデザイン。

加速する欧米政府のUAM支援体制

空の新しい交通システムが巨大市場を生むとみて、欧米政府は環境整備に力を入れている。

2020年1月現在、米連邦航空局(FAA)に型式認証を申請している機体数は6機に達しており、今後も増える状況にある。また、連邦航空宇宙局(NASA)は、UAM産業の育成をめざすプログラム「UAM Grand Challenge」を昨年秋から開始し、2020年3月に参加企業を発表した。同プログラムでは、天候、運行状況、不測事態の対応などについて、都市部を想定したシミュレーションと実地試験を実施し、UAM実現に必要な要素を抽出する。

一方、欧州では欧州航空安全機関(EASA)がUAM向けeVTOLの機体認証ガイドライン「Special Condition for small-category VTOL aircraft」を2019年7月2日に発表し、型式認証の加速を狙っている。

同ガイドラインでは、認証に関する許容範囲や評価手段をケースバイケースで決定する。これは米連邦航空局と同じで、同ガイドラインはSC(Special Condition:個別ケース)に対応すると規定し、一般化された機体認証ルールではない。

とはいえ、操縦性では「ヒューマン・パフォーマンス」を目指し、過酷な乱流やシステム故障時でも離発着を確保する必要がある。また、旅客を対象とするExtended Category※5 では、過度の作業負荷なしにパイロットは安全な飛行と着陸を継続でき、トラブルの発生率は1000万時間に1回程度に制限されなければならない。そのほか燃料(eVTOLではバッテリー)の耐衝突性では、フル充填状態で落下試験を15メートルから行わなければならず、一切の可燃性物質の漏洩を許さないと言ったことも規定している。

ただ、すべての条件で飛行試験を受ける必要はなく、シミュレーションやその他の証拠も許容するとしている。

このように欧米では政府の重要な産業育成分野として、UTM実験および規制環境整備が急速に充実している。

三菱重工のMRJプロジェクトなどが進んでいるとはいえ、日本の航空機製造技術、特にeVTOL では欧米ほどの競争力がない。残念ながら、当初はFAAやEASAから耐空証明を得た機体を日本の空で飛ばすことになるだろう。だが、現状はそれさえ難しいかもしれない。

たとえば、日本にはeVTOLを実験する専用のテスト・サイト(飛行試験場)が整備されていない。米国ではニューヨーク州中西部のグリフィス空港など複数のテスト・サイトが、商業ドローンとeVTOLの両方に対応できる実験場として活躍している。また、欧米ではeVTOLの離発着場や4G LTE/5G技術を使った機体管制システムの検討が進んでいる。

つまり、欧米では機体を運用するための地上システム整備や運行ノウハウについて検討しているが、日本では「こうした課題の認識さえできていない」残念な状況となっている。トップを走るJoby社を見ると、2年後に本格的なeVTOL機体が実現しそうだ。だが、現状では日本は周回遅れを認めざるを得ない。

- ※5 :このガイドラインではVTOL機体のカテゴリーを運用用途に関連付けた。航空機の「Basic Class」は、都市などの人口密集エリアで使用できる。Basic Classの飛行許可は貨物業務などで、商業旅客や商業運送には利用できない。商業旅客飛行にはExtended Classが必要となる。

関連書籍

米国の最新商用ドローン事情を分析した日本初のビジネス書

『ドローンビジネスレポート -U.S.DRONE BUSINESS REPORT』

(小池良次 著/内外出版社刊)

北米ドローン・コンサルタント