次世代中国 一歩先の大市場を読む

先端のAIが創造する新たな「信用」

中国でリユース経済が次の成長領域に

Text:田中 信彦

中国でリユース(中古品)市場が新たな成長を見せている。

その背景にあるのが、AIによる高度な鑑定手法やブロックチェーンなどの暗号化技術だ。もともと中国は「偽造品大国」とも呼ばれるぐらい、偽ブランド商品や商品情報の偽造・改変などが多く発生する、商品情報の信頼度が低い社会だった。

しかし、高度な鑑定技術や暗号化の手法が急速に進化し、低いコストでスピーディーかつ大量に商品や情報の信頼性を担保できるシステムが整ってきた。それによって消費者が安心して商品を買える状況が拡大しつつある。

これは先端技術による「新たな信用の創造」と見ることができる。技術の革新は新たな市場を生み、そこに新しいビジネスが成長する。今回は、中国の中古品流通を入り口に、「先端技術が生み出す新たな信用」の意味とその可能性について考えてみた。

田中 信彦 氏

ブライトンヒューマン(BRH)パートナー。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)。前リクルート ワークス研究所客員研究員

1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、ファーストリテイリング中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。近著に「スッキリ中国論 スジの日本、量の中国」(日経BP社)。

高級中古ブランド品を詰め込んだ1万㎡の倉庫

高速鉄道・上海虹橋駅前の巨大ショッピングモールの中に、中国で今、最も注目を集めている高級ブランド品リセール店「ZZER(只二、ジーアーと発音)」の大型リアル店舗「透明倉(虹橋天地店)」がある。約1万㎡の巨大なフロアに、ルイ・ヴィトンやグッチ、クリスチャン・ディオールといった高級ブランドのバッグや服、時計、スカーフなど10万点以上ともいわれる商品がぎっしりと詰め込まれている。

オープンは2022年12月。ブランド品を中心とした上海発のファッションフリマアプリ「ZZER」が開いたリアル店舗だ。アプリでは、ユーザーがブランド商品を本部に送付すれば、それだけで商品の撮影から出品、販売、発送、代金の回収・入金まですべて同社が行ってくれるサービスが人気の秘密だ。

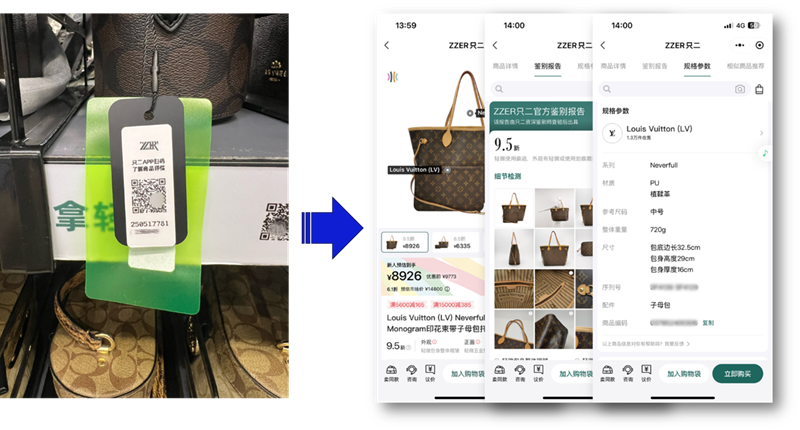

商品はウィメンズ商品が主体で、バッグ類がメイン。商品は目の前にあるが、そこには価格や説明は表示されていない。商品に取り付けられた二次元バーコードをスマホでスキャンすると、価格のほか、細部の画像や商品説明、使用年数やその程度、傷みやキズなどのコメントなどの詳細を見ることができる。

スタッフはいるが、商品整理が中心で、積極的な接客はしない。「ZZER」のビジネスの中心はあくまでアプリで、全国各地のユーザーが顧客だ。だから店内の撮影はフリーで、「どんどん撮ってください」という姿勢である。店内でスマホカメラに向かってライブ配信をしている人もいる。

ブランド品リセールのプラットフォームが急成長

上海の街には、旧租界時代の瀟洒な街並みが残る新楽路あたりを中心に、高級ブランドのリサイクル品を扱う小ぎれいなブティックが並んでいる。そこでは日本と同様、長い経験を持つ店主や鑑定士が商品の真贋(しんがん)を判別し、商品を販売する姿がある。

しかし、ここ数年、こうした旧来型のブランド品リセール店を圧倒する勢いで、アプリを舞台にネット上で取引するリセールビジネスが成長している。冒頭に紹介した「ZZER」のほか、若い層を中心に人気の「得物(Dewu)」、「循環型ファッション」を提唱する「紅布林(Plum)」、アリババグループが展開するフリマサイト「閑魚(シェンユー)」、テンセント(騰訊)系列の「転転(ジュアンジュアン)」などのリセール品取引プラットフォームが、続々と成長している。

一般ユーザーが対象のビジネスでは、商品の信頼性が最大のカギになる。こうしたリセール品売買のアプリに共通するのは、ユーザー間の取引にプラットフォームが仲介者として入り、信頼性を担保していることだ。

例えば、「ZZER」の場合、ブランド品を売りたいと考えるユーザーは、まずその商品をプラットフォームに送る。プラットフォームはその商品を鑑定し、本物であることを確認した後、アプリに掲載して販売する。「得物」のように、「先鑑定、後発送」というキャッチフレーズで、先にユーザー間で商談が成立した後、商品の送付はプラットフォーム経由で行う場合もある。

AIとブロックチェーンが信頼を担保

そこで商品の信頼性を担保しているのは、AI(人工知能)を活用した鑑定技術とブロックチェーンである。

例えば、偽造品鑑定AIの開発を手がけるスタートアップで、前述の「閑魚」などにもサービスを提供している「図霊深視(TURING SENSE、北京市)」は、「図霊鑑定(TURING AI)」と呼ぶ鑑定サービスのシステムを商品化している。

ユーザーが売りたい商品の写真をスマホで撮影し、アップロードするだけで、数秒のうちにAIが本物かどうかを判定する。このシステムの正確性は、主要な商品カテゴリーにおいては99%に達するという。加えて、そこに熟練した鑑定士の知識と技能を組み合わせるハイブリッドなアプローチによって、ほぼ100%の正確性を担保している。

同社は、この技術を「閑魚」アプリ内のミニプログラムとして統合する形でビルトインしており、すでに黒字化している。鑑定範囲はブランド品だけでなく、美術・骨董品やスニーカー、スポーツウェア、宝飾品、白酒(中国のブランド蒸留酒)などにも及んでおり、鑑定技術には幅広い需要があることがうかがえる。

GAN(敵対的生成ネットワーク)技術で鑑定精度が向上

中国の鑑定サービスの現場では、GAN(Generative Adversarial Networks, 敵対的生成ネットワーク)の技術も活用されている。

GANとは、2つのニューラルネットワークが互いに相手を「敵」と考えて競い合うことで、より高度な学習を進める仕組みだ。例えば、一方のネットワークは「偽のブランドバッグ」の画像を生成して「悪役」を演じ、もう一方は本物のバッグのデータをもとに敵方が作った偽のデータを見破る「識別者」を務める。この両者が競い合うことで、「悪役」はさらに精巧な偽物を作るようになり、「識別者」はより高い精度で偽造品を見抜けるようになる。このループを通じて識別能力が飛躍的に向上する仕組みである。

この技術の革新的な点は、従来のように既存の偽造品データをAIが学習するだけではなく、「悪役」の生成者を使って、世の中にはまだ存在しない、未知の偽造品のバリエーションを事前に想定できるようになるところだ。膨大な「偽物データセット」を活用して、AIをさらにトレーニングすることで、人の目では発見不可能な、微細な欠陥をも見抜く鑑定AIを構築できる。AIが「自らニセモノ業者の身になって考える」ことを学習するこのアプローチは、偽造品製造者との「いたちごっこ」を打ち破るために有効性が高い。

偽造のクレームが劇的に減少

前述した「図霊深視」は、清華大学チームが開発したGAN技術を応用し、世界的にも最大クラスの「ブランド正規品特徴データベース」を構築。バッグや腕時計など単価が高く、偽造品が多い8つのカテゴリーのブランド商品の画像鑑定を支援している。

同社によれば、「悪役」側のネットワークが、あらゆる模倣品の特徴を学習し、素材の質感や金属部品の刻印精度など、「識別者」が常に最新の偽造手法の特徴を認識できるよう訓練を続けている。2023年、同社のシステムをフリマサイト「閑魚」のプラットフォームに導入後、偽造品に関連するクレームは37%減少した。

また前述した「得物」に鑑定サービスを提供している国有企業「中国検験認証集团」(China Certification & Inspection Group、北京市)も、GANの技術を活用して独自のソリューションを構築している。同社はGANのモデルを使って、各商品にそれぞれ30秒間の事前審査を実施、そのプロセスで模造品の80%を排除している。鑑定士の目視による判定の3倍の速度を実現したとしている。

クロコダイル皮など特殊な素材に対しては、あえて異なる色調のサンプルを生成し、「識別者」のモデルを訓練。判断のミス率を12%から7%に削減することに成功した。こうした実績から、同社のAIによる鑑定結果は中国の司法機関から正式に認められており、2024年だけで全国で800件を超える知的財産権保護に関する裁判で証拠として採用されている。

商品の履歴を証明するブロックチェーン

もう一つ、ブランド品などのリセール商品の偽造防止に活用されているのがブロックチェーン(分散型台帳)を活用した技術だ。ブロックチェーンの技術を使えば、改ざんが不可能で、なおかつ透明性の高い商品の記録台帳を提供できる。それによって「この商品が、いつ、どこで誰によって造られ、所有されてきたか」という完全な履歴の証明が可能になる。これは偽造商品の流通を防ぐ強力な手段になる。

その応用として注目されているのが、NFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)証明書だ。NFTとはブロックチェーン技術を活用した、代替不可能なデジタルデータで、その商品固有の電子的な鑑定書、いわば「デジタルパスポート」としての機能を持つ。

ある商品が製造された時点、もしくは最初に鑑定された時点で、その商品のNFTが発行される。その後、その商品の売買や修理、展示、新たな鑑定といった重要なイベントごとに、新たなトランザクションとして内容がNFTに紐づくブロックチェーン上に記録される。消費者は、商品に取り付けられたQRコードやNFCタグをスマホでスキャンするだけで、その商品に関する確かな履歴をその場で確認できる。

スニーカーの縫い目にNFTタグ

リユース品売買アプリ「得物」は、前述した「中国検験認証集团」のNFTシステムを活用している。そこで商品ごとに生成されるNFTコードには、超高精度の顕微鏡画像、分光分析データなど9種類の情報が含まれる。消費者はスマホでスキャンするだけで信頼性の高い鑑定報告書を閲覧できる。

このNFTをスニーカーのミッドソールの縫い目など300項目を超える特徴と紐付け、偽造品を防止。返品率は既存の業界平均の1/3以下に低下したという。また眼鏡のヒンジ(丁番)部分に厚さ0.5mmの微小なNFCタグを埋め込み、スマートフォンで触れるだけで販売地域や品質検査報告書を表示する仕組みもある。

劇的に変わる商取引の「信用」

以前、この「wisdom」の連載で「『レモン市場』から脱却できるか~中国フリマアプリの成長に見る『信用』の重み」(2021年6月)という記事を書いた。

中古での商取引は、商品情報に対する不信感に起因する「レモン市場」(レモンは皮が厚く、外から鮮度や品質の判断が困難なことから、買わないと真の品質が判断できない商品を指すようになった)の弊害に悩まされてきた。しかしここまで述べてきたように、情報技術の進化で、この状況が劇的に変わりつつある。

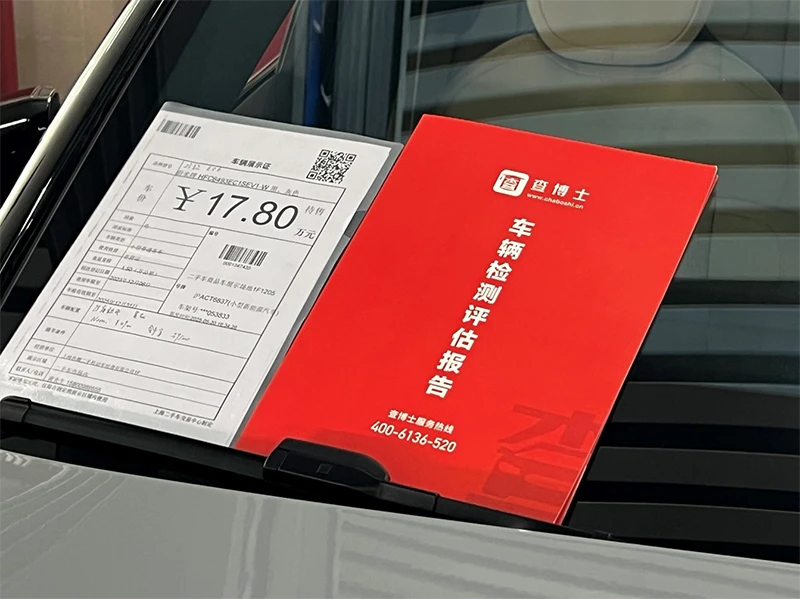

中国ではこれまで、取引の信頼性が低く、査定に信用が置けないなどの理由で中古品取引の発展が先進諸国に比べて遅かった。例えば、スマホを新機種に買い替えた後、中古品買い取りでの詐欺行為や不誠実な取引を嫌って、古い機種をそのまま手元に置いたままにする例が数多く発生している。正確なデータはないものの、大きな損失が生じているとみられている。自動車業界においても、中国の中古車市場は、米国や日本に比べると、消費者が安心して購入できる流通経路の普及は遅れていた。

しかし、AI鑑定やブロックチェーンが提供する透明度の高い取引環境のおかげで、これまで有効利用されていなかった中古の遊休資源が活用される例が増えている。統計によると、2024年、中国の中古品のEC取引市場規模は6450億元(約1兆3000億円)に達し、EC取引全体に占める比率は35.7%まで高まっている。

中国の中古車市場も近年、急速に拡大している。2024年の中古車販売台数は1961万台で、対前年比6.5%増。取引金額は1兆2800億元(1元は約21円)と過去最高を記録した。同年の新車の販売台数は3143万台で、中古車販売台数は新車の62%にまで伸びてきた。これは米国には及ばないが、日本に近い水準で、2019年には43%だったことを考えれば、中古車市場の伸びは顕著だ。その背景には、情報技術の進化による鑑定技術の信頼度向上、価格の適正化がある。

技術革新が信用を創造し、新たなビジネスを生む

AIを活用した鑑定技術は、ブランド品だけでなく、幅広い領域に拡大しつつある。例えば、前述の「中国検験認証集团」はGAN技術を文化財鑑定に応用し、X線による蛍光分析や3Dスキャンを使って美術品や文化財のデジタル証明書を生成。美術品の購入者は流通履歴を追跡可能になった。中国の「磁器の都」として知られる江西省・景徳鎮では、元代の窯跡から発掘された青磁の破片を1000個のNFTに分割し、本物であることを証明したうえで古美術品愛好者に販売し、わずか3時間で完売。文化財を広く共有し、価値を生む新たなモデルを確立した。

このように先端のITが新たな信用を創造し、技術の革新が新しいビジネス、新たな市場を生む。そういう循環が機能し始めている。冒頭に紹介した「ZZER」の「大型ブランド品倉庫」は、そうして誕生した新しい巨大市場の象徴ともいうべき存在だ。

これまで歴史的に中国社会は、親族や親しい友人知人を除いて、社会の構成員間の相互信頼が低く、それゆえに社会的な取引コストが高くなる――。そのような傾向が指摘されてきた。逆に日本社会は、社会の構成員どうしの信頼感が強く、あまり精密なルールや仕組みがなくても社会がスムーズに機能しやすい。そこが強みであるとされてきた。

それはおおむねその通りだと思うが、驚くべきスピードで進む技術革新のおかげで、中国では「相互信頼の低さ」をカバーする仕組みが急速に整いつつある。鑑定技術の高度化はその代表例だ。「必要は発明の母」ではないが、社会の信頼感が低かったおかげで、中国ではそれをテクノロジーで補う仕組みの構築が進んだようにみえる。

ITによる監視なしでも不正が起きない社会が理想であることは言うまでもないが、当然ながらそれは空想にすぎない。現実には厳しいチェックシステムの存在は人の行動を強く支配するし、不正を抑制する効果は大きい。

人が新たな技術を生み出し、技術が人の行動を変える。社会はどんどん前に進んでいく。中国社会の急速な変化を目の当たりにすると、そのことを実感せざるを得ない。

次世代中国