Web3.0とは?意味やメリット、メタバース・DAOとの関連性までわかりやすく解説

2024.01.19更新

最近、Web3.0(ウェブスリー)のキーワードを目にすることが多くなってきた。Web3.0は英国のコンピュータ科学者であるギャビン・ウッド氏によって提唱された、「次世代の分散型インターネットの時代」という新たな概念である。本記事では、そもそもWeb3.0の概念がわからないという方に向けて、まずはその仕組みをわかりやすく解説していく。さらに、既にサービスを検討しているエンジニア・サービス企画の方に向けても、なぜデジタルアイデンティティが重要なのか、Web2.0(現状)までの課題を整理してお伝えする。最後に、政府が掲げるTrusted Webの取り組みについても解説したい。

宮川 晃一

NEC 金融システム統括部 金融デジタルイノベーション技術開発グループ

デジタルアイデンティティ・エバンジェリスト

情報セキュリティおよびデジタルアイデンティティ分野のコンサルタントとして20年以上従事し、外部団体でのコミュニティー活動の立ち上げによる啓蒙活動と人材育成に従事してきた。現職では Open API/eKYC 等の金融分野におけるデジタルアイデンティティ・エバンジェリストとして、所属団体での活動および講演活動や執筆活動に注力をしている。

(主な所属団体)

- 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)

デジタルアイデンティティWGリーダー - クラウドセキュリティアライアンス(CSA)理事

- FISC オープンAPIに関する有識者検討会 委員

(主な著書)

- 「クラウド環境におけるアイデンティティ管理ガイドライン」

- 「セキュリティエンジニアの教科書」

- 「Software Design 2020年11月号 第一特集」

- 日経クロステックアクティブ ”まとめ” 「特権アクセス管理とは:高権限のアカウント「特権ID」でITを統制」

Web3.0(ウェブスリー)とは?

Web3.0とは、現在の中央集権的なインターネットではなく、次世代の分散型インターネットを指す。現在のインターネット環境では、多くのプラットフォームの管理者である大企業が膨大なデータを保有し、利益を獲得している。分散型インターネットは、分散テクノロジーを活用してデータを分散管理することで、管理者に依存しない、より透明性と信頼性の高い民主的なインターネットを実現する。

Web3.0の実現には現時点でさまざまな課題があるものの、Web3.0を実現するためのコア技術は日々進歩している。

Web3.0が注目される理由

Web3.0が注目される理由として、近年のプライバシーやセキュリティーの問題への関心の高まりが挙げられる。GAFAMを筆頭に巨大プラットフォーマーが出現し、データの共有が容易になった反面、特定の企業にデータが集中した。そのデータの取り扱いを巡り、巨大プラットフォーマーの個人情報の管理が問題視され始めた。

そこで特定のプラットフォーマーに依存せず、情報を安全に管理できる方法として分散型のインターネットであるWeb3.0が注目されている。

Web3.0に欠かせないブロックチェーン

Web3.0のコア技術の一つがブロックチェーンだ。ブロックチェーンは、ブロックと呼ばれる単位でデータを分散処理・記録し、チェーンのようにつなげて管理することでやり取りの透明性を確保する。

ブロックチェーンを活用すれば、暗号資産などのトークンを媒体に、個人間でさまざまな価値の共創・保有・交換が可能になる。仮想空間と現実空間の高度な融合をめざす社会「Society 5.0」においても、ブロックチェーンの技術の貢献が期待されている。

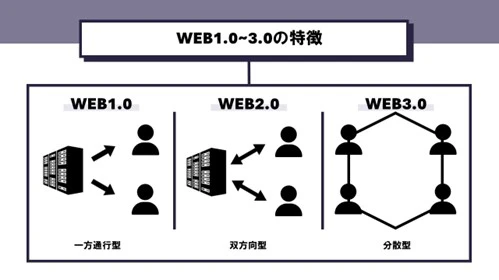

Web3.0とWeb2.0・1.0の違い

Web3.0の概念がなぜ生まれたのか、Web3.0の概念が生まれるまでのインターネットの歴史を解説する。

Web1.0の時代

Web1.0は1990年代中ごろから2000年代前半のインターネット黎明期にあたる。Web1.0の時代は、個人のHPやメールのような一方向的な情報の伝達が行われていた。現代よりも低速なネットワーク環境であったため、発信できる情報は静的でサイズの小さいものに限定され、ごく一部のユーザーが管理者となって情報を発信していた時代だ。

Web2.0の時代

Web2.0は2000年中ごろから2020年代前半の現在にあたる。パソコンやスマートフォンの普及に加え、SNSなどのインターネットサービスが発展し、誰でも簡単に情報発信が可能になった。また、SNSのコメント欄のようにやり取りも双方向となっている。

しかし、インターネットサービスを提供するのは管理者たるプラットフォーマーだ。やり取りした情報はプラットフォーマーに蓄積され、やり取りが増えるほどプラットフォーマーへの依存が強くなっていく。プラットフォーマーに依存すれば、情報漏えいやプライバシー侵害のリスク、デバイス・国・人種などによる制限が強まる。

これらの課題を解決し、プラットフォーマーに依存しない非中央集権な分散型のやり取りを可能にするのがWeb3.0だ。Web3.0にはさまざまな課題があるが、実現すれば現在のプラットフォーマーの垣根を超えた柔軟なやり取りが可能になるかもしれない。

Web3.0の特徴やメリット

Web3.0の特徴やメリットとしては、主に以下の4点が挙げられる。

ユーザー自身の個人情報は自分で管理

これまで個人情報はプラットフォーマーが収集していたが、ユーザー自身で管理できるようになる。近年では、企業が不正に情報を収集・利用することや、企業が収集した情報が漏えいすることが課題視されている。ユーザーが自身で情報を管理できるようになれば、企業による不正や漏えいを避けられる。ただし、管理の責任は個人で負わなければならない点には注意が必要だろう。

制限や制約のないインターネット環境が実現

プラットフォームを利用する上で、我々は少なからずプラットフォーマーによる制限や制約を受けている。Web3.0によって個人間でやり取りできるようになれば、より制限や制約のないインターネット環境が実現できるだろう。

情報漏えいリスクの低減

Web3.0の世界では、データは暗号化され分散管理される。管理者側にデータを預けなくてよい分、適切にデータを管理できれば情報漏えいのリスクを低減させられるだろう。また、データの共有と相互監視が行われるため、データ改ざんリスクの低減にもつながる。

取引のコスト削減

Web上でビジネスをする際、現状ではさまざまな業者を仲介して情報収集や取引を行う必要があるが、仲介業者がいることで窓口がわかりやすくなると同時に取引相手の信頼性がある程度担保される反面、相応のコストが上乗せされる。一方、ブロックチェーンでの取引では、特定の条件が成立した際にあらかじめ設定された処理が自動で実行されるスマートコントラクトという仕組みが利用される。この仕組みがあれば、信頼性が確認できない相手であっても騙されるリスクが減り、仲介業者を経由しなくとも、Webで探してきた相手と取引を行えるようになる。Web3.0により企業とユーザーが直接やり取りできるようになれば、仲介業者を経由しない分、取引コストの削減を図れるだろう。

Web3.0のデメリットや注意点

Web3.0には多くのメリットがある一方、デメリットや注意点も存在している。

ユーザーはWeb3.0に対するリテラシーが必要

Web3.0ではデータの管理主体がユーザー自身になる。情報漏えいは個人責任となるため、ユーザー個人がデータを適切に管理しなければならない。例えば、Web2.0ではサービスのログインパスワードを忘れても運営やプラットフォーマーから再発行してもらえた。一方、Web3.0ではそのようなトラブルが起きないようログインパスワードやブロックチェーンの秘密鍵を自身で管理しなければならない。フィッシングサイトなどからログインパスワードや秘密鍵を盗み取られないようにすることも同様だ。日々巧妙化する攻撃者からデータを守るために、一人ひとりが知識やリテラシーを身につける必要がある。

プラットフォーマーとの利益相反

現在プラットフォーマーとして利益を得ている巨大企業からすると、Web3.0の実現によって利益が減るリスクがある。プラットフォーマーとの利益相反が発生するため、サービスの制限など反発を受ける可能性がある。Web3.0の実現にあわせて、プラットフォーマーがユーザーのデータをほかのSNSなどに移すことを認めるのか、認めたとしてもデータを別の場所に移した場合にプラットフォーマーの提供するサービスを利用させてもらえるのか、などの問題だ。

また、国や立法機関などから規制を受ける可能性もある。例えば、暗号資産の取引に関する金融関連の規制、個人情報をブロックチェーンに載せることに対する法的な規制、他人の著作物を第三者がNFT化することに対する規制などだ。Web3.0が普及するためには、プラットフォーマーの協力を得られるか、Web3.0関連の法律が整備されていくかが重要なポイントになるだろう。

Web3.0実現のために解決すべき課題

Web3.0実現にあたって、現状の課題を以下の5つに整理した。

- 巨大プラットフォーマーによる中央集権的な管理からの脱却

-情報漏えいリスクの増大やプライバシー侵害リスクへの対応 - 自分自身のアイデンティティ情報を自らコントロールしたい要望

-プライバシー侵害リスクへの対応やターゲット広告の不快感などへの対応 - OSやデバイス依存からの解放

-現状のOSやデバイスは特定プラットフォーマーに紐づいていることへの対応 - プライバシーに配慮したインターネット社会の実現

-匿名化などによるプライバシー侵害リスクへの対応 - 国境や人種などの制限がなく自由なインターネットエコノミーの実現

-国ごとの法規制や制限からの解放

各課題については、ホワイトペーパー「デジタルアイデンティティの基礎知識

プラットフォーマーへの依存は、プラットフォームのユーザーが増えれば増えるほど強まっていく。依存が強まった状態から脱却するためには、相応の期間が必要だろう。プライバシーなどのリテラシー向上や法規制、差別などの問題も同様だ。一朝一夕で解決できる問題ではないため、目標を見据えた長期的な取り組みが必要になる。

Web3.0と関連性が高い技術

Web3.0に関連するキーワードについてもあわせて解説していく。

DAO

DAOとはDecentralized Autonomous Organization(分散型自律組織)の略で、特定の所有者や管理者に依存せず、自律分散して動くことのできる組織を指す。DAOはブロックチェーン技術を活用した新しい組織形態だ。組織内で暗号資産(トークン)を発行し、暗号資産をやり取りすることで参加者が組織の投票や意思決定に関与できるようになっている。

DAOは分散型インターネットであるWeb3.0を実現する仕組みの一つであり、Web3.0の世界を広げていくためには、DAOの枠組みを広げていく必要があるだろう。

(参考情報)

DAO(分散型自律組織)とは?事例を交えて分かりやすく解説!ブロックチェーンが切り開く新時代の組織形態

NFT

NFTとはNon-Fungible Token(非代替性トークン)の略で、偽造不可な鑑定書と所有証明書付きのデジタルデータを指す。Web3.0でのやり取りはデータで行われるが、やり取りを行うユーザーはデータの真贋や所有権を識別しにくい。その問題を解決するために生まれたのがNFTだ。NFTは現状「所有者の明確化」をするものであると同時に「希少性の担保」が可能で、コレクターや投資家の投資商品となっている。

DeFi

DeFiとはDecentralized Finance(分散型金融)の略で、これまで銀行や政府などが行っていた貸付・借入や投資、さらには通貨発行なども含む一連の金融サービスを、管理主体がない方法で実現する仕組みを指す。DeFiのサービスは、人ではなくブロックチェーンを利用した「スマートコントラクト(契約の自動執行)」により稼働されており、透明性が高いのが特徴だ。DeFiであれば、コストが高く時間のかかる海外送金も効率的に行える。

DeFiもまたWeb3.0を実現する仕組みの一つだ。

Metaverse(メタバース)

メタバースとは、コンピュータやコンピュータネットワークの中に構築された3次元の仮想空間やそのサービスを指す。「人」はアバター(デジタル上の分身)で表現され、自由にメタバース内で操作できる。メタバース内では取引も可能であり、メタバース上の土地やアイテムがNFTとして取引されている。

メタバースは現実空間の制約を受けずに個人が自由にやり取りできる場であり、Web3.0におけるコミュニケーション空間を実現する仕組みの一つだ。

メタバースに似た概念として、デジタルツインがある。メタバースは仮想現実であり必ずしも現実と連動している必要はないが、デジタルツインは現実空間との連動が前提となっている。その理由は、メタバースは人とのコミュニケーションを目的としている一方、デジタルツインは現実ではできない高度なシミュレーションを目的としているためだ。メタバースを社会実験やビジネスに活用する目的として発展したものがデジタルツインだと捉えるとよいだろう。

(参考情報)

メタバースとは?注目されている理由やメリット、ビジネスでの活用事例をわかりやすく解説

CBDC

CBDCとは「中央銀行デジタル通貨(Central Bank Digital Currency)」の略称だ。ブロックチェーン技術を活用した取り組みの一つであり、各国・地域の中央銀行によって発行されるデジタル化された現金を指す。

CBDCはユーザーの利便性向上、国際決済の効率性の改善、現金発行・輸送・保管のコスト削減などさまざまなメリットがある一方で、個人情報・プライバシーの保護の面でリスクを抱えている。具体的には、CBDCを用いたあらゆる取引の情報(いつ、誰から、誰に、いくらの金額が移動したか)を中央銀行や民間銀行が管理する制度とした場合、国民のプライバシー権の侵害につながりかねないと懸念されている。

Web3.0の実現はCBDCの取引情報が一元管理されることを防ぎ、個人情報・プライバシーの保護のリスクを低減できるという面で親和性が高い取り組みと言える。

Web3.0と政府が2030年実装目指す「Trusted Web」の関連性

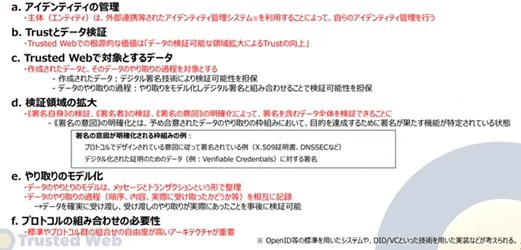

Web3.0の新しいサービスを検討していく上で、参考になる取り組みとしてTrusted Webという概念があるのであわせて紹介したい。Trusted Webは、「デジタル社会におけるTrustの仕組みを作り、多様な主体による新たな価値の創造を実現」すること。特定サービスに過度に依存せず、「ユーザー自身が自ら関連するデータをコントロールすることができる」「データのやりとりにおける合意形成の仕組みを取り入れ、その合意の履行をトレースすることができる」「検証(Verify)できる領域を拡大することにより、Trustの向上を目指す」という仕組みである。

政府はデジタル市場の目指すべき姿として、「多様な主体による競争」「 信頼(Trust)の基盤となる「データ・ガバナンス」「 Trust をベースとしたデジタル市場」の実現を目指すと提言した。その実現の方策の一つとされたのがTrusted Webだ。

政府は2030年までに、Trusted Webを広く普及させることを目標としたロードマップを掲げている。

- ※注2 2021年3月12日にTrusted Web推進協議会が公表(2023年11月24日には ver3.0 を公表)。Trusted Web推進協議会は、内閣官房デジタル市場競争会議が2020年6月に公表した「デジタル市場競争に係る中期展望レポート」に基づき、2020年10月に設置された会議体である。

Trusted Webでのデジタルアイデンティティ(前述「Web3.0実現のために解決すべき課題」の参考資料に詳細を記載)の役割は大きく、データを検証可能とするための仕組み、すなわちアイデンティティに結びつけられている署名にまつわる情報との連携が必須となる。また、アイデンティティ間の関係を表すアイデンティティグラフを参照可能とし、データの検証可能性を拡大することが可能になる。

アメリカやEU、シンガポール、インドなどでは、すでにデジタルアイデンティティの整備が進んでいる。そんな中、日本でもデジタルアイデンティティに関する取り組みの一環として、国内におけるあらゆる本人確認手法を、2026年を目処にマイナンバーカードを用いた公的個人認証に一本化することが予定されている。

この取り組みはTrusted Webの実現に向けた足がかりの一つになると思われる。

また、総務省「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」によると、メタバースなどのデジタル空間での経済活動やそのような場におけるデジタルマネーの活用においてIDが不可欠とされており、メタバース上のアバターの権利性、プラットフォーマーの責任等について議論されている。

2023年に公表されたホワイトペーパーver3.0でも、Trusted Web は「アイデンティティ管理の在り方に重点を置く」ものであると記述されており、デジタルアイデンティティの役割の重要性を知ることができる。

Trusted Web はWeb3.0の概念とまったく同じではないものの、方向性として共通する部分もあるため、今後の取り組みについては注視する必要があるだろう。

(参考情報)

「Trusted Webホワイトペーパー ver3.0」

「デジタル市場競争に係る中期展望レポート」

「【資料2】安全・便利なオンライン取引構想を進めるために」

まとめ

Web3.0は非中央集権な次世代の分散型インターネットだ。Web3.0が実現すれば、ユーザー同士でより自由かつ柔軟なやり取りが可能になる。ユーザーのリテラシーやプラットフォーマーとの利益相反、国ごとの法規制や差別など、現状では多くの課題がある。しかし、Web3.0を実現する仕組みであるDAOやNFT、DeFi、Metaverseなどは着実に進歩し、普及している。

Web3.0が社会に与える影響は大きい。企業も個人も、Web3.0の今後の動向をチェックし、変化に柔軟に対応することが求められるだろう。

Digital Finance Thought Leadership ホワイトペーパー

本ホワイトペーパーでは、Web2.0(現状)までのデジタルアイデンティティの基礎知識やWeb3.0に向けた課題を技術面から解説する。Web3.0でのサービスを検討しているエンジニアやサービス企画を行っている方は、ぜひご一読いただきたい。