AI時代の教育をどうデザインするか

──技術と学びをつなぐデジタルエシックス

本企画は、AIやデジタル技術が進化する中で重要性を増す「デジタルエシックス」を、各業界の有識者との対話を通じて深く探究するシリーズです。AIによる判断の透明性や社会との信頼関係が問われる今、テクノロジーと経営をつなぐ“デジタルエシックス”の視点が、企業の持続的な成長に不可欠になりつつあります。今回は、ロボティクス研究やデザイン思考を軸に、教育・政策・社会実装など分野を横断して活動する研究者である塩瀬隆之氏を迎え、NECフェローの今岡仁、そして同じくNECで教育・人材開発に携わる井出有紀子と共に、教育現場におけるAI・デジタル技術の活用とデジタルエシックスの在り方について議論します。

NECの考えるデジタルエシックスとは

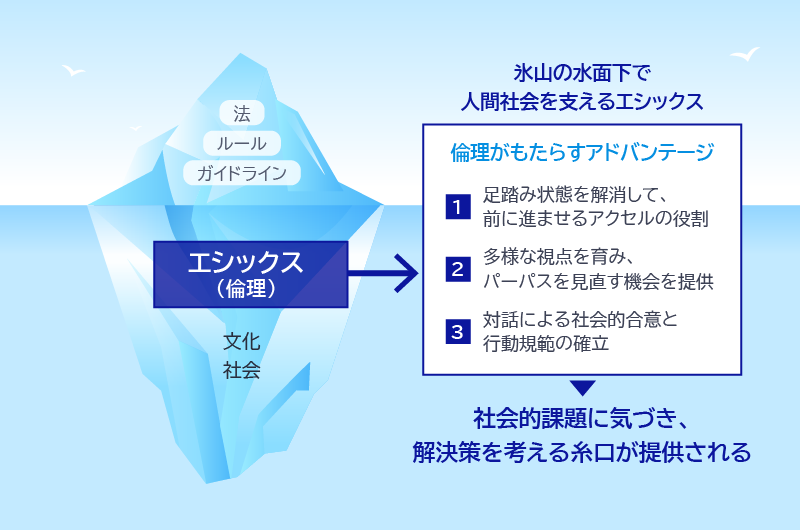

デジタルエシックスとは、デジタル技術の活用において『何ができるか』だけでなく『何をすべきか』を問い、リスク管理に留まらず信頼や社会的価値を生み出すための行動指針です。

AIやデジタル技術の進化が急激に進む中、企業経営で問われるのは「いかに信頼を築けるか」です。デジタルエシックスが、企業価値を守り、持続的成長を可能にする新たな経営判断の軸となると考えています。

SPEAKER 話し手

塩瀬 隆之 氏

京都大学 総合博物館 研究部情報発信系 准教授

京都大学工学部精密工学科卒業。京都大学大学院工学研究科修了。機械学習による熟練技能伝承システムに関する研究で博士(工学)。経済産業省産業技術政策課 課長補佐(技術戦略)を経て2014年7月より京都大学総合博物館准教授に復職。NHK Eテレ「カガクノミカタ」番組制作委員。日本科学未来館 “おや?”っこひろば総合監修者。平成29 年文部科学省 中央教育審議会委員(数理探究)、経済産業省産業構造審議会イノベーション小委員会委員・若手WG座長、文化庁文化審議会博物館部会委員、2025年大阪・関西万博政府日本館基本構想有識者ほか。平成29 年度文部科学大臣表彰・科学技術賞(理解増進部門)ほか受賞多数。著書に『ありのままの君を受け入れる学びの多様化学校』(明治図書、2026)、『問いのデザイン』(学芸出版社、2020)、『未来を変える偉人の言葉』(新星出版、2021)、『インクルーシブデザイン』(学芸出版社、2014)ほか。

今岡 仁

NEC フェロー

顔認証技術の研究開発とグローバル事業化を主導。現在はその技術的なバックボーンを活かしながら、デジタルエシックスの浸透とさらなる探求を目指し、企業・自治体とのワークショップや対話・書籍執筆などを通じて発信を続けている。著書に『顔認証の教科書:明日のビジネスを創る最先端AIの世界』『デジタルエシックスで日本の変革を加速せよ』など。

井出 有紀子

NEC ストラテジーコンサルティング統括部 プロフェッショナル

認定日本人間工学専門家

教育システムやヒューマンエラー低減、テキストマイニング、UI/UXの研究に従事。消防防災領域にて、現場観察やインタビューから新規システム創出やUI/UXを支援し、人に寄り添ったビジネスが得意。現在はDX人材育成やデザイン思考を、社内外のお客さまに新規事業・業務改革のマインド醸成やプロセスとして提供。

1.「問い」は設計できるのか?──コミュニケーションロボット研究から生まれた「問いのデザイン」の思考

今岡:本日はどうぞよろしくお願いいたします。今回は「教育現場におけるAI・デジタル技術の活用と、デジタルエシックス」をテーマとしてお話をお伺いしたいと思っているのですが、先生は工学部出身でロボットの研究をされていましたよね。そこから、コミュニケーションや教育、「問いのデザイン」へと研究のフィールドを拡げていらっしゃると思うのですが、ご経歴からお聞きしてもいいでしょうか?

京都大学 総合博物館 研究部情報発信系 准教授

塩瀬氏:よろしくお願いします。僕は元々京都大学の工学部やATRロボティクス研究所で、コミュニケーションロボットの研究をしていました。ロボットというのは、喋ること自体は多くの文章を教えれば上手くできるのですが、ロボット自身が積極的に人に何かを尋ねることは難しいのです。現在の生成AIも同じだと思いますが、「何かお困りごとはありませんか?」という表面的なレベルでしか問いかけてこない。それはロボット自身が人間を相手に興味関心を持つことはないからです。このロボットとしての一番の難題から、「問い」についての関心と研究が始まりました。

安斎勇樹さんとの共著で「問いのデザイン」という本を出しましたが、問いそのものを作る本というよりは、問いが生まれてくるまでの関係性をいかにデザインするか、という足場作りが重要だと思って取り上げています。相手との関係性や興味関心から、みんなが考えたくなるような問いが生まれてくるまでをデザインするということです。

今岡:非常に面白い捉え方だと思いました。基本は理系的なアプローチだと思うのですが、文系的な知識も必要ではないですか?

塩瀬氏:おっしゃる通りで、工学だけでなく哲学や心理学、認知科学、教育学など、理系と文系の狭間で研究をしてきました。

その中で、認知科学の学会で発表した、サッカーをするロボットエージェントの研究があるのですが、これはプレイしながら自分で評価関数を書き換えるというものでした。例えば「ゴールを決めると得点が上がる」という単純な目標を与えます。ただ、実際に複数のロボットでプレイすると、機械学習の結果として必ず上手い・下手が生まれ、下手なロボットにはそもそもボールが回ってこない。すると、どれだけ頑張ってもプレイすればするほど評価関数が下がり続けてしまうのです。そこで、「そもそも自分はサッカーをしなくてもいいのではないか」と目標となる評価関数そのものを書き換え、別の目標に向かって行動を取り始める…というようなロボットの研究をしていました。

その過程で、「全員が画一的な目標に向かうという動きは、現在の教育現場の状況と似ているのではないか」と思い始めました。本来、様々なダイバーシティがある中で、みんながそれぞれ違う目標を持ちながら、適宜自分の目標を書き換えて、自分の自己充実を図ることができたらいいはずです。でも、現在の教育現場はそうはなっていない、一つの目標に向かって競争していくロボット的な教育になってしまっていないか。そういった考えをきっかけに、学校教育にも多様な学習環境を持ち込めないかという想いで、コミュニケーションデザインを軸に、小中高生へのワークショップや学校デザインのアドバイザーなど、教育現場と関わりを持つようになりました。

2.教育の現場で起こっていることと、「問い」の立て方について

井出:NECストラテジーコンサルティング統括部の井出と申します。現在はコンサルタントとしてお客さまの新規事業サポートや、DX人材育成支援をしていますが、私も元々は教育の研究をやっていたので、先ほどの学校教育の課題のお話は大変興味深いです。

今回のテーマでもある「デジタルエシックス」の視点で教育現場を見た時に、非常に懸念しているのが、AIなどをはじめとした最新技術やデータの活用です。積極的に導入している自治体や学校もありますが、まだまだ課題も多いのではと思っています。そのあたりはどうお考えですか?

NEC ストラテジーコンサルティング統括部 プロフェッショナル

塩瀬氏:まずAIを例に挙げると、「AIによる個別最適化教育」などは一見良いもののように見えますが、AIのアルゴリズムを研究していた開発者として見ると「一度間違った問題を、シンプルなルールでドリル的に繰り返し出題しているだけ」にすぎないものも多いと思っています。そして、アルゴリズムというものをよく知らない状態で、まるで子どもにとって「最適な学び」が提供されているかのように勘違いされたままにしているという点が問題で、要は技術の提供側が利用者側に丁寧な説明できていないまま、誤解と妄想で導入が進んでいるという疑念があります。

また、「最適」というのも子どもにとっての最適かどうかではなく、アルゴリズム上の関数最適化を拡大解釈していたり、管理者にとっての最適手法になってしまっていると思います。例えば教育データについても、子どもが利用者のように言われていますが、実際には教師や教育委員会、さらには教育産業が管理・利用するものとして扱われています。だから、「授業中に話を聞いていない生徒がいないか、心拍数で把握しよう」なんて管理者主体の発想も生まれて、管理的利用の議論ばかりになっています。本当に学習データの主体者である子どもの利になっているか、子どもが利用する・しないを選択できる状態になっているかというと、今の日本ではそうはなっていないと思います。

今岡:それは、データの本来の持ち主である子どもを入れて対話をするということが、解決の方法になるのでしょうか?

塩瀬氏:そうですね、それも一つの方法だと思います。しかし、結局これらの問題は、AIやデジタルなど新しい技術が生み出したものではなく、もともと学校教育の中で起きていた潜在的意識が顕在化しただけだともいえます。

「子どもだから判断できない」「だから子どもとは対話する必要はなく、大人が決める方が正しい」というのが、日本のこれまでの教育現場で大半を占めた価値観であったかもしれません。欧米などを見ると、例え幼くても子どもを一人の人間として尊重している国が多い。一方、日本でも成人年齢が18歳に変わりましたが、高校ではいまだに三者面談をして「保護者」の意見を重視しています。それは、本人の判断や決断を尊重せず、判断能力が無いと社会が決めつけているということです。子どもに判断や決断の機会を与えず、未熟だという設定にしているのは社会の側なのではないでしょうか。

この文化を変えるには、周りの大人・・・親や教師が子どもに判断を委ねるトレーニングが必要だと思います。そうしないと、「誰かが良い方向に決めてくれるだろう」という未熟な考え方のまま大人になってしまい、日本全体が未熟な社会から脱する機会を失ってしまいます。

井出:子どもを「教育する」という意識が強く、「尊重する」という視点が欠けているというのは、おっしゃる通りだなと思いました。子どもたち自身も様々なことを感じて、考えているはずですから。一方で、自分で考えプレゼンする授業なども増えている中、宿題にAIを使い簡単に答えを出してしまう、という問題も指摘されています。AI時代における、子どもたちの「問いを立てる力」について変化はありますか?

塩瀬氏:AI時代だからといって、学ぶ力そのものに大きな変化はないと思っています。そもそも、「自分がどうしたいか」がないと問いは生まれないですよね。授業の最初に、「来週までに探究の問いを考えてきてください」と先生が指示してしまうと、生徒はその一週間という限られた期間で解決できそうな深さの問題にしか向き合わないので、そもそも問いが思い浮かばないのだと思います。そんな短い時間で簡単に「問い」は生まれません。仮の小さな問いをまず立てて、仮説検証を始めて、いろいろと取り組んでいくうちに「これって本当に私が知りたいことなの?」と自問自答しながら解像度を高めていく。その先に、本来の問いがあると思うのです。

問いを見出すためには、本来ならそのことに対して何十時間、何百時間と考えて過ごさないといけないので、考え続けるためにも自発的な好奇心やモチベーションがとても大切です。それぞれが関心を持ち続けられるものは何か、ということを見つける支援ができていないまま、「うちの生徒たちはたいして問いを持っていないのです」と過小評価してしまう先生も出てくる。子どもたちの現時点での「問いを立てる力」を嘆くよりも、大人たちの「問いを引き出す力」の方を見つめ直すべきだと思います。

3.社会と技術をすり合わせる、デジタルエシックスのデザイン

今岡:問いの立て方について、自発的な好奇心というお話がありました。私自身が研究者として思うのですが、やはり人間の根源的欲求として、いつまでも追い続ける「深い問い」を作りたい、というものがあるのではないかと思っています。でも、今はAIで簡単に「答えのようなもの」が出てきてしまいますし、情報量も昔より多くなっている。そんな時代に、どのように「深い問い」を見つけていけば良いのでしょうか?

NECフェロー

塩瀬氏:生成AIも、全知全能の神のように神格化するのではなく、自分の視野や価値観を広げる道具の一つとして使っていけばいいのではないでしょうか。例えば、僕の大学の講義で「安楽死」をテーマに博物館の展示を考えてみるという課題を出しているのですが、まずは学生自身が自分の視点から様々な意見を出します。「大切な人が苦しむのは嫌だから、安楽死はあった方が良い」とか、「自分の家族は長生きしてほしいので安楽死は反対だ」とか。ところが、生成AIにも意見を聞いてみると、医者や法律家の立場からのコメントが出てくる。これは身内にその分野の専門家がいる学生を除けば、自分たちだけでは考えつかない視点です。このように、異なる視点を提示する「メンバー」の一人として生成AIが参画することには、意義があると思っています。

物事の価値判断にメンバーの倫理観が関係するとして、多様なメンバーの参画は重要です。しかしそれでも、生成AIはすでに誰かによってデジタル化された情報しか集めることはできないという事実を、私たちは理解しておく必要があります。例えば、あまりテキスト化される機会のない特定の難病疾患の方の物語など、アナログにしか留まっていない情報は、AIの回答からは当然ながら出てきません。ですが「AIに入り切っていない情報が外側にある」ということさえ認識していれば、その情報をもっているコミュニティとメンバーシップを組むなど対話ができ、そこで新しい倫理が生まれるわけです。

その意味で言うと「デジタルエシックス」というものは、まだ倫理を作るためのメンバーシップが不足しているのだと思います。技術に詳しい人や、既得権益の側にいる人だけで語られるエシックスは、結果として視野の狭いものになりがちです。ですが本来、デジタル技術の恩恵を受ける人は社会の中に幾重にも存在しており、より多様な立場の人々が関与することが欠かせません。デジタル化は、アナログの時代よりも広い範囲に情報や技術を届ける可能性を持っています。利用者が広がるということは、異なる価値観や考え方を持つ人が増えるということでもあります。だからこそ、その上に成り立つ倫理も、特定の人の考えだけではなく、多くの人と対話しながら作っていくなど、プロセス自体を革新させていく必要があるのではないでしょうか。そして、その対話は企業と企業だけの世界に閉じてしまってもいけません。自分たちが提供する製品やサービスがBtoBのものだとしても、その先には一般消費者(カスタマー)がいるはずです。その人たちの気持ちを無視してしまうと、途端にまた視野の狭い結論に至ってしまいます。間に入る人を網羅的に対話に巻き込み、考えていくことが重要なのだと思います。

技術と社会の関係は固定されたものではなく、可塑性のある鍵と鍵穴のようなものだと考えています。このままじゃお互いがかみ合わない、という時に鍵(技術)の形を変えてみる、それを受け入れる鍵穴(社会)も変わっていく。その調整を対話によって行い、より良い社会へ向かうプロセスを、これからのデジタルエシックス形成の過程で取り入れられると良いのではないかと思いました。

4.学ぶ人が主体的に選び、使いこなす未来へ──対話から育てる教育現場でのデータ活用

井出:最後に、少し未来に向けたお話を伺えればと思います。教育現場ではすでにAIやデータ活用が進みはじめていますが、先ほど先生から「データの主体者が子ども本人ではなく管理者側に偏っている」というご指摘もありました。この構図は、私が関わる社員教育の分野でも共通していると感じており、スキルデータを一部の人々だけが扱っているようにも見受けられます。こうした状況は、日本ではあらゆる場面で見られるように思いますが、「自分のデータは自分のものだ」という意識を根付かせるには、どのような工夫や変化が必要だとお考えでしょうか。

塩瀬氏:その問いに対して、ヒントになる取り組みとしてよくご紹介しているのが、横浜国立大学附属中学校で長年の実績を持つ「パーソナルポートフォリオ教育」です。この学校では、授業で学んだことや個人で取り組んだ活動を、生徒自身がポートフォリオとして毎月記録し、内容を凝縮・整理するという流れを、3年間継続して行います。内容自体は中学生らしいテーマ設定なのですが、積み重ねがある分そのテーマに深くのめり込みます。深く考えているため、自分の学びを非常に筋道立てて説明できるようになるのです。さらに特徴的なのは、そのポートフォリオ教育の導入初期に、校長先生が周囲の高校にその意義を説明し、高校受験の面接で自分の言葉で語る経験まで含めて、周辺の制度全体を変革しようとしていた点です。

もし、自分の学習データの意味や使い方を理解する機会がないまま「はい、あなたのデータだから自分で管理してください」とただ渡されても、どう活用すればよいのか分からないのが自然ですよね。それを理由に子どもたちが学習データをうまく使えないと勝手に断罪してはいけません。ちゃんとその使い道までシステムに組み込むことで、「このデータを次にどう活かすか」を、生徒自身が主体的に考えられるようになります。

井出:なるほど。生徒自身が自分の学びをどう捉え、どう使うかまで含めて設計されている点が重要なのですね。一方で、こうした取り組みは、先生方の負担も相当大きいのではないかと感じます。結果的に、管理する側が主体になった方が楽だと考えてしまう現場も多いのではないでしょうか。

塩瀬氏:おっしゃる通りで、取得できるデータが増えるほど、あまり活用方法を決めないままに管理する側の負担ばかりが増え、その効果を実感する前から疲弊してしまっているのが今のデータ活用の実情ではないでしょうか。ただ、先ほどの中学校の例で言えば、生徒たちには「ポートフォリオを作ることで自らの学びが深まる」という先輩の実績と自らの実体験から、明確な主体的動機付けができています。自分が何を学んできたのか、その現在地を知ることが、自分にとって意味のあることだと理解しているのです。そして先生方も、ポートフォリオ教育の成果を認識した上で、その感覚を生徒たちに根付かせるために実行している。それがそのままデジタルで扱えるデータになれば、そこから導かれる可能性の大きさに期待で胸が膨らみます。管理者のためのデータではなく、学習者本人の学びを支えるデータとして位置付けし直すことが、結果的に現場の負担のあり方も変えていくのだと思います。

企業でも、もし研修データなどを個人が管理・共有できるようにするのであれば、そのデータ管理を社員自身がやりたいと思えるようなインタフェースや状況を作らなければいけません。「こんな学習をしてスキルチェンジをしたので、次はこんな部署を希望します」とアピールする時間があれば、一人ひとりのデータへの意識も変わるのではないでしょうか。また、人事も管理者としてではなく、社員一人ひとりが個性を伸ばし、主体的に活躍する場をつかみ取る力を身につけてもらうために、データで学習者本人を支援するという視点も持つべきです。

今は技術的には何でもデータが取得できると思われていますが、短絡的に「データを使って何か良いことができるのではないか」と技術先行で進んではいないでしょうか。まず当事者と対話を重ね、「このデータが取れることで、自分にとって良いことがある」と思えるような土台を作ること。そういった前提が無いまま技術導入を進めていると、教育に限らずどの領域でも上手くいきません。技術への不信、技術利用者への不信が増幅してしまうのは、せっかくの技術がもったいないと思います。

今岡:技術開発側の立場として、技術を社会に実装する際の難しさを常に感じてきましたが、今のお話を通じて、その背景を少し整理できた気がします。誰のためのデータ活用なのかを問い直し、当事者とのメンバーシップを丁寧に作っていくことが、結果的にデジタルエシックスを形作ることにつながるのだと感じました。

塩瀬氏:僕も元々技術者側で技術のことが大好きなので、社会でちゃんと使われないことは非常にもったいないと常々思っています。だからこそコミュニケーションの力で、鍵と鍵穴がお互いの形を良い方向に変えていけると良いですね。

今岡:今回は教育と技術、そしてデジタルエシックスを結ぶ、幅広い示唆をいただきました。今日のお話をこれからの実践につなげていくことができればと思います。ありがとうございました。

企画・制作・編集:

NEC BluStellar ブランドマーケティンググループ(鈴木章太郎、若山拓巳、権田麻実)

編集後記:

本記事では、教育現場におけるAIやデータ活用を切り口に、デジタルエシックスの本質について議論しました。今回のテーマは教育ですが、そこで語られた課題は学校教育に限らず、社員教育や人材育成など、大人の学びとも地続きであり、「子ども」と「大人」、「教育」と「企業」を分けて考えること自体が、もはや時代に合わなくなっていると感じます。一人ひとりを個人として尊重し、学びやデータの扱いを本人と共に考えていく姿勢こそが、AIやデジタル技術が前提となる時代に求められていると感じます。

その中で特に印象的だったのが、「データの主体者は誰なのか」という問いでした。デンマークなどでは、個人が自分のデータを自ら管理・活用する仕組みがすでに整いつつあります。日本ではマイナンバー制度を巡り「データを吸い取られるのが怖い」という声も聞かれますが、本来の論点は集められることそのものではなく、情報漏洩や本人の意思に反した利用への不安にあります。だからこそ、自分のデータを自分で扱える選択肢があり、使わない・集めない判断も尊重される設計が必要です。こうした前提を社会に根付かせていくための思考の軸として、デジタルエシックスの考え方はますます重要になっていくと感じました。