【価値創造ビッグバン〜本物のDXが導く新しい企業経営】Vol.3

経営の意思決定にAIが入る時代 ~AIと協働する新戦略コンサルティングとは

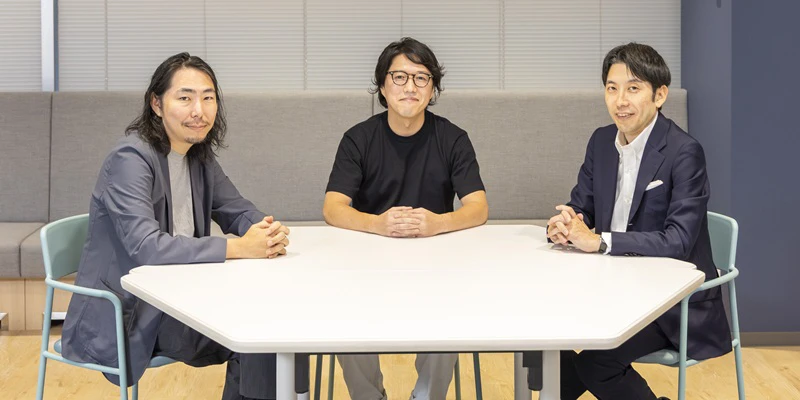

生成AIの進化が加速する中、経営戦略策定の現場にもAIの波が押し寄せてきている。既にNECでも、AIを活用した高速コンサルティングや中期経営計画(中計)の策定支援など、実践的な取り組みが進行中だ。かつては需要予測などの限定的な領域で活用されていたAIが、いまや経営の意思決定そのものに関与する時代へと突入している。AIをどう使いこなし、人間とどう協働すれば最大の経営インパクトが生まれるのか。そしてAIの効果的運用を妨げる「心のボトルネック」とは――本特集の第3弾では、モデレーターの塩野 誠氏と、AIを用いて企業内のDXを支援する深津 貴之氏、NECでAIコンサルティングに取り組む町田 正史が議論を交わした。

SPEAKER 話し手

深津 貴之氏

株式会社 THE GUILD

代表

塩野 誠氏

株式会社 経営共創基盤

マネージングディレクター

M&Aアドバイザリーグループ統括責任者

IGPIグループ共同経営者CLO

町田 正史

NEC

コンサルティング事業部

AIの進化で“ゼロ人企業”は現実になるのか

塩野氏:「AIエージェント」が急速に浸透しつつあります。スタートアップ企業の界隈では「CEOとAIだけの“ゼロ人企業”でも事業が運営できるのでは」との議論も聞こえてきます。もはや経営の意思決定をAIが担うという発想も、絵空事ではなくなってきました。

深津氏:実際、AIが経営判断を下すこと自体は技術的には可能になってきています。ただし問題は、それを人間がどう受け止めるか。経営とは合理性だけではなく、感情や責任、倫理が絡む領域ですから。

代表

深津 貴之氏

大学で都市情報デザインを学んだ後、英国にて2年間プロダクトデザインを学ぶ。2005年に帰国し、thaに入社。2013年、THE GUILDを設立。Flash/Interactive関連を扱うブログ「fladdict.net」を運営。現在は、iPhoneアプリを中心にUIデザインやInteractiveデザイン制作に取り組む。またAIを活用した企業へのDX支援も行っている

塩野氏:そもそも会社というのは社会的な合意で成り立っている“概念”ですから、それがアルゴリズムに置き換わるというのは、ある意味で自然な部分もあるかもしれません。とはいえ、AIだけですべてが完結できるわけではなく、現実には人とAIが協調しながら、それぞれの強みを活かす必要が求められます。実際、多くの社員を抱える日本企業では、AIの導入が進む一方で、現場にはさまざまな課題も残されています。多くの企業へのコンサルティングを行っている町田さんから見た時、どのような壁があると感じていますか。

町田:多くの関心を集めているのがやはり生成AIで、既に多くの企業が活用ガイドラインの整備に向けて動き出しています。一方で「機密情報や自社データをいかに安全に扱うか」「いかにセキュアな環境でAIを使いこなすか」といった課題への対応が迫られています。実際に私たちも、データを安全にやりとりできる技術基盤を整備すると同時に、AI活用の効果を最大化するための助言をお客様から求められることが増えています。そのようなニーズをうけて、お客様のセキュリティ基準に沿ったセキュアで“AI-Ready”な(AI活用に最適化された)データ基盤を整備しつつ、そのデータ活用のプロセスを探る試みをお客様とともに進めています。

塩野氏:技術基盤の提供と、AIを有効活用するためのアドバイスを両輪で行っているということですね。セキュリティやガバナンス面でいえば、日本企業はゼロリスク志向が強いので、AIのような確率的な技術とは相性が悪い部分もあるでしょう。

深津氏:それは私も感じますね。ただ、AIは確率で動くものなので、ゼロリスクを求めると何もできなくなってしまう。むしろ、リスクを受け入れた上で、どう使いこなすかが問われていると思います。

意思決定プロセスの再設計がAI導入のカギを握る

塩野氏: 最近のAI業界では、さまざまなツールが普及し始めたころに、後出しでやって来たビッグテックが膨大な予算を投じて類似ツールをつくり、市場に投入する流れが常態化しています。ツールが乱立する中で、「どのAIツールを選ぶべきか」「いつ導入するべきか」と頭を抱えている企業も少なくありません。

マネージングディレクター

M&Aアドバイザリーグループ統括責任者

IGPIグループ共同経営者CLO

塩野 誠氏

テクノロジー領域を中心に20年以上の国内外での投資、コンサルティング経験を持つ。地経学研究所では技術が国際政治に与える影響について研究と発信を行っている。著書『デジタルテクノロジーと国際政治の力学』ゴールドマン・サックス証券、ベインアンドカンパニー、ライブドア等を経て現職。慶大法卒、ワシントン大学ロースクール法学修士

深津氏:AI導入については、「AIの状況を理解せずに導入しようとする」ことが最大の課題だと思います。今やるべきなのは、ChatGPTやGoogle Geminiのような特定のモデルを使って、大規模開発をすることではありません。数年後に複数モデルの選択肢があるという前提で、業務プロセスや組織構造をつくり直し、スケーラブルにモデルを交換できる状態にしておくことが重要です。

塩野氏:意思決定プロセスの効率化や組織の再構築など、AI導入の環境を整えた上でモデルを選択するべきだ、ということですね。

町田:私も、業務フローや意思決定プロセスを見直した上で、AIを導入するのが理想だと思います。ただ、お客様は短期間・低コストで効果を実感できるクイックウィンを求めていることが多く、「まずは使ってみたい」という現場の声が多いのも事実です。そのため、業務の見直しとAI導入を並行して進めるのが現実的かもしれません。

塩野氏:コンサルティング業界でのAI活用は緒に就いたばかりですが、NECはほかに先駆けてAIコンサルティングを展開されていますね。特にどのような点に注力されているのですか。

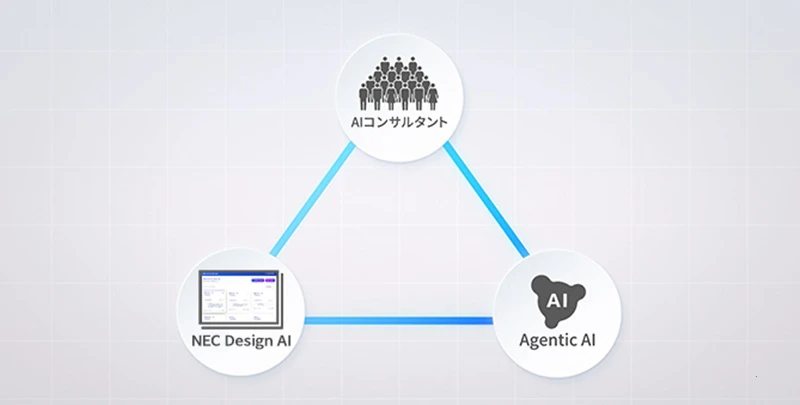

町田:今、我々が注力しているのは、「ネガティブをゼロにする」(生産性向上)に加え、「ゼロをプラスにする」(付加価値の創造)アプローチです。AIを使うことで単純に生産性を上げるだけでなく、新しいアイデアを発掘し、簡単には到達できないインサイトを見出す。人間が本来担ってきた付加価値領域でも、AIは十分に力を発揮できるという実感を持ち始めています。

昨今は、企業経営の本丸ともいえる中計やコンセプトの策定、プロダクト企画などの領域でAIを使いたいというご要望も増えています。こうしたニーズに対応するため、我々は「Human AI Collaboration」の考え方のもと、AIをコンサルティングのコアなパートナーと位置付け、成果の質と解像度を高めるべく活用を進めているところです。

コンサルティング事業部

町田 正史

弁理士として知財業務、大手電機メーカーにてプロダクト・コーポレートイノベーションの実践を経て、NECに参画。ビジネス・テクノロジー・クリエイティビティの三位一体機能を有するFuture Creation Design グループを率い、AIと人間との関係をデザインするエキスパートとして、NECの新たなコンサルティング活動をリードする

MVP作成にかかる時間が3カ月から2時間に──AIが変えるコンサルティング現場

塩野氏:AIを活用したコンサルティングの中身についてもう少し具体的に教えてください。

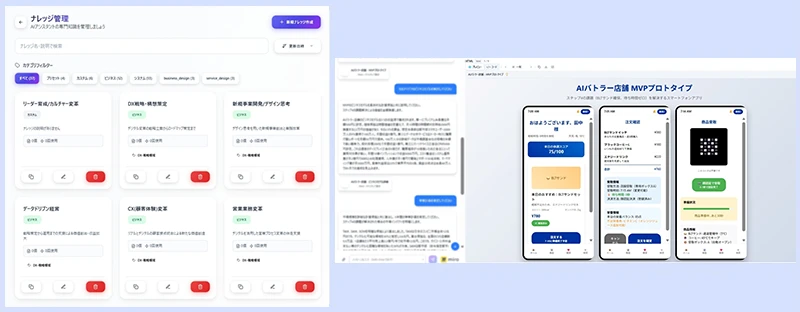

町田:例えば「AI時代の○○業界におけるアフターサービスをどう変革するか」といった形でお客様の課題となっているテーマを設定するとします。このテーマのもと、お客様と1時間半ほどのセッションを行い、新規事業の構想からMVP(Minimum Viable Product:最小限の機能を持ったアウトプット)までを一気につくり上げる取り組みをしています。

このセッションの中では、AIで市場動向や競合情報を収集・分析し、ユーザのペルソナを定義。そのペルソナに基づいてカスタマージャーニーを可視化し、ペイン(課題)とゲイン(付加価値)を洗い出していきます。お客様が持つ情報も加味しながら、その場でアイデアを磨き上げ、MVPやビジネスモデルをつくるわけです。

AIを併用することで、従来は約3カ月を要したコンサルティング・プロセスが、1~2時間で実現できるようになりました。わずか1回のセッションで、一定の品質が担保されたアウトプットを生み出せるようになったのです。

深津氏:つまり、AIを伴走させてデザインスプリント(アイデアを短期間で検証するための課題解決手法)を行うイメージですね。

町田:その通りです。例えば、お客様企業の役員の方と一緒にAIの画面を見ながら、施策が経営に与えるインパクトをシミュレーションし、その場で意見をもらいながらズレを修正・深掘りしていきます。NECのナレッジベースも裏で活用しており、業界特化の知見を提供することも可能です。

塩野氏:AIを活用することで、従来とは一線を画した新しいコンサルティング手法を実践しているのですね。利用企業からの反響はどうですか。

町田:現在コンサルティング業界では、AIを使ってリサーチの質を上げ、より詳細な顧客情報を得るといった「中間成果物を研ぎ澄ますためのAI活用」が主流です。一方、NECは出自が自社事業を実践しているので、アジャイル開発やデザイン思考をベースに、「中間成果物をくり返し磨き上げ、短期間でアウトカムに到達する、最終的に欲している成果の完成度を高める」ことを重視しています。お客様の間でも、NECが実践する手法へのニーズが増していることもあり、高い評価をいただいています。

塩野氏:人とAIが協調して、新たな事業をつくっていくための支援をされているということですね。深津さんは現在、iPhoneアプリを中心にUIデザインやInteractiveデザイン制作を手掛けていらっしゃいます。どのようなアプローチで仕事をされているのですか。

深津氏:僕のやり方も町田さんと似ています。まず問いを立てて、業界課題やメガトレンドなどの情報をグローバルに検索・収集し、顧客企業が解決すべき課題を洗い出して、それぞれに対する打ち手を分析するというアプローチです。

塩野氏:データ収集の際、なかなか入手できないリアルなデータというのはありますか。

深津氏:例えば、生産現場で働く人が肌感覚で知っていることや、旅館の窓からの眺めの良さなど、体験に基づく情報はナレッジ化されていないことが多い。リアルな世界の定性情報は入手しにくいものが多いので、工夫が必要かと思います。

町田:その意味では、暗黙知のナレッジ化も重要です。企業が意思決定のために活用する情報のうち、暗黙知が占める割合は7割以上に及ぶのではないでしょうか。その「暗黙知をどう形式知化するか」も、AIにおける課題の1つです。

例えば、生産ラインに複数のセンサーと360度カメラを付け、作業員の動作と業務効率の関係をAIで分析すれば、生産現場における暗黙知を形式知化できるのではないか。現在、近い将来の実用化を見据え、NECではこのような技術の実証実験も行っています。

深津氏:暗黙知の活用にあたってもう1つ重要なのは、「暗黙知が自動的に形式知化する業務フローをつくること」です。DXを阻む要因の1つは、「現場でデータを入力してもらえず、せっかくつくったシステムが宝の持ち腐れになる」こと。これを防ぐ意味でも、マシン側で自律的にデータを収集する仕組みをつくり、「暗黙知を強制的に形式知化する」業務フローを構築することが重要です。

例えば、「タイムカードを差し込む」「Googleカレンダーにスケジュールを書き込む」といった日々のルーティンをトリガーとして、AIが自動的に処理を開始するような仕組みを設計する。中長期的にはその方向に設計がシフトするのではないかと見ています。

AIとの対話を自分事にするために必要な仕組みとは

塩野氏:AIが自動的に処理することによって、UI/UXがより明解になっていくということですね。その意味では、AI活用は今まさに過渡期といえますね。

町田:UXという言葉が挙がったので様々な情報が表出化される際のAI活用に向けた課題の1つに、「AIのスピードが早すぎて、自分事化するのが難しい」ということがあります。人間は、自分で手を動かしたり、現場を見たり、お客様の話を聞いたりしないと「自分事化されない」ところがある。仕事に対するエンゲージメントを高める意味でも、AIとの対話を自分事化するための工夫が必要になると思います。

深津氏:AI活用のボトルネックとなるのは、実は人の「心」の部分ではないかと思っています。AIを使えば1日でプロトタイプができるのに、「自分だけでは評価できないので、持ち帰って来週までに考えます」ということになる。1日では心の準備ができないので、1週間、2週間の待機時間が必要になるわけです。

町田:おっしゃる通りで、AI活用を進めるためには「心」のボトルネックを克服する必要があります。この問題を解消するため、NECではMiro社のプラットフォーム(AIを使ったビジュアルコミュニケーションツール)と連携し、NECのコンサルタントがお客様との対話を通じてアイデアを具現化する人間らしい思考・行動を尊重したAIサービスの開発も進めています。

AIとの人間との対話は通常1:1を前提にしており、高速のアウトプットに人が追い付けない課題があります。複数人が介在している場合は尚更です。そのため、AIの良さは担保しつつ、Miro上における複数人が対話可能なボードにシームレスに連携し、自分ゴト化を促すディスカッションや個々の価値観を拾う内容にアップデートすることが可能になります。

すると、メンバーは「自分の意見がAIが吐き出したアウトプットに反映されている」という実感を持ち、AIとの対話を個人としてまたチームとして前向きに受け入れることができます。

塩野氏:AIを使いこなすためには、人の心に分け入って、人とAIが協働できる環境を整えることも必要だということですね。その意味で、NECの支援はHuman AI Collaborationの実践で、従来のコンサルティングとは一線を画す手法だと感じます。

町田:そういっていただけると嬉しいです。本格的なAI時代の到来で、変革のスピードもこれまでとは比較にならないほど加速しています。いずれAIが経営判断に欠かせないツールとなることは目に見えていますが、AIを真に使いこなすためにはスキルと経験も必要です。

そこでNECでは、この実現に必要なツールと場、人材、ノウハウなどすべてを網羅するよう整備してきました。今後も我々のAIコンサルティングサービス「Human AI Collaboration」が支援できるケースも増えると考えています。

「AI×人間」の協働が生む新しい価値創造

塩野氏:既にAIコンサルティングによる具体的な成果もあげているのですか。

町田:先ほど少し触れたようにAIとNECコンサルタント、顧客経営層が一緒に経営戦略を作成する取り組み例も進んでいます。例えば、不確実性のシナリオで可視化しにくい部分をAIに提示させ、それを実用的なシナリオと組み合わせてバックキャスティングとフォアキャスティングを両立した中期計画をつくるといった取り組みです。

経営層の方々は危機感が強く、外部環境の変化に応じて経営数値の連動の感度が高いため、AIとの対話セッションを実際に体験して、「これは使える」という肌感覚をお持ちの方が少なくない印象です。

塩野氏:AI活用が過渡期を迎える中、NECはAIコンサルティングを軸にどんな領域に注力していくのでしょうか。

町田:現段階では、AIの活用は生産性向上しかり、ビジネスプランや初期段階のMVPの作成にとどまっていますが、今後はMVPのAI駆動開発にも力を入れたいと考えています。自然言語によるコーディングで高解像度プロダクトを短期間でつくってしまい、アジャイル開発で課題の洗い出しを行いながら、当該プロダクトを磨き上げていく。NECは、システム開発そのものをAI時代に合わせて再定義し、高効率でアウトカムを最大化する人とAIがともに進化する新しいシステム開発のかたちを描いていきたいと考えています。

塩野氏:最後に、AIが経営の意思決定に入りつつある今、リーダー層として自社の若手をどう育成していくべきでしょうか。

深津氏:私が若手に最初にお勧めするのは、「壊すことと捨てることに慣れる」ことです。これからの時代、自分が勉強したものやつくったものが簡単にすっ飛ぶことが日常的に起きます。プロトタイプを企画してつくって捨てる、つくって壊す。このサイクルをどんどん回せる人が有利です。

上司や経営層は、そうした挑戦が自然にできる環境を整えることが求められると思います。

塩野氏:確かに、AIを使えば1日でプロトタイプができる時代です。完成度よりもスピード、そして試行錯誤の回転数をどう上げるか。そのマインドセットを、現場全体でどう共有していくかがカギになりそうですね。

町田:NECでも、若手メンバーを積極的に経営層との対話の場に連れて行き、最先端のAI活用を体験させています。そこで危機感を自分で感じてもらい、その中でオポチュニティを自ら考えて、課題を見つけ、解決のプロセスをデザインできる人材を育てたい。経営とテクノロジーをつなぐ“問いを立てる力”を磨くことが、AI時代の戦略コンサルティングでは特に重要だと感じています。

深津氏:そうですね。もう1つ付け加えると、AI研究の最前線では、時間軸が数カ月単位で激変しているという現実があります。トップレベルのAI研究者たちは「自分たちはアスリートだ」と言っています。そうしたスピード感を理解し、次世代がそれに対応できるようにすることも、リーダーの役割だと思います。

塩野氏:変革のスピードそのものが、従来とは桁違いに速くなっているということですね。そうした時代認識を持って、組織も個人も動いていく必要があるということが、今日の議論でよくわかりました。人とAI、そして組織が協働して価値を創造する──そのプロセスこそが、これからの戦略コンサルティングの核になるのではないでしょうか。