データで変わる経営と現場

NECが築いた全社連携の仕組みと実践ノウハウとは

パンデミックが一段落したかと思えば、地政学リスクが急速に高まり、エネルギー価格が高騰するなど、現在の社会は予測困難なほどめまぐるしく変化する。この時代を生き抜くには、人の経験や勘だけに頼って意思決定を続けるのは危うい。そう考えて、多くの企業がデータを意思決定の根幹に据えるデータドリブン経営に取り組んでいる。いち早く取り組みを開始したNECは、はじめは部門横断の壁などにつまずいたが、現在では一定の成果を収めている。NECのキーパーソンたちに、データドリブン経営による成果と成功のポイントを聞いた。

経営マネジメントに起きた劇的な変化の理由とは

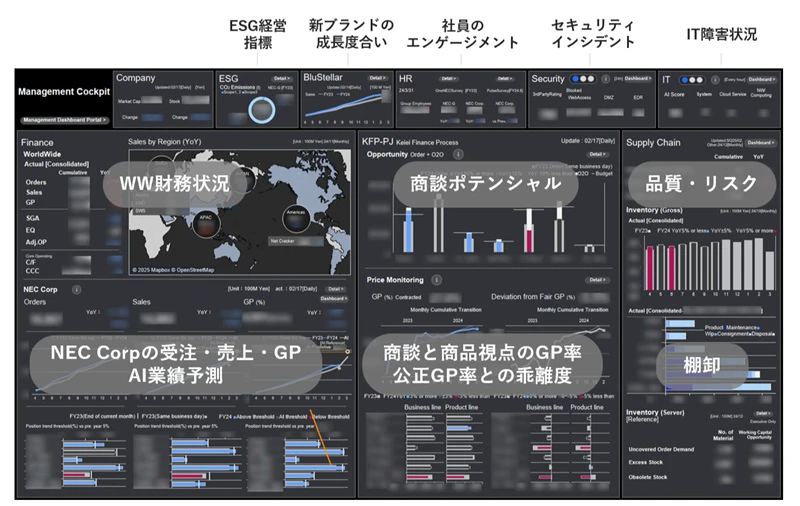

NECの役員会議の風景は、この数年で劇的に変わった。経営陣は、担当者が何日もかけて準備した資料ではなく、モニターの経営ダッシュボードに投影された情報を見て議論をしている。投影されているのは、鮮度の高い経営指標。数カ月前ではなく、“今”のNECがわかる。「良い数字も悪い数字も『ファクト』として直視し、その要因を考え、未来志向の次の一手を議論しています。会議資料の作成に忙殺されていた担当者は、ほかの業務に力を割けるようになりました」とNECの川嶋 葵は話す。

データ&アナリティクス統括部

データマネジメントグループ

ディレクター

川嶋 葵

この変化は、データドリブン経営の実践によるものだ。

2010年代後半の業績悪化、社員のエンゲージメント低下を受け、NECは大規模な構造改革に着手した。意思決定プロセスも見直し、経験や勘ではなく、ファクトに基づいて意思決定を行う、データドリブン経営の実践を開始した。

役員会議の変化を例にあげたが、データドリブン経営を実践しているのは役員だけではない。経営層から現場の社員まで、全員が目的ごとに構築した約90種類の経営ダッシュボード、さらには全社の重要指標を投影している経営コックピットを通じて、同じ情報を見て、日々の意思決定を行っている。「『ファクトに立ち向かう』と表現していますが、経営コックピットや経営ダッシュボードの情報はゆるがない事実。以前の会議は、ともすると資料にある指標の出所や算出根拠の確認からはじまっていましたが、そのようなムダな時間はなくなり、あらゆる会議で議論の質が高まっています」とNECの秋田 和之は話す。

議論の質が高まっただけでなく、データドリブン経営は、社員同士の距離感やコミュニケーションの質も変えた。データを全社で共有し、互いに活用する文化は、部門間の交流を生み、全社の一体感の醸成につながっている。例えば、HR領域のダッシュボードでは自部門以外のエンゲージメントも確認できる。この情報は、エンゲージメントが以前より改善した部門を見つけ、その責任者にどのような施策を打ったのかを聞き、自部門の取り組みに役立てるといったアクションにつながっている。

データ提供を迅速化し、施策実行のスピードアップへ

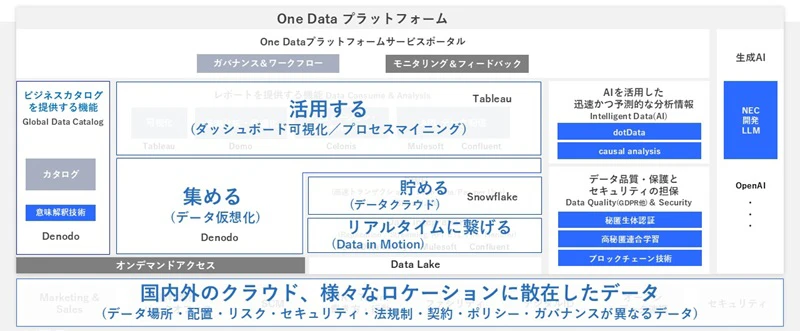

NECのデータドリブン経営を支えているデータ利活用基盤が「One Dataプラットフォーム」である。NECは「One Data」「One Place」「One Fact」をデータマネジメントの柱に据えているが、One Dataプラットフォームは、文字通りOne Placeとして、NECグループのあらゆるデータを集約し、データの利活用を支えている。

One Dataプラットフォームは、データを「集める」「貯める」「活用する」ために、さまざまな製品で構成されているが、その1つがデータ仮想化技術を活用した論理データ管理プラットフォームの「Denodo」である。

DenodoがOne Dataプラットフォームにもたらしているのは、圧倒的なスピードだ。

現場の社員からデータを提供してほしいと依頼を受ける。それから、IT部門がデータを物理的に集め、データベースを構築する。以前のNECは、この作業に1カ月近くかかっていた。DXやデータ利活用が本格化した現在、そのスピードでは、現場の期待に応えることはできない。それに対してDenodoを利用すれば、データの物理的なコピーや移動を伴うことなく、APIを通じてアプリケーションとデータソースを接続し、仮想的にビューを作成。すぐにデータを提供できるようになる。「従来、1カ月かかっていたデータ提供のリードタイムは数日に短期化しています。実際、商品ごとに設定した適正価格と実売価格を経営ダッシュボードで見える化するプライスモニタリングレポートは、Denodoを利用してわずか5日でプロトタイプをリリースしました」と秋田は話す。

グローバルKFP戦略統括部

データドリブン基盤グループ

ディレクター

秋田 和之

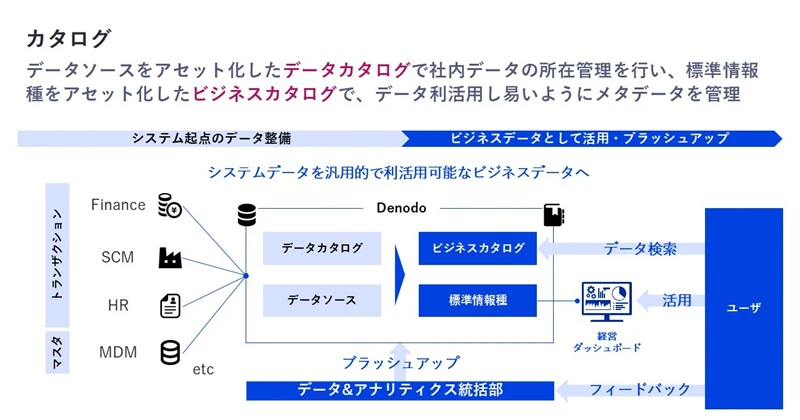

「カタログ」を活用し、データを誰もが使いやすい資産へ

NECは、Denodoのデータ仮想化機能だけでなく、社員がセルフサービスでデータを探索するためのData Catalog機能も活用している。「データを仮想化して利用する段階では、システム的なメタデータが生成されます。これはデータカタログに必要な重要情報。活用しない手はないと考えました」と川嶋は言う。

DenodoのData Catalog機能によって作成しているカタログは2種類ある。1つは「ビジネスカタログ」で、受注や売上といった標準情報種の定義や意味を整理したものだ。役員クラスのメンバーがデータオーナーとして責任者を務めて、標準情報種を設計し、運用を行っている。

もう1つは「データカタログ」である。こちらは、どのシステムに、どのようなデータがあるのかを把握するためのものだ。「私たちデータマネジメントを担うチームのメンバーがシステム主管一人ひとりと話し合いながら、1つずつデータをアセット化していきました」と川嶋は話す。こうして整備したデータカタログにより、NECは、データを全社的な資産として管理し、誰もが利活用しやすい環境を実現している。

さらなるデータの深堀りや高度化に、生成AIを取り込む

NECは、データ仮想化、Data Catalog機能に加え、生成AI機能の活用という新しい挑戦も始めた。

「現在、さまざまな生成AIサービスが登場しています。それらの特徴を把握し、各サービスにどのような役割を与え、どう組み合わせるのが効果的なのかを見極めたい。そのために経営コックピットに生成AIを実装するプロジェクトに取り組んでいます。DenodoのAI SDKを利用したリアルタイムRAG(Retrieval Augmented Generation)も、その1つです」とNECの星野 敦史は言う。

データ&アナリティクス統括部

第三データアナリティクスグループ

プロフェッショナル

星野 敦史

具体的には、業績指標が悪化した際にAIが改善施策を提案する。森田CEOの発言や行動を学習させたAIがCEOの視座・視点でのインサイトを自動発信する。データに対する深掘り分析を自然言語で行えるなど、生成AIを活用したさまざまな機能を経営コックピットに実装した。「このうち、自然言語によるデータの深掘りがDenodoの生成AI連携を可能にするAI SDKによって実現している機能です。メタデータをRAGに活用し、プロンプトを工夫しながら精度を高めています」と星野は話す。

現在の精度を実現するまでには、さまざまな失敗や試行錯誤があったが、星野は、それを前向きに受け止めている。その挑戦心を支えているのが、NECの「クライアントゼロ」である。

クライアントゼロとは、NEC自身をゼロ番目のクライアントと位置付け、最新のテクノロジーを、まずは社内で積極的に活用して、変革を推進。そこで得た経験や知見をお客様や社会に提供していこうという考え方である。「クライアントゼロという言葉が浸透し、現場の空気感は確実に変わりました。失敗にも価値があると全員が共有しており、困難な状況があっても『クラゼロ!クラゼロ!』と前向きに挑戦を継続しています」と星野は話す。

実践知を体系化したシナリオによる効率的な伴走支援

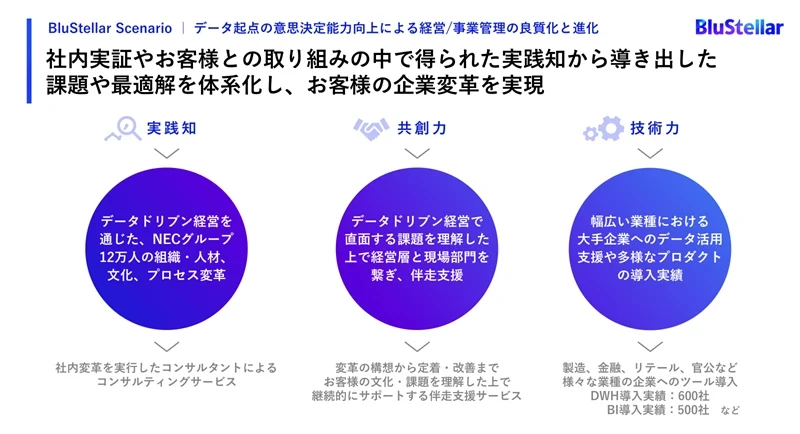

実際、NECがデータドリブン経営を実践し、価値につなげるまでの間に直面した失敗、克服するために行った数々の試行錯誤は「BluStellar Scenario」にまとめられ、既に顧客支援に活用されている。

BluStellar Scenarioは、NECが取り組んできたさまざまなDXの経験、そこで得た実践知を体系化した価値創造のための「変革シナリオ」である。目的だけでなく、お客様が直面している課題の種類、進捗の状況、組織・体制、文化など、さまざまな状況を想定して変革を進めるための具体的な方策がまとめてある。「お客様にはNECと同じ失敗はさせません。NECの実践知を活かして、机上の空論ではなく、現実的かつ最短距離の道筋を提案し、変革に伴走します」と山家は言う。

BluStellarシナリオ統括部

第1シナリオマーケティンググループ

プロフェッショナル

山家 里佳

Denodoに関しても、Denodo社との戦略的な協業関係を活かしつつ、One Dataプラットフォーム上で行ったさまざまな経験や工夫をお客様に還元している。

「NECのように大きな規模でDenodoを活用しつつ、導入支援まで手がけている企業は、そう多くはありません。Denodoは、豊富な機能を持っていますが、NECは自社で活用する中で、マニュアルには書かれていないような使い方についても、1つずつ試し、評価してきました。星野が挑戦している生成AI機能の活用をはじめ、ETL(Extract, Transform, Load)やデータレイクなど、データ利活用基盤を構成しているほかの製品との役割分担についてもNECならではの知見を持っています。もちろん、Denodoだけでなく、製品に縛られない形で、データ利活用基盤の構築や活用をトータルに支援することもできます」とNECの篠田 隼人は話す。

データ基盤サービス統括部

データドリブン事業グループ

プロフェッショナル

篠田 隼人

人でなくAIが正しく解釈できることを念頭に「AI Ready」なデータマネジメント手法を確立するほか、実績値ではなく、予測をもとにした経営「ヘッドライトオペレーション」に舵を切るなど、今後もNECは、データドリブン経営のさらなる高度化を目指す。予測については、AIを活用して精度の高い業績予測モデルを構築し、すでに公開している。データドリブン経営分野のトップランナーとして、失敗をおそれることなく果敢に挑戦し、その経験をお客様に提供していく構えだ。