2016年06月24日

インダストリー4.0最新動向、日本・ドイツ・アメリカが目指す未来とは

GEとアクセンチュアが対談、第4次産業革命がもたらす「カルチャーチェンジ」とは(前編)

モノづくりの現場にも、リーンスタートアップの考え方が求められている

──一方で、製造業とITではビジネスのスピードが全然違います。このギャップを埋めていくにはどうしたら良いのでしょうか。

清水氏:

設備投資と、ソフトウェアなどのIT投資との考え方が違うというのは、確かに数年前にはありました。しかしビジネスの実態を見ると、今までのように、膨大な設備投資を長期間かけて回収するという考え方が通用しなくなってきています。これはITも製造業も同じです。

モノづくりの課題はいくつかありますが、その1つは、製品や事業のライフサイクルが短くなり、あるいは劇的に変化している点です。そのリスクをシェアするような考え方が、製造業のデジタル化にも浸透していく必要があります。たとえば、トヨタの製造現場における「カイゼン」の本質は、「巧遅よりも拙速」と言われます。

──ITのリーンスタートアップの考え方そのものですね。

清水氏:

製造業において、製品の良し悪しは、会議で議論を尽くして決まるのではなく、「お客さまに使ってもらって、利用を通じて改善を繰り返して、お客さまが価値を決めるものだ」という風に考え方を変えていく必要があります。

たとえばインターネットの世界では、閲覧者の趣味、嗜好に応じて、表示するページをカスタマイズし、パーソナライズするのが当たり前になっています。

産業の分野でも、たとえば、製造ラインで今までと違う挙動を示したときに、デジタル技術が察知して、把握して、洞察して、ラインを変えていく。これが、製造業における新しい価値の出し方だと思います。

新野氏:

GEのような「重厚長大」な産業でも、リーンスタートアップに近い動きは確実にあります。市場が変わるスピードがどんどん速くなり、先行きが不透明な状況のなか、従来の製品開発のプロセスでは、市場の変化のスピードに間に合いません。

GEでは、今までお客さまの仕様を完璧に満たすモノづくりを目指していました。今は「60%でいいからプロトタイプをお客さまに持っていけ」と言われます。プロトタイプをお客さまに使ってもらい、修正を繰り返して開発のサイクルを早くする。拙速でいいからお客さまのニーズに合う製品を、スピード感を持って作っていこう。そこにIoTを絡めていこう、というカルチャーチェンジに取り組んでいます。

──GEのような巨大企業が、なぜスタートアップが使うような開発手法を謙虚に学べるのですか。

新野氏:

先述した通り、「インダストリアル・インターネット」が危機感からスタートしているからです。スタートアップが成功するパターンを、GEのような会社にどのようにフィットさせるかを研究し、トップダウンでグローバルに実践しています。

たとえば、従来は5年くらいかけて開発していた発電用タービンを、1年で開発することを目標に、何をどう短縮するかを徹底して追究しました。その結果、開発サイクルを従来の半分くらいに短縮することができました。

──そのほかに、実務の中で、カルチャーチェンジを実感することはありますか。

新野氏:

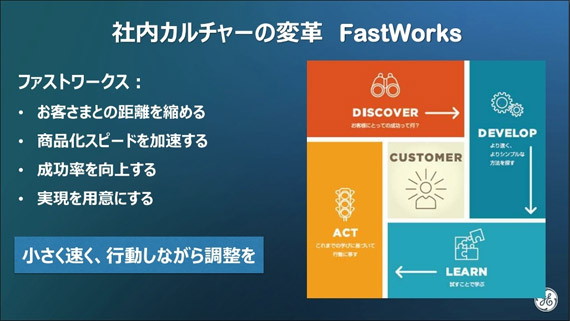

日々の課題では、グループや部門横断で、新商品や新サービスの開発に取り組むことを実践しています。たとえば、「ファストワークス」と呼ばれる新たな製品開発プロセス手法を学ぶ社内研修を受講し、製品化のメドをつけるというワークショップを100日間かけて実施します。

ワークショップでは、グループでプレゼンテーションを行います。「アウトカム視点でやるように」と言われるのですが、GEでも最初はほとんどの人が、自社製品、技術寄りの視点になってしまいます。これは、外から客観的に見ていると良くわかるのですが、実際に自分たちのグループでワークショップをすると、やはりうまくいきません。

一度染みついたカルチャーは、何度も繰り返しながら変えていくしかありません。トップからも「とにかく体得するまで実践しろ」と、口を酸っぱく言われています。

──ありがとうございます。後編ではインダストリー4.0がもたらす未来や、日本企業がどのように戦っていくべきかについてお聞きしたいと思います。

(インタビュー=フロンティアワン 代表取締役 鍋野 敬一郎、ビジネス+IT 編集部 松尾慎司)