~wisdom特別セミナー「ピンチをチャンスに変える街づくりのヒント~日本や中国の実例に学ぶ2020年から先を見据えた未来の街~」~

「住みたい」「住み続けたい」「出かけたい」「商売したい」を推進する東急の次世代まちづくり戦略とは

日本では人口の質的量的変化が進む一方、経済・文化の中心的役割を担う都市の果たす役割がますます高まっている。そこで「暮らす」「働く」人々にとって、都市は働き方改革や子育て政策の舞台でもある。こうした中、社会環境や都市生活者の志向の変化に対応した次世代のまちづくりを推進しているのが東急だ。ここでは課題先進国日本の中で、東急が次世代に向けどのようなまちづくり戦略を行っているのか、渋谷や二子玉川といった事例の紹介を通して紹介された。

街の価値向上から再投資につながる好循環を目指す

東横線、目黒線、田園都市線など東京圏の城西南エリアを中心とした鉄道事業、沿線の不動産事業などを展開する東急(旧東京急行電鉄)。創業時から公共交通機関に基盤を置くTOD(公共交通指向型都市開発)を推進し、「路線延伸」と「沿線開発」を車の両輪のように平行して行ってきた。沿線の暮らしやビジネスを支える不動産事業は、鉄道事業と並んで重要な事業の柱だ。

東急沿線が「住みたい」「住み続けたい」「出かけたい」「商売したい」サステイナブルな街であり続けるためには、現在・将来の居住者や来街者の志向を先取りした取り組みが欠かせない。「街全体の価値が上がって消費が高まれば、新しい人や資本を呼び込むことができ、鉄道やバスはもちろん、リテールや生活サービスなどグループの各事業の環境が向上し、街に再投資ができる。こういう好循環を生み出す”日本版TOD”が東急のまちづくり戦略の特徴です」。こう話すのは、同社で都市経営戦略室 課長を務める山口 堪太郎氏だ。

都市経営戦略室 課長

山口 堪太郎 氏

東急が目指すまちづくりのもう1つの特徴が「職・住・遊のミックス化」である。「これまでの人口増加局面、クローズドイノベーション中心の産業構造では職場は大手町や霞が関、住居は郊外というように職・住が分離する形でよく、それに合わせて都市整備が進められてきました。人口が落ち着き、産業でもオープンイノベーションが志向される中では、『働く・学ぶ』『暮らす』『遊ぶ』という都市機能がミックスされ、都市が人を惹きつけることが重要です」と山口氏は説明する。

渋谷がイノベーションディストリクトに

こうした次世代に向けたまちづくり戦略の象徴が、東急が中心となって進める渋谷駅周辺の再開発プロジェクトだ。渋谷駅は4社9路線が乗り入れ、1日330万人が利用する巨大ターミナル駅。しかし、すり鉢状の谷地形に9路線の駅が地下5階から地上3階に分散し、乗り換えが複雑な上に、駅周辺鉄道や道路で東西南北に4分割され、エリア間を行き来しづらい。そこで副都心線と東横線の直通、都市再生緊急整備地域指定を契機に、渋谷駅前の再開発機運が一気に高まった。

再開発プロジェクトは、渋谷区が策定した上位指針などに沿って、自治体や地域と一体になって進められてきた。「渋谷駅ができてから100年以上が経ちましたが、駅を稼働させながら都市基盤を大改造できるのはまさに、100年に1度でした」と山口氏は意気込む。

渋谷区の上位指針「生活文化の発信拠点」を産業に落とし込むと「都市観光×クリエイティブコンテンツ産業」となる。「再開発で生まれたビルを『歩いて楽しい街のゲートウェイ』と位置付け、働く・学ぶ人、暮らす人、インバウンドを含む来街者が思い思いに広域渋谷圏構想(Greater SHIBUYA)を行き来し、新たな発見や出会いに触れるきっかけにしていきます」と話す山口氏。具体的には地上は観光の回遊、地下・デッキレベルで産業の対流を生み出す動線をつくる。

駅前再開発の先駆けが、2012年に開業した「渋谷ヒカリエ」である。需要に追い付かなくなったオフィスの供給、働く女性向けの商業施設、環境負荷軽減、災害対策など多くを実現したが、バリアフリー動線や文化用途を実装できたことが街への効果が高かった。これに続き、原宿と渋谷の中間地点に「渋谷キャスト」、渋谷と代官山の間に「渋谷ストリーム」が開業した。2019年秋には駅直上に「渋谷スクランブルスクエア(東棟)」が開業する。

これらには、大手IT企業が拠点を構え、多様な交流・創発・発信の場が併設され、また、路面沿いにも多くの場やスタートアップの拠点が生まれている。それらが知的対流からオープンイノベーションを生み出し、イノベーションエコシステムが醸成される。「渋谷はクリエイティブコンテンツ産業の集積地、生産地でもあって、文化の発信地、消費地でもある。多様な人が自然と集まる街だからこそ、日本で本格的なイノベーションディストリクトとなる可能性があります」と山口氏は期待を寄せる。これは町会・商店会などが参画する地域の委員会でも議論され、「渋谷計画2040」として発表された。

知的対流の目玉の1つは、東京大学、東京工業大学、慶應義塾大学、早稲田大学、東京都市大学との産学連携だ。「渋谷スクランブルスクエア内の産業交流施設「SHIBUYA QWS」の産学連携が、渋谷の土壌と化学反応を起こし、社会課題の解決や新しいビジネスモデルの創出につながってほしいです」と山口氏は先を見据える。また、エコシステムの醸成には次世代の育成も欠かせない。渋谷に拠点を構えるIT企業や渋谷区教育委員会との共働で「Kids VALLEY 未来の学びプロジェクト」も発足した。これは渋谷区立の小・中学校でのプログラミング教育の充実を図るもので、企業からの視点でも採用やインターンのしやすい街、渋谷の強化にもつながる。

二子玉川の再開発は多摩川流域のまちづくりへ進展

「職・住・遊のミックス化」は、東急大井町線と田園都市線が乗り入れる二子玉川でも進んでいる。多摩川や国分寺崖線など豊かな自然環境を有する二子玉川の特性を活かし、「都市と自然が共存するまちづくり」を目指して「二子玉川ライズ」が2015年に全体開業した。「動く」駅・バスターミナルと「憩う」公園をつなぐ「リボンストリート」に沿って、遊ぶ、学ぶ、働く、住む機能が配置されている。

二子玉川ライズ内の「カタリストBA」はその1つだ。ここはオープンイノベーションのための共創の場。背景も立場も違う組織や個人が自由に集まり、イノベーション創出のための交流や新しい働き方を実践している。これに隣接する「東京都市大学 二子玉川 夢キャンパス」では子どもたちに学ぶ喜びを伝える活動が展開されている。

二子玉川で始まった動きは、羽田空港との間の多摩川流域にも広がっている。沿川の自治体・大学・企業との勉強会を経て、「自然とはたらき、技術と遊ぼう」をテーマに、働き方やドローンをテーマにしたワークショップや社会実験が行われているのだ。

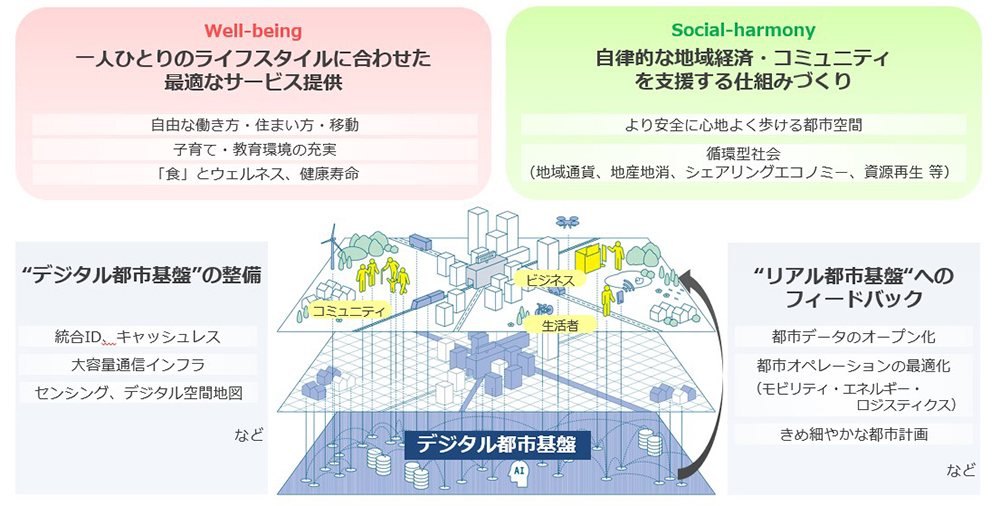

渋谷や二子玉川に代表されるまちづくりは都市の基盤整備や機能充実から始まったが、それを次世代のまちづくりに進化させるためには、都市を生活や産業の舞台と捉え、知的対流やテクノロジーを活かしていくことが重要だ。「AIやIoTなど先端テクノロジーを有し、多摩川流域の武蔵小杉にリアルの拠点を持つNECは、有力なパートナーです。リアル・デジタルの両面からのまちづくりができれば、当社が長期経営構想で発表した『City as a Service』構想の実現にもつながると思います」と山口氏は前を向く(図)。

認証・決済・センシングといった「デジタル都市基盤」をベースに、リアルの都市基盤を整備し、一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なサービス提供し、自律的な地域経済・コミュニティを支援する仕組みづくりにつなげる

今後も東急は”日本版TOD”による社会価値の創出に努め、”世界が憧れるまちづくり”を推進していく考えだ。