DXをけん引するのはデジタルとビジネスをつなぐ人材

データ分析コンテストの意義と期待とは

デジタル人材の育成が大きな社会課題として取り上げられ、国も企業もさまざまな試行錯誤を行っている。スキルを磨く方法は複数あるが、テーマが提示され、その中で全力を尽くし、結果を競うコンテストは、実践的な経験を積む貴重な機会となる。NECも課題に対するアプローチ力や深堀力・考察力を高めてほしいと考えてAI・データサイエンスを競う「NEC Analytics Challenge Cup」を毎年、開催している。今年度は、中京テレビ放送との連携企画とし、AI人材育成に加え、放送サービスに関する改善および向上、ならびに研究開発を目的とするデータ分析コンテストと位置付け、テレビ局のビジネスに関するテーマを設定した。開催に当たっては、エム・データよりTV番組のメタデータ、スイッチメディアより視聴率データをご提供いただいた。主催者や参加者にコンテストの総評や気付きなどについて話を聞いた。

SPEAKER 話し手

中京テレビ放送株式会社

北折 政樹氏

技術DX推進局

ICT推進部長 兼 DX推進部長

三井物産株式会社

小田 宗俊氏

コーポレートディベロップメント本部

西日本統括部長 兼 総合力推進部 関西機能推進室長

NEC

祐成(すけなり) 光樹

アナリティクスコンサルティング統括部

AIコンサルティング&ラーニンググループ長

シニアデータサイエンティスト

中京テレビ放送とNECでデータ分析コンテストを開催

──NECは、2017年から「NEC Analytics Challenge Cup」というデータ分析コンテストを開催していますね。当初はNEC社内のコンテストだったものが、近年は企業や大学と連携して共同で開催するようになり、参加者の幅も広がっています。今年は、どのように開催したのでしょうか。

祐成:AI・データを活用したビジネスおよび社会課題の解決を担う人材を育成する──。その育成は社会全体で取り組むべき。NECだけでなく、ほかの企業や大学などとも連携し、社会人・学生に競争と共創による成長の場を提供する──。大きな考え方は変わっていません。昨年はサッポロビール様と共同開催しましたが、今年は、中京テレビ放送様と共にコンテストを開催しました。

アナリティクスコンサルティング統括部

AIコンサルティング&ラーニンググループ長

シニアデータサイエンティスト

祐成(すけなり) 光樹

北折氏:データ活用に後れを取っている。中京テレビ放送は危機感を持っています。これまでテレビ局は、主に番組をどれくらいの割合の人が見たかを示す視聴率を参考にして番組制作や編成を行ってきました。しかし現在は、放送方式がアナログからデジタルに変わったり、テレビ放送だけでなく動画配信サービスも手掛けるようになり、より多様なデータを取得できるようになっています。ただ、残念ながら、私たち中京テレビ放送は、それらのデータ力を引き出せていない。私たちが持つデータには、どのような可能性があり、どのように活用できるのか。多くの人と一緒に考えたい。そう思い共同開催を決めました。

技術DX推進局

ICT推進部長 兼 DX推進部長

北折 政樹氏

データの価値を引き出すにはデジタルとビジネスの知識が必要

──参加者は、どのようなテーマで競い合ったのでしょうか。

祐成:中京テレビ放送様に視聴に関するデータなどを提供していただき、3つの部門で競い合いました。

1つ目は「予測精度コンテスト」です。テーマは「新番組を含む番組視聴の予測」です。既にさまざまなデータがある既存の番組ではなく、実績のない、つまりデータがない新番組の視聴を予測するという難易度の高い課題です。

2つ目は「データ活用コンテスト」です。「与えられたデータを分析し、中京テレビ放送のビジネス・経済的な価値につながるアイデアを導く」がテーマです。データを分析してインサイトを発見し、既存事業のビジネス課題の解決、新規事業の創出、社内業務の高度化につながる施策を提案してもらいました。

そして3つ目は「アイデア企画コンテスト」です。こちらは「データサイエンティストに必要なビジネス力の向上」および「イノベーション創出」を目的にしている部門で、AI・データを活用した新ビジネスのアイデアで競い合います。

北折氏:中京テレビ放送は、地域に根差すローカル局としてさまざまなコンテンツを提供していますが、さらに地域に愛されるテレビ局になるには、どうすべきか。「AIやデータを活用した、中京テレビ放送と地域の未来を切り開くビジネスアイデア」を募りました。

──なぜ、データ分析スキルを求める部門とビジネスアイデアを競う部門を用意しているのでしょうか。

祐成:近年、データの価値が注目されるようになり、データサイエンティストなど、専門的なデータ分析スキルを持つ人材の需要が一気に高まりました。しかし、分析した結果を見ても、それがビジネス上のどのような現象を表しているのかを正確に読み取れないなど、データ分析スキルだけでは、データをビジネス価値につなげることが難しいということに気付きました。

データをビジネス価値につなげるには、優れたデータ分析スキルを持ちながらビジネスのことも理解できる人材と、ビジネスや業務の知識を持ちながらデータ活用の視点や勘所も持つ人材の両方が必要。そう考えて「NEC Analytics Challenge Cup」は、データとビジネスという2つの柱を据えて部門やテーマを設計しています。

小田氏:三井物産もまさに同じことを感じています。

現在、三井物産はDXの推進に力を入れていますが、目指すのは、商品知識やビジネス知見、営業力、物流機能といった商社のノウハウに、AIなどのデジタルの力を加え、生産性向上、競争力強化、新ビジネスモデルなどの価値を創出することです。当社ではビジネスパーソンを「ビジネス人材」「DXビジネス人材」「DX技術人材」の3つの人材で定義しています。特にビジネスにもデジタルにも精通している「DXビジネス人材」が必要であり、精力的に育成しています。

ここでいうビジネス人材とは、「その道のプロ」と呼ぶにふさわしいビジネスに精通した人材です。当社はもともとビジネス人材の集合体でした。他方、DX技術人材とは、文字通りAIなど専門的なスキルを持つデジタル人材で、当社グループでは三井情報など、技術専門会社に所属している方々のイメージです。そして、1人でも多くの社員を育成すべく取り組んでいるのが、DXビジネス人材です。DXビジネス人材とは、ビジネスとデジタルの双方を深く理解し、デジタルによりビジネスを変革し、創造する人材です。当社では“総DX戦力化”の旗を掲げ、グループも含めた全社員がDXビジネス人材になるべくデジタルを学び、実ビジネスで実践しています。

もちろん一足飛びに全社員がDXビジネス人材になれるわけではありません。社内研修「Mitsui DX Academy」を通じて全役職員にDX基本教育を行い、現場でのデジタル活用を促進しながら、段階的かつ計画的にDXビジネス人材の育成を進めています。

この中で現在、私はビジネス人材に当たりますが、DXの取り組みに参画した経験が多くあります。全社を挙げてDXビジネス人材の育成を目指す中、自らAI・データを活用した新ビジネスのアイデアを考えるという経験を積んでみようと考えてNEC Analytics Challenge Cupのアイデア企画コンテストに参加しました。

コーポレートディベロップメント本部

西日本統括部長 兼 総合力推進部 関西機能推進室長

小田 宗俊氏

祐成:幅広く、奥深いビジネスのすべてを完全に把握して、自ら、日進月歩のデータサイエンスやデータエンジニアリングに関するテクノロジーのすべてを習熟する──。そんなことができる人は限られています。1人がビジネスとデジタルを極めるのは現実的ではありません。三井物産様が定義するビジネスとデジタルの双方を深く理解して、ビジネス人材とDX人材をつなぐ「DXビジネス人材」のような人の重要性は、今後、ますます高まると思います。

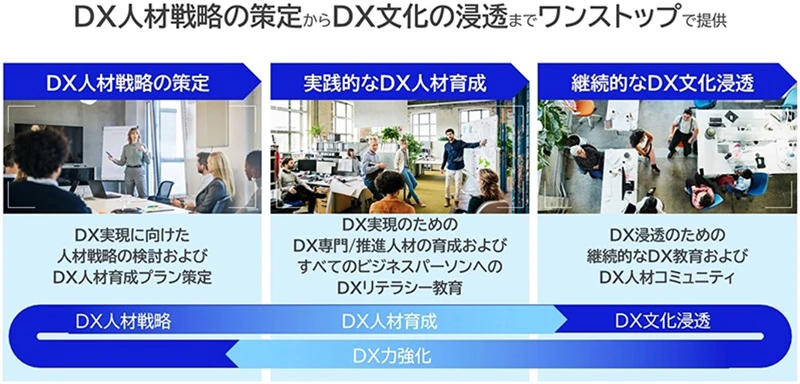

NECは、お客様のDX支援の一環としてデジタル人材の育成支援も行っています。デジタルとビジネスをつなぐ人材の育成を目的として採用いただいているお客様も多数いらっしゃいます。基礎的なデータ分析スキルを学ぶプログラムはもちろん、実際の分析プロジェクトを想定し、ビジネス課題をデータ分析で解決するための演習を行うなど、現場ですぐに役立つ実践的なプログラムも用意しています。

多様な人材でアイデアを練る有効性を実感

──今回のNEC Analytics Challenge Cupの結果について総評をお聞かせください。

祐成:少し難易度の高いテーマを設定したにもかかわらず、優れた結果を導いたチームがたくさんありました。

例えば、予測精度コンテストは、先ほど述べたとおり実績のない新番組の視聴を予測するという非常に難しいテーマでしたが、上位チームの予測精度は、私たちの想像を大きく上回っていました。注目したいのは1位のチームには、テレビ関連の仕事をしているメンバーがいたこと。このチームは、さまざまな業種の混成チームでしたから、テレビ関係者だけで構成されたチームだったわけではありません。たった1人、ビジネス知識を持つメンバーがいただけで、際だった成果を導いたのです。データ活用におけるビジネス知識の重要性を再認識しました。

北折氏:データ活用コンテストでは、効果的な番組編成の方法が知りたいなど、私たちからも具体的な要望をお伝えしました。それに対して、視聴率向上施策、視聴促進・離脱防止施策、番組・CM販売による収益拡大など、さまざまな分析結果とアイデアを提出いただきました。ビジネス部門がデジタル活用の視点を持ち、デジタル部門がビジネスを理解する。ビジネスとデジタルの融合は、中京テレビ放送においても重要なテーマです。これらの分析結果をきっかけにして、そうした取り組みに発展させたいと考えています。

アイデア企画コンテストは、見事、小田さんが参加したチームが優秀賞を受賞しました。地域に住む方だけでなく、地域を訪問する旅行者に注目し、旅行が終わった後も利用できるサービスを提供する企画を提案していただきました。

テレビ局は、エンターテインメントの側面を持っていますから、入社する人の多くは、楽しい番組をつくりたい、おもしろいことをやりたいという強い意欲を持っており、実際に柔軟な発想を持っている社員がたくさんいます。AIやデータを活用すれば、その力をしっかりと後押しすることができる。小田さんのチームの提案からは、さまざまなヒントを得ることができました。

小田氏:ありがとうございます。企画を練る段階で行ったさまざまな調査を通じて、知見を広げることができました。また、私は多様なメンバー間でさまざまな角度から議論を重ねて、アイデアを練り、1つの企画に仕上げることの有効性を強く感じました。私は商社ですが、ほかのメンバーは全く異なる業界の方たちでした。だからこそ、それぞれ違う引き出しを持っており、企画の中に違う魅力や強みをもたらすことができる。同じ業界、同じ会社のメンバーだけでは、こうはいかなかったと思います。

三井物産は、お客様からの相談にグループの総合力を活かした解決策を提供するために、多様な専門性や強みを持つグループ各社と連携・推進しているMBSP(三井物産総合力プラットフォーム)という取り組みに力を入れています。今回の企画を通じて異なる業界・分野の方々と多様な力を発揮する可能性を体感し、お客様と一体感をもってMBSPをさらに展開していく自信にもつながりました。

──NEC Analytics Challenge Cupの展望をお聞かせください。

祐成:今回、あまりよい成績でなかった人の中には、来年度こそと意気込んでいる人も多いと思います。参加者にとって、コンテストは成長を確かめる場でもありますから、まずは継続することが大切だと考えています。一方、来年度、初めて参加する方も当然いますから、難易度の設定は、検討しなければなりません。初級、中級、上級のようにカテゴリを分けていくことも必要かもしれませんね。NEC Analytics Challenge Cupで磨いたスキルで社会課題やビジネス課題の解決に貢献する。この目的のために、社会の状況や参加者のスキルなどを見極めながら、今後も最適な形式での開催を目指していきます。