デジタルヒューマンがもたらす未来の社会像

~パートナーAIが情報格差社会を解消する切り札に!?~

AI(人工知能)を活用する際のUI(ユーザインターフェース)として、あたかも人間のようにふるまうデジタルヒューマンが注目を集めている。既に実証的に使用されるなど、さまざまな業界で革新をもたらしつつある。さらに将来的には、高齢者をはじめとしたITリテラシーが高くない人たちにもさまざまなデジタルサービスの恩恵を提供できるようになるという。ただし、その実現にはクリアしなければならないハードルも多い。個々のユーザにひも付くパーソナルデータの管理も含め、この新しいテクノロジーをどのように社会に実装していくべきなのか――。最前線を担うキーパーソン達に話を聞いた。

パートナーAIシステムが金融相談業務を省力化

テクノロジーの力で誰ひとり取り残さない社会を実現したい――。これはNECの重要なミッションの1つだ。

近年は生活シーンの隅々にまでデジタルサービスが浸透し、利便性が向上する反面、高齢者をはじめITリテラシーが高くない人たちがその利便性を十分に享受できず、デジタルデバイド(情報格差)が拡大しつつある。

こうした課題の解消に向けてNECが注力しているのが「パートナーAIシステム」の社会実装だ。これはAIを活用することで、IT知識や複雑な操作をすることなく、誰もが必要な情報にアクセスしたり、サービスを使用可能にする取り組みだ。

その一例が、金融機関の相談窓口などで、デジタルヒューマンによる顧客対応を行う「NEC Personal Consultant」である。これは自動車部品、エネルギー・住生活関連製品メーカーのアイシンが開発したマルチモーダル対話エージェントに、NECの最先端の生成AI技術と顔認証技術を組み合わせることで創出されたソリューションだ。

顧客が相談窓口を訪れると事前予約時に登録した顔が自動的に認証され、対話エージェントのアバターであるデジタルヒューマン「Saya」(※)が、モニター上で金融サービスに関する相談に応じる。顧客は対話を通じて必要な情報を速やかに入手でき、金融機関側は住宅ローンの概要の案内といったファーストステップを自動化することで人的リソースを削減。それによって担当者がほかの業務に専心できるようになるわけだ。

「お客様がSayaに話した内容はテキストに変換され、生成AIが相談に対する適切な回答を瞬時に作成。Sayaがその内容を音声にして伝えることで、対話型のコミュニケーションが成り立ちます」とNECの青柳 亨は説明する。

金融システム統括部

金融デジタルイノベーション技術グループ

ディレクター

青柳 亨

相談への回答時に生成AIが参照する主な外部データとしては、「ファイナンシャル・プランニング技能検定2級」の過去10年分のテスト問題と解答、金融の専門家とSayaの対話データに基づくモデル正解例などが用意されている。また、顧客が住宅ローンなどの借入額や返済期間など希望条件を告げると、即座に月々の返済額のシミュレーション結果を回答できるようにするため外部関数を用いるなど、NEC Personal ConsultantにはSayaによる対応を円滑にするためのさまざまな工夫が施されている。

- ※ CGアーティストTELYUKA(テルユカ)が制作するフルCGキャラクター

行政サービスの提供の効率化にも適用可能

Sayaのようなデジタルヒューマンが活躍できる場所は、金融機関の相談窓口に限らない。生成AIが参照するデータの内容を変えれば、人が情報やサービスを得ようとする幅広いシーンに応用することが可能だ。

「例えば羽田イノベーションシティにあるスギ薬局の店舗では、『見習い店員』として来店されたお客様への商品案内を行っています」とアイシンの大須賀 晋氏はSayaの活用事例を紹介する。

先進開発部サイバネティクス開発室

室長

名古屋大学非常勤講師

大須賀 晋氏

来店客が「頭痛薬はどこですか」と問いかけると、「解熱・鎮痛コーナーにありますよ。○○(商品名)がお薦めで、頭痛に早く効いて胃にも優しいです」などと回答。大須賀氏によれば、Sayaは「話し始めは目を逸らして話し終わりに相手を見る」といった人間らしい反応やふるまいを対話の流れに合わせて行い、発話する際の声色まで変化させることで、ごく自然な雰囲気で人とのコミュニケーションを取れるようプログラミングされているのだという。

清水建設の名古屋支店では、「受付AIシステム」のアバターとして活躍している。事前のアポ取りは不要で来訪者が訪れると、オフィス内の当該社員の居場所を位置情報システムで感知。メッセージアプリと連携して「○○は○○エリアにおりますので、少々お待ちください」と告げて来客を伝える。

「このような仕組みは、店舗やオフィスに限らずさまざまなシーンで適用可能です。近い将来『パーソナルAI』(以下、PAI)として広く普及し、誰もが日常的に利用する可能性があります」と指摘するのは、理化学研究所の橋田 浩一氏だ。

革新知能統合研究センター

グループディレクター

橋田 浩一氏

熊本県荒尾市では、暗号化されたパーソナルデータをクラウド上で共有できるアプリを用いて、行政サービス提供の円滑化に向けた実証実験が計画されている。例えば子育て中の市民が「うちは小さい子どもがいます。お金がもらえますか」とアプリに入力すると、市役所のサイト内の「児童手当」「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成制度」などの情報にアクセスするURLが表示される。

「現在は問い合わせて来た人が利用できそうなサービスを案内しているだけですが、PAIの利活用が本格化して市民のパーソナルデータが後述のPDSを組み込んだアプリに蓄積されれば、あらかじめ必要事項が記載された申請書をアプリで表示して、少し入力すると直ちにオンラインで利用を申し込める、といったことも可能になります」と橋田氏は話す。

そうしたサービスと利用者を仲立ちするUIにデジタルヒューマンが使われれば、その使い勝手がぐんと向上するはずだ。

セキュリティリスクにどう対処すべきか

個人の行動や嗜好に関するデータが蓄積されればされるほどPAIはユーザのニーズを正確に把握し、より適切なサービスをレコメンドしてくれるようになる。それが実現すれば私たちの生活の利便性は飛躍的に増すだろう。ただし考えておかなければならない点もある。それが「パーソナルデータのセキュリティをいかに担保するか」という問題だ。

現状ではサービス提供事業者がユーザの利用履歴といったデータを収集・活用しているが、その個人情報は常にさまざまな原因で流出する危険にさらされている。そこで導入が検討されているのが、ユーザの手元に情報を集約して管理するパーソナルデータストア(PDS)と呼ばれる仕組みだ。

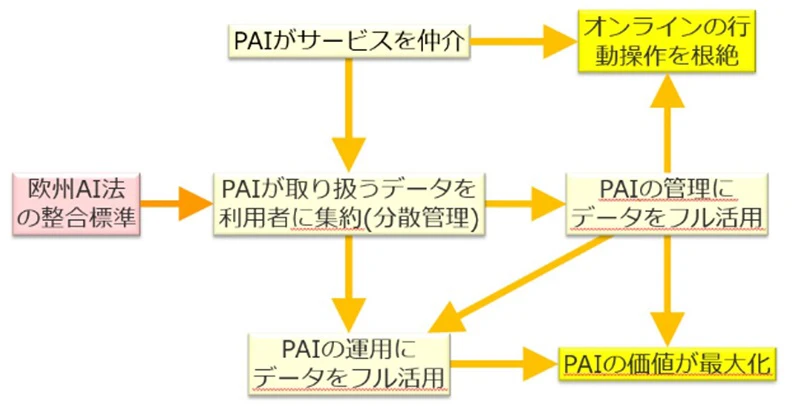

「事業者が多数のユーザのデータを保管する『集中管理』ではなく、ユーザ本人が自分のデータを保管する『分散管理』を行えば漏えいリスクは効果的に抑えられます。ユーザの同意のもとで事業者がPDSに蓄積された情報を参照できるようにすることで、最適なサービスが安全に提供されるようになるでしょう」と橋田氏は述べる。

また、サービスを提供する事業者ではなくPAIが提供するUIを使うようにすれば、ユーザに不利な意思決定を誘導するダークパターンと呼ばれる悪質な手法もなくなり、健全なネットワーク社会が構築されることも期待できるという。

欧州では、生成AIを含むAIの開発や運用を包括的に規制する「AI法」が2024年8月に施行された。AI法の細則としてAIの管理に関する複数の標準規格も開発されつつあり、「事業者がルールをしっかり順守すればパーソナルデータを有効に活用でき、AIサービスの価値が最大化されて事業者と利用者の双方のメリット拡大が期待できます」と橋田氏は話す。

PAIの利活用に際する情報セキュリティリスクへの対応は、国内でも検討され始めた。2023年4月には、デジタルヒューマンの社会実装と普及を推進する民間の有志企業8社によって「デジタルヒューマン協議会」が設立され、NECが事務局機能を担っている。

「同協議会ではデジタルヒューマンの活用法やセキュリティ対策を多角的に議論しており、利用者の安全・安心を支える仕組みとして、認証基盤の構築にも取り組んでいます。また、ユーザが信頼できるデジタルヒューマンを自ら選べる判断基準を提供するための準備も進めています。誰もがいつでも手軽に使えるようにするのと同時に、人々の利益に反する使われ方がされないよう、『利用』と『規制』をバランスよく進めることが重要だと我々は認識しています」(青柳)。

あらゆるタスクをこなす「バトラー」となる

PAIの進化やPDSの整備につれて、Sayaのようなデジタルヒューマンの在り方はどう変化していくのだろうか。大須賀氏が目指しているのは、今以上に感情表現を豊かにしたり、対話のテンポを円滑にしたりすることで、本物の人間を相手にするときと同等のインタラクション(やり取り)ができるようにすることだ。

「私たちはいずれ、多種多様な場所でデジタルヒューマンを日常的に利用するようになるでしょう。そこで重要なのが、NEC Personal Consultantでも使われている顔認証技術などによって、瞬時にその人を認識できるようにすることです。対話をするたびに利用者とのつながりが深まり、その人のことをより詳しく理解できるようになれば、利用時の快適さが増すはずです」(大須賀氏)。

ただし、見た目が本物の人間と見紛うほどリアルさを増し、個々のユーザとの関係性も強まると、「利用者がデジタルヒューマンに人格めいたものを見出し、過剰に信頼を寄せることに起因する弊害が起こりかねない」と橋田氏。それを防ぐためにもパーソナルデータの分散管理を徹底し、サービス提供者による利用状況の監視を怠らないことが不可欠だと説く。

NEC Personal Consultantをはじめとするサービスは店舗などに設置されたモニター上のSayaとの対話を通じて提供されるが、青柳が望むのは、利用者が携行するデバイスを用いていつどこででも手軽にPAIにアクセスできるようになることだ。そうしたニーズに応えるべく、アイシンはSayaをスマートフォンで使えるようにするための開発を既に進めているという。

「PAIとつながるデジタルヒューマンがその人専用のバトラー(執事)となり、ありとあらゆるタスクを速やかに実行してくれる――そのような世界を創出することは、まさに『テクノロジーの力で誰ひとり取り残さない社会』の実現そのものです」と青柳。そのためにもNECではさまざまな立場の関係者と一丸となって、デジタルヒューマンやパーソナルデータのよりよい運用法を追求していく考えだ。